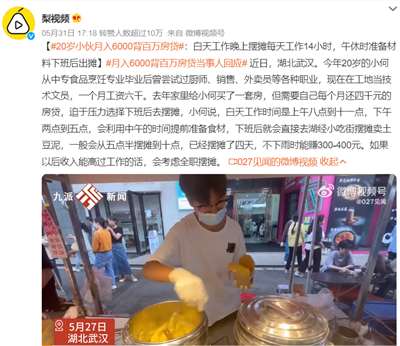

前兩天,有媒體報道“20歲小伙月入6000背百萬房貸”的新聞,在網絡上引發了熱議。

20歲的小何從中專食品烹飪專業畢業后曾嘗試過廚師、網店等各種工作,還跑過外賣,現在在一個工地當文員,月工資六千。去年家里替小何付了首付買了套總價150余萬的房子,貸款總額107萬,月供6000余元,自己還4000,家里幫他還2000。現在小伙晚上又出來擺攤賣土豆泥,刨去成本一晚上能賺200……

從幾家媒體對小伙的采訪中,我們大概大概知道買房是小伙父母的主張,怕他大手大腳,認為供一套房是在幫小伙攢錢;而小伙則表示“不甘成為一個平凡的人”。

與現在社會上的大多數年輕人相比,小何的情況真的還算不錯了:父母能夠拿出50余萬的首付款,每個月還能替他還2000月供;小何自己中專畢業,能在工地找到一個月薪6000、專業完全不對口的文員工作,上午工作8點到11點半,下午工作2點到4點半,因而還有時間出來擺攤,這“運氣”簡直爆棚。

小何自己非常樂觀,網友們倒不淡定了。

還有網友替小何算了一筆賬,小何貸款107萬,按等額本息每月6020元,貸款年限應該為30年,給銀行交的利息就超過100萬,而且前期主要還的是利息,而不是本金。

這意味著小何在未來30年,收入能夠穩步增長,小何自己不能失業,不能生大病,家里沒有大的開銷,身體一直“倍棒”,能夠一直承受每天13小時以上的工作強度,否則就要面臨斷供違約的風險。到時不僅房子要被銀行收走,可能還會倒欠銀行的錢……

網友的這種擔心并不是多余的,筆者最近就親眼看到了身邊兩位朋友的不幸遭遇:

A君在談婚論嫁的過程中,家里東拼西湊幫他付了首付在2019年房價的最高點供了一套110萬的房子,貸款80多萬,月供五千左右。A君在小飯館工作,去年9月以前收入還可以,每月大概月入一萬左右,還完月供剩下的完全夠日常開銷,日子也還過得去;但是去年9月封城兩個月,收入完全斷了,只能倒信用卡還月供;徹底放開之后生意一落千丈,因為很多人不去飯館吃飯了,每月收入降到了五六千,結婚的事也吹了。

A君想把房子賣掉,跟中介一打聽,能掛牌的價格已經跌破90萬。他前三年還的主要是銀行利息,本金還有將近80萬,而且要交易的話需要找金融擔保機構提前還清貸款,這又得花一筆手續費,銀行還要額外收2萬元的“違約金”。

這意味著完成交易后,他父母給的首付款絕大部分打了水漂,然后自己還“免費”替銀行打了三年工。不過這也遠好過房子被銀行拿去拍賣,那樣的話不僅一分錢拿不回來,自己還得繼續倒欠銀行的錢。按另一個熟識的中介朋友的說法,全城掛牌的二手房都有20多萬套,現在“跑”還能“跑”得掉,晚了就不好說了。

B君在某培訓機構工作,月入8000左右,前年房價高位的時候供了一套期房,貸款70多萬。今年年初B君感染新冠,不幸離世,房子還沒建完。

他父母都是農民都是農民,根本沒有能力繼續還月供,而周邊類似的新房價值已經跌到了80萬以下,這意味著房子還沒拿到手、首付款幾乎快跌沒了。沒交房的情況下,房子也沒法處置,而他的父母作為繼承人還要被銀行執行他的其他遺產用于繼續抵月供或者全部扣押等待房子能夠交易……

小何會不會遭遇筆者這兩位朋友的情況呢?在現在的經濟形勢下,概率還是比較大的。除非他的父母積蓄比較多,能在他斷供的時候頂上;除非他的父母社會關系比較硬,能在他失業的時候幫他找到好工作……

有網友批評小何的“消費觀”,還有網友評論說“可憐之人必有可恨之處”。

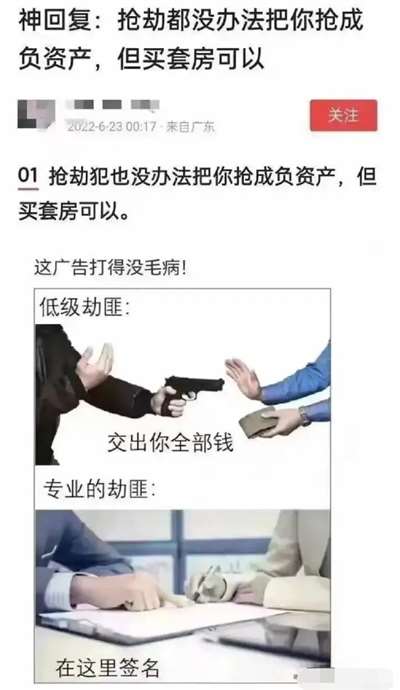

然而,錯的真是小何和他的父母嗎?誰才是真正可恨之人?

就拿筆者的朋友A君來說,他并不是不知道未來可能面臨的壓力,特別是結婚有了小孩之后,這個壓力還會繼續上升。然而,買房是對象家里的硬性要求,否則就不能結婚;他也不想讓自己將來的孩子做留守兒童……

A君的預期就是隨著自己在餐飲業的經驗積累,將來可以掙到更多的錢,甚至結婚之后媳婦可以跟他一起掙錢還貸;在買房的時候,A君的想法是房價一直都在上漲,現在不買,將來更買不起。

而A君的父母,想法與小何的父母非常一致,那就是供一套房能夠攢錢,他們的預期同樣是房價會不斷上漲,錢留在手里面只會不斷貶值,將來更買不起房;而他們都不是奔著炒房的目的去買房的,是真正意義上的剛需。

筆者想問的是,是誰讓老百姓產生了這樣的預期呢?

前兩年商鋪非常火爆,筆者認識的一對近郊的農民老兩口,在房產中介的忽悠下,把辛辛苦苦攢了多年的二十多萬積蓄拿去買了某個縣城的一個商鋪項目。因為他們都沒有退休金,錢留在手里一直貶值,想著將來可以收租金養老。

那個項目通過媒體和現場的公開宣傳是當地政府主導的產業搬遷配套項目,前景非常好。然而,商城還沒建完就停工了。老兩口跟著維權的人跑去一打聽,才知道開發商“沒錢”了。

開發商賣商鋪的時候宣傳“優惠大酬賓”,前五年租金抵房價,但實際的購買價格也將近一萬元一平米了。當地的土地價格折合到樓面每平米不足千元,商業體的建筑成本每平也就一千元出頭,開發商怎么可能就“沒錢”了?

筆者后來替老兩口查詢了一下,這家所謂的“開發商”是賣這個項目前不久才成立的,注冊資金才100萬,擺明了就是一個騙局,錢早就被真正的開發商卷走了,而開發商也知道這個商業體根本不可能開發得起來。

商鋪維權群眾找到了當地政府,有關部門矢口否認這是什么“政府的產業搬遷配套項目”,然后就推得一干二凈。當初,“開發商”明目張膽虛假宣傳的時候,有關部門干什么去了?

受騙的老兩口也是“可憐之人必有可恨之處”嗎?

在以房地產為支柱的騙局里面,老百姓只是無辜的受害者,而開發商、中介、賣地的、放貸的,還有那些欺騙老百姓的媒體、專家,卻沒有一個是脫得了干系的!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號