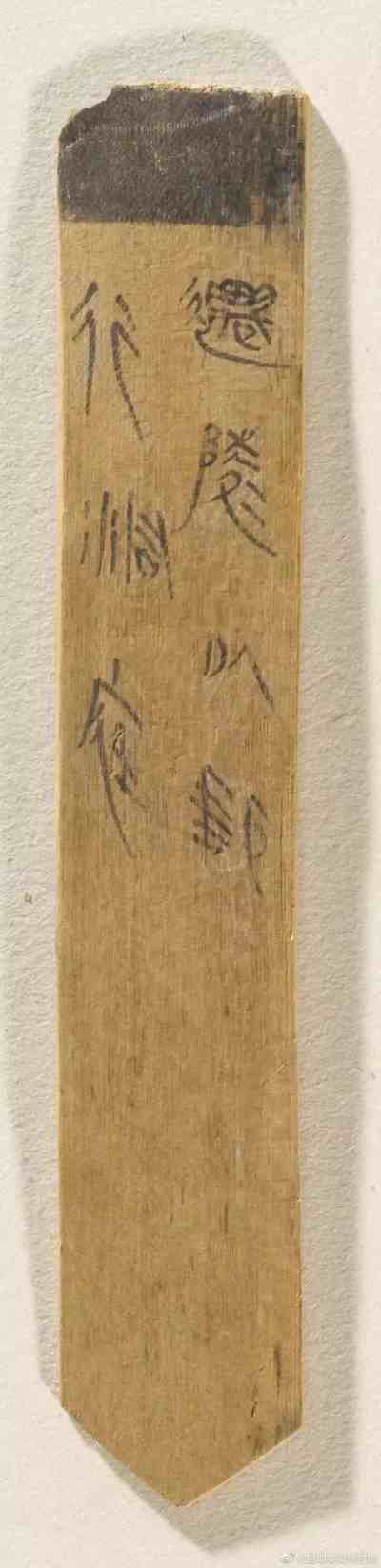

遷陵以郵行洞庭(圖源:“里耶秦簡(jiǎn)博物館”官方微博)

長(zhǎng)期以來,學(xué)界對(duì)秦漢時(shí)代的里是“行政村”還是“自然村”存在相當(dāng)?shù)臓?zhēng)論,由此在民眾的居住形態(tài)問題上,也各持其見。這一爭(zhēng)論也就涉及當(dāng)時(shí)“國(guó)家”與“社會(huì)”的關(guān)系問題,即國(guó)家最下層的民眾生活空間,究竟是國(guó)家權(quán)力主導(dǎo)還是民間自發(fā)形成,以及兩者的關(guān)系如何。但無可否認(rèn)的是,在諸多史料中,秦漢時(shí)期的里既作為切實(shí)存在的聚落,又是一級(jí)行政組織,因而就具有了兩種性質(zhì)。那么這兩種性質(zhì)如何結(jié)合到一起,即國(guó)家地方行政體系如何與地方聚落“對(duì)接”,將民眾及其生活的聚落,納入統(tǒng)治之下?

所謂行政體系,即“郡—縣—鄉(xiāng)—里”體系,郡縣或許稍顯“遙遠(yuǎn)”,而里與鄉(xiāng)之間的關(guān)系則應(yīng)特別寓目。過去學(xué)者利用傳世文獻(xiàn)與簡(jiǎn)牘材料,對(duì)秦漢時(shí)期的鄉(xiāng)、里制度,主要是鄉(xiāng)里的機(jī)構(gòu)、職能、官吏有著為數(shù)眾多的研究。而鄉(xiāng)—里之間除了簡(jiǎn)單的統(tǒng)屬關(guān)系外,雖然也有研究討論到鄉(xiāng)的性質(zhì),是縣派出機(jī)構(gòu)還是獨(dú)立于縣的行政層級(jí)等問題,但更具體的縣鄉(xiāng)、鄉(xiāng)里的關(guān)系及其運(yùn)作機(jī)制和邏輯似乎長(zhǎng)期并不成為問題。這可能是因?yàn)槲覀冏匀坏貙⒑笫赖恼^(qū)層級(jí)關(guān)系置入到秦漢時(shí)代的理解中,從而習(xí)焉不察。秦代縣—鄉(xiāng)關(guān)系近年被納入“縣廷—諸官”模式理解,而鄉(xiāng)—里編組的認(rèn)識(shí)還有待深入。因此,本文即關(guān)注秦代鄉(xiāng)—里編組的組成,兼論鄉(xiāng)的政區(qū)化趨勢(shì)。

一 戶數(shù)與垣墻之間:秦代國(guó)家對(duì)里的制度設(shè)計(jì)及其困境

岳麓秦簡(jiǎn)《尉卒律》對(duì)里的典、老設(shè)置有如下要求:

里自卅戶以上置典、老各一人,不盈卅戶以下,便利,令與其旁里共典、老;其不便者,予之典而勿予老。

30戶以上的里可置典、老各一人,但不到30戶的里,“便利”可與旁里共典、老,“不便”則只與典而毋與老。其意甚明,但何為“便利”或“不便”?典、老需要對(duì)里內(nèi)可能發(fā)生的各種事件負(fù)責(zé),其中特別是治安相關(guān)的事件更要求典、老及時(shí)反應(yīng)。睡虎地秦簡(jiǎn)《法律答問》:

賊入甲室,賊傷甲,甲號(hào)寇,其四鄰、典、老皆出不存,不聞號(hào)寇,問當(dāng)論不當(dāng)?審不存,不當(dāng)論;典老雖不存,當(dāng)論。

里內(nèi)出現(xiàn)“賊傷”事件,典、老即便不在也“當(dāng)論”,這其實(shí)是要求典、老應(yīng)在里中。岳麓秦簡(jiǎn)《徭律》的規(guī)定,“毋敢使叚(假)典居旬于官府”的精神也與此一致。因此這就要求兩里之間的空間距離較近。同時(shí),里的典、老能夠承擔(dān)這些具體事務(wù),是建立在其對(duì)里內(nèi)民眾及相關(guān)情況的熟悉上,“旁里”所“共”之典、老也應(yīng)具備這一特質(zhì)。所謂“便利”應(yīng)是指此。

關(guān)于“共典、老”,有學(xué)者認(rèn)為:“從國(guó)家行政的角度來說,這兩個(gè)或若干擁有共同典和老的里,實(shí)際上已經(jīng)形成了一個(gè)行政里下轄兩個(gè)或若干自然里的格局。”但實(shí)際上,這兩個(gè)里只不過有同一典、老,并非兩里合并。律文中能產(chǎn)生典、老的里,顯然是行政編制意義上的單位,而非單指民眾居住的自然聚落,作者混淆了兩者。雖然里內(nèi)事務(wù)大多需要通過典、老完成,但在行政上典、老重要性并不太高,民眾可以直接與鄉(xiāng)、田諸官聯(lián)系,里在行政上的意義并不完全寄托在典、老上。同時(shí),民眾的戶籍書“縣里爵名”,里是國(guó)家控制、組織民眾的基本單位,雖然兩里可能共典、老,但民眾的戶籍并不會(huì)因此改變,則據(jù)戶籍而展開的賦役征發(fā)、治安諸事就不會(huì)改變。鳳凰山十號(hào)墓出土的算錢、芻槀、田租和廩籍顯示,至少在漢初,這些賦稅征收都是以里為單位展開的,秦代應(yīng)也與此相同。因此,民眾戶籍所在的里不變,相關(guān)政務(wù)也不會(huì)因兩里“共典、老”而合并到一起處理,則“共典、老”的里就仍是各自單獨(dú)的單位。那么,既然一里不到30戶,又“便利”,為何不能兩里直接合并呢?

同是岳麓秦簡(jiǎn)(肆)的律令要求:

諸故同里里門而別為數(shù)里者,皆復(fù)同以為一里。一里過百而可隔垣益為門者,分以為二里。□□

從可分為二里的條件,也就是要隔垣、益為門來看,在國(guó)家的制度設(shè)計(jì)中,每里都應(yīng)該用垣墻相互分離開(事實(shí)如何則另當(dāng)別論)。在這種以聚落的垣墻、里門為本位的理念下,要將兩里合并,從規(guī)定上而言,需要將它們納入到一個(gè)垣墻之內(nèi)。但除非兩里之間僅有一墻之隔,否則幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。

對(duì)里的拆分同樣面臨相似的困難。學(xué)者注意到,這里包括了兩次對(duì)里的規(guī)劃,即第一次是“同里里門而別為數(shù)里”,第二次是將這同里里門的數(shù)里重新復(fù)為一里,同時(shí)將戶數(shù)過百且“可隔垣益為門者”分為二里。原先的里就存在一個(gè)共同的里門,自然也有相應(yīng)的垣墻,將民眾的居所包括在內(nèi)。但很可能是因?yàn)槔飪?nèi)的戶數(shù)過多,將這個(gè)大里劃為數(shù)個(gè)小里,不過因原先的居住形態(tài),這幾個(gè)小里實(shí)際上還是共用垣墻和里門。第二次又將這些割裂的里重新組合為一個(gè)行政編組單位,這又與垣墻和里門的狀況有關(guān),重新劃分時(shí)考慮的“可隔垣益為門者”即反映了這一點(diǎn)。因此,我們看到的國(guó)家關(guān)于里的劃分的反復(fù),實(shí)際上是在戶數(shù)與居住形態(tài)(垣墻)之間徘徊。即第一次調(diào)整,是基于戶數(shù)的考慮,而第二次則主要關(guān)注聚落的形態(tài),只有在本身?xiàng)l件允許的情況(“可隔垣益為門”)下,才可以將戶數(shù)過百的里進(jìn)行分割。

控制里的戶數(shù),顯然是出于國(guó)家管理的方便。里內(nèi)民眾及里的典、老有相互監(jiān)督、擔(dān)保之責(zé),戶數(shù)過多難以使民眾之間熟悉,百戶正是一般認(rèn)為的最大“標(biāo)準(zhǔn)”。因此,《續(xù)漢書·百官志》載“里魁掌一里百家”,漢代賜牛酒也往往是以百戶為單位。唐宋明清國(guó)家規(guī)定中,固定以百戶為里,但這個(gè)“里”又屬于“聯(lián)戶組織”而非地域性的聚落,這一組織的設(shè)置是出于方便賦役征發(fā)的目的。但從里的設(shè)置特別考慮垣墻、里門來看,秦代的里無疑不是只關(guān)注人戶數(shù)量的“聯(lián)戶組織”,也是民眾實(shí)際居住的聚落,這與后世不同。既是聚落,就要面臨特定的自然地理狀況,同時(shí)還有歷時(shí)性的變遷,不同地域(比如中原和邊遠(yuǎn)地區(qū)、都邑和鄉(xiāng)野)和具體條件(比如平原和河谷)下的里,大小、形態(tài)自然不同,各里的戶數(shù)也就隨之多少不定。因此,從邏輯上講,兩者本就是相互沖突的。那么為何最后秦代國(guó)家傾向維持聚落形態(tài)呢?

從里的大小、戶數(shù)不一來看,這種聚落顯然不可能是國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃的,而應(yīng)該是民眾在長(zhǎng)期的歷史過程中形成的。包括垣墻、里門最初也很可能是部分里的民眾出于防御的需要而自發(fā)建立,后又在國(guó)家權(quán)力介入下,為控制民眾方便而推廣。也就是說,在歷史過程中,是先有民眾自發(fā)的聚落甚至垣墻、門,然后被國(guó)家整合。當(dāng)然,國(guó)家可以對(duì)民眾進(jìn)行遷徙,漢初的徙陵及后來的徙邊均是國(guó)家統(tǒng)一遷徙。而且這種國(guó)家組織的遷徙還要事先準(zhǔn)備居所,晁錯(cuò)上書文帝“募民徙塞下”即要“先為室屋,具田器”,這些屋室及里自然是國(guó)家統(tǒng)一修筑。學(xué)者注意到漢代的里名多為嘉名,而這些嘉名在河西地區(qū)尤其集中。“萬歲”“長(zhǎng)樂”“安漢”等十分有漢代“特色”且具政治意義的嘉名集中出現(xiàn),而缺少與地、物等“實(shí)物”相關(guān)的地名,應(yīng)與河西為新辟之地,國(guó)家規(guī)劃建里、徙民有關(guān)。里耶秦簡(jiǎn)16-9,廿六年(前221)渚里十七戶由啟陵鄉(xiāng)遷往都鄉(xiāng),發(fā)生在秦占領(lǐng)此地、置縣之初,可能與秦縣政權(quán)地方秩序確立有關(guān),新占之時(shí)的移民阻力和代價(jià)也相對(duì)較小。這些移民有重要的政治、軍事目的,需耗費(fèi)大量的資源,全面地對(duì)地方聚落進(jìn)行規(guī)劃、調(diào)整,即便是在現(xiàn)代社會(huì)也困難重重,遑論秦代。秦漢時(shí)代的聚落,更多應(yīng)是延續(xù)了更早時(shí)期的聚落形態(tài),特別是中原等開發(fā)歷史較久的區(qū)域。此條律令對(duì)聚落的調(diào)整也只是將既有聚落分拆或合并,需要做的最多也不過修筑一道垣墻、開一個(gè)里門而已。

關(guān)于戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)期的聚落是否有圍墻,以及民眾散居還是城居,爭(zhēng)論已久。如前文所言,各個(gè)聚落因具體情況不同自然會(huì)形態(tài)各異,不可能全部一致。但從秦代國(guó)家更注重外部形態(tài)來看,律令默認(rèn)里有垣墻及里門是“正常”狀態(tài),當(dāng)時(shí)應(yīng)該存在不少有垣墻的里。這種形態(tài),一方面是在歷史過程中自發(fā)形成,同時(shí)也有國(guó)家為方便控制民眾而推動(dòng),兩者交織。在這種封閉、自守又隔離的環(huán)境下,里內(nèi)民眾也容易產(chǎn)生密切的聯(lián)系和自發(fā)組織。岳麓秦簡(jiǎn)《為獄等狀四種·識(shí)劫案》中,識(shí)與所在之里即有宗、里僤等自發(fā)組織。也有學(xué)者認(rèn)為,戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)代的民眾主要是聚族而居,《識(shí)劫案》中的里、宗合一或許可以為其例證。宗、僤之外,里中還有社的組織。不過也有學(xué)者認(rèn)為它們是國(guó)家控制的工具,但從《識(shí)劫案》等材料來看,還是難以得出這樣徹底的結(jié)論,只是也不能認(rèn)為這些組織就完全是自組織而沒有國(guó)家的介入。同時(shí)這些組織未必各地都有,不能一概而論。但總體上仍可以說,在這些宗、僤、社的組織下,還有長(zhǎng)期乃至世代的朝夕相處,一里之內(nèi)的民眾關(guān)系密切。

因此,在長(zhǎng)期的歷史過程中,民眾自發(fā)與國(guó)家統(tǒng)治的要求相互交錯(cuò),導(dǎo)致秦代有為數(shù)不少的外部形態(tài)封閉、內(nèi)部組織獨(dú)立的單位—里。面對(duì)這樣的現(xiàn)實(shí),秦代國(guó)家只能以這個(gè)聚落作為最基層的行政編組單位,并在此基礎(chǔ)上建立起國(guó)家的統(tǒng)治。這樣也是最便利的統(tǒng)治方式,否則打破民眾的自組織,國(guó)家直面具體而松散的個(gè)人,向其征發(fā)賦役及維持治安,都將付出龐大的行政成本。國(guó)家的作用體現(xiàn)在對(duì)里戶數(shù)的把握和調(diào)整,及固化這種封閉聚落從而便利其控制上。但國(guó)家所追求的這兩者在邏輯上又并非一致,事實(shí)上正是秦代國(guó)家關(guān)于行政編組單位與民眾聚落合一的理念與規(guī)定,給基層單位調(diào)整帶來現(xiàn)實(shí)上的重重困難,這正是兩里即便較近也不能合并的重要原因。

需要強(qiáng)調(diào)的是,上述關(guān)于秦漢聚落的討論主要是從國(guó)家律令的視角及其邏輯展開分析,展現(xiàn)律令之間的邏輯矛盾及其可能的實(shí)際困境。同時(shí)從律令的默認(rèn)可以看出,當(dāng)時(shí)應(yīng)存在不少有垣墻的里,以及國(guó)家對(duì)這一封閉形態(tài)的有意塑造。至于具體的聚落形態(tài),不可能都有圍墻,馬王堆帛書《地形圖》、三楊莊遺址、三道壕遺址均顯示秦漢時(shí)期聚落形態(tài)及內(nèi)部布局的多樣性。就秦代而言,我們至少可以看到散居的田舍存在。睡虎地秦簡(jiǎn)《封診式·賊死》描述:“男子死所到某亭百步,到某里士伍丙田舍二百步。”屬于某里的士伍又有田舍,并是與某亭一樣作為確定死者位置的參照點(diǎn),應(yīng)是一個(gè)單獨(dú)的建筑。岳麓秦簡(jiǎn)《為獄等狀四種·![]() 盜殺安、宜等案》中,

盜殺安、宜等案》中,![]() 在安的田舍中“伐刑殺安等,置赤衣尸所,盜取衣器,去賣行道者所”。民有衣器可盜,顯示此田舍是民眾較固定的居所。只是零散分布的民眾居所的地理范圍較大,現(xiàn)實(shí)中對(duì)其管理的難度也就增大,因而國(guó)家總希望將民眾固定在垣墻之內(nèi),也就有了這些律令。同時(shí),上引關(guān)于田舍死亡案例的簡(jiǎn)文似乎也暗示,在散居田舍的民眾缺少里內(nèi)相互的依恃,又沒有垣墻,因此也沒有聚居、垣墻之里安全。但在各異的自然條件下,應(yīng)既有聚居的垣墻之里,也有散居的情況。而且可以想見,為了耕作與生活方便,民眾將無可避免地散居化,走出垣墻,因而國(guó)家日后也只能在此基礎(chǔ)上發(fā)展出新的基層控制方式。

在安的田舍中“伐刑殺安等,置赤衣尸所,盜取衣器,去賣行道者所”。民有衣器可盜,顯示此田舍是民眾較固定的居所。只是零散分布的民眾居所的地理范圍較大,現(xiàn)實(shí)中對(duì)其管理的難度也就增大,因而國(guó)家總希望將民眾固定在垣墻之內(nèi),也就有了這些律令。同時(shí),上引關(guān)于田舍死亡案例的簡(jiǎn)文似乎也暗示,在散居田舍的民眾缺少里內(nèi)相互的依恃,又沒有垣墻,因此也沒有聚居、垣墻之里安全。但在各異的自然條件下,應(yīng)既有聚居的垣墻之里,也有散居的情況。而且可以想見,為了耕作與生活方便,民眾將無可避免地散居化,走出垣墻,因而國(guó)家日后也只能在此基礎(chǔ)上發(fā)展出新的基層控制方式。

不論是后世散居逐漸增多而發(fā)展出的新控制方式,還是秦代基于垣墻之里而建立的統(tǒng)治方式——以墻內(nèi)之里為基層編組單位的方式,都是國(guó)家制度為適應(yīng)民眾生活而形成、變革,也即后者是主體。當(dāng)然這并不否定國(guó)家的主動(dòng)地位,前文也展現(xiàn)出國(guó)家、律令有意塑造聚落形態(tài)的努力。這里想要說的是,在研究秦漢的基層問題時(shí),之前學(xué)者可能更多關(guān)注到國(guó)家的作用,但事實(shí)上,國(guó)家權(quán)力固然很重要,但并非無遠(yuǎn)弗屆。這種印象也與我們能看到的史料有關(guān),律令、文書、正史都使我們看到國(guó)家的作用,而另一邊,民眾的、社會(huì)的細(xì)微卻長(zhǎng)期的變化則是潤(rùn)物無聲的,因此也不為我們所見,但卻是決定性的。在這一背景下,我們就需要更多關(guān)注、發(fā)現(xiàn)民眾及社會(huì)的自發(fā)作用及力量。

二 就里設(shè)鄉(xiāng):鄉(xiāng)的編組原則及其政區(qū)化趨勢(shì)

如上節(jié)所述,里的聚落是在長(zhǎng)期的歷史過程中,民眾聚集生產(chǎn)、生活、防御并經(jīng)國(guó)家的調(diào)整而逐漸形成的空間。而縣一般認(rèn)為是春秋戰(zhàn)國(guó)以來,隨著中央集權(quán)的強(qiáng)化而逐漸形成的地方政區(qū),具有較完整的行政權(quán)力,且在2000多年的歷史中相對(duì)穩(wěn)定。那么縣與里之間的鄉(xiāng)呢?據(jù)杜正勝的研究,鄉(xiāng)在春秋以后出現(xiàn)的原因是,“里的數(shù)目增加了,基層社區(qū)與國(guó)君的距離無形中拉遠(yuǎn),行政系統(tǒng)上乃必要增置一層中介,那就是鄉(xiāng)”,因此“鄉(xiāng)是人為的行政區(qū)劃”。如果秦代的鄉(xiāng)也是人為劃分的,那么是基于何種邏輯及現(xiàn)實(shí)而劃分?又如何形成我們所熟悉的鄉(xiāng)里編組呢?

池田雄一在討論漢代鄉(xiāng)里編成時(shí),比較了兩種可能的依據(jù),即面積和戶數(shù)。最后他否定了面積的原則,因?yàn)?ldquo;對(duì)沒有人煙的邊郡地區(qū)來說,不管戶口多少,只按面積來區(qū)劃鄉(xiāng)里的話,顯然是存在問題的”;就后者而言,雖然受到地理或政治因素的影響,存在大小鄉(xiāng)之別,但“總體上還是以戶數(shù)作為編成的標(biāo)準(zhǔn)”。同時(shí)他還認(rèn)為,與鄉(xiāng)不同,縣的設(shè)置更注重地域性。鄉(xiāng)是以面積還是戶口為依據(jù)設(shè)立的沖突,背后的問題其實(shí)是,國(guó)家控制地方究竟關(guān)注的是人口還是土地。就秦代的賦役而言,賦重于租,徭役又重于租賦,當(dāng)時(shí)以“稅人”為重,國(guó)家自然更重視人口。但民眾要在一定的地域中生活、生產(chǎn),特別是農(nóng)耕需要相應(yīng)的土地,因此土地也是國(guó)家必須掌握的。而在地方上,特別是基層行政組織,因自然環(huán)境的復(fù)雜,人口在土地上不是均質(zhì)分布,但鄉(xiāng)等組織又是地理空間,因而兩種因素往往沖突。如前文所述,后世唐宋的鄉(xiāng)里就是“聯(lián)戶組織”而非地域組織,這也是賦役以“稅人”為主的自然結(jié)果。

但與后世不同的是,秦代的里在戶數(shù)上并無固定的標(biāo)準(zhǔn),而主要考慮聚落的外部形態(tài),然后才對(duì)戶數(shù)過百的里進(jìn)行拆分。那么里的戶數(shù)就已多少不定,以里為基礎(chǔ)的鄉(xiāng)還能以戶數(shù)為依據(jù)劃分嗎?池田雄一否定以面積為依據(jù)的理由是,不管戶口多少只按面積劃分顯然存在問題,那么不管面積多少只按戶口劃分就合理嗎?單一以戶數(shù)為依據(jù)劃分鄉(xiāng),意味著地域相對(duì)不重要,因而鄉(xiāng)之間的空間界線也就意義不大,從而模糊。但西漢后期,匡衡封侯的案例提供了相反的信息:

衡封僮之樂安鄉(xiāng),鄉(xiāng)本田堤封三千一百頃,南以閩佰為界。初元元年,郡圖誤以閩佰為平陵佰。

匡衡所封之安樂鄉(xiāng)本是以閩陌為南界,但“郡圖”誤以閩陌為平陵陌。由此可見,至少在西漢后期,鄉(xiāng)之間顯然是有明確界線的,而且由相應(yīng)的圖籍記載,地方還會(huì)勘定鄉(xiāng)界、修改圖籍。也正是因鄉(xiāng)界的問題,匡衡后來被免相。既然有空間上的鄉(xiāng)界,那么此時(shí)鄉(xiāng)就絕非“聯(lián)戶組織”,而是地域組織。

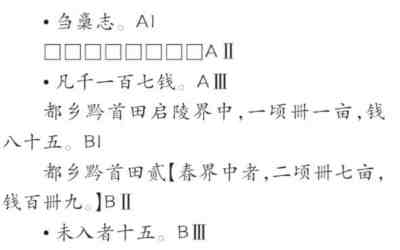

比起前輩學(xué)者,簡(jiǎn)牘材料的愈加豐富有利于增進(jìn)我們對(duì)相關(guān)問題的認(rèn)識(shí)。里耶秦簡(jiǎn)9-543+9-570+9-835:

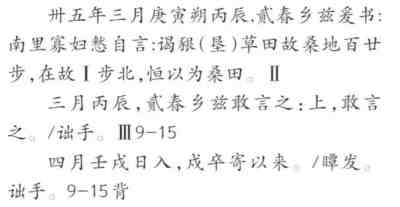

都鄉(xiāng)民眾有部分田各在“啟陵界”“貳春界”中,表明三鄉(xiāng)之間是有明確界線的。這枚簡(jiǎn)是關(guān)于芻槀征收的材料,將此種戶、田異鄉(xiāng)的情況單獨(dú)列出,應(yīng)是這部分田的芻槀征收需特別處理。如果是單獨(dú)以戶為依據(jù),直接與其他都鄉(xiāng)人戶所耕田一樣征收即可,如果是單獨(dú)以土地為依據(jù),直接由啟陵、貳春兩鄉(xiāng)征收即可,都不必單獨(dú)列出,可見芻槀征收并非單一的“稅地”或“稅人”。同時(shí),需要特別征收也提示,鄉(xiāng)既要控制人戶,又要控制界線清楚的地域范圍。顯然,鄉(xiāng)絕非是以單一的戶數(shù)或土地為依據(jù)劃分的。

里耶秦簡(jiǎn)所見的遷陵縣下三鄉(xiāng),其中都鄉(xiāng)轄二里(高里、陽里),貳春鄉(xiāng)轄三里(南里、東成里、輿里),而啟陵鄉(xiāng)只有一里(成里)。各鄉(xiāng)里數(shù)不同,戶數(shù)也差異較大,鄉(xiāng)自然不可能是單純以戶數(shù)劃分。尤其需要注意的是,啟陵鄉(xiāng)下只有一里20余戶。一鄉(xiāng)只管理一個(gè)里,鄉(xiāng)與里兩個(gè)層級(jí)的管理對(duì)象完全重疊,單就效率和成本而言,這顯然是不合理的。但里是民眾生活的空間,在秦代的行政體系中卻又沒有相應(yīng)的行政資格和能力,而只有鄉(xiāng)才具備。在這樣的制度設(shè)計(jì)下,鄉(xiāng)、里都是必不可少的行政層級(jí)。那么為何不能一鄉(xiāng)多轄?zhēng)桌锬兀慷疫w陵縣下一共就只有六里,如果不考慮其他因素,一鄉(xiāng)管理六里也并不困難。

里作為自發(fā)形成的聚落,具有顯著的地域性,聚落之間的距離可能相當(dāng)遙遠(yuǎn)。據(jù)學(xué)者研究,都鄉(xiāng)在遷陵縣廷附近,而啟陵、貳春兩鄉(xiāng)與遷陵縣廷的距離都不近。即便文書中反映的是官署之間的距離,各里之間或許未必達(dá)到這一程度,但應(yīng)該也不會(huì)近,特別是考慮到地形和交通方式,相互的聯(lián)系可能更加困難。而鄉(xiāng)需要處理與民眾相關(guān)的賦役、戶籍、治安等眾多基本而日常的政務(wù),鄉(xiāng)駐所與民眾所居之里的距離不能太過遙遠(yuǎn)。基于這個(gè)原則,在里的一定距離范圍內(nèi)(更具體地說,是在里內(nèi)民眾一定腳程范圍內(nèi)),就需要置鄉(xiāng),即就里設(shè)鄉(xiāng)。而里實(shí)際上就是民眾所居之聚落,因此也可以認(rèn)為,鄉(xiāng)是以就近聚落的原則設(shè)立的。這似乎是偏向面積的設(shè)置依據(jù),但設(shè)鄉(xiāng)的主要控制對(duì)象是里內(nèi)的人戶,只是人戶需要附著于一定的地域。正因?yàn)榇耍幢阍趩⒘甑姆秶鷥?nèi)只有一個(gè)成里,為了統(tǒng)治成里的民眾,也必須設(shè)鄉(xiāng)。

但鄉(xiāng)的設(shè)置又不只是為了統(tǒng)治人戶,不然可以直接將民眾集中到縣邑,而不必到遙遠(yuǎn)的區(qū)域單為一里設(shè)鄉(xiāng),雖然如前文所論,這種方式的廣泛實(shí)行存在現(xiàn)實(shí)上的困難。事實(shí)上啟陵鄉(xiāng)渚里的17戶就是被遷徙到了都鄉(xiāng),再徙20多戶也并不困難,但成里仍被留在啟陵鄉(xiāng),其目的也就不僅在于人戶本身,也包括人戶所附著的地域。民眾只有和土地、物產(chǎn)結(jié)合,才能產(chǎn)生價(jià)值,從而轉(zhuǎn)化為支撐國(guó)家統(tǒng)治的資源。前引里耶秦簡(jiǎn)9-543+9-570+9-835,都鄉(xiāng)民眾的田在兩個(gè)離鄉(xiāng)界中,或許是類似渚里徙民的行為,將民戶集中到縣邑的都鄉(xiāng),但都鄉(xiāng)的田地卻不足使用而帶來的問題。同時(shí)各地生長(zhǎng)的動(dòng)植物物產(chǎn)也是國(guó)家需要的,如:

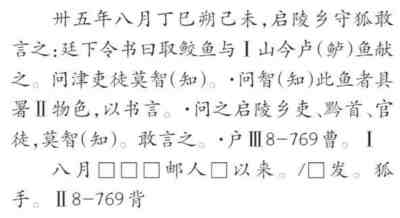

秦始皇二十八年(前219),貳春鄉(xiāng)需要獻(xiàn)黃、白翰、黑翰、明渠、鷩等鳥類各若干只,還需要捕猿(即“爰”)。“歲賦獻(xiàn)”和“如二十七年捕爰”顯示,捕捉鳥、猿等動(dòng)物是貳春鄉(xiāng)每年固定需要完成的任務(wù),乃至成為一種特殊的“賦”。事實(shí)上,秦王政二十五年(前222),遷陵縣才納入秦的統(tǒng)治,而至遲二十七年(前220)就已上繳此類物產(chǎn),顯然是在此之前秦就已經(jīng)形成了與一般賦役類似的普遍的“歲賦獻(xiàn)”制度。

同時(shí),國(guó)家有什么需要的物產(chǎn),也是最后詢問到鄉(xiāng),如:

遷陵縣廷需要鮫魚和山今鱸魚(可能是更上層需要),便是讓鄉(xiāng)“獻(xiàn)”或“署物色”,隨后再由啟陵鄉(xiāng)問鄉(xiāng)內(nèi)的吏、黔首和官徒。這些物產(chǎn)的尋找、捕捉,都是由鄉(xiāng)帶領(lǐng)吏徒完成,其原因自然在于鄉(xiāng)熟悉所在區(qū)域的物產(chǎn)情況。此外還有河津等對(duì)外聯(lián)絡(luò)的交通要道,以及可能的軍事、政治價(jià)值,都需要人和機(jī)構(gòu)看護(hù)。因此,鄉(xiāng)所關(guān)注的還有所轄地域,鄉(xiāng)之間也就有了相應(yīng)的準(zhǔn)確界線。不過還是需要強(qiáng)調(diào),人戶及其所居之聚落是鄉(xiāng)所要著重控制的,土地、物產(chǎn)、要道只有人去耕種、獲取、維護(hù)才能變?yōu)橘Y源和價(jià)值,而相應(yīng)的賦役也只能向具體的人戶征發(fā)。

因此,鄉(xiāng)其實(shí)是為控制民戶,以就近民眾所居之里為主要原則設(shè)立,并附帶管理這些里附近的地域。那么應(yīng)該如何理解鄉(xiāng)的性質(zhì),如前引文所爭(zhēng)論,是政區(qū)還是派出機(jī)構(gòu)?這需要回到秦代縣的行政體制,即“縣廷—諸官”體制。具體而言,秦縣廷下,設(shè)鄉(xiāng)、田、倉(cāng)、司空、金布等諸官,各有所掌,并設(shè)官嗇夫、官佐主事。這樣的結(jié)構(gòu)下,鄉(xiāng)其實(shí)只是縣下負(fù)責(zé)管理人戶及其附著地域的專門機(jī)構(gòu)(官)之一。因而,鄉(xiāng)本就是縣廷的一部分,自然也就不會(huì)有如后世一般的專門的鄉(xiāng)吏,則在性質(zhì)上鄉(xiāng)就難以稱之為一級(jí)“政區(qū)”。可能也因?yàn)猷l(xiāng)的這一性質(zhì),民眾的名籍書縣、里、爵、名,卻不書鄉(xiāng)。

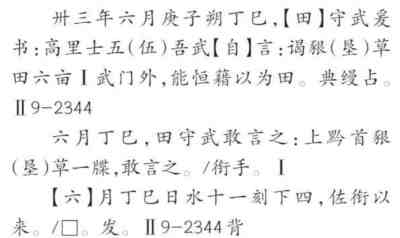

一般認(rèn)為,鄉(xiāng)既然管理人戶,那么人戶所耕種的土地應(yīng)該也是由鄉(xiāng)管理。但卻有田官的設(shè)置,因此我們看到:

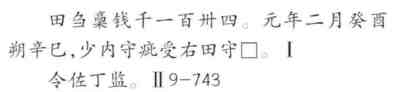

由田官而不是鄉(xiāng)為其登記所開墾草田,也就意味著,至少田官是有管理田地的權(quán)力。乃至可能部分稅賦也是由田官系統(tǒng)征收:

此處的“田芻槀錢”是由“右田守□”交給少內(nèi),顯示田官系統(tǒng)至少參與了部分田芻槀的征收。由此類推,田租的征收可能也有田官系統(tǒng)參與。而且與里典相對(duì),還有田典的設(shè)置,以至于有學(xué)者認(rèn)為秦及漢初存在“鄉(xiāng)嗇夫、鄉(xiāng)佐——里典”與“田嗇夫、田佐——田典”兩套基層管理系統(tǒng)。是否如此姑且不論,但確實(shí)可以從中看到,田官系統(tǒng)在土地管理上有較大的權(quán)力。

但是,里耶秦簡(jiǎn)中也有鄉(xiāng)登記墾田的記載:

這與9-2344是同一性質(zhì)的材料,均是為民眾登記墾田出具爰書,但登記的機(jī)構(gòu)分別是田官和貳春鄉(xiāng),那么這種差異意味著什么?細(xì)繹兩簡(jiǎn),簡(jiǎn)9-2344中的士伍武居于高里,而高里屬于都鄉(xiāng),而都鄉(xiāng)與縣廷很近或就在一處,田官應(yīng)也在縣廷附近。因此很容易想到的解釋便是,因?yàn)楦呃锏教锕俚木嚯x近,士伍武可以直接到田官申請(qǐng)登記墾田,而南里距縣廷及田官太遠(yuǎn),只能由貳春鄉(xiāng)登記。這一解釋也可以得到其他佐證。里耶秦簡(jiǎn)中,遷陵縣出廩糧食的機(jī)構(gòu),除去倉(cāng)、司空和田官外,還有啟陵和貳春二鄉(xiāng),唯獨(dú)不見都鄉(xiāng)。應(yīng)也是因?yàn)閭}(cāng)就在縣廷及都鄉(xiāng)附近,都鄉(xiāng)不必負(fù)責(zé)出廩,而在另外兩鄉(xiāng)的吏卒、徒隸則需就近獲得糧食。都鄉(xiāng)因靠近縣廷及田、倉(cāng)諸官,登記墾田、出廩等事務(wù)均有專門的諸官負(fù)責(zé),但啟陵、貳春兩個(gè)離鄉(xiāng)則因距離較遠(yuǎn),不便行政,只能承擔(dān)這些事務(wù)。

一鄉(xiāng)之中,除了鄉(xiāng)嗇夫、鄉(xiāng)佐外,再無員吏,前引里耶9-31貳春鄉(xiāng)守行自稱“鄉(xiāng)毋吏、徒,行獨(dú)居”即可見一斑。可能還有一些協(xié)助處理雜務(wù)的員外佐史、徒隸,但他們都不能作為出廩、登記墾田等事的責(zé)任人(雖然可能承擔(dān)了相應(yīng)事務(wù)),因此只能由鄉(xiāng)嗇夫、鄉(xiāng)佐負(fù)責(zé),實(shí)際上是代行倉(cāng)、田官嗇夫、佐之職。下枚簡(jiǎn)可證:

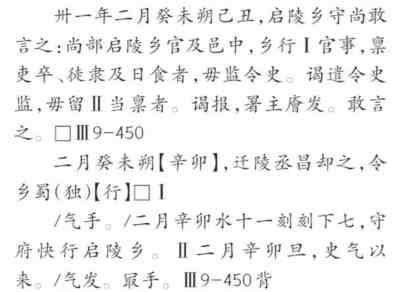

“行某事”的用語在秦漢史料中十分常見,即代行之意。這里的“鄉(xiāng)行官事”從后面的“稟吏卒、徒隸及日食者”來看,即是代行倉(cāng)官事,也可能還包括了其它諸官事。倉(cāng)出入糧食需要有縣廷的令史(有時(shí)是令佐)監(jiān)或視平,鄉(xiāng)既是代行倉(cāng)官事,自然也必須有令史才能開展政務(wù),因而產(chǎn)生了此份文書。

因此可以認(rèn)為,秦在縣下設(shè)諸官開展政務(wù),理論上鄉(xiāng)與其他諸官一樣,只是管理下轄各里編戶民及附著地域的機(jī)構(gòu),縣廷附近的都鄉(xiāng)就確實(shí)如此,我們也可以將遷陵縣都鄉(xiāng)看作是秦代鄉(xiāng)的“純粹型”。但啟陵、貳春兩個(gè)離鄉(xiāng)因?yàn)榭臻g距離,行使了部分倉(cāng)、田等諸官的職能。同時(shí)鄉(xiāng)又有相應(yīng)確切的轄界,事實(shí)上具有了政區(qū)的特點(diǎn)。岳麓秦簡(jiǎn)《戍律》要求:“離城鄉(xiāng)嗇夫坐城不治,如城尉。”城“不治”由尉負(fù)責(zé),離鄉(xiāng)則類比由鄉(xiāng)嗇夫負(fù)責(zé),這種類比似乎顯示了縣與離鄉(xiāng)之間某種類似的特質(zhì)。而里耶秦簡(jiǎn)中縣、鄉(xiāng)并稱的例子也不鮮見,如5-1“謁告過所縣鄉(xiāng)以次續(xù)食”“零陽龔移過所縣鄉(xiāng)”。這里的“鄉(xiāng)”應(yīng)該也是指的離鄉(xiāng),離鄉(xiāng)有糧食儲(chǔ)備,可以招待他縣經(jīng)過之吏徒。可見,離鄉(xiāng)因其遠(yuǎn)離縣廷,實(shí)際上具有了類似縣的功能、責(zé)任,這種“類似”,正預(yù)示了鄉(xiāng)在后世的政區(qū)化趨勢(shì)。而之所以有遠(yuǎn)離縣廷的離鄉(xiāng),正是因?yàn)橐徒癖娝又铩?/p>

三 結(jié)論

在秦代國(guó)家的制度設(shè)計(jì)中,作為行政編組的里應(yīng)該是百戶以下、有垣墻的封閉聚落,如此更便于管理、控制民眾。但里的戶數(shù)與垣墻兩者在邏輯上本就矛盾,因而在律令中也出現(xiàn)了對(duì)里的設(shè)計(jì)的反復(fù),最終傾向于在維持有垣墻的封閉聚落的基礎(chǔ)上控制戶數(shù)。這一結(jié)果是因?yàn)樵陂L(zhǎng)期的歷史過程中,在民眾自發(fā)的生活、防御需要和國(guó)家在此基礎(chǔ)上的塑造之下,秦代自然地理空間中存在著不少有垣墻、里門的封閉聚落,生活其中的民眾也產(chǎn)生密切的聯(lián)系和自發(fā)組織。秦代國(guó)家只能、也希望以這一外部封閉、內(nèi)部密切的聚落作為最基層的行政編組單位,將其納入國(guó)家的統(tǒng)治。同時(shí),又正是其行政編組單位與民眾聚落合一的理念與規(guī)定,自我限制了基層單位調(diào)整的可能。不過秦代民眾因自然地理?xiàng)l件和為耕種及生活的方便,已經(jīng)無可避免地逐漸散居而突破封閉聚落,從而國(guó)家也隨之發(fā)展出新的基層統(tǒng)治方式。這是一個(gè)國(guó)家律令規(guī)定和民眾生活相互影響、約束的過程,而后者,也即民眾、社會(huì)細(xì)微卻長(zhǎng)期、潤(rùn)物無聲因而也常被忽視的變動(dòng),是更主動(dòng)性和決定性的力量,也更應(yīng)受到學(xué)者重視。

民眾居住之里因自然狀況和歷史過程而散布各處,在秦的諸官體制下,里并無相應(yīng)的管理與民眾直接相關(guān)的戶籍、賦役等完整行政能力,而集中于上級(jí)的鄉(xiāng)等諸官。這就要求以就近里的原則來設(shè)鄉(xiāng),以統(tǒng)治民眾,這與秦代國(guó)家“稅人”的原則有關(guān)。但民眾必須和土地、物產(chǎn)結(jié)合,才能產(chǎn)生價(jià)值,因此鄉(xiāng)也需要掌握民眾所附著的地域,從而產(chǎn)生鄉(xiāng)界。鄉(xiāng)在秦代縣下行政體制中,只是諸官之一,耕作之田、糧食等應(yīng)由田、倉(cāng)等其他官掌握,這在縣廷附近的都鄉(xiāng)確實(shí)如此,但離鄉(xiāng)因距離太遠(yuǎn),只能代“行官事”,行使管理糧食、田等本不屬于鄉(xiāng)的職能。有確切鄉(xiāng)界并事實(shí)上有部分其他諸官職權(quán)的離鄉(xiāng),已經(jīng)顯示出后世鄉(xiāng)的政區(qū)化趨勢(shì),而其起點(diǎn)正在于就里設(shè)鄉(xiāng)的原則。

管理編戶民的鄉(xiāng)作為諸官之一,在制度設(shè)計(jì)中,與管理刑徒、糧食、兵器、牲畜、田、錢等非編戶民和物資的司空、倉(cāng)、庫(kù)、畜、田、少內(nèi)等官并列,除了鄉(xiāng)不止一個(gè)外,并無多少不同。在漢初的《二年律令》中,鄉(xiāng)的秩次有時(shí)還不如司空。鄉(xiāng)在諸官及整個(gè)行政體制之中并不突出,這似乎暗示當(dāng)時(shí)其執(zhí)掌之編戶民對(duì)國(guó)家的價(jià)值也并不特別重要,而只是與刑徒及其他“資源”并列。在這個(gè)意義上,秦代國(guó)家統(tǒng)治的理念及運(yùn)作基礎(chǔ),似乎與后世不同。同時(shí),之前學(xué)者糾結(jié)于鄉(xiāng)與縣的關(guān)系,其實(shí)忽略了其中的時(shí)間變化,事實(shí)上是在漢代及以后,鄉(xiāng)在縣行政體制中的地位逐漸突出,進(jìn)而成為“政區(qū)”,這是一個(gè)歷史的過程。學(xué)者注意到鄉(xiāng)的秩次逐漸降低,同時(shí)民眾的名籍或有書鄉(xiāng)的例子,這可能都與鄉(xiāng)逐漸脫離縣廷而獨(dú)立的過程相關(guān)。本文只展示了這一過程最初的趨勢(shì),而具體如何發(fā)生及其邏輯,或是可以繼續(xù)思考的問題。

作者冉艷紅,系清華大學(xué)人文學(xué)院博士研究生

注釋從略,完整版請(qǐng)參考原文。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)