大家好,我是烏鴉。

對于很多人來說,平日遇到的大多數問題往往都跟工作有關,比如怎樣才能找到好工作,怎樣才能升職加薪,怎樣才能得到領導的賞識等等。

只不過,這些都只是操作層面的問題,有些萬中無一的奇才更加關心工作這件事情的核心問題:老板給了我工作,為什么還要給我工資?他圖什么?

您這中學政治學的有問題啊!

按照這樣的思路推下去,恐怕不是公司給員工發工資,而是員工應該掏錢給公司了吧。

當然,這樣的說法只不過是網上的搞笑段子,但是“付費上班”的情況還真存在,至少在成為正式員工之前,很多人要掏錢去實習。

1

每年畢業季總是大學畢業生找工作的高峰,但是這種看起來熱鬧異常的場面,非常容易讓人產生一種錯覺——在踏出校門的那一刻,競爭開始了。

事實上,為了盡快找到一個好去處,很多人在還沒有走出校門的時候,就已經開始行動了。這種行動不只是在學校的時候拼命刷成績考證書,或者豐富自己的個人經歷和能力,還包括想辦法找一個漂亮的實習來裝點門面。

而為了讓實習經歷好看一點,花點錢自然完全不是問題。

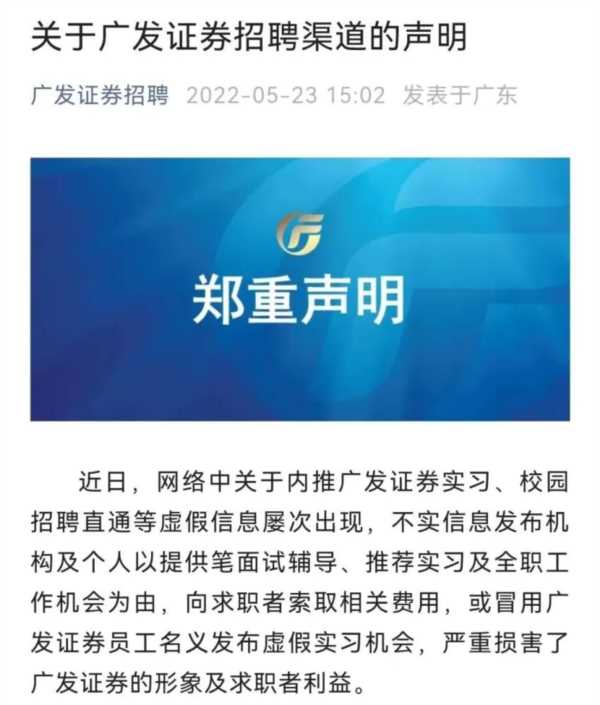

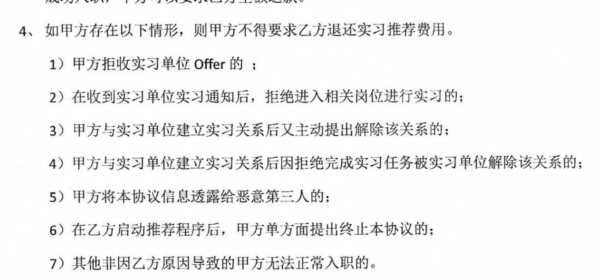

5月份的時候,有博主爆料稱,有知名券商研究所的實習生,冒充正式員工招聘實習生,幫其完成實習工作,或是打著正式員工的旗號,大搞“付費內推”。

也就是說,這些實習生不僅讓別人替自己干活,而且還要收這些人的錢,可以說是“套娃實習”了。

還在實習就有這樣的頭腦,從某種程度上來說,這些人確實適合干這一行。

只不過,被自己實習生“薅羊毛”的券商顯然不愿意當冤大頭,紛紛發表聲明表示,在招聘過程中“不收取報名費、輔導費、中介費、手續費等任何形式的費用,且堅決抵制任何形式的付費實習行為”。

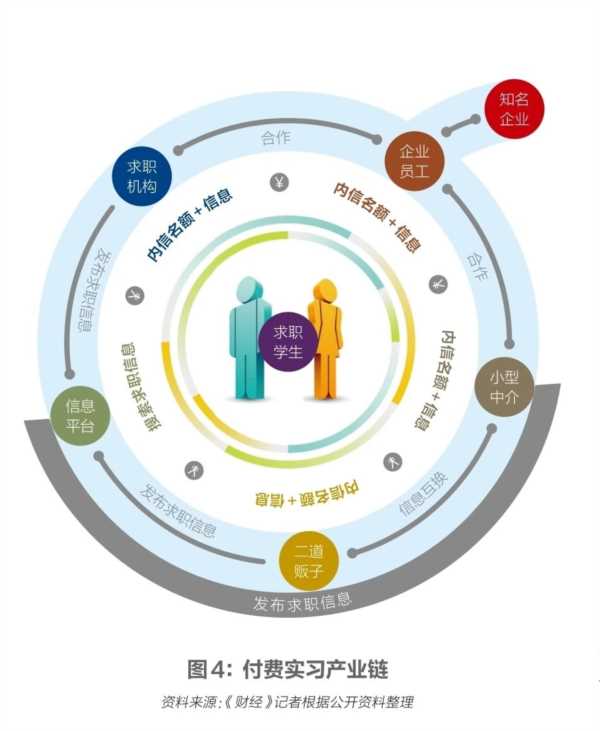

但是,這些實習生之所以能夠想到這樣的點子空手套白狼,是因為付費實習這種事情,確實有很多人在搞,而且幾乎形成了一整條產業鏈。

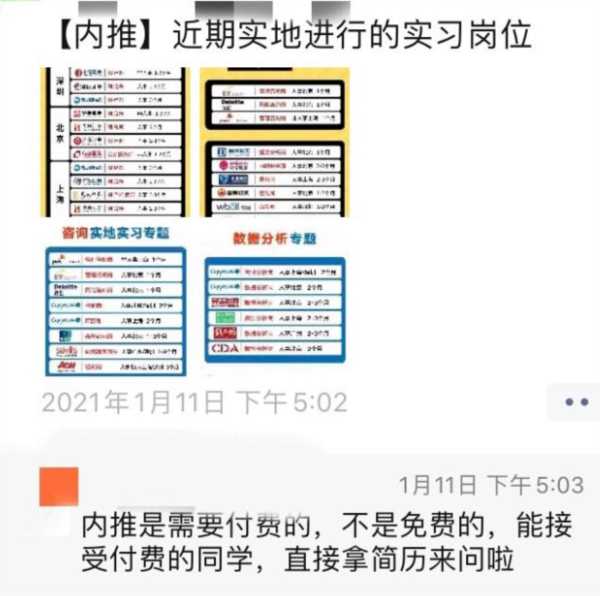

實際上,如果現在打開很多交易平臺,輸入“內推”兩個字,可以找到大量的內容。在商品描述里,充斥著“一對一服務”、“保入職”、“不進退款”等各式各樣的承諾,涵蓋的種類包括金融、券商、互聯網、律所以及留學申請等等。

每當假期實習季到來時,很多專門搞付費實習和內推的中介機構,就會在網上鋪天蓋地推送各種讓大學生心動不已的實習機會。在這些推廣中,他們會展示各種學員的成績和逆襲故事,宣傳自己的“行業導師”履歷有多么厲害,并告訴尋找實習的學生要“未雨綢繆,少走彎路”。

為了讓宣傳效果最大化,吸引盡可能多的潛在消費者,這些機構往往還會贈送各種資料、建立實習群、幫助修改簡歷或者提供咨詢服務,說不定哪個環節就有人心動了,畢竟“機會和時間都是有成本的,在早期遇到問題就解決的時候,你付出的成本就是最小的”。

根據統計數據,國內有超過20萬家企業提供付費實習的服務,其中75%是在最近5年內成立的。

那些假冒正式員工的實習生,只不過是利用了這股迅速吹起來的東風而已。

而在此之前,付費實習只是一個很小眾的市場,主力軍則是留學生。

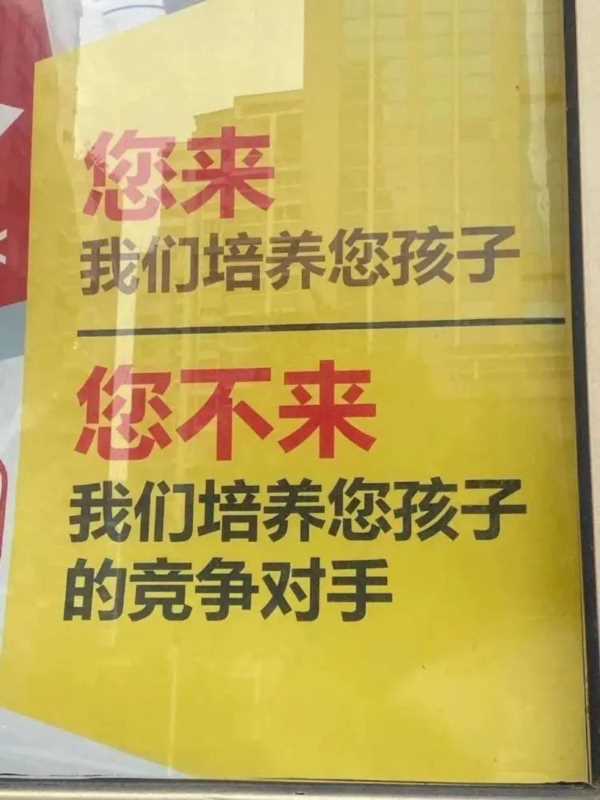

面對這些準備申請出國留學的學生,很多留學機構都會非常“貼心”地給出自己的建議:“如果你想往前沖,申請排名前30,甚至前20的學校,你的簡歷上就一定得比較好看。”

至于怎么樣才能讓簡歷變好看,最簡單的方式當然是花錢購買一份或者幾份實習經歷,如果你還覺得不滿意,甚至連科研經歷也能買到。

中介的引誘對大神來說當然不起效果,但是對大部分普通學生來說,吸引力確實不小。有人會說,既然實習經歷這么重要,我自己找一份不也可以?面對這樣的反駁,這些中介機構早就準備好了說辭,你自己找的實習“進去前一個月頂多就是跑腿復印一下東西,人家搭不搭理你都還另說”,但是付費實習比通過正常渠道招進去的學生“更輕松地干更核心的工作”。

這樣的回答簡直帶了一些威脅的色彩:你不在我們這里花錢,就要落后給其他在這里花錢的人。

如果有人追問究竟是什么樣的“核心工作”,這些中介機構又會躲躲閃閃,含糊地表示“大部分都是遠程讓你處理一些東西,然后寫報告過去”。

并不是所有留學中介都一股腦推薦學生花錢買實習,也有人看不下去,認為“這種(付費)方式找的實習不一定比自己找的對留學更有幫助,有些實習只是公司title(頭銜)響亮,但是工作內容非常淺顯,并不能很好地展示自己的專業掌握程度”。

但是這樣的話很少有留學生會相信,當幾乎所有留學機構都在宣傳和推薦這些付費項目的時候,不付費的人心里難免會犯嘀咕,到最后“10個學生里8個都購買了實習機會”。

而在有些留學生眼里,付費實習是“通過努力變成教育資源的彌補”。如果說花錢也算是一種努力的話,這句話確實沒毛病。

就算是留學行業的付費實習,在2015、2016年左右也并沒有多少人消費,而且當時的中介還主要是靠個人資源來幫學生找實習,基本上還處于“手工作坊階段”。

前面我們提到,大部分提供付費實習的企業其實是在最近五六年成立的,這并不是因為有很多人突然有了這方面的需求,而是因為中介機構突然發現,原來這里還有一大塊業務沒有開發,于是一擁而上。用知乎答主“大欣V”的話來說,“就跟支付寶的余額寶一樣,2013年推出以前,中國普通老百姓也有理財需求,只不過是沒有這種小額的理財渠道”。

于是,購買付費實習服務的群體,逐漸從海外留學生向國內大學生蔓延,并且從零星的“手工作坊”向“工業化流水線”發展。

而且,流水線還不止一條。

2

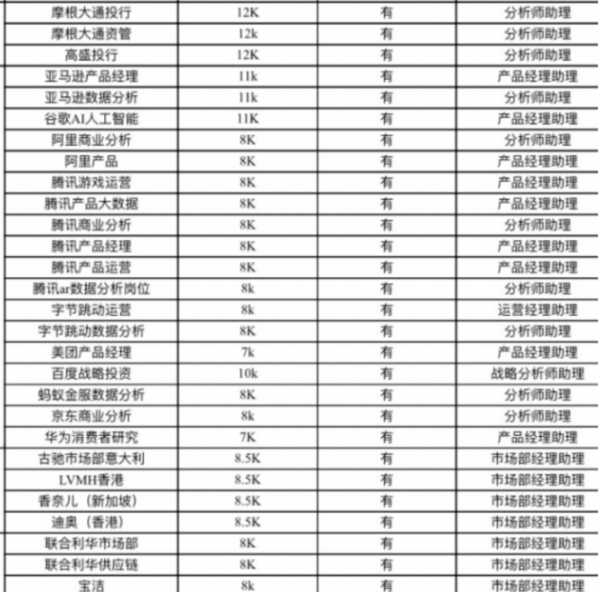

那些在交易平臺打廣告的付費實習機構,提供最多的是“遠程實習”。

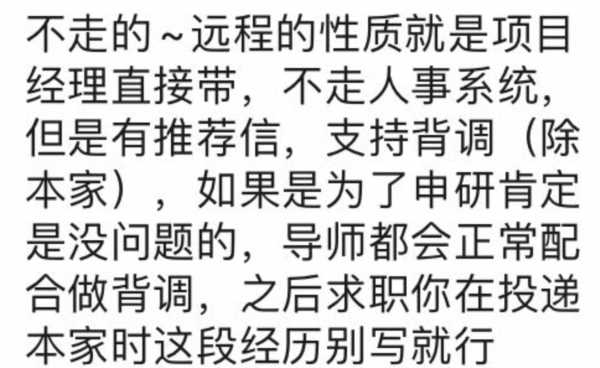

這些遠程實習的時間一般在一兩個月左右,而且每周只需要5到6個小時,不需要實習生到公司上班,而且大多數時候也不會經過實習公司的人事部門。這些遠程實習的價格算是最便宜的,“不同公司、部門和崗位價格不同,同時也要結合你的發展方向、是否想留用。價格大概在幾千元到2萬元不等”。

當然,按照中介的說法,這些遠程實習不僅會提供離職證明、推薦信,而且還支持背景調查,“會開實習證明的,實習成果我們也會幫你做的,之后的簡歷我們會一個字一個字給你優化”。

這種遠程實習,說白了就跟前面那些冒充正式員工的券商實習生干的事情差不多,只不過的確是公司正式員工在做這些事情。

這些在企業中可以帶實習生的員工,就是中介在宣傳時說的“內部資源”。中介聯系這些員工的方式各式各樣,有些是通過私人關系,有些則是通過招聘網站查找他們的聯系方式,主動搭線。

在中介機構口中,這些企業員工有另一個名字——導師。

公司里的員工會把崗位的信息告訴中介機構,機構則會通過自己的渠道去散播這些崗位信息,而一個導師可以同時帶10個遠程實習生。

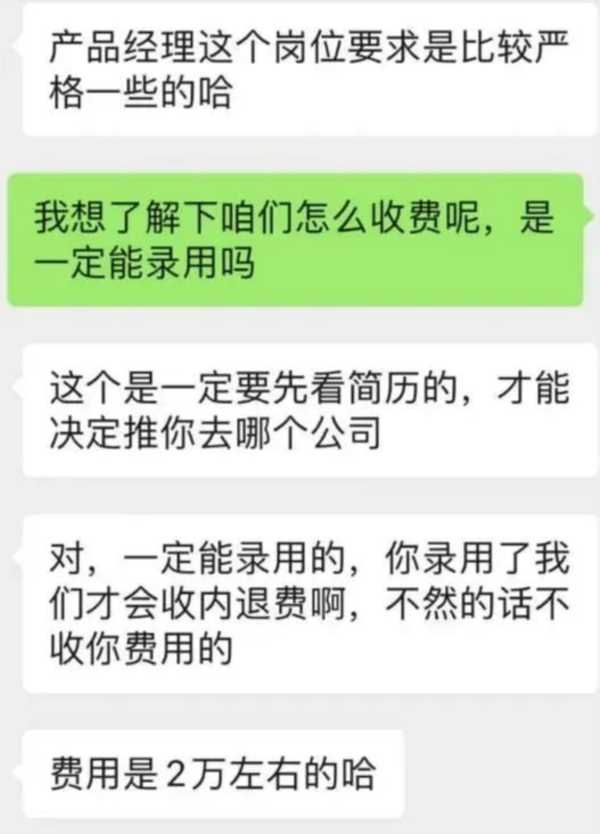

在宣傳的時候,很多中介都會信誓旦旦地表示一定能夠進去,“我這邊所有的實習都是保過的,不進不收錢,倒賠您費用都可以”。只不過在大多數時候,這些中介都是廣撒網,一邊是大量吸引學生,一邊是大量投遞簡歷,總會有過的。就算最后沒有成功,大不了把錢退回去,也沒有什么額外的損失。

當然,這屬于比較初級的玩法,主要依靠概率,畢竟有時候候選人自己投遞簡歷反而更快一點,所以收費也不算特別高。

另一種就是中介機構跟企業員合作,給付費的學生“開后門”,讓他們能更容易進入企業實習。

這樣的操作難度更大,而且也會對候選人的學歷等有一定的要求,按照中介的說法,二本學歷肯定不能進入投行或者金融行業,這樣基本上屬于一眼假。

有投行的招聘人員表示,內推本身對一家公司來說是一種相對靠譜的招聘方式,如果機構主動向公司傳遞簡歷,HR代表用人方進行篩選、評判是比較普遍且相對正常的流程,只要不亂借用公司名義做宣傳,機構是否會借用該形式向學生收費,本身很少探究。

這樣的付費實習費用就要高得多了,按照“大欣V”的說法,“我知曉的內推圈中,正式offer的市場價一般在20萬到40萬不等,甚至更高”。

這樣的收費反過來也給了中介招徠企業內部員工的底氣,在一封尋求合作的郵件中,中介機構給愿意合作的招聘人員開出了誘人的條件:“如果成功安排學生入職學習,可以每人/次給6000元的推薦費用。另外有大量線上實踐培訓,求職輔導類的需求可以合作,預計可以增加年收入40w到50w。”

當然,這些還屬于比較講信用的機構,畢竟他們確實在幫花錢的人找實習機會,如果沒找到一般也會退款。

但另一條產業鏈,基本上建立在欺騙之上。

有應屆生在培訓機構購買了求職信息及導師一對一咨詢服務,包括職業規劃、面試指導和模擬面試等項目,花了14000美元,然后又花3000美元直推實習項目,兩項服務加起來花了超過11萬人民幣。結果在入職當天,直接被安排在了電梯門旁邊的一個小房間,不允許進入辦公區域,“我只是和其他三位實習生在門外的那個小房間呆了一個月,從來沒有真正進入到他們公司”。

還有一些人在交了幾萬塊之后,滿心以為自己就要進入高大上的投行實習,成為電視劇里西裝革履的投資精英,結果發現自己每天的工作內容就是端茶倒水、打印東西。這樣的工作完全不用花幾萬塊錢找人內推,直接投簡歷完全沒有任何難度。

還有一些中介機構,也會像模像樣的找一個所謂的大廠員工來當導師,至于這個導師到底是不是貨真價實的員工,反正實習生也沒有本事分辨,有的時候從導師到整個項目都是假的,學生們等于是花錢買了一場根本不存在的實習。

而最簡單粗暴的一種,就是單純的騙錢了,他們既不會真的與公司員工合作內推,也不會花心思找人冒充導師糊弄,等你交完錢之后就會發現,要么用各種理由克扣費用,要么就干脆卷錢跑路。

總的來說,付費實習包括了真假兩條不同的路線。那些真能提供付費實習的機構主要是碰運氣型和內外勾結型,而那些不能提供付費實習的機構,則主要是通過各種套路來騙錢。

但是,這個行當的問題,遠遠不止是實習機會的真與假。

3

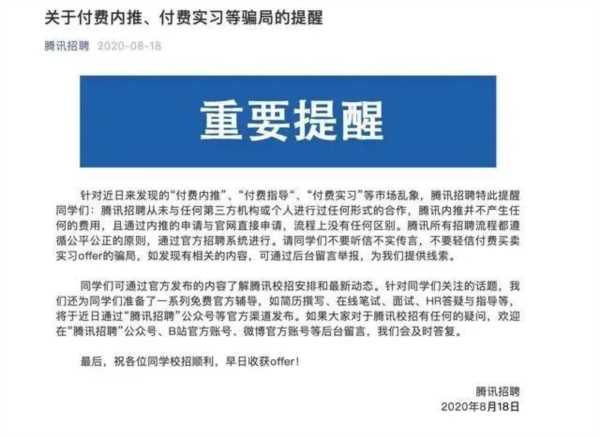

對于付費實習,早在2020年,騰訊、美團、普華永道、中信證券等多家被中介機構列入付費實習名錄的知名企業單位公開發布聲明,指出從未與任何第三方機構和個人進行過任何形式的招聘合作,并稱內推不會產生任何費用。

結果就是,這些聲明和抵制幾乎沒有起到任何作用,反而有更多的機構和個人開始趟這趟渾水,這一點從越來越多的注冊企業數量就可以看出來。

除了聲明沒有開展付費實習之外,多家券商還曾經公開表態,如果在背調中發現任何申請者與此類機構、個人達成類似“保過推薦”協議或所謂“考試材料”等文件的交易,將視情況采取取消其應聘資格、取消其錄用通知等措施,并依法追究相關人員的法律責任。

實際上,這樣的風險不只是掏錢去公司實習的人要面對,那些花錢買實習申請留學的學生們同樣也要面對,就像有比較理性的中介說的,“買來的名企名校經歷,不但由于內容過泛而無法對簡歷加分,甚至有可能拖后腿。我一名學生的本科老師說,如果你將來想走學術路線,有一天成名了,這個就是你學術中的污點”。

而對于那些跟中介合作的企業員工來說,他們面臨的問題可能要更加嚴重。

律師、知名法律博主雷家茂表示,這種操作其實就是“走后門”。若公司內部人員利用職務上的便利,與中介機構“內外勾結”收取求職者的財物,并違規為求職者辦理入職手續的,可能涉嫌受賄犯罪。若公司內部人員以非法占有之目的,與中介公司“內外勾結”收取求職者的財物,并承諾可以為求職者辦理入職等的,但事后卻未履行的,則可能涉嫌詐騙犯罪。

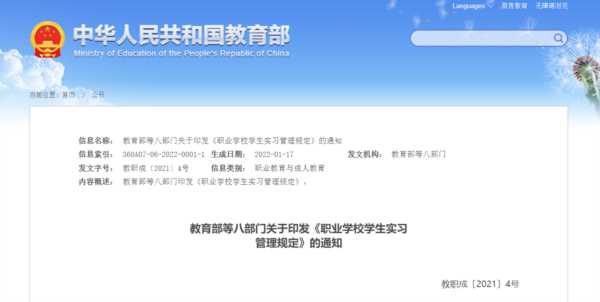

實際上,今年1月份等八部門聯合印發新修訂的《職業學校學生實習管理規定》,其中第二十條明確規定:

職業學校和實習單位不得向學生收取實習押金、培訓費、實習報酬提成、管理費、實習材料費、就業服務費或者其他形式的實習費用,不得扣押學生的學生證、居民身份證或其他證件,不得要求學生提供擔保或者以其他名義收取學生財物。

而5月13日,國務院辦公廳又印發《關于進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知》,提到要“堅決防止和糾正性別、年齡、學歷等就業歧視,依法打擊‘黑職介’、虛假招聘、售賣簡歷等違法犯罪活動,堅決治理付費實習、濫用試用期、拖欠試用期工資等違規行為”。

按照中介的說法,付費實習完全是一種共贏的做法,高校教授或企業員工獲得一筆相應的額外報酬,學生們雖然花了錢,但能擁有一段“非常好的經歷”。

而那些花錢買實習的學生也不覺得自己有什么錯,“花錢買經歷要去辯證看待,沒有那么多錢,就花幾千塊買文書服務,如果有能力、認為值得,有些一線城市的美國本科申請要20萬元,包含很多獎項、專利,包你申到常春藤大學”。

難道除了錢包,真的沒有人受傷嗎?

在一位付費實習導師的描述里,很多掏錢的學生簡歷都反映出一些共同的特點:

大學里可能就知道玩了,沒有任何實習經驗;

之前學金融、法律,但是學歷不過關,也進不去行業好公司,轉而去互聯網,但是又沒有實習經驗,所以想要第一個敲門磚;

有一定實習經驗,但是不連續也沒有產出,想轉產品沒有相應能力證明

……

他把這些花錢的學生稱為“人民幣玩家”,是一些“沒什么能力,快畢業了才著急的人”。不過要真說起來,這些學生也并不是什么能力都沒有,他們還有鈔能力可以用。

有一些購買實習的學生表示,付費實習“最后起到的作用是值一塊錢還是無價,完全看自己努不努力”。但這種行為對那些買不起實習的人,對那些憑自己真才實學找實習、找工作的人公平嗎?還是說他們自己不努力?

這完全不是雙方你情我愿的一錘子買賣,而是在公開的競爭條件中,附加了一條隱形的財富要求,影響到了整個社會的公平。

對于水漲船高的付費實習標準,有些中介顧問表示,“想走捷徑總是要付出代價的”。

但那些本本分分努力學習的人,憑什么也要被迫付出代價?

烏鴉校尉整理編輯

首發于微信公眾號:烏鴉校尉(ID:CaptainWuya)

如需轉載,請后臺留言。

分享給朋友或朋友圈請隨意

參考資料:

財經十一人:《獨家調查 | 誰在編織大學生付費實習暗網?》

Tech星球:《互聯網大廠內推灰產:一個offer中介要價40萬》

南方人物周刊:《留學中介 “付費實習和科研,我看不下去了”》

紅星資本局:《揭開券商“實習生套娃”真相:繞過HR,1.5萬包過,付費內推名堂多》

中新經緯:《起底付費內推:花11萬,在訪客室坐了一個月》

稀有觀察:《我當付費實習導師這五年,見證名校生們花錢跪求996》

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號