大家好,我是烏鴉。

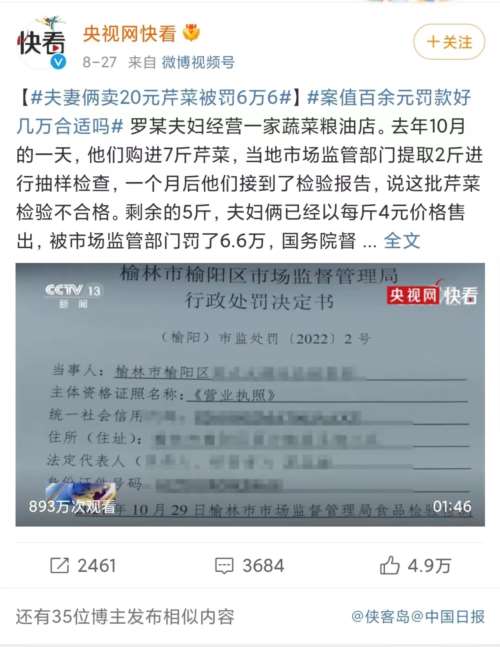

近日,“夫婦賣5斤芹菜遭罰6.6萬”引發熱議。

個體戶羅某和妻子賀某在陜西省榆林市榆陽區經營一家蔬菜糧油店。2021年10月,羅某在某農貿市場從一農戶手中購進7斤芹菜,其中2斤被榆陽區市場監管局提取檢驗,剩余5斤以每斤4元的價格售出,共收入20元,純利潤不足10元。

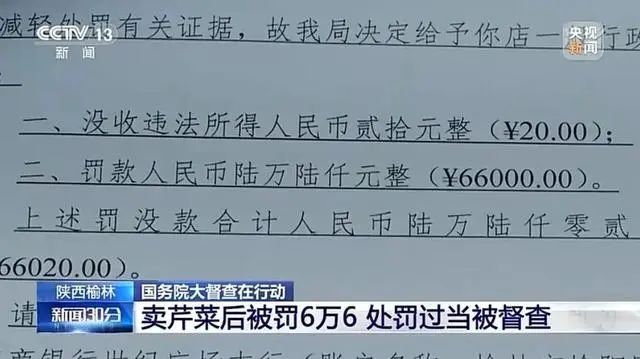

約1個月后,夫婦倆接到市場監管部門反饋,稱該批芹菜有一項指標超標。因售出的芹菜已無法追回,且夫婦倆無法提供供貨方許可證明及票據,不能如實說明進貨來源,未履行查驗義務,榆陽區市場監管局決定對其處以罰款6.6萬元。

賀某說,她和丈夫的經營行為確有瑕疵,但6.6萬元的罰款數額過高,他們一年的純利潤只有七八萬元,“交完罰款等于一年白干”。

羅某夫婦被罰之后,將此事反映到“國務院互聯網+督查平臺”,國務院督查組經調查認為,當地有關部門的罰款決定有過罰不當之嫌。

督查組查閱榆林市市場監管局行政處罰臺賬發現,2021年以來,該局對小微市場主體罰款超過5萬元的食品安全案件有21起,案值幾十元至幾百元不等,罰款數額與違法所得的比例達到100倍至200倍,個別案件超過3000倍。

督查組還發現,當地行政處罰名目數量龐大,西安市兩級市場監管部門負責的行政處罰事項達934項,涉及533部法律、法規和規章。一部分處罰事項的設定已嚴重脫離實際,但尚未修訂或廢止。有的雖已調整,但基層市場監管部門仍在執行。

比如,陜西從2021年起推廣電子證書,證書可以在網上查到。但西安市碑林區市場監管部門對于未在醒目位置公示紙質許可證的小餐飲個體戶,仍予以立案處罰。

在新聞視頻中,一名國務院督查組成員向當地市監部門發問:“你說這幾十塊錢的一個案值,罰他幾萬塊錢,過罰相當不相當?”榆林市市場監管局副局長延艷東答道:“不相當。”一問一答之間,是非清晰明了。

央視新聞披露該案件后,一時間,網絡上群情激奮,大多數人都為蔬菜店主喊冤叫屈,認為執法部門處罰過重,還有人覺得這個執法部門實在太過離譜,建議督察組好好查查這個執法部門。

當然,也有一部分網友支持執法部門的處罰決定,認為只要是合理處罰就沒問題,執法沒有情面可講,督察組不應該要求執法部門法外開恩。

公說公有理婆說婆有理,合法又不合情理,情與法之間到底該怎樣平衡呢?什么樣的處罰才算是過罰相當呢?

1

五斤芹菜罰款六萬六,這在普通人樸素的認知里,無疑是離譜的。然而,更“離譜”的是,這種“離譜”在執法機關那里一點都不離譜,甚至可以說是司空見慣。

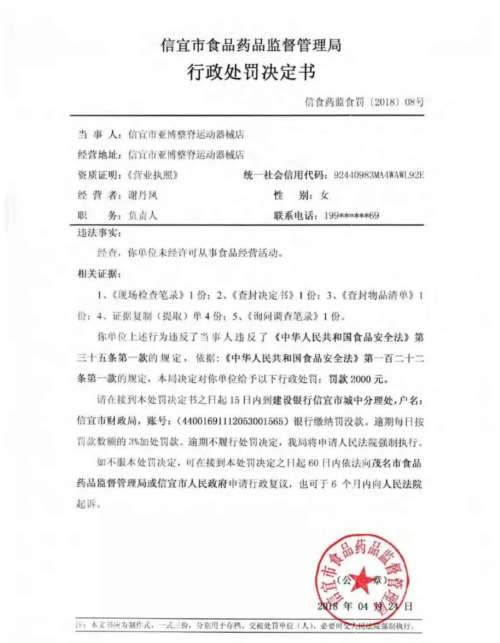

榆林罰款案讓烏鴉想起2018年一起劇情極為相似的案例。

2018年,在原國家食品藥品監督管理總局組織的抽檢中,河南省新鄭市龍湖鎮楊傳有蔬菜商行銷售的豇豆,滅蠅胺檢出值為2.7mg,依據國家標準規定,被判定為不合格。

楊傳有和榆林夫婦一樣都是賣菜的小商販,共購進該批次豇豆2件,每件6千克,每千克價格10元,合計涉案金額120元。

楊傳有蔬菜商行銷售豇豆農藥殘留超過國家標準的行為,違反了《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第二項的規定。

鄭州市食品藥品監督管理局依據《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第一項和《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第一項的規定,對楊傳有蔬菜商行作出沒收違法所得120元并罰款51000元的行政處罰。

同樣是案值極小,代價極大,嚴重不成比例。但是在當年,這起案子由于曝光量有限,并沒有引起大范圍關注,新鄭市食品藥品監督管理局流通科科長李明勛在接受記者采訪時,還把該案件當成正面典型來宣傳:

“目前我們局已責令該商行整改,該商行已提交整改方案,并落實了整改措施,并加強對轄區市場蔬菜的抽查,還要以楊傳有為典型例子,加大宣傳力度,讓所有菜販把緊進貨渠道關,保證市民吃上放心菜。”

可見,過罰不當是一個長期現象,至少從楊傳有案到現在的四年時間里,人們還是頭一次如此大規模地關注一名菜販的遭遇,而且在很多執法者眼里,根本沒有意識到過罰不當,甚至會把這當成自己從嚴執法的“政績”來宣傳。

除了長期性,過罰不當還具有普遍性,羅某夫婦在榆林不是孤例,榆林在全國也不是孤例,而且,一個地方一旦出現過罰嚴重不當,往往是以大面積、大規模的形式出現。

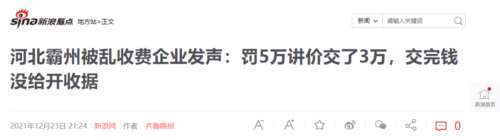

比如發生在去年的河北省霸州市政府對民營企業發起的搶錢式執法運動。

2021年9月份,霸州市政府辦公室印發《霸州市非稅收入征管工作考核獎懲辦法》,違規提出將非稅收入與征收單位支出掛鉤,并將非稅收入完成情況納入鄉科級領導班子和領導干部績效考核。

10月份,為彌補財力緊張及不合理支出等產生的缺口,霸州市在6月份已經完成非稅收入預算7億元的情況下,向下轄15個鄉鎮(街道、開發區)分解下達了3.04億元的非稅收入任務。

11月份,為進一步促進鄉鎮(街道、開發區)加大非稅收入征收力度,霸州市委辦公室、市政府辦公室印發《全市經濟運行工作考核細則》,違規設立一般公共預算收入完成情況考核,明確稅收收入得分權重為20%,非稅收入得分權重為80%。

在霸州市采取多種督導措施的推動下,各鄉鎮(街道、開發區)、村街以安全生產執法檢查等多種名義,對中小微企業和個體工商戶進行集中搶劫罰款、攤派、收費。

據不完全統計,10月1日—12月6日,霸州市15個鄉鎮(街道、開發區)入庫和未入庫罰沒收入6718.37萬元,是1—9月罰沒收入(596.59萬元)的11倍,涉及企業和個體工商戶2547家,平均每家罰款、收費2.64萬元。

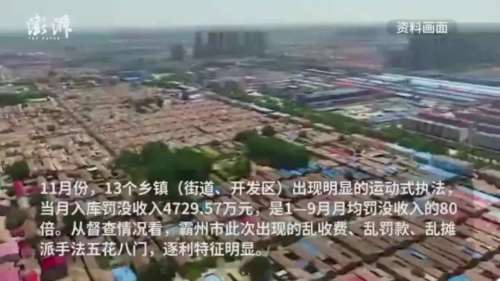

11月份,13個鄉鎮(街道、開發區)出現明顯的運動式執法,當月入庫罰沒收入4729.57萬元,是1—9月月均罰沒收入的80倍。

根據霸州市的部署和要求,東段鄉在1—9月非稅收入41.5萬元的情況下,重新核定提出了10—12月非稅收入2166.5萬元的目標任務,派出所有包村干部、執法人員、村干部等對全鄉企業開展地毯式檢查并罰款。

10月30日—12月8日,該鄉以“未對安全設備進行經常性維護、保養和定期檢測”“未組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃”等為由,對638家企業進行了處罰,合計罰款金額達1424.5萬元,平均每天處罰16家企業,平均每個企業罰款2.23萬元。

再如,11月1日—12月6日,岔河集鄉重點選擇轄區內規模較大、效益較好的38家企業,以安全生產執法檢查名義集中實施高額處罰,罰款金額合計386萬元,其中罰款10萬—24萬元的企業4家,罰款25萬—60萬元的企業5家,相關處罰手續均不完整。

7家接受高額處罰的企業因不愿留下行政處罰記錄,該鄉綜合執法隊竟然違規將其處罰事項和處罰金額拆分到未實施執法檢查的其他企業,這隨便的程度簡直令人發指。

有罰款理由嗎?都有罰款理由。但是,不是霸州市所有民營企業一夜之間全都不守法了,槍口放低一寸,大家都相安無事,槍口抬高一寸,罰得你傾家蕩產。

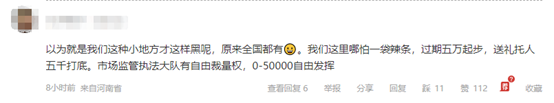

更氣人的是,他罰了你,還總能拿出一個“罪名”,搬出一部法律,讓你“心服口服”。罰與不罰之間、輕罰與重罰之間那個微妙的度量衡,就是執法機關的行政自由裁量權。

2

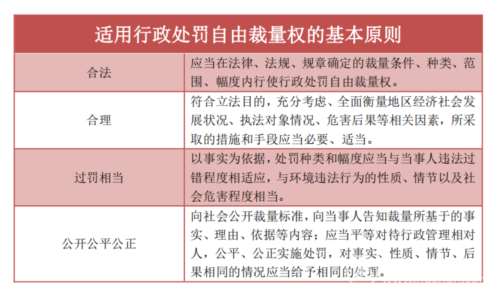

“自由裁量權”就其實質來說,不過是一個對法律規定后果的“選擇權”,即在法律對一個事實設定出了幾個法律后果的情況下,被授予“自由裁量權”的行政主體從中選擇一個法律后果予以執行的權力。

因此,只有在法律為一個事實設定出了可供選擇的兩個或兩個以上的法律后果時,法定的“自由裁量權”才可以行使。

我們就拿榆林菜販為例。

網友們對此案爭論的一個焦點是,從法理依據上看,此案似乎既可以適用《食品安全法》又可以適用《農產品質量安全法》,而適用法律的不同會對罰款數額產生非常大的影響。

其中,《食品安全法》第一百二十四條第一款第一項規定,對農藥殘留等超標的違法行為,貨值金額不足一萬元的,罰款為五萬元以上十萬元以下,亦即最低罰款金額為五萬元;而《農產品質量安全法》第五十條,對農藥殘留等超標違法行為處罰,規定二千元以上二萬元以下罰款。

所以,支持菜販的一方認為:既然可以少罰你為什么要多罰?一共才五斤芹菜,罰兩千都超出案值幾百倍了,你還非要挑一個嚴刑重典罰六萬八,這不明擺著惡意執法欺負人嗎?

而支持執法者的則認為,食品安全問題是事關生死的大事,萬一吃死人呢?這六萬八還多嗎?必須重罰!以儆效尤!

烏鴉覺得吧,倒也不必把問題擴大到這個地步,真吃死人了,這事兒也就不是市場監管局能管得了了,根據我國刑法第144條和第150條的規定:

犯生產、銷售有毒、有害食品罪的,處5年以下有期徒刑,并處罰金;對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴重情節的,依照刑法第141條的規定處罰單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰。

好,我們繼續把焦點放在榆林市場監管局身上,其不只是在這一個案子上自由裁量時“避輕就重”,在其他案子上自由裁量時也顯得過于“自由”了。

除了過罰不當,國務院督查組認為榆林市場監管部門還存在“類案不同罰”問題。比如,榆林市高新區某超市曾出售4板過期酸奶,案值約60元,在給消費者退貨后被舉報,后被屬地市場監管局罰款2萬元。

而今年上半年,榆陽區市場監管局也曾查獲轄區某超市涉嫌售賣過期螺螄粉,但僅對過期螺螄粉做沒收處理,未做其他處罰。

咋的?都是過期食品,酸奶過期憑什么就比螺螄粉過期罪過大呢?瞧不起螺螄粉啊?

雖然明顯不合理,甚至看起來有走后門的嫌疑,但是人家還確實就是依法執法,槍口高一寸低一寸那是人家的權力,別問,問就是自由裁量權。

所以,同樣是擺攤賣菜,你被罰五萬,隔壁的罰兩千,還真不一定是他有關系你沒關系,可能只是因為他遇到的執法人員心比較軟,甚至可能你倆遇到的是同一個執法人員,但你被罰的那天恰好執法者心情不好而已。

這種種合法不合理都是因為行政自由裁量權過大, 總的來說,這可能導致五大危害:

第一個就是榆林執法中這種“同案不同罰”“合法不合理”。雖然沒有違反法律規定,卻顯失公平,畸輕畸重,不合乎情理。因此,一段時間以后,由行政處罰“自由裁量權”引發的行政糾紛持續不斷,人們對此表現出了極大的不滿。

第二就是“關系案”“情感案”“態度案”屢屢發生。

行政相對人干了違法的事情,理應受到處罰,但托關系找了人,說上一句話,寫一張條子,就可能以罰代拘,或者少罰甚至不罰;當事人的經濟條件好就多罰,當事人的經濟條件差就少罰;當事人的認錯態度好就少罰,當事人的認錯態度不好就多罰,長此以往,“自由裁量權”變成了“隨意處罰權”。

第三,“討價還價”讓執法失去了嚴肅性。行政相對人與行政執法人“討價還價”,甚至不惜以腐蝕賄賂之手段降低自己的違法成本。行政執法人員在具體處罰數額大有回旋余地的情況下,也就“順流而下”,從而使執法失去了應有的威嚴和力度。

第四,謀取私利,嚴重破壞了執法環境。一些行政機關利用寬泛的行政處罰“自由裁量權”謀取部門利益,直接以重罰款、多罰款的方式創造收入,增加獎金;一些行政執法人員則把“自由裁量權”作為個人發家致富的重要手段,以“少罰款”或“不罰款”為條件,謀取各種實惠。

第五,執法人員主動“權力尋租”,直接導致違紀違法的職務犯罪。上海市虹口區檢察院的一項調查表明,自2000年以來,在虹口區的行政執法人員職務犯罪案件中,發生在“自由裁量權”環節上的人數,就占到了總人數的50%。

因此,如何細化行政處罰“自由裁量權”,使其在合法性的基礎上,更合情合理,更有人情味,成為行政執法實踐的迫切需要,從這次榆林案引起這么強烈的社會反響來看,自由裁量權過大已經引起老百姓的強烈不解和不滿。

3

這種“合法不合理”也引起了官方的注意。近些年來,很多地方政府在細化、規范行政“自由裁量權”上已有不少探索,并取得了明顯效果。

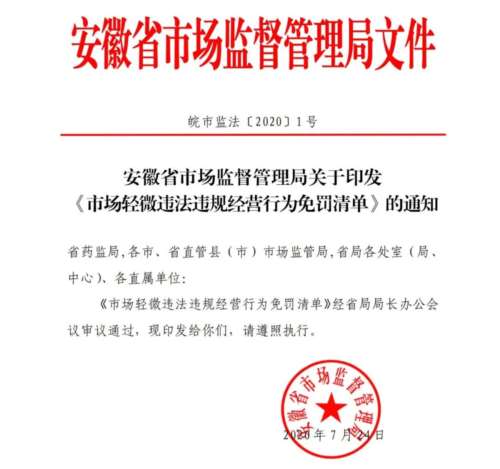

自由裁量不是難嗎?好,那我們就把一些輕微的違法行為挑出來,不用裁量了,統一不罰,這種處理方式叫做免罰清單,是指各地行政機關對某些領域輕微違法行為免予處罰而擬定的事項清單。

在2019年以前,各地對免罰清單普遍持觀望態度,僅有少數地區如嘉興市環保局、沈陽市工商局、廈門市交通管理局嘗試出臺過“豁免清單”“免罰清單”和“免予處罰辦法”,對免罰清單進行了初步的探索。

2019年后,免罰清單進入全面鋪開的高速發展期。

2019年3月,上海市司法局、市場監督管理局、應急管理局聯合印發全國首例省級《市場輕微違法違規經營行為免罰清單》,湖北省、浙江省、青島市、中山市、蘭州市、蘇州市工業園區等十余省市的市場監督管理部門相繼出臺免罰清單,并逐漸從市場監管領域擴大至其他領域。

截至目前,已有廣西、重慶、太原、永州等數十個省市發布了免罰清單,實施層級涵蓋省、市、縣三級。

除市場監管領域外,稅務、交通運輸、環境生態、文化市場、安全生產、城管等多領域也建立起了免罰清單制度,同時探索性地建立了“輕罰清單”和“免處罰免強制”的雙免清單。

例如,《廣州市市場輕微違法經營行為免處罰免強制清單》由廣州市司法局、市場監督管理局等七部門于2020年9月4日聯合印發,“雙免”事項涉及《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國安全生產法》《無證無照經營查處辦法》等50多部法律、法規和規章,免罰行為151項,基本實現監管糾錯容錯機制“立體式”覆蓋。

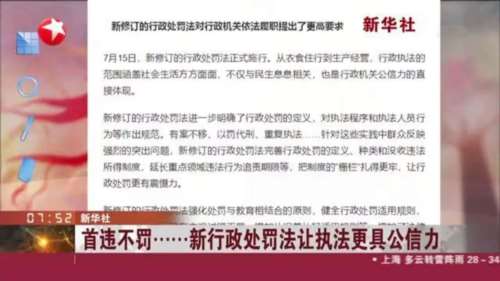

除了各地方政府在實踐中總結出的免罰清單,全國人大也從立法角度確立了首違不罰制度。

舊《行政處罰法》第27條第2款規定:“違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰。”

行政違法行為須同時滿足“違法行為輕微”“及時糾正”和“沒有造成危害后果”三個條件,看似簡潔明了,實際上卻解釋空間巨大,給行政機關在具體執法中留下了極大的裁量空間,大大降低了“免予處罰”在實踐中的可操作性,導致執法人員不敢擅自免罰,出于謹慎的態度往往采取“一刀切”的方式,能罰則罰。

而去年7月15日正式施行的新《行政處罰法》中,第33條第1款在此基礎上增加規定:“初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。” 使“首違不罰”在制度層面上得到確立。

在新的《行政處罰法》實施一年后,今年七月,司法部會同有關部門研究起草了《關于取消和調整一批罰款事項的決定》《關于進一步規范行政裁量權基準制定和管理工作的意見》,把矛頭直接對準行政裁量權基準。

我國各省級人民政府及其部門制定的行政裁量權基準有1000多個,設區的市人民政府及其部門制定的行政裁量權基準有1200多個,區(縣)人民政府及其部門制定的行政裁量權基準近3000個。

省市縣三級,加起來5000多個基準,夠用肯定是夠用了,但也要看到,行政裁量權基準制定程序不規范、裁量幅度不合理等問題仍然十分嚴重,在個別地方,自由裁量就跟鬧著玩兒似的,想罰你多少就罰你多少,彈性特別大,行政自由裁量權簡直成為政府創收的大殺器。

怎么辦?那就要盡可能地細化、量化行政處罰裁量幅度,讓自由裁量權不那么“自由”。

對此,意見明確了各級政府及其部門制定行政裁量權基準的職責權限。意見規定:

制定行政裁量權基準要根據管理需要,科學分析影響行政執法行為的裁量因素,充分考量行政裁量權基準的實施效果。

要將行政裁量權基準內容嵌入行政執法信息系統,為行政執法人員提供精準指引,有效規范行政裁量權行使。將行政裁量權基準制定和管理工作納入法治政府建設考評指標體系和法治政府建設督察內容等。

中國政法大學法學院教授、行政法研究所所長成協中認為,意見最大的亮點在于將行政裁量權基準的制定作為一項法定職責予以明確,并設定了相應的監督機制。這就從頂層設計層面限制了自由裁量權的“發揮”。

此外,意見還明確提出行政機關在適用“行政裁量權基準可能出現明顯不當、顯失公平”或“行政裁量權基準適用的客觀情況發生變化的”,可以調整適用裁量基準。

在成協中看來,這賦予了執法機關和人員根據個案的實際情況公平合理適用裁量基準的義務與職責,可以有效防止機械、隨意地適用裁量基準、影響個案實現正義的問題。

從全國層面統一規范行政裁量權基準制定和管理,能夠有效壓縮行政裁量權的自由空間、任性空間,減弱行政裁量的主觀性,增強行政裁量的客觀性,其最終目的是把行政裁量權徹底關進“法治籠子”。

把權力關進籠子里,從來不是一句空話。不僅要把大老虎們的權力關進籠子里,更要把基層執法機關的權力關進籠子里,畢竟,當行政自由裁量權過于自由了,老百姓就沒那么自由了。

總之,為人民服務,別拿人民致富,切記。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號