一個17歲還未成年的女孩便外出工作,剛開始月工資僅1400元,可她還是存下了1200元。為了買房,她下班后還要再打一份工,終于她攢下了24萬去買房,卻還是因為沒錢裝修,只能被迫住進毛坯房。

為了掙錢裝修,如今每天下班后她和男朋友仍繼續送著外賣,生活雖然很苦,可他們有夢想,總會有苦盡甘來的一天。

聽起來是一個多么勵志而又正能量的故事,然而我卻怎么也高興不起來,不是不為女孩和她的男朋友終于買到房感到不高興,而是為一個本該在上學年紀就出門打工,每月僅留200元生活費,為了買一個水泥磚房,拼死拼活打多份工的花季少女而感到悲哀。

在她人生最好的年華,她把一切都奉獻給了打工,奉獻給了房子(以及銀行),她的生活除此之外別無其他。我不知道她這么多年過得怎么樣,是否開心快樂,但我知道她一定過得相當艱難。

當一個年輕的生命需要背上幾十年的房貸,犧牲生活質量,才能勉強住進一個毛坯房。不禁讓人想問,人生的意義是什么?

這樣的人生,這樣的社會環境,難道不有點可悲嗎?

女孩的樂觀向上雖然很打動人,但我仍然認為作為媒體,不應該把底層勞動者的苦難當做正能量,進而大肆美化宣傳。

這會讓人誤以為,宣傳是傾向于年輕人向這位女孩學習,在996/007之余再多打幾份工,爭取早日買到開發商賣不出去的高價房子,好讓房地產行業“起死回生”。

無疑是增加了年輕人猝死的幾率,把勞動者壓得喘不過氣來,卻讓資本.家笑開了花。

我們的媒體一邊憂慮著人口、出生率,一邊宣揚著一種畸形奮斗、過勞奮斗,到底是希望多一些年輕勞動力,還是希望未來的勞動力市場成為老年人的主場?

圖片來源:中國老年人才網

即便是割韭.菜,不也得可持續性收割嗎?連根挖了,哪兒還會有下一代?

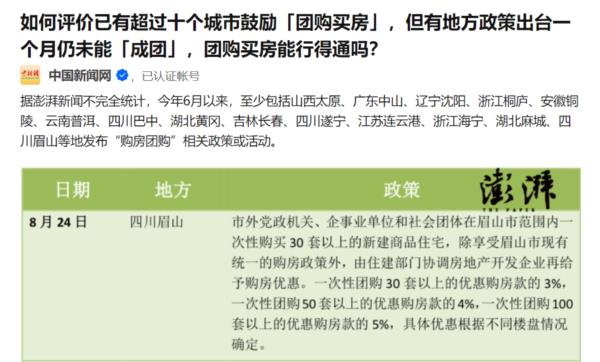

近期以來,筆者已經寫了諸多有關房地產行業的文章,層出不窮的相關政策還在被推至臺前,比如多地鼓勵團購買房,再比如常州市二手房全面取消限售(以此鼓勵買新房?還是幫炒房客套現?)……

然而,這些政策究竟能起到多大作用?至少從目前來看,然并卵。畢竟,在大家都沒錢的大背景下,再多的刺激也成了徒勞。

從今天的社會環境來看,勞動者面臨著諸多層面的困境,新三座大山——教育、醫療、住房就占了大頭,再加上婚戀、工作、疫.情等原因,年輕人已經變得無比焦慮,乃至陷入抑郁。

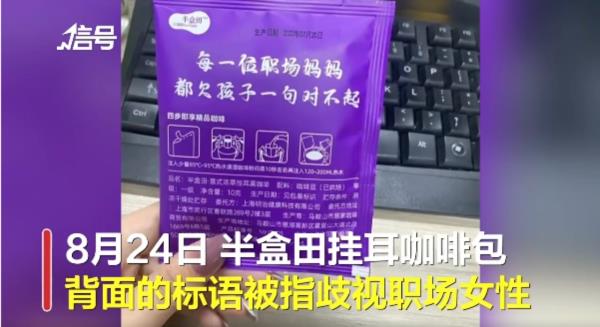

艱難找到一份月薪1600洗碗工工作的寶媽引發全職媽媽們的共鳴;咖啡包上寫標語“每一個職場媽媽都欠孩子一句對不起”的宣傳更加重了職場女性的生育焦慮;磚家又建議年輕人提早規劃養老投資,要從第一筆工資開始就有養老的意識。

現在的年輕人一切都要靠自己,美其名曰“奮斗光榮”,可他們付出這么多到底得到了什么呢?什么都沒有。

一個個熱搜的背后,是一次次極具意味的諷刺。

當代年輕人,活得太累!

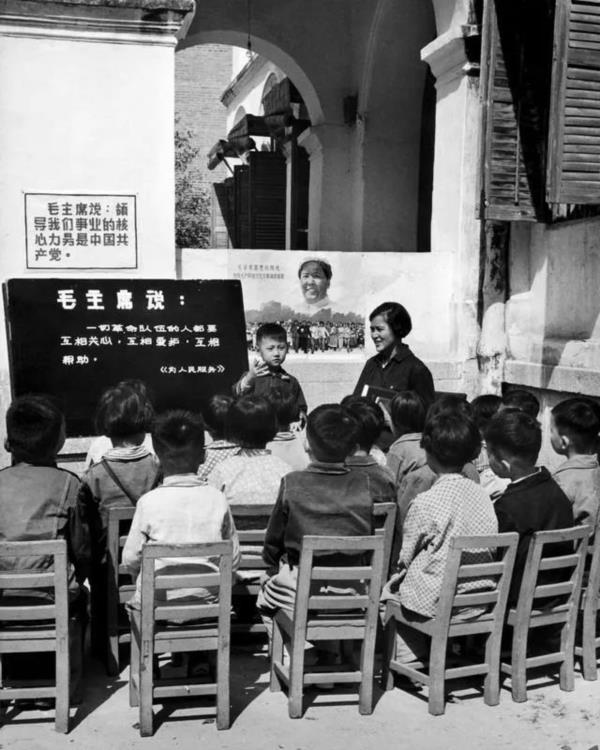

每每我都會想起那個分房、分工作、看病免費、孩子有企業免費幼托班照顧的年代。如果讓現在的年輕人選擇,不知道他們會不會愿意呢?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號