對于一個大學生來說,最痛苦的事情是什么?

恐怕不是掛科,也不是延期畢業,而是暑假還沒有過完,突然發現自己的專業沒了,自己成了本專業的絕版人才,而且再也不會有新的學弟學妹了。

對于那些已經畢業的人,自己的專業已經不存在了這件事,要怎么跟別人解釋,同樣讓人頭大。

而且,正在上學或者畢業之后突然發現自己專業沒了,算不上一件小概率事件。恰恰相反,這種情況的可能性越來越大,說不定哪一天你突然發現,自己的專業也沒了。

1

前一陣子,公共事業管理成了網絡上討論最熱烈的專業,不是因為報考它的人數最多,而是因為它是這幾年被取消最多的專業。

在過去的5年里,一共有83所大學取消了公共事業管理專業,而且取消的速度不斷加快,在2017和2018年,都只有9所學校取消了公共事業管理,2019年這個數字變成了13,到了2021年,一年時間里有31所學校取消了公共事業管理。

單以北京為例,在2021年撤銷專業名單里涉及到“公共事業管理”的高校比例占到近三成。

跟現在的蕭條景象不一樣,公共事業管理在設立之初,可是相當受追捧的。

1998年,《普通高等學校本科專業目錄》正式收錄公共事業管理專業,這個聽起來非常時髦的專業立馬成了隨后幾年的熱門。僅僅是從2000年到2001年的一年時間,開設院校就從57所增加到132所。

2012和2013年,盡管在教育部公布的就業率較低的專業名單中,公共事業管理已經榜上有名,但絲毫沒有阻擋各個大學和報考學生的熱情。2000年到2017年,開辦公共事業管理的院校數量,幾乎增長了10倍。

很多公共事業管理的畢業生在畢業找工作的時候,都會被問到一個問題:“你們這個專業到底學什么?”

到底學什么,恐怕很多人自己也說不清楚。

有些學校在培養目標和要求里是這么寫的:

掌握現代管理理論及其新的進展、公共事業管理及相關學科的理論知識和發展動向;了解我國經濟建設和社會發展的新形勢及對公共事業發展的新要求;具有運用現代管理理論、技術與方法進行公共事業管理的一定能力;培養能夠在公共事業管理部門、公共事業單位,包括文教、衛生、體育、環保、社會保險、高等院校和科研機構等單位從事實際管理、教學和科研工作的高級專門人才。

至于主要的課程,更是五花八門:

政治學、現代管理學、公共事業管理、行政管理學、社會學、西方經濟學、人力資源管理、現代領導科學、法學基礎、行政法學、經濟法學、公共經濟學、公共政策、公共關系學、社會保障、中外政治制度、社會調查與社會統計、計算機基礎、專業外語……

當熱潮過去,越來越多的學校取消公共事業管理時,本專業的學生也越來越困惑與迷茫。面對學生的疑問,有專業課老師是這樣說的:“主要是這個專業大而全,空泛,特色不鮮明,主干課程核心競爭力不強……最后培養出來的學生,缺乏獨特的專業技能,也缺乏明確的就業方向,連去哪個單位實習專業對口這樣的問題都很難回答。”

這個專業的就業方向確實不明確,根據招聘網站的數據,對公共事業管理專業的職位需求,2019年比2018年下降了31%,2020年比2019年又下降了37%。

所以面對招聘人員的時候,畢業生不知道怎么回答也在情理之中,有人在逼問下解釋說,自己這個專業“最主要的是培養公務人員”。

當然,學習其他專業的人,恐怕也來不及嘲笑公共事業管理,畢竟面臨被取消命運的,還有一大批其他專業。

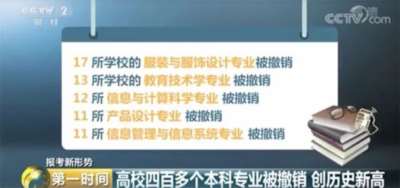

2022年2月22日,《教育部關于公布2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》發布,全國一共裁撤了804個本科專業點,創造了近些年的最高紀錄。

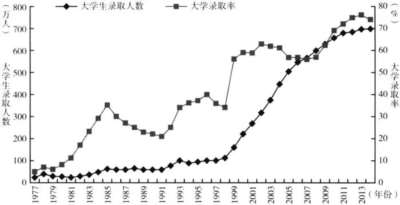

從全國范圍來看,專業裁撤也是在加速的。在2014年以前,每年裁撤的專業基本都在100個以下,而在2015年,裁撤專業達到了118個,之后這個數字開始迅速增長。

2016年全國裁撤專業149個,2017年是241個,2018年這個數字暴漲到416個,2019年回落到367個、2020年又增加到518個,然后就是去年的804個了。

從2016年到2021年,一共有2495個本科專業點被撤銷。

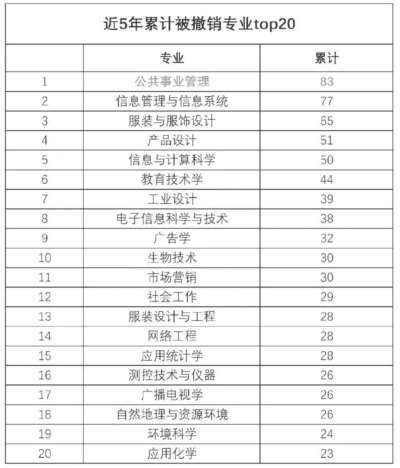

除了公共事業管理,被撤銷最多的專業還包括服裝與服飾設計、信息管理與信息系統、產品設計、信息與計算科學、電子信息科學與技術、教育技術學、工業設計、生物技術、服裝設計與工程、應用統計學專業。

裁撤還是保留,最重要的一個指標就是就業率。

根據教育部的規定,高校本科專業設置和調整,實行備案或審批制度,每年集中進行一次。在2011年,教育部曾提出,將探索建立高校畢業生就業和重點產業人才供需年度報告制度,健全專業動態調整和預警、退出機制,對就業率連續兩年低于60%的專業,調減招生計劃直至停招。

前幾天,安徽印發的《深化高校學科專業結構改革服務產業創新發展實施方案(2022—2025年)》提出,要控制社會需求不足、就業去向落實率低的學科專業招生規模,連續3年就業去向落實率低于60%的專業暫停招生。

通知表示,要“完善學科專業‘預警清單’制度,健全學科專業退出機制,對需求不大、水平不高、效益不好、競爭力不強的學科專業實行限招、隔年招生、停招等措施”。

至于3年時間究竟能否決定一個專業的生死,沒有人能說得準。

除了安徽,其他省份也有各自的規定。

2022年5月,江西省教育廳印發《普通高等學校本科專業結構優化調整指導辦法(試行)》,提到對畢業去向落實率低于50%的專業點,給予黃牌提示,相應扣減高校招生計劃;對連續兩年畢業去向落實率低于50%的專業點,給予紅牌警示,責令其停止招生。

也有省份并沒有給出具體的生死線,比如福建,提出要督促高校調整撤銷偏離辦學方向、辦學水平低下、畢業去向落實率低的學科專業。

可以看出來,關于專業裁撤的規定相當的混亂,各個學校和省份各不相同,而用就業率來衡量的做法也面臨很多爭議。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示:“法學、金融學專業,從整體上看,已屬于供大于求的‘冷門’專業,可是,具體到高校辦學,在部分綜合性院校與法學類院校、財經類院校,法學、金融學還是優勢專業,畢業生就業前景不錯。”

比如說中國政法大學的公共事業管理專業,錄取位次還排在了行政管理、國際商務、工商管理等熱門專業前面。中國海洋大學、山東青年政治學院所開設的公共事業管理專業,在2021年被評為省級一流本科專業建設點。

當然,混亂不是沒有原因的,因為很多專業從一開始就是在混亂中誕生的。

2

公共事業管理專業在1998年設立,并不是一個巧合。這一年,中國教育正面臨天翻地覆的變化。

1998年11月,經濟學家湯敏以個人名義向政府提交了一份建議書,標題是《關于啟動中國經濟有效途徑——擴大招生量一倍》。在建議書里,湯敏建議有關部門考慮在三至四年內使高校(含成人教育等)的招生量擴大一倍,即從每年兩百萬人增加到四百萬人。

按照湯敏的看法,他之所以建議大學擴招,一共有5點理由:

大學擴招可以每年增加一千億元左右的消費需求。

大學擴招可以部分緩解就業壓力。

通過挖潛與增加投資,我國現有的大學有能力承擔招生量增加一倍的任務。

配合助學貸款系統,大部分群眾愿意也能夠承擔全額學費。

擴大高校招生對提高民族素質,加強我國在知識經濟時代的競爭力必將產生深遠的影響。

湯敏的建議最終被采納,中央政府很快制定了以“拉動內需、刺激消費、促進經濟增長、緩解就業壓力”為目標的擴招計劃。

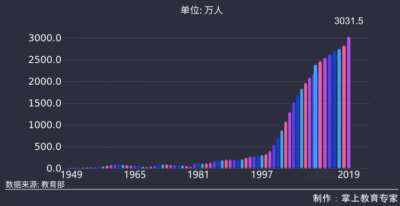

1999年年初,原計劃調整招生規模比1998年增加21%,但是在擴招政策正式出臺后,當年中國普通高校招生人數增加51.32萬人,招生總數達159.68萬人,增幅達到了47.4%。

到2003年,中國普通高校本專科生在校人數超過了1000萬。而在2021年,這個數字是3496.13萬。

與之相對的,中國的大學和教師數量也在迅速增加。

1978年全國只有598所普通高校,到了2022年增加到了2759所。1978年的時候,中國普通高校只有20.6萬老師,到了2017年,增加到了163.32萬人。

面對突然洶涌而來的大學新生,專業數量的大規模擴張幾乎是一個必然的結果。

各高校自1999年至2016年期間新增專業數量龐大,某“雙一流”建設高校專業數量較1998年專業數量翻一番多, 而一些地方性院校專業數量則是1998 年專業數量的2~3 倍。這期間僅有少部分專業停止招生,很少撤銷專業。

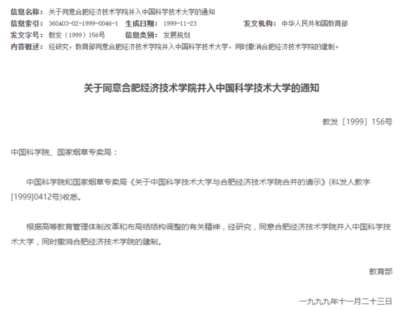

伴隨著大學擴招,當時全國還掀起了一股院校合并的浪潮。

1998年9月15日,浙江大學與杭州大學、浙江農業大學、浙江醫科大學合并,組建成學科設置、辦學規模在全國名列前茅的新浙大。此后,院校合并的風潮開始吹遍全國,到處都在建設大而全的綜合性大學。

據不完全統計,1990至2006年,我國共發生了431次高校合并,涉及院校1082 所,大部分的高校都發生了合并事件。39所985高校里面,只有中國人民大學、北京師范大學、北京理工大學、中央民族大學、北京航空航天大學等13所高校沒有合并過。

在這波合并以及建設綜合性大學的浪潮中,很多大學的專業數量發生了爆炸式增長。舉例來說,某師范院校在1998年至2012年間新增了學前教育、小學教育、食品質量與安全、糧食工程、舞蹈、中國戲曲、編導、國際金融與貿易、金融學、法律、網絡安全、計算機等一系列專業,師范類專業只占了不到四分之一。

這一時期,學校對專業設置的自主權也在擴大。

1998年《高等教育法》明確規定:“高校自批準設立之日起取得法人資格"、依法自主核定辦學規模、設置和調整專業等。自此,高校獲得辦學主體地位,不再只是政府的附屬機構。2001年,教育部又下發了《關于普通高校本科專業結構調整的若干原則意見》,明確提出專業設置和調整屬于高校辦學自主權范圍。

在一些地方高校,申報新專業成為自上而下的任務。有些新專業甚至只有1名專業教師,“申報時候,很多不具備條件的專業都是借用了其他專業的師資和設備申報的,當時并不是有了辦專業的實力,而是為了學校的發展”。有些高校只因為某評書演員的女兒退役后,去了該校,就辦了個藝術系。

這些匆忙上馬的專業質量究竟如何,自然不用多想。

而在很長一段時間內,對于新設置專業的考核并不嚴格,“專業評估幾乎沒有不合格的,只要評估,只要認真對待,材料充足,材料是靠寫出來的,而不是靠已有的材料的整理和總結”。

可以說,如果不加限制,眾多大學天然就具有盲目擴張專業的混亂傾向。

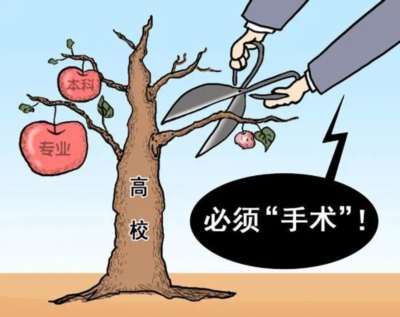

改革開放后,中國一共進行了四次大規模的學科目錄和專業設置調整工作,幾乎每次都對專業數量進行了削減和規范。

第一次修訂目錄于1987年頒布實施,專業總數由1300多種減少到671種。第二次修訂目錄于1993年正式頒布實施,專業總數為504種。第三次修訂目錄于1998年頒布實施,專業總數由504種調減到249種。第四次修訂目錄于2012年頒布實施,新目錄的學科門類由原來的11個增至12個,新增藝術學門類,專業由原來的635種調減至506種。

中國大學的專業數量,就像肆意生長的藤曼,每隔一段時間都需要修剪一次。

除了擴大專業數量相當隨意之外,很多時候大學裁撤專業也相當隨意。當發現自己盲目開設的專業不能帶來預想的收益,而自己又需要投入大量成本的時候,不少大學會毫不猶豫砍掉這些“不劃算”的專業。

甚至某些專業就算就業率沒有那么難看,也難逃被裁撤的命運。

一些211、985名校,對無法排到全國前幾名的學科,會進行“戰略調整”,有的學科被裁撤取消,有的學位點停止招生。至于為什么學校為了提高學科排名寧愿裁撤弱勢專業,“是因為評估結果和未來的資源分配有著密切的關系”,取得好的排名意味著“數億元乃至近十億元的學科建設費用”。

只不過,無論專業設立或者取消的原因是什么,付出代價最大的永遠是學生。因此,在報考的時候追逐熱門專業,成了一項風險極高的活動。

3

中國有句老話叫“男怕入錯行,女怕嫁錯郎”。在現代社會里,這句話的后半句依然有道理,只不過前半句的范圍恐怕不再局限在男性,畢竟女性同樣需要追求事業。

于是在很多考生和家長眼里,報考一個有前途的專業,重要程度簡直僅次于高考成績。于是近些年,高考志愿填報也成了一個蓬勃發展的產業。

根據統計,截至今年6月,我國現存高考志愿相關企業2791家,絕大多數相關企業都成立于5年內。2021年高考志愿相關企業全年新增788家,同比增長了45.93%。數據顯示,2016年至2022年,高考志愿填報付費市場增長5.8倍。

你既可以花幾百塊錢,讓智能系統幫你自動匹配合適的院校和專業,也可以花幾萬塊錢購買“一對一VIP指導”,讓專人對你進行“職業生涯規劃”。

阿里、百度、網易等互聯網大廠也盯上了這片迅速擴張的市場,紛紛推出了各自的高考相關產品。

當然,很多時候考生和家長花大錢請到的“高考志愿規劃師”,很可能只培訓了幾天就上崗了,“簡單指導了一下流程也上崗了,他們不管學生的終身大事,就想著把錢先賺了”。

不過,在社會環境迅速變化的當代中國追求熱門專業,結果很可能如同《三體》中章北海說的那句話:“沒關系的,都一樣。”

一個最典型的例子就是土木和建筑專業。

有網友回憶說,自己2002年入學的時候,全國只有40多個學校有建筑專業,到2007年就增加到了100多個,簡直是當時的大熱專業。

當時建筑專業的錄取分數在很多名牌學校都排在前列,土木工程也是很多學校的王牌專業。在房地產和基建大規模擴張的那幾年,土木和建筑的畢業生確實趕上了風口,進入各種設計院、房企以及施工單位,無論是待遇還是升職前景都很不錯。

但是隨著房地產和基礎設施建設的放緩,很多在建筑和土木最火熱時入學的考生,畢業之后卻突然發現,行業的風向變成了“提桶跑路”。

土木和建筑不是第一個經歷這種大起大落的專業。

改革開放后,外貿和國際類相關的專業簡直可以說紅得發紫,“當時但凡和‘國際’二字沾邊的專業都吸引了無數考生報考,國際經濟、國際貿易、國際金融等等,考生們夢想著通過專業的學習后能夠和外國人做生意,從外國人的包里掏鈔票”。

對外經貿大學的錄取分數線直追清華北大,甚至一年招收到16個高考狀元,很多學生進入與涉外經濟有關的領域,到國有大型經貿企業,到外資銀行從事貨幣結算或大的跨國公司。

和外貿、國際類專業一樣,外語類專業也吸引了大量考生。

在2008年奧運會之后,伴隨著國際金融危機的爆發以及外企的收縮,這些專業也逐漸風光不同往日。

大學短短的幾年時間,已經足夠讓一個熱門專業變成冷門專業,甚至面臨被裁撤的命運。

當然,除了熱門專業變冷,還有一些“天坑”專業也會熬出頭。

比如說曾經被很多人嫌棄的“生化環材”,新生們經常被學長學姐教導早點轉行到計算機,或者考公務員。

但是隨著近些年,我國新能源汽車、光伏、半導體以及制藥等行業的發展,這些行業的逐漸得到了更多重視,雖然不至于立刻變得炙手可熱,至少看到了爬出“天坑”的曙光。

如果只看高考當年的熱度和就業形勢,幾乎不可能選擇到合適的專業。

而大學專業的隨意增刪,更加劇了這種不確定性。

2018年,中國青年報社社會調查中心開展了一項調查,其中49.6%的受訪者覺得高校增減本科專業存在過于隨意的問題。

除此之外,其他問題還包括:

盲目跟風“熱門專業”,低水平重復設置(57.7%);經濟利益掛帥,過分追逐市場(53.0%);貪大求全,特色、優勢不明顯(49.7%);設置過程“重申報輕建設,重名稱輕內涵”(36.2%);缺乏前瞻性(22.0%);僅因為某個專業招不到學生、就業率不好就撤銷專業(19.9%)……

對于學校來說,也許在做決定時應該聽一下學生們的意見,畢竟學生才是最直接的當事人,而不是一哄而上開設熱門專業,然后又簡單粗暴裁撤掉這些專業。

不過,通過選擇熱門專業一次性解決幾十年的人生問題,這樣的想法也許從一開始就不切實際,只有極少數幸運兒,能夠將個人選擇和時代變遷完美結合的。

而在波濤洶涌、變化莫測的大海上,想要不被海浪吞沒,最現實的方法不是試圖尋找一個永不沉沒的立足點,而是保持不斷的拍打。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號