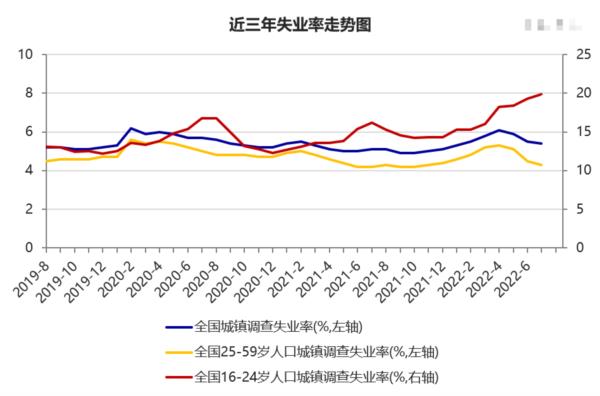

15號有場發布會公布7月國民經濟運行情況,說到失業率這塊數據是:7月全國城鎮調查失業率為5.4%,16-24歲人口調查失業率為19.9%。

尤其16-24歲這1組數據從今年3月開始是16%、18.2%、18.4%、19.3%,輪到7月是19.9%,是近36個月最高。

不嚴謹說現在差不多每10人中就有1人失業,眾所周知這數據不算靈活就業,更不算農民。

同時這數據看單月指標意義不大,

從結構和規律上來分析更有意義。

從統計結構看,16-24歲差不多是剛畢業學生,這數據最方便統計,因為25-59歲統計失業這水分可太大了,比如無法統計、遺漏,不標準,所以16-24歲人口就業最能反應實際情況。

可這項數據正在創歷史新高。

從規律上看,16-24歲這個階段失業率一般是上半年上升,6月份左右快速上升,再到下半年慢慢回落。

意思是畢業生一般上半年會出來找工作,6月畢業前后找不到工作的有很多,但到3-4季度就慢慢下滑,慢慢大都會找到。

但今年7月份這波失業率遠甚于20跟21年,若呆板按經驗來看,到3-4季度或至少從8月開始這數據就該降下來。

若到8月還不降,那這就棘手了,若是繼續創歷史新高,那要趕緊、快速解決了。

從實際體感上,

我也發現今年靈活的比較多。

我最近打車就發現年輕司機還有女司機都變多了,路況不熟但態度很客氣,我大概秒懂這又是1位靈活的工友。

我同事也是,現在他找工作只用半小時就投完了跟他對口的工作,可這些崗位1周都不帶更新的。

現狀是有點頭皮發麻,還有人竟如此獻計,都把勞資氣笑了:

1.不是人太多,是飯碗太少

現在就業形勢差,有些人一說裁員失業就脫口而出:沒辦法,中國人太多了,你不干有的是人干!

為什么會這么想呢?老說中國人太多了,怎么沒想過是企業太少了?我們怎么能把僧多粥少說得這么自然?

我再說1個數據也還是7月新鮮出爐的;7月M2達到了12%,這是自2016年以來放水放得最大的1個月,屬于非常典型的逆周期調節。

這個M2是啥?我多嘴說2句。舉個例子:現在我們M2差不多是10年的3倍,換句話說,你今天1W塊錢工資相當于10年前3333塊錢;即:你的錢變毛了變稀了,沒那么扎實了。

假設你家房子房價是10年前3倍,那說明你家房價根本沒變。如果你家房價或收入沒有超過10年前3倍,那我說句不中聽的,你所謂的家庭資產已經縮水了。

咱繼續往下說重點。

7月新增人民幣貸款是6790億,今年6月是26063億,同比少了4042億,其中企業的短期、中長期貸款全部下滑。

這個企業貸款我要再多說2句。如上所言,咱們企業老板貸款多分短期跟長期貸款,還有個是票據融資一共3項。

一般來說短期貸款沒什么,主要看長期貸款,這個最能說明企業自身經營情況。

假設企業中長期貸款增加,那說明企業在搞擴大再生產,他有擴張意愿,其內涵意義是表明企業對未來非常樂觀,反之亦然...

你看今年7月企業中長期貸款增加3459億元,同比反而減少了1478億元,這波要不是票據融資這1項頂著,企業貸款這塊怕是已經負增長了。

所以你看企業都不再生產了,

它怎么可能不裁員呢?

2.癥結在何處?

但除了企業貸款下降進而裁員縮編,還有個數據非常亮眼:7月份住戶中長期貸款(一般指房貸)僅增加1486億,而6月份住戶中長期貸款增加1.56萬億元。

就是說:7月房貸直接環比暴跌7成。

更刺激的是:深圳7月2手房成交量只有2000套,比2008年還慘。前50強的地產商,至今已暴雷了38個。

說句不好聽的,別說買房子就連蓋房子的都快躺平了。

所以以上情況用幾句話總結下就是:老百姓不想消費更不想買房,老板也不想生產投資,企業縮編,打工人找不到工作。

現在企業有錢了先還債,沒債的先存錢,大額資金全放在票據融資,當壓箱底保命用。

上面水龍頭打開了,但大家就是不投資不消費,這就是目前現狀。

基于現狀無數人進而有1個疑問:錢怎么這么難掙?工作怎么這么難找?

根源在哪里?說來說去愚認為還是土地,還是債務,具體說就是土地CZ。

教員時代土地是集體公有,掛靠在生產隊下面。到了80年代,土地性質隨著生產隊+農業集體化逐步解體,慢慢土地就不再種莊稼,開始“種企業”了。

那會有個詞叫“異軍突起”,就是說開始把地承包給一些鄉鎮企業,讓企業賺錢交稅,大概就這么個邏輯,這套模式也被稱為“以地興企”。

當時鄉鎮企業還是以“吸納就業”為主,所以大伙倒也沒說啥。

到90年代開始很看重GDP,包括其他一些重要調整后(比如分稅制),地方上發現“以地興企”太慢了,于是乎企業也不要辦了,直接蓋房子,房子一蓋發現錢太好賺了;地方買地,開發商做中間人,銀行躺贏,簡直太輕松了。

此模式也被稱作叫“以地生財”,

這種土地CZ自此一發不可收拾。

3.是人他就會有想法,會有變化

要這么玩必然不可持續,因為太過于依賴土地,土地變現歸根結底還得靠人;總歸要年輕人來接盤,但是人他就有想法,而且想法是會變的。

當他們發現自己工作一輩子,或掏空3個6個錢包,或奮斗盡頭不抵房價零頭時,他們一定會換種生活方式。

可一旦他們躺平,土地CZ的底層邏輯就崩了,沒人愿透支30年收入來接盤了,那什么結果?地方上沒錢,沒錢咋辦?你看:

你瞧排名前5的城市罰沒收入直接超過100%,完全覆蓋。你再看之前17-21年,全國主要城市土地依賴度:

在過去5年,上圖中有13個城市土地財政依賴度超過100%,前2名的杭州、佛山都超過140%。

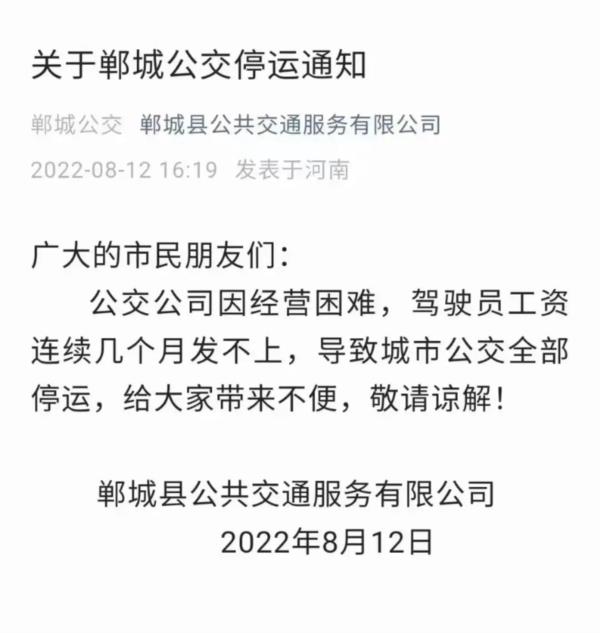

而那些無地可用的地方連工資都發不出了,比如:

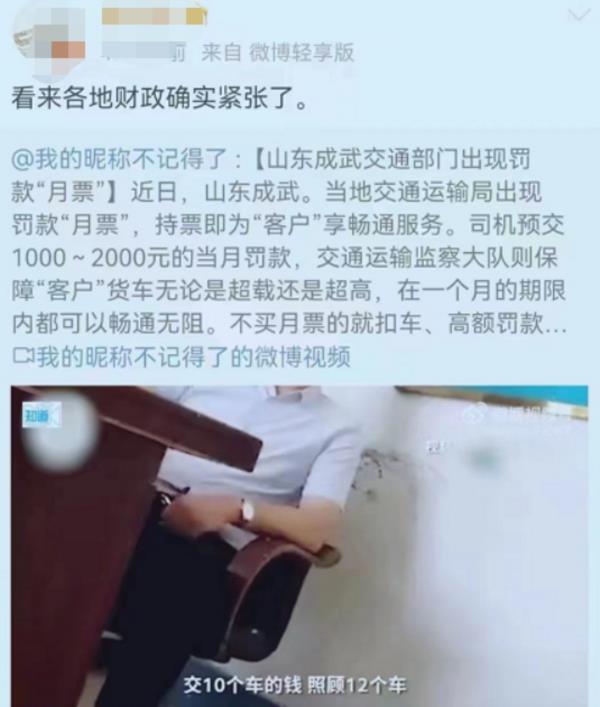

還有罰款“月票”也出來了:

就反正...都挺難的。

4.哪怕“開歷史倒車”都行

針對現狀現在要做什么?趕緊“戒D”啊!哪怕開歷史倒車,再次以地興企也好啊!

如果不喜歡讓土地種莊稼,沒關系,那咱先去種企業,把更多的土地拿去扶持企業,讓更多的人哪怕還是沒房子住,最起碼先都有飯碗也行,咱先把就業這塊給糊弄好再說嘛!

說句脫離群眾的話,沒住的就沒住的,沒住的大不了睡天橋住橋洞,這沒吃的可不行啊!

就算不種企業,咱們去種學校也好啊。

就像最近比較火的西歐荷蘭的籠子湖,就因為造了學校而被批評,當然我很贊同。

可若不讓建學校,那咱要么順道把各地的高爾夫球場都給拆了,既然要保護耕地那咱就要保護的徹底,你說對吧?

話說遠了,咱繼續說就業。在下之前還尋思著用傳統的什么“結構性/周期性/摩擦性失業”嘗試解讀現在,但發現根本解釋不通,為什么?

因為過去有些階段經濟增長根本就是排斥就業,純粹以利潤為主導,到后面只有人,沒有產業結合。

需知人跟產業配套那才叫人才,

只有人但沒產業那只能叫耗材。

現如今工作難找,你可以說產業升級失敗,可以說出海失敗,也可以說國內公司搞腐朽996,對了還有疫情這么個框,但我還是固執地認為,問題癥結在于地。

內因才是根本。

都在說經濟經濟,什么是經濟?經濟不是指錢,是錢的流動,但現在錢流動不起來,那請問錢都卡在了哪?

今天的教訓已充分證明:把土地拿去種莊稼、辦企業辦工廠、建學校建醫院,它都比蓋房子強,況且現在房子已經完全夠住了...

但我對我們未來還是很有信心的,我相信只要我們上下一心,我們一定會逢兇化吉,化危為機。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號