日前,一條廈門“魚蝦也要做核酸”的消息引發(fā)爭議。目前,中國疾控中心的專家們對此保持沉默,網(wǎng)友們更是充滿疑惑。這是誰想出來的主意?

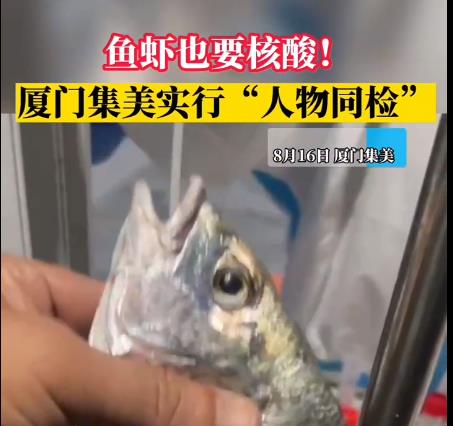

近期,福建廈門海域正式開漁,集美區(qū)漁民作業(yè)期間,每天要做1次核酸。漁民上岸時要實行“人物同檢”,漁民和漁獲都得做核酸。于是就有了神奇的一幕:漁民們上岸后,自己做完核酸采集,立即返回船上,抓來鮮魚,掰開魚嘴,讓大白抽檢……。

對此,有網(wǎng)友感嘆:這行為,迷惑程度爆表。更有網(wǎng)友調(diào)侃:魚不是用鰓呼吸嗎?捅嗓子有啥用?

雖然“魚蝦核酸”很雷人,但是廈門并非孤例。近期疫情嚴重的海南,就有如出一轍的事兒發(fā)生。這不,相關(guān)事跡還登上了《海南日報》,儋州組織醫(yī)護人員登上漁船進行核酸檢測,大標題:《給魚測核酸 一點不含糊》。

此事已經(jīng)引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論,可是中國疾控中心的專家們,目前還都保持沉默,沒人出來對此發(fā)聲。

廈門魚蟹被扒開嘴做核酸,是“科學”還是“濫用資源”?

其實,早在一個多月前的7月12日,國家衛(wèi)健委網(wǎng)站就曾經(jīng)發(fā)布了一則重磅公告:《關(guān)于進一步優(yōu)化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知》。其中提到的一則研究結(jié)論至關(guān)重要:常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時間短,1天內(nèi)全部失活。

有網(wǎng)友推測,上述的檢測或許和海南最近的疫情有關(guān)。海南最近這一波比較嚴重的疫情, 從目前的溯源和測序結(jié)果來看,并不是國內(nèi)疫情地區(qū)輸入,而是境外輸入。根據(jù)此前發(fā)布會信息,疫情的源頭推測為當?shù)貪O民與境外漁民在海上交易時被感染,據(jù)測序基因型推測,此次疫情源頭可能是越南。海南漁民與境外漁民交易后回到崖州中心漁港,而漁港往三亞大量供貨導致疫情擴散到三亞的游客群體,進而造成迅速傳播。

國家衛(wèi)健委的公告,常溫下一天內(nèi)病毒就能失活,物傳人的幾率極小。那么檢測魚蝦的核酸有什么意義呢?即使帶了病毒,放一放自然失活就好了。再說魚本身沒有肺,靠鰓呼吸,不會感染。

如果目的是測環(huán)境樣本,就如科普博主@蘸鹽所說的,那也應(yīng)該是擦拭魚蝦表面取樣,給魚捅嗓子做核酸又是為啥?退一步講,即便捅嗓子采樣也OK,那萬一真的測出陽性來,怎么辦?魚蝦怎么處理?漁民怎么處理?有何進一步的措施?

這些疑問還是有必要請相關(guān)部門或者疾控中心的專家們給個明確的說法,以解除民眾對此事件的疑惑。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號