日本亞文化入侵,正在造成堪比“毒教材”的惡劣影響。

7月末的一天,一個自稱“依奈”的18歲香港女孩,打開了B站的直播功能。

在直播間眾人的圍觀中,她來到十幾層樓的樓頂,用椅子和書本墊著爬上護欄,翻身一躍而下。

警方很快趕到,確認了她的死亡。在現場搜查到的一封遺書中,人們找到了她選擇自殺的原因。

原來在此之前,她已經被一個叫做“廁妹”的亞文化群體,在微博和QQ群、B站等平臺謾罵、侮辱了數月之久。

在她直播自殺時,這些網暴她的人,平均年齡不到16歲的“廁妹”們,仍在匿名群組中,叫囂著“好似(“死”的諧音)好似喵”,“開香檳嘍”。

帶頭網暴她的人不停說著“憑什么她說死就死”、“怎么還不死”、“去死去死去死”。

這群人為什么網暴伊奈?

起因是一款日本手機游戲《康帕斯:戰斗天賦解析系統》。

2020年,這款游戲在國內的服務器推出一項比賽活動,在比賽中獲得全區排名前十的用戶,可以獲得金色頭像。

依奈是這款游戲的忠實粉絲。她在活動中,將自己的游戲昵稱改為“得不到金頭就自殺”。

然而,在一番努力后得到了十三名的成績,伊奈沒有進入前十,也就沒有得到金色頭像。

但誰也不會把這個開玩笑的昵稱當真,除了網暴她的“廁妹”。

在活動結束后,一個微博網名為“清純片目電子女仆”的15歲女孩,將依奈當初發在QQ空間的相關記錄,投稿至微博賬號“康帕斯隔空喊話bot”,要求依奈“說到做到”,并在一段時間內,向該賬號投稿了大量辱罵伊奈的內容。

為什么賬號“康帕斯隔空喊話bot”會對網暴他人的內容照單全收,并發布出來?

首先需要搞懂bot這個概念,這個詞截取自英文robot,即“機器人”,意為自動發布,號主雖然是真人,但并不對內容進行篩選,只做搬運或發布粉絲投稿。

這種形式起源于推特,后來傳入國內,在微博等平臺流行起來。

而“隔空喊話bot”,則是在某個游戲或動漫作品的粉絲群體中,“圈內人”通過匿名形式對話的賬號。由于其匿名性和不審稿的特性,這些賬號變成了發泄不滿、攻擊他人的渠道。

一些網友將其斥為“廁所”,意思是經常通過這種賬號侮辱他人的行為是在“上廁所”。

據觀察,在這些賬號上投稿的人,大多為14、15歲尚處于青春期的小女孩。對于網友的斥責,她們則欣然接受,自稱“廁妹”。

她們樂此不疲的在這些賬號上表達對其他人的看法,大多時候是厭惡。社會名人、知名游戲玩家、動漫和游戲里的虛擬角色、甚至是同處于一個小圈子里的同好,都有可能招致“看不慣”,遭到情緒的傾瀉。

帶頭網暴伊奈的“清純片目電子女仆”后來承認,自己就是一直在匿名投稿辱罵伊奈的人。

在她的另一個賬號“重生之我是公公”中,她則宣稱,網暴伊奈是因為“仇富”以及“憑什么她有這么多粉絲”而心生嫉妒。

有網友指出,“廁妹”只是一個蔑稱,這些人更多時候的自我認同是“慘圈女”。

根據網友的說法,“慘圈女”的意思是,“她們自認為很慘,并且認為‘慘’也能形成一個圈子”。

“慘圈女”多為15歲左右的女孩,自稱有心理疾病,于是她們把健康的普通人成為“健(賤)人”,以示嘲諷。

為了表現自己的確有心理疾病,她們會背著父母嗑藥。并把英文中的overdose(意為用藥過量)簡寫為od,當作嗑藥來使用,例如:“我今天好想od”。

嗑藥,毒品嗎?14歲的小女孩怎么可能接觸到毒品?其實,她們只是偷吃家里的感冒藥、止痛藥。

她們真的很慘嗎?其實,只是“爸爸媽媽給的零花錢不夠花”,所以“很慘”。

看到這,有人就明白過來,這不就是曾經80后的“哈韓哈日”,90后的“殺馬特葬愛家族”嘛。

與80后、90后模仿國外亞文化群體類似的是,00后的“慘圈女”也是對日本“地雷女”群體的模仿,本質上是無處發泄的青春與充滿獵奇感的外來文化融合,產生了反應。

但不同的是,在互聯網的時代背景下,日本”匿名社會”之惡,網暴,也隨著這些亞文化被“慘圈女”學了去。

我們知道,日本社會的等級森嚴是滲透進語言層面的,連日常對話中都有大量的“敬語”,生活中更是處處“規矩”、層層“禮節”,一旦出錯就要承受他人的孤立與排擠。

在農耕社會時期,生活在多災多難的日本,一旦被群體孤立就意味著無法生存。這種生存壓力早已融入日本文化,到了現代社會,仍然緊緊束縛著每一個普通日本人。

與中國文化遵從內心判斷是非,即便沒有他人監督也追求行善事的“慎獨”道德觀不同,日本人的“道德”不是出于個人選擇,而是社會壓力。

在這種文化環境下塑造出的人格,一旦脫離了長期生活的社會帶來的壓力,將作何反應可想而知。

到了互聯網時代,籍由推特和2ch(日本亞文化論壇)等社交平臺的匿名特性,日本人找到了供自己隨時發泄的出口,網暴成為日本網絡社會一道揮之不去的陰影。

2019年,日本職業摔跤手木村花參與了一檔名為《雙層公寓:東京》的節目錄制。

在節目中,一位男嘉賓把她十分重要的比賽服洗壞,木村花生氣之下指責了這名男嘉賓。

節目播出后,木村花在社交媒體收到了長達數月的網暴,一些人通過私信辱罵她,還有人在論壇中編造段子來嘲笑她,許多與此事毫無關系的日本人,也會留下一句“惡心”、“去死”的評論來攻擊她。

2020年5月,不堪重負的木村花在家中自殺,年僅22歲。

木村花去世后,其母木村響子甚至要為女兒“恢復名譽”而奔走——因為木村花的自殺行為,又引發了新的一輪辱罵。

甚至在公眾場合及媒體鏡頭前發聲呼吁懲戒網暴的木村響子,也成了網暴的對象。

最終,涉嫌侮辱木村花的兩名男子,被法院判決僅各罰款9000日元(以當時匯率約合人民幣540元)。

據日本媒體報道,2020年日本全國因誹謗罪受到刑事處分的有179人,而因侮辱罪被追究刑責的僅為30人。

日本政府發布的《2021年日本國內侵犯人權總體報告》中,網絡誹謗、侮辱他人的案件數為483起,較2020年有明顯增加。

即便如此,這些數字在大量的網暴面前也只不過九牛一毛:一些通過推特等日本境外平臺發布的惡意辱罵,由于得不到相關公司的協助,壓根沒有辦法鎖定施暴者;迫于巨大的社會壓力,許多受害者連報案都不愿意。

為了應對社會中日趨嚴重的網暴問題,日本不得不在2022年7月7日施行的新修訂《刑法》中,加重了對網暴者的懲處力度:

將“侮辱罪”處以“1萬日元(約合500元人民幣)以下罰款或30天以下拘役”改為“1年以下有期徒刑或監禁,或30萬日元(約合15000元人民幣)以下罰款”。

模仿日本“地雷女”的“慘圈女”們,把日本這套匿名網暴他人的惡習也當作十分新鮮的“玩法”。她們把“銅絲(捅死)”作為表達“不喜歡”的口頭禪,把“偷人生”掛在嘴邊,把投稿“掛人”引來小圈子一起辱罵當作樂趣。

2021年,小紅書上一個女高中生曬出同班同學送給自己的生日禮物,被“慘圈女”截圖轉發了幾千條,她們叫囂著“健人”、”想捅死“、“她偷走了我的人生”、“啊啊啊去死”,似乎完全不知道自己在說些什么。

所以,網暴就是日本亞文化入侵的全部了嗎?事實上遠不止這些。

以動漫、游戲為主要形式的日本亞文化,更成了兒童色情、兒童自殘滋生的溫床。

早在2016年,就有媒體通過調查發現,日本的“援助交際”,正伴隨著cosplay(角色扮演)在國內的二次元圈日漸流行。

記者潛入相關的QQ群中調查數月,發現“cos援交群”中活躍著大量未成年人。

“動漫cosplay!私房!約拍!C服!攪基!二次元三次元零花錢援助交際!

歡迎全國各地萌妹紙偽娘藥娘扶她基佬百合小仙女們的加入……”

這是一個名為“cos零花錢援助”的QQ群的“群介紹”,整個群組有1200人,大部分時候聊天內容都是二次元相關動漫與游戲的討論,群里也時不時會一起組隊語音玩二次元手游。

但正如群名“cos零花錢援助”,這個群組并不是單純的二次元同好討論群。

群組中每天定時會有人稱“小姐姐”的小女孩發出自己的自拍。“閃照”或者“贊賞照片”,“閃照”閱后即焚,打開后5秒可見,“贊賞照片”則收費,價格在10元以內。

付費者被稱為“大佬”,他們也時不時在群中發紅包,贈送cos服裝和美妝用品等禮物。

群組織者則通過線下安排“小姐姐”和“大佬”的見面收取費用。

后來,在國家幾次的“凈網行動”中,這些群組大多被騰訊封禁,“用戶”開始轉向別的平臺。

“擴列”,是一個二次元常用詞,意思是“擴充好友列表”,結交朋友。

有創業公司以這個詞為名,開發了一款二次元社交平臺,擴列APP。

2017年12月,陌陌領投了擴列APP的A輪投資,一度被視為二次元社交市場將迎來爆發式增長的信號。

2019年,騰訊即時聊天工具QQ也正式上線了新功能“擴列”,稱“提供根據興趣標簽分類的功能,用戶可以通過定向搜索標簽來添加到志同道合的網友。”

其中“限時聊天”功能與微信“附近的人”類似,用戶每天有10次匹配兩條機會,QQ推薦聊天話題,限時3分鐘,時間一到聊天即關閉。如果雙方有意愿,就可以加好友。

法制日報社記者通過調查發現,這些不被成年人關注的二次元社交平臺,成了不法分子誘騙未成年人,“援助交際”的渠道。

報道稱,記者嘗試“給自己貼上 JK、漢服、蘿莉等標簽,換一個少女的頭像,點擊擴列功能后,不發出主動邀約,很快就收到了帶有性暗示的信息。”

據三聯周刊報道,成都 14 歲少女祝小小通過擴列與46歲的中年男子邱某某成為線上好友,后者在聊天之后用發紅包的方式引誘她發出自己的私處照片,并前后三次與她發生了關系。

2020 年 6 月 28 日,祝小小墜樓自殺身亡。

越來越多的負面消息傳出后,擴列APP被下架,雖然近年又有新的同名APP上線,但已經不是同一個平臺。

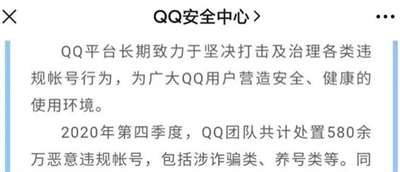

2021年初,騰訊宣布關閉QQ的擴列功能。QQ安全中心發布公告稱,僅2020年第四季度,就封禁了580萬余違規的賬號。

無論國家還是互聯網平臺都在努力打擊這些針對未成年人的犯罪。然而,利用了亞文化侵犯未成年人的罪惡并沒有就此斷絕。

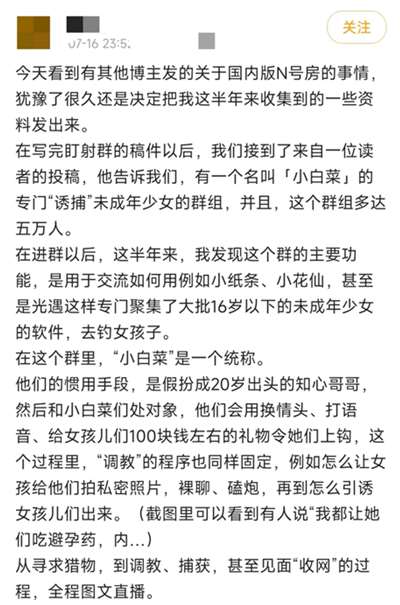

2022年7月,有網友爆料了“國內版N號房”。不法分子通過《小花仙》、《小紙條》等手機游戲,甚至知名二次元游戲《光遇》,誘騙未成年。

不法分子盯上的,不只有小女孩,小男孩也成為他們的“獵物”。

在前文提到的“cos零花錢援助”的“群介紹”中,有個詞“藥娘”。”娘“在日語中指女孩,而“藥娘”這個詞專指通過服藥“成為女孩”的小男孩。

2021年,溫州一位普通市民劉女士,發現自己15歲的兒子正在偷偷注射不明藥物,經過再三詢問,兒子告訴劉女士,“想變成女孩子”。

媒體調查發現,劉女士的孩子在半年前接觸到了“藥娘群”,在這些群組中,有人專門誘騙引導14歲左右的小男孩,一步步通過服用、注射藥物,抑制性發育,成為“藥娘”。

在“藥娘”們的聊天記錄中里,他們把使用變性藥物稱為“吃糖”。

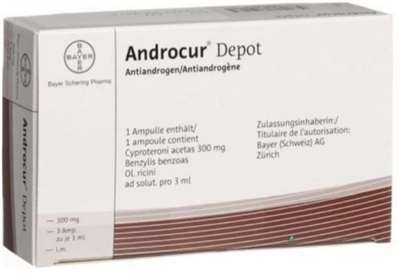

具體這些“糖”是什么藥?

色譜龍,不良反應是男性胸部女性化;

補佳樂、諾坤復,降低雄激素水平,讓身體盡量避免發育男性特征;

黃體酮,屬于孕激素,有軟化胸部和促使胸部神經敏感的效果,推動女性第二性征發育。

這些藥物均為處方藥,只有醫生開出處方單才能購買。14歲的小孩怎么背著父母拿到這些藥?“群友”幫忙。

“群友”又是誘騙,又是送藥,什么目的?撮合“藥娘”滿足一些人的“欲望”,從中獲利。

這些事是怎么跟日本二次元亞文化扯上關系的?或者說,為什么這些違法分子專挑二次元群體下手?

因為日本二次元文化,早已幫他們把受害者的心理防線“軟化”,“更容易得手”。

日本的兒童色情問題,深深根植于日本傳統文化中。即便近現代日本“移風易俗”,對兒童色情加以收斂,也是在美國“清教徒”文化的要求下才有所顧忌。然而,日本傳統文化的惡劣影響并沒有完全消除。

2013年,美國在政府報告中,把日本認定性為“制售兒童色情制品的國際樞紐”。

2015年,聯合國兒童色情問題特使莫德·德布爾—布基契奧就曾呼吁,日本政府急需制定打擊性剝削兒童的綜合措施。據聯合國調查評估,日本“(兒童)性剝削形式極多”,13%日本女中學生涉及“援助交際”。

雖然日本立法禁止兒童色情,但正如德布爾—布基契奧在記者會上所言,“兒童色情似乎已經被(日本)社會接受、容納”。

這種“容納”到什么程度?舉個例子:

在一部2011的日本動畫作品《花開伊呂波》中,中學生少女松前緒花來到外婆經營的溫泉旅店打工生活。

即便這么一部講述青春期生活日常的全年齡向作品(沒有觀看年齡限制),也出現了大量女主角與住店中年旅客曖昧的情節。

充滿性暗示的捆綁、裸露鏡頭多次出現在劇中,旅客甚至以松前緒花為角色創作了色情小說,時不時就會拿出來讀一讀。

這種對兒童色情元素習以為常的運用,在日本動漫、游戲等二次元文化產品中比比皆是。

更多時候,“蘿莉(幼女)”、“扶(穿女裝的小男孩)”等都成了作品炒作的賣點。

這些充滿聲光刺激的動漫、游戲作品,在傳入國內后,受到青少年喜歡本屬正常,但其中消費兒童色情的片段,也使得尚不具備分辨能力的孩子一步步深陷其中,把對色情的消費當做了“正常”,這才使得不法分子有了可乘之機。

“為什么你想變成女孩子?”

“因為動漫里的女孩子很可愛,很受歡迎。”有“藥娘”對采訪的記者如此回答。

所以,是二次元亞文化的問題?禁絕所有的動漫、游戲就好了?并不。

日本亞文化的問題,本質上是日本文化底層問題的顯現。

中國在五四新文化運動、“破四舊”等多次歷史事件中,對封建社會的傳統文化進行了徹底清算。“取其精華,去其糟粕”,是每個國人都熟知的對待傳統文化的態度。

但日本不同。在公元1582年的本能寺之變后,日本歷史上再沒有出現過能對傳統貴族勢力構成挑戰的人。

后來的明治維新中,日本社會走向現代,但這場自上而下的改革,保留了大量的封建殘余。

在二戰后,美國對日本社會進行了改造,但出于控制日本的政治目的,美國選擇保留“天皇”等日本封建貴族,以及他們所代表的日本傳統文化。

日本文化中的“糟粕”,沒有被清算。而這些“糟粕”,后來始終貫穿日本亞文化的生長與傳播之中。

在二戰背景下成長起來的一批文化創作者,日本漫畫之父手冢治蟲等一代進步派作者,對日本傳統文化進行了反思。

手冢治蟲提出了著名的“漫畫三原則”:不拿戰爭或是災難的犧牲者開玩笑;不對某些特定的職業表現出輕蔑;不拿民族、國民或大眾開玩笑。

和平、反戰、勇氣、愛、人性的光輝等文化母題始終是這一代日本漫畫家的創作共識。

然而,在他們逐漸凋零后,日本二次元文化逐漸走向墮落,兒童色情、物化女性以取悅消費群體成了常態。

二次元“御宅族”更成為日本保守派政治勢力的票倉。

2012年眾議院選舉中,安倍晉三和麻生太郎甚至將選舉前的最后的演講安排在“御宅族圣地”秋葉原。

在這次演講中,圍觀者拉起“大眾傳媒都是外國間諜”的展板,揮舞象征軍國主義的舊日本軍旗,高呼針對中國的極端排外主義口號。

在這樣的“民意”激勵下,2014年日本眾議院選舉中,自民黨的最終街頭演說依然落腳秋葉原。

文化作為社會意識,生長的土壤是人心,好的文化激勵人向上,而惡的文化則激發人性中丑陋的一面。

在日本游戲、動漫作品中,如《女神異聞錄》里,社會與人性的惡會在異空間具像化為丑陋的怪物,主角通過進入異空間與這些怪物戰斗來掃清世間的邪惡。

日本人也知道自己的文化“病了”,但如何解決這種弊病,日本人犯了難,不能徹底清算問題,只能“進入異空間”與想象中的怪物進行戰斗,卻不在現實中做出努力去改變,這何嘗不是一種逃避。

反映到文化中,就是在什么是“對”、什么是“錯”的是非問題前,曖昧不明,喪失原則,一旦到了不得不認錯時,就鞠躬了事。

在2018年十分熱門的一部日本醫療劇《黑色止血鉗》中,醫生、醫學院教授、護士、醫藥代表各自站隊,分為幾派勢力拿患者的生死做籌碼爭權奪勢。內斗重于人命、利益重于人命。

而到了結尾突然畫風一轉,大家都成了好人。

網友評論說,“這部劇代表了大多數日本現實題材劇,不管前邊大家怎么做惡,到最后都能洗白,日本就沒有壞人了屬于是。”

這種毫無原則性的顛倒黑白,也潛藏在看似“正能量”的文化作品中。

2014年開始連載至今的少年漫畫《我的英雄學院》,主打“英雄”、“正義”、“勇氣”、“友情”等關鍵詞,受到廣泛好評,曾獲日本“ 下一部漫畫大賞 ”漫畫部門2015年第1名, 日本“全國書店店員推薦漫畫” 2015年第2名等多項榮譽。

后來在改編為動畫作品后,也第一時間被國內平臺翻譯引進,成為二次元領域最熱門的作品之一。

然而,許多國人看著看著,發現不對勁:怎么主打“正義”與“友情”的作品,有這么多校園暴力的元素。

在《我的英雄學院》中,男2號角色多次對名為朋友的男1號行使十分極端的暴力,可謂“下死手”。在一期寒假特別篇中,眾人打雪仗,男2號用水澆在雪球上凝成冰球,猛擊男1號太陽穴。

要知道,這部作品的主要受眾,是不到14歲的少年群體,這種朋友之間的暴力,一旦被模仿,后果不堪設想。這種在現實中大概率致人死亡的暴力行為,在被國人指責后,作品的粉絲辨稱,這是“愛”的表現。

直到2020年2月3日,《我的英雄學院》第259話中出現了一名進行人體實驗的反派角色,而角色名是侵華日軍“731”細菌部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼。

作為漫畫作者的堀越耕平,完全忘記了自己前輩定下的原則,“不拿民族、國民或大眾開玩笑”,在作品中,對我受盡人體實驗苦難的同胞肆意玩笑與侮辱,罪大惡極。

然而,在遭到國人抵制時,這部作品的粉絲,大多為青春期的少年少女們,仍在為作品辯護,稱只是因為作者不了解中國歷史,一些粉絲甚至笑稱,是“中國人太玻璃心”。

在中國的文化傳承中,我們的父母總是教育我們要善惡分明、嫉惡如仇,不可顛倒黑白、要勇于承擔責任,這些是貫穿國人道德的底層邏輯。這也是為什么,國人對“熊孩子”的行為,總會歸咎于父母教育的失敗。

但很顯然,日本人沒有這樣的文化傳承,所以在很多重要的歷史問題上沒有從內心出發的價值判斷。

如始終不肯向遭受日本侵略的東亞諸國道歉,日本人真不是“死鴨子嘴硬”、“知錯不改”,而是因為沒有來自外部的壓力,就覺得在道德上“與我無關”。

這種善惡不分、沒有原則、一味逃避的價值觀,深深烙印在日本文化中,以匿名網暴、兒童色情等形式發展成社會問題。

而受到文化傳播影響,接受了這一套價值觀的部分國內亞文化受眾會有什么表現?

2020年,受到網暴的伊奈,聯系上網暴她的“清純片目電子女仆”,懇請不要再網暴自己,后者表示會收手。

然而到了2022年,伊奈發現,“清純片目電子女仆”不僅給自己取了“金頭姐”的外號,更是在“康帕斯隔空喊話bot”組建的匿名QQ群組中,與群里的人用各種語言譏諷、謾罵自己。

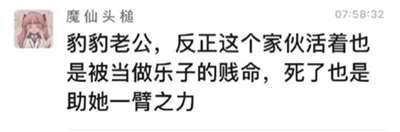

在伊奈自殺身亡后,按國人的道德觀,參與網暴的人怎么也會有愧疚,然而,“清純片目電子女仆”和其他一些網暴伊奈的人,卻聲稱是自己幫伊奈“解脫”。

有人勸“清純片目電子女仆”道歉,她卻說,“憑什么要我負責”。自始至終,她都沒有想過,自己到底做錯了什么。

這種對青少年價值觀的改換,比兒童色情、兒童自殘、網暴等現象更令人不寒而栗。

試想,在中華民族偉大復興的歷史進程中,我們的下一代卻逐步忘記了華夏民族的價值觀,把倭國文化視為正統,就猶如一個巨人的軀體越來越健壯,卻換上了不屬于自己的靈魂。

這種文化入侵真正可怕的一面,美國人恐怕相當清楚。在美國一款策略游戲《文明》中,就有類似的機制:

當A國家的文化傳播單位“傳教士”,把本國的信仰與文化傳播至B國家達到一定程度后,B國再培養出的“傳教士”就再也不是自己建立的那個信仰,后續的一切傳播,都成了為A國傳播文化做“嫁衣”。

這種現象在現實中,也近在眼前,那就是臺灣。

日本通過50年的殖民統治對臺灣的社會文化進行了改造,其文化中模棱兩可、善惡不分、“責任不在我”的文化特質,也成了臺灣人的價值觀。

2019年的臺灣開播了一部電視劇《我們與惡的距離》,由于討論的話題很有現實意義,在兩岸引發了熱議。

這部劇中,嫌犯李曉明在戲院開槍射擊,無差別殺人,造成了9人死亡、21人受傷,李曉明開篇便被判決了死刑。整部劇圍繞律師調查李曉明為什么會殺人展開。

思路沒錯,畢竟弄明白罪犯為何作惡,對整個社會防治犯罪很有價值。一些網友直呼“臺劇現在都拍得這么深刻了“。

然而,等播送完畢后,有人發現,該劇用大量的篇幅講解李曉明家庭慘淡、過往經歷的不幸福、展現李曉明入獄后家人受到了很大壓力,卻對受害人家屬的痛苦一筆帶過,更編織了受害者家屬利用媒體“報復”李曉明的劇情。

編劇借為李曉明辯護的律師之口,說“我們(身世凄慘者)太不幸,而你們太幸福,所以你們不為我們考慮。”

一些大陸網友在看完該劇后發現了劇情邏輯的問題,反問道:“社會有錯、政府有錯、朋友有錯、家人有錯,甚至被槍擊的人也有錯,就只有開槍的那個人無辜是吧?”

尾聲

那面對這些問題,文化交流就要一禁了之?不可能,畢竟“閉關鎖國”的虧我們吃過。國外的文化產品傳入我國,也不全然只有負面影響。我們的文化要向前發展而不是固步自封,就離不開文化交流。

對于伴隨其產生的惡,國家一直在做出各種努力進行打擊,切斷犯罪鏈條。2013年以來,每年都進行的“凈網行動”,極大的壓縮了不法分子的活動空間。

但也正如網友呼吁的,家長對孩子的關心才是讓不法分子無從下手的關鍵。

面對兒童色情等問題,有網友總結了家長需要注意的情況:

孩子一直抱著手機,不愿意讓別人尤其是家長看到自己在做什么;

孩子帶著手機進入浴室、廁所很久不出來;

孩子收到奇怪的快遞,包括不限于情趣用品、藥品;

孩子突然玩起某些小眾游戲、APP。

我想,在這些努力之外,文化傳播的重要性同樣值得關心。

過去,歐美、日韓等強勢文化輸出國的文化作品中,故事背景可以是本國,也可以是國外,可以是古代,也可以是未來,甚至是完全架空的虛構世界,但無論講的是誰的故事,本質上都是以本民族的價值觀在看待世界。

這其中最值得我們借鑒的,是舞臺上的角色無論怎樣變化,不變的,是臺下那個導演,重要的不一定是故事本身,而是通過故事把價值觀傳播給觀眾。

而《原神》等中國文化產品的成功,便是通過完全虛構的世界,融入國人對現實世界的認識。

在我們的文化作品中,講希臘神話、講北歐傳說、講日本故事,但本質上,都是以中國文化的視角詮釋世界。這種詮釋,終將把中華文化的精髓傳播向全世界。

這便是文化傳播的力量。

(文中出現的網暴伊奈的賬號均已注銷,我們并不希望引發另一場網暴,大家理性看待。)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號