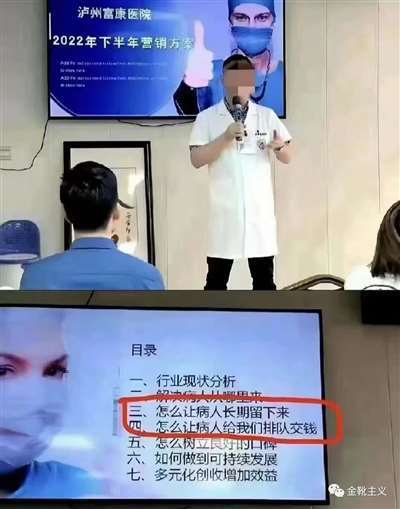

今天看見一例驚為天人的營銷培訓話術:

1965年7月,毛主席曾在與醫務工作人員談話時怒斥:

縣衛生院認為賺錢的醫療隊就好,不賺的、少賺的就不好,這難道是人民的醫院?

藥品醫療不能以賺錢不賺錢來看。一個壯勞動力病了,給他治好病不要錢,看上去賠錢。可是他因此能進行農業或工業生產,你看這是賺還是賠?

在天津,避孕藥不收費,似乎賠錢,可是切實起到節制生育的目的,出生率受到控制,城市各方面工作都容易安排了,這是賠錢還是賺錢?

有些醫院、醫生就是賺錢。病人病不大或沒有什么病也要他一次次看,無非是賺錢。甚至用假藥騙人。

有兩個十七、八歲的青年,說檢查了,有脊椎病。我說不要信,這是他們騙你。要他們去休養,兩三個星期回來了,還不是照常上班?搞一些賺錢的醫院賺錢的醫生、假藥,花了錢治不了病,我看還不如拜菩薩,花幾個銅板,買點香灰吃,還不是一樣?

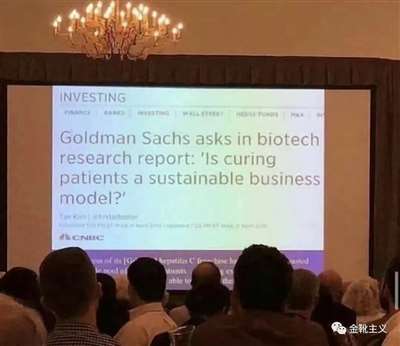

讓環境不斷惡化、讓百姓不斷生病、讓健康奢侈化、讓醫療產業化、讓就醫服藥日常化、讓重金治病普適化——這是大到生物(基因)戰爭、小到疫苗泛濫背后的根本邏輯。

當公益性、社會性被抹去,救死扶傷的醫院也就變成了徹底的商業組織,在大災大難中,完全不可能給予手無重金又手無寸鐵的老百姓一份憐憫。

這就是資本主義。

根子在哪兒?不妨向歷史看。

80年代初——準去地說是1980年8月30日至9月10日在北京召開全國五屆人大三次會議,讓人民公社制度徹底被瓦解。

從1978年的安徽到1983年的河南(1984年人民公社基本壽終正寢,哪怕發生了張正濤書記自殺事件),全國性的公社解體浪潮為接下來的市場化和資本化(招商引資)鋪平了道路。

這其中,醫療自然難以幸免。

1979年,時任衛生部部長第一次提出了“要運用經濟手段管理衛生事業”的論斷。

六年后,國務院批轉衛生部《關于衛生工作改革若干政策問題的報告》,報告中指出:

必須進行改革,放寬政策,簡政放權,多方集資,開闊發展衛生事業的路子,把衛生工作搞活。

那一年也被稱為“中國醫改元年”。

再七年后,伴隨著南巡春風,1992年9月國務院正式下發《關于深化衛生醫療體制改革的幾點意見》,衛生部貫徹文件時又提出:

建設靠國家,吃飯靠自己。

此后,讓公立醫院“自負盈虧”的觀點逐步在國內盛行。

然而,自負盈虧唯一的招數,就是從患者身上多收費,別無他途。

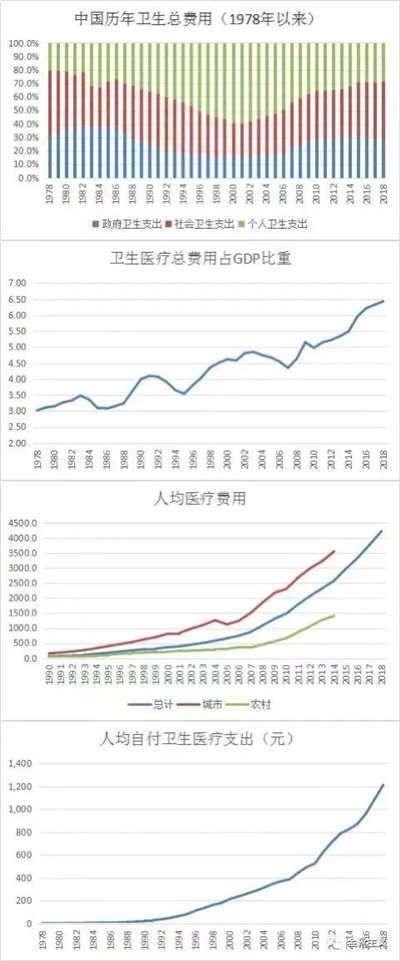

中國的衛生總費用從2009年的1.7萬億增長到2015年的4.1萬億,六年時間增長兩倍多,醫藥板塊市盈率35倍(遠高于a股平均水平)——這背后是多少百姓的家破人亡換來了醫藥財閥巨頭的盆滿缽滿?

今天這家瀘州富康醫院不加掩飾的營銷標語自然不是孤例,轟動一時的東莞康華醫院也曾給出了答案:

手術室里全是錢。

東莞康華醫院后來對外聲明:“護士干的,雨我無瓜…”

我很希望這是那位可憐的護士為醫院背了鍋。

如果不是,即真的是身為打工人的護士小姐堂而皇之地為資本方搖旗吶喊、以茹毛嗜血的姿態為資本家的收成歡呼雀躍,那可真應了列寧同志的另一句話:

有些人像小私有者一樣看待對資本家的勝利,他們說:資本家已經撈了一把,現在該輪到我了。

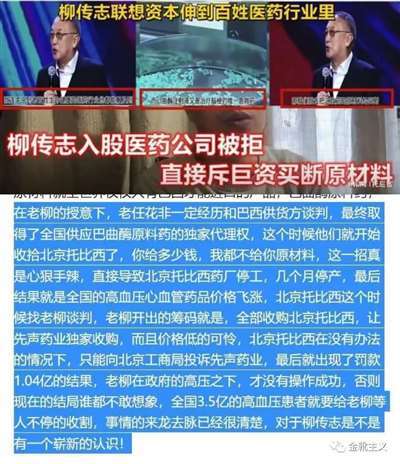

國企改革、私有化扛旗人物的柳傳志先生對于醫療改制曾有這樣的論點:

民營進入后,就想怎么改就怎么改!……民營資本進入醫院以后,我相信,所有的什么醫患這些問題逐漸全會解決!

但是事實是不容辯解的。

作為典型民營資本控股的東莞康華醫院,曾因“未按照規定書寫病歷案”被東莞市衛生健康局警告并罰款一萬元;還曾發生一起醫療事故,也是醫方承擔主要責任,原東莞市衛生和計劃生育局因此在2018年對該院進行警告。

此外,這家醫院還涉及司法案件88件,案由多為醫療服務合同糾紛、醫療損害責任糾紛等。

康華醫院,背靠上市公司康華醫療,而位于東莞的這家康華醫院法定代表人為陳旺枝,注冊資本為35000萬元人民幣,上市公司康華醫療對其100%持股,是不折不扣的私營醫療組織。

還是說柳傳志,這位私有化教父對于中國醫療改革還有過一句名言:

醫療服務是公共事業,但不完全是公益事業。實質上是國家投入一部分、企業負責一部分、民眾自籌一部分。

“民眾自籌”,柳教父多么輕飄飄的一句話,卻是多少中國家庭灰飛煙滅、不堪重負的壓迫。

哀民生之多艱,房產與醫藥為先。

推薦閱讀:房產之殤(一)

推薦閱讀:房產之殤(二)

更不要提,像柳傳志這樣的吸血者,根本又在做些什么,又在實施著什么。

相比于這些人的祖師爺——美國人,他們早已青出于藍而勝于藍。

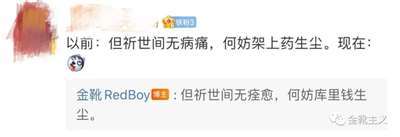

美國高盛集團在一項生物技術研究報告中還羞答答地問“治愈患者是一種可持續的商業模式嗎?” 中國的這幫買辦卻向來不加掩藏……

曾任中國第一家中外合資醫院——和睦家醫院院長的劉常平有過公開發聲,認為中國在推行醫院私營化上的進展上“太緩慢了”。

他還點出,2001年的“入世”將使醫院私營化的步伐大大加強……

此言確實不虛,2001年“入世”中國承諾的“五大領域開放”,其第五個就是在“2003年開放醫療服務業”。

正是在這樣的大背景下,國內和境外投資集團二十年前紛紛瞄準時機,搶占中國龐大的醫療市場。

著名的如上市公司萬杰科技、雙環科技、望春花、浙江廣廈、三九藥業等,都有意介入醫院的經營和“收購公立醫院”。

臺塑董事長王永慶當年有稱,要斥巨資在大陸打造醫院“航母”;新加坡某財團更是預備投資6000萬美元在華合作開設豪華特需醫院;澳大利亞的資本也在2001年后將在中國開設高檔體檢中心放到了議事日程上……

從2001年開始,民間資本進軍醫療市場的鼓點已經插響。

根據國家衛計委的數據,至2013年9月末,全國民營醫院已經突破一萬所;至2015年9月,全國民營醫院數量達到13600家,首次超過了公立醫院數量,當時在國內醫院總數的占比達到50.55%。

改革開放多年來的“利好政策”讓社會資本在醫療領域非常活躍,客觀上加快了新建、收購、托管醫院的步伐,這其中私有化和外資入侵的現象十分嚴重,比如不久之前拔出蘿卜帶出泥的萬達集團匹茲堡大學項目。

2009年3月時,《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》出臺,標志著我國新一輪醫改的開始,意見中明確指出:

要進一步完善醫療服務體系。

一年后,2010年11月,國務院發布《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》,指出:

完善和落實優惠政策,消除阻礙非公立醫療機構發展的政策障礙,確保非公立醫療機構在準入、執業等方面與公立醫療機構享受同等待遇。

這直接推動了自營醫院的數量飆升。

截至2021年3月末,我國醫院總量為3.55萬家,其中公立醫院1.18萬家,民營醫院2.37萬家,民營醫院占比66.7%,數量是公立醫院的兩倍,且民營醫院近十年年均增長率超過12%,行業保持著持續快速的發展趨勢。

從住院費用看,民營醫院的平均住院費用顯著高于公立二級以上醫院,且理賠金額也呈現快速上升趨勢。

從2014年至2019年5月,民營醫院騙取醫保基金的案件,已公布裁判文書為93例——“醫療保險定點民營醫院”早已成為欺詐騙保的重災區,超量售藥、串換藥品、虛假售藥、虛記多記費用、掛床住院等問題嚴重。

如果保險公司將民營醫院納入醫院范圍,理賠端將承擔更多壓力,增加運營成本和理賠風險——而這正是國內公知、南方系媒體多年來一直在呼吁的。

今年春夏之交的上海疫情中“聲名鵲起”的鄔驚雷,早在六年前的“2016第十二屆中國健康產業高峰論壇”上,當時作為上海市衛計委主任的他就表示:

目前上海公立醫院與私立醫院發展并不平衡,上海的民營醫療機構床位數和服務數是遠遠不夠的。

那年8月上海市發布的上海市衛生計生改革和發展“十三五”規劃也稱:

要鼓勵發展社會辦醫。

根據上海市衛生監督所統計數據顯示,2001年至2014年,上海社會辦醫療機構從223家上升為1695家,增長7.5倍;社會辦醫床位數從1236張增長到10521張,增長8.5倍。

就這,鄔驚雷竟然還嫌不夠吶……

那場論壇上,鄔驚雷還說:

我想上海不一定具體說要用哪一種方式,但是我們可以進行探路,探索不同的模式,最終的目的希望在整個上海的醫療市場的培育、發展更加的完善、形成一個更加好的良性互動和競爭。

又是“探路”,上海確實愛“探路”……

有現成的社會主義橋梁不走,非要摸著資本主義的石頭過河,美其名曰“探路”……

魔都今年上半年的慘狀,原因有很多:基層黨建不力、政府服務外包過甚、利益集團盤根錯節、存在響應中央指示滯后現象……

但我就從一個床位也能窺見端倪:上海市每千人衛生機構床位數僅為6.49,排在全國第13位,已經是低于全國平均水平(6.77);每千人衛生技術人員數僅為9.62,排在第7位,略高于全國平均水平(7.95);每千人執業(助理)醫師數僅為3.34,排在第14位,略高于全國平均水平(3.02)。

市場化市場化,市場化出了個啥?

在買辦資本云集的上海地區,民營醫院的發展趨勢是有增無減的:據不完全統計,像博愛、仁愛、康新、新虹橋等有一定規模的“集團化醫療”已達十余家,加上其他門診部和私人診所等民辦醫療機構,總數早已超過一千家。

上海地區的民營醫院其起步當然不是以直接投資的身份出現的,這背后依然是那個回避不掉的歷史舊題:國資私有化、國資流失。

比如上海第一家民營醫院博愛醫院,其前身為輕工醫院,原屬上海市輕工集團,經過幾番周折,最后將醫院轉換體制辦成一家民營醫院。

這其中,通過資產評估部門對醫院剩余資產進行估值、再通過產權交易所進行產權交易,在當年是“吃螃蟹”式的“創新動作”。

(點擊圖片觀看視頻)

這家上海市國有醫院的私有化,籌劃于那個響亮亮的年份:1998年。

后來直到1999年9月才完成產權轉讓,2000年6月拿到市衛生局的《醫療機構執業許可證》,其內部斗爭激烈可見一斑。

該院的投資方——深圳天下行醫療集團的副總經理劉江寧,曾頗為志得意滿地說:

環境在一步步放開,沒有不能想象的事。就像以前人們不敢想象,民營醫院也能搶奪市場!

民營醫院應運而生,意味著民間資本可以大搖大擺地介入醫療市場,原本固有的“一統天下”之門被徹底打開。

凡事都是有因有果的。

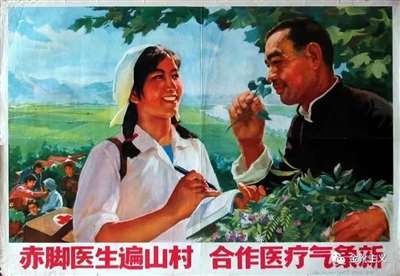

由地方看向全國,在市場化改革中,僅十年時間,有合作醫療的村莊比例從1976年的遠超90%直接減少到1986年的4.8%。

90年代,即使有地方政府的支持和中央階段性的鼓勵,該比例在1997年也只增長到7%。

隨著合作醫療的瓦解,多數村莊根本付不起農村醫療工作者的工資,當年風塵仆仆的赤腳醫生們只好被迫改行。

回想1952年底全國90%的地區建立了縣級衛生機構、1965年農村醫療衛生保健網基本建成(衛生技術人員達88萬人)的盛景,完全不再。

從頂層層面看,市場經濟思維被奉為正道之后,國家對防疫機構的經費撥補也從80年代初期占財政支出的1.06%,一路下降到80年代末的0.58%。

盡管撥款的絕對數有所增長,但遠不及人員經費的增長需求,終于是出現了“吃飯靠國家、發展靠自己”的詭異局面。

這也就是為什么前兩年網上會出現“我對國家前途有信心、卻對個人發展沒信心”的蘇修式拷問。

根據《新中國統計五十年資料匯編》的數據(這是目前學界公認最權威的官方數據):從1961到1989 年,中國每年衛生預算支出占財政總預算支出的比例平均為 3.61%,最高為 6.62%,最低為 2.11%;從1990到1999 年,每年衛生預算支出占財政總預算支出的比例平均為 1.40%,最高為 2.66%,最低為 0.41%。

在毛主席時代,尤其是五六十年代高積累的二十年間,曾有過三次大幅度的降低醫療價格:

第一次是1956年,藥品加成費減少30%,手術費減少60%,接生費減少50%,普通掛號費減少30%;第二次和第三次為1958年和1966年,醫療價格進一步降低,而政府投入則逐年增加,減輕基層醫療合作社與病人的壓力。

到1978年改革開放前夕,國家層面每年投入衛生事業費從建國初的1.9億元已經猛增到22.4億元,衛生基本建設費由建國初的1.3億元增加到3.2億元。

在毛主席的領導下,我國逐步實施了對脊髓灰質炎、麻疹、乙腦、白喉、破傷風、百日咳和結核等七種傳染病的常規免費接種,對血吸蟲病、麻風病、瘧疾、地方性甲狀腺腫以及子宮脫垂等婦女病,國家亦是免費普查普治。

社會主義中國的醫療體制與成效,在世界范圍內都是奇跡,體現了社會主義制度不可比擬的優越性,尤其在今天更加讓人敞懷......

去年5月12日,由貝登醫療、醫械購主辦的“滬上論道——2021中國非公醫療集團供應鏈數字化創新論壇”,在上海龍之夢萬麗酒店隆重召開。

那場上海論壇匯聚了四十家非公醫療機構、近百名非公醫療機構投資人、管理人員和供應鏈采購專家。

同時,主辦方還邀請了一位特別來賓,我們非常熟悉的李開復先生。

李開復那天為到場嘉賓闡述了“數字化供應鏈采購”對于非公醫療機構的重要性,他還說:

如今的非公醫療集團已經在各個專業領域呈現出百花齊放的發展態勢,服務模式、醫療技術都有突破創新……技術可以驅動傳統供應鏈的轉型,期待非公醫療能夠充分運用數據、網絡等工具,全面推動醫療器械流通市場變革。

真的有意思,他們那幫人總能臭味相投。

列寧同志曾經在全俄國際主義教師代表大會上的演說中有言:

應該使生活和知識擺脫對資本的從屬,擺脫資產階級的束縛。

這句話應當成為21世紀的今天、一個不論于國內還是世界均來到一個節點的時代中,全球無產者牢記的信條。

最后奉上毛主席的三段話:

“帝國主義者及其走狗中國反動派對于他們在中國這塊土地上的失敗,是不會甘心的。他們還會要互相勾結在一起,用各種可能的方法,反對中國人民。例如,派遣他們的走狗,鉆進中國內部來進行分化工作和搗亂工作。這是必然的,他們決不會忘記這一項工作。” 1949年6月15日,在新政治協商會議籌備會上的講話。

“幾年來,都解放了,唱戲的也得到了解放,但是中醫還沒有得到解放。原因是中醫在野西醫當權。中醫藥是人民群眾賴以防疾治病的主要力量,看不起中醫藥是一種極端卑鄙的資產階級思想的反映.....應當看到中醫有本事,要當專家來看,按專家接待和待遇。今后醫科大學畢業生要學二年中醫!” 1955年春,在中央常委會上的講話。

“北京醫院醫生多,病人少,是個老爺醫院,應當開放!” 1964年,寫給衛生部黨組關于改進高級干部保健工作報告的批語。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號