曾幾何時,一些大學文科學院忽然有了“小姐”的命運,從閨閣淪落“紅塵”。兩性方面的聒噪早就不是新聞,現在的“新聞”是“沒有相關新聞”了。

而一些大學人文學科成果的平庸化,甚至達到了“開口就錯”的地步。盡管我們富有戰略眼光,為了解放我們的后人,讓他們不必承受為文或賣文的痛苦,我們在過去四十多年制造的人文方面科研成果,幾乎可以堆成另外一個地球,足以讓后人不需要再多寫一篇文章,就可以從識字始,看到火葬場一縷濁煙為止。但這樣的文章看后,我們真的進步了嗎,抑或走向了反面,只待我們后人“批判性欣賞”?

論文的寫作是需要“堅持正確方向”的。只是這個方向的“方向”,應是“為人民服務”,而不是排名top5或top10的全球所謂“頂尖學刊”,更不應該是哈耶克、科斯,德魯克………今天學界的所謂前沿,大都“前沿”到曼哈頓去了!這叫“前沿”嗎,這是文化殖民心態下的“欣喜為奴”!

論文的寫作需要長年累月厚重的積累。以中醫為例,為何人們喜歡老中醫?因為姜是老的辣,他們不管是正面還是負面的經驗,都積累了很多。沒有這些智慧的積累,醫生能看準病是很難的。這是人文的一般特征(文學寫作等可能例外)。

所以人文學科要出真成果,所謂的“學者”最少要有二三十年的知識積累,如馬一孚先生一般,苦讀文章,把冷板凳坐穿。

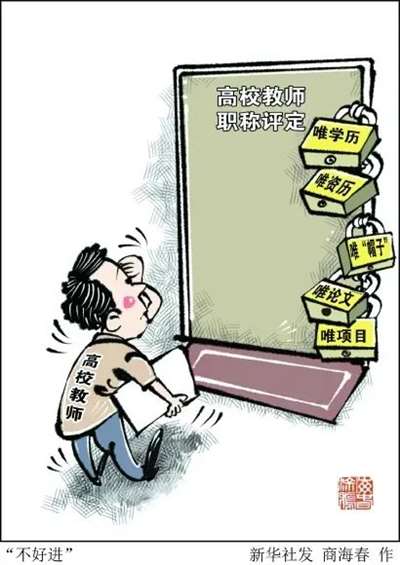

而我們高校的用人標準卻是“五唯”,甚至還設置層層的年齡障礙:35歲一道坎,40歲一道坎,45歲一道坎……

而中青年科研工作者,他們的學問根本沒有打好功底,高校就讓他們“下蛋”。這種蛋肯定發育不良。這種蛋孵育出的小雞,也肯定先天不足,氣血兩虧。

但高校獎勵他們的早婚早育,凡是“下蛋”下得多的,就轟轟烈烈地給他們金錢、職稱的獎勵,給他們某某江、某某河學者的榮譽,當然還要順手賞給他們幾件黃馬褂穿一穿……

于是獲得了正激勵的中青年科研工作者更是抖擻精神,奮發圖強,絞盡腦汁拿課題和發論文,弄得自己熬白了頭發,虧損了腎臟;他們成了碩導和博導后,更是以此為標準,帶領無數求學青年沿著他們的“成功之路”,奮勇前進。于是大學成了今天這個樣子:成果無數,創新無數!可我們退后一步瞅瞅,似乎一直都在原地踏步,甚至踏得退步了!

從“五唯”標準來看,發論文越多,越早評上教授……高校越認為他們是“半天云里拍巴掌”。

但從另一個角度來看,因為他們在課題、論文、職稱上,花了太多的時間,如一篇一萬上下字數的論文的完成,甚至需要幾個月或幾年的時間。這些中青年科研工作者,他們再也沒有充足的學習時間,也抽不出時間去體驗社會(如商學院大量教授,甚至完全沒有接觸過企業管理)。他們在論文里嘮叨了無數億遍的所謂理性、視野、規律……其實這些概念對他們而言,幾乎都是隔靴搔癢。

所以高學歷、高職稱、成果豐碩等等,這些東西證明了他們的成功,其實也正是他們的失敗。

這當然更是國家的損失。

“五唯”標準不是完全不合理,但它有預設:它主要是面對那些進入高校“為了吃碗飯”的人(假如沒有硬性考核標準,他們會集體伸懶腰)。在高校真正愛好學術并為之畢生努力的人,其實萬分之一都沒有。

但教育部和各高校,應該為這萬分之一的人才開天窗,因為他們才是學問的標桿。他們才應是導師的導師,其他“五唯”出來博導只能做他們的謙恭學生。

自從“五唯”標準越發盛行以來,“買賣論文”、“跪求課題”、“向編輯賠笑”等,就成為了很多“學者”的主業,“立德樹人”早已經進入了“被遺忘的角落”。于是我們高校的文科學院,不但研究成果幾乎集體平庸了,我們培養的一些學生,也“忽然精致利己化”了……

我國高校的“初心” 呢,我們高校的“使命”呢……

我們必須改革高校的進才與評價人才的用人標準,大學必須不拘一格降人才,否則它遲早是吊在時代后腿的一塊銹鐵。

國家畢竟要真正文化復興的!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號