1

今年以來,關于房價的議論不少。例如:

疫.情持續兩年多以來,多數人的日子愈發艱難,在收入縮水、未來不確定性增加的情況下,個體購房能力和購房需求都在下降。前兩年,有些人或許掏空三代人的腰包還能勉強付個首付,但如今也已捉襟見肘。

一方面是大家買不起房,另一方面在城里有房有車成了主流相親市場上,對人的評判標準。這也使得年輕人承受著巨大的壓力。

可以說,收入的不穩定、相親中的挫敗、父母的催婚壓力正在折磨著大多數年輕人。

現實就像這夏季的溫度,正在灼燒著我們的內心,空氣中彌漫著一股強烈的焦躁不安。

老百姓買不起房自己著急,擔憂自己的生存與出路;房子賣不出去開發商也著急,沒有韭菜割可咋整?

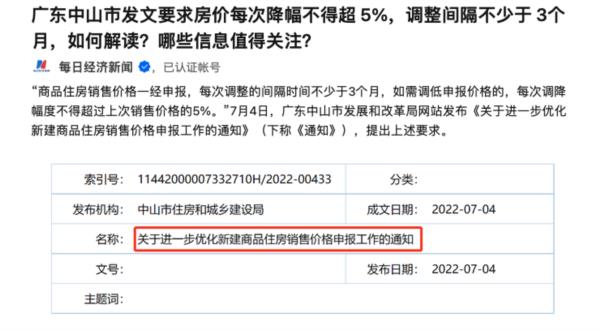

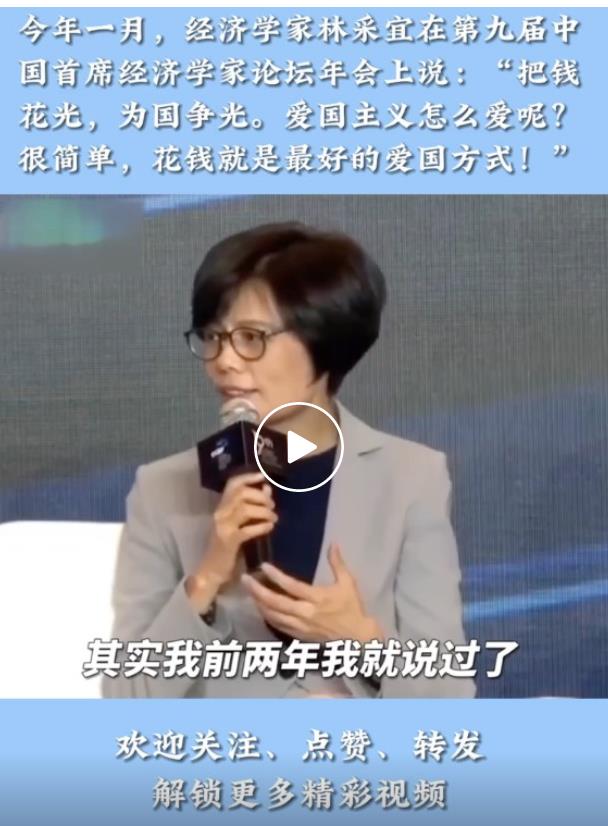

于是,資本的喉舌們想了不少辦法,什么“小麥換房”、“西瓜換房”,什么降低首付、“一人買房全家幫”。更無恥的磚家則夸夸奇談,很早便鼓吹“把錢花光、為國爭光”的渾話。

我想,越是在這種時候,大家越要能穩得住,減少一些透支未來的消費。如果把現有的余錢全部投入到既不能吃也不能喝的房子里,并為此背上幾十年的債務,一旦未來收入降低或失業,我們就會立刻一無所有,甚至食不果腹。

與其為了房子而將未來的命運交到資本的手里,不如好好思考一下資本的運行邏輯,并團結起來找到屬于我們自己的未來。

2

“因為沒有文化、沒有知識,我們只能干最簡單工作,如送外賣、上工地、進廠,這些工作誰都能做,可替代性非常強,因此我們創造的價值也低。”在現有的社會邏輯里,我們自然而然這樣想。

于是,接下來的邏輯也很自然而然的成立了,“因為我們自己不行,所以創造的價值低,因為我們創造的價值低,所以我們工資低也是正常”。

于是,大多數普通人拼命地干活想多掙點兒錢,當感覺自己一生沒有希望的時候,我們便將全部的希望放在了孩子的身上。

自然的,我們每天高強度重復的機械勞動,累的渾身酸痛,累到沒有時間思考。

有的人,指著我們教育他的兒子,說“看吧,你要努力,不然將來就和他們一樣”。連我們自己也對孩子說“你要好好學習,將來不要和我們一樣”。

為了掙錢,許多人常年在外,很大一部分孩子因為父母常年不在身邊陪伴,很早的便厭學,十幾歲的時候也和父輩一樣進城打工了;另一部分孩子學習很用功,最終考上了二流大學,結果畢業時找工作困難、工資低、在大城市生存困難;只有很少很少一部分能夠考到一流院校(且比例越來越小)。

這樣,貧窮在代際之間傳遞,我們過著苦日子,以為通過努力能改變孩子的生活,但結果往往難以如我們所愿。

此時,沮喪是沒有用的,我們需要反思,需要從最初的邏輯起點來思考,即我們所從事的簡單重復勞動到底有多少價值,老板和管理者真的創造了比我們更多的價值嗎?

每一棟樓房,每一部手機,每一件衣服,每一輛汽車,每一座橋梁等等,這一切在現實中存在的生活用品和生產工具,都是打工人用雙手創造的。

但是,老板掌握著廠房、機器,他們說:如果沒有我,你們就沒有工作呀。

可是,沒有打工人的辛勤工作,那一個個產品可以生產出來嗎?沒有我們為老板工作,他的機器和廠房也不過是一堆廢銅爛鐵罷了,哪能給他賺錢呢?!

一句話,是我們養活了老板,而不是老板養活了我們。

3

再者,我們的工作簡單嗎?

在工業化生產中,任何一件產品的生產過程都被劃分得特別細,每一個環節只需要特別簡單的幾個動作就可以完成,我們的工作看起來就變得特別簡單。

然而,這看似簡單的工作,在一天十個小時左右的重復勞動下卻使得我們十分疲憊,在高速的運轉中,我們的注意力也需要高度集中。

簡單嗎?重復之下,一點兒也不簡單,不信,讓大腹便便的老板來干它兩年試試,可替代性這么高的工作老板卻干不了,可笑至極。

技術的進步、機器的使用本來是可以讓多數人的生活越來越輕松的,可以讓大多數人從繁重的勞動中解放出來的,然而在現實中,技術反而使我們勞動強度加大,反而成為了老板更好壓榨我們的借口。

一個工廠,人數最多的是工人;一個社會,人數最多的是普通勞動者。老板并不比我們聰明,他們只是掌握著生產用的廠房和機器罷了,他們利用這些不勞而獲。

如果沒有這些生產資料,沒有工人勞動,已經習慣了享樂的大肚子們甚至連生活都不能自理。

價值是我們的勞動所創造,是工人養活了老板。

4

為什么明明是我們創造了價值,結果我們自己都覺得是老板創造了價值呢?

因為,資本家總是通過各種手段來蒙騙我們,以取得自己的合法性地位。一方面通過內在的制度壓迫使得我們不得不出賣自己的勞動力為他工作;另一方面則通過外在的文化宣傳,讓我們認同他構造的話語體系。

我們為什么要去打工呢?

因為不打工我們就沒辦法生存呀,生存不是吃飽就可以,生存還包含著住房和孩子教育。讓我們不得不從自己的土地上走出來,千里奔波來到城市,老板們就有了選擇,而我們就開始競爭,為了能有一份工作,我們比誰更賣力、比誰更聽話,然后他們支付給我們僅可以滿足于我們生存的工資。

于是,我們就能一直為他們工作,我們的孩子還能繼續為他們工作,這樣他們就可以一直賺錢,而我們終其一生都無法掙脫命運的枷鎖。

為了防止我們不滿,起來反抗他們。他們會請一大批人為他們著書立傳,宣揚他們的奮斗史,宣揚老板多么多么好,宣揚他們為社會創造了多少價值,宣揚競爭與努力(奮斗)就能獲得好生活。

他們把我們中間的極少數人樹立成為榜樣,說:“看,只要你努力,命運也會改變,你之所以不能改變自己的命運是因為你不夠努力,能力還不夠”。

于是,我們逐漸認同了他們的文化宣傳、話語體系,我們自己也想當個老板:既輕松又創造那么大的價值。

然而,即便資.本.家偽裝得再巧妙,也擺脫不了他的本性。

既然有不公存在,就無法阻擋我們的覺醒,因為我們是人,人總會思考的。

5

疫.情之下,大多數人的生活愈發艱難,但資本卻更加瘋狂地在全世界收割財富。

1月17日,樂施會發布一份題為《不平等殺戮》的報告指出:

新.冠疫.情期間,全球十大富豪的財富增加了一倍多,從7000億美元增至1.5萬億美元,他們現有的財富是全球最貧困的31億人總和的6倍。這家全球慈善組織表示,疫.情讓富人們變得更富有,而全球其他地區(約99%的人)的收入卻下降了,導致更多人陷入貧困之中。

資本家為了賺更多的錢,總是會想盡一切辦法用自己已經擁有的,或從銀行貸款的錢再去投資,擴大社會生產,這樣就有更多的產品生產出來了,產品賣了錢之后,投出去的錢就變多了。

然而問題在于,社會生產總是不斷擴大,但多數人手中的購買力卻不足,因為大家買不起了,這就是現有邏輯下的悖論:即社會生產的無限擴大和普通民眾的相對購買力不足。

于是,本來追求利潤的老板發現自己投資生產不劃算了,投了錢卻賺不了錢,生產的產品積累了一大堆也賣不出去。

這是一個無法避免的矛盾,馬克思早在100多年前就已經指出。

6

未來在哪里呢?

作為一個普通的個體,如果延續著單打獨斗式的個人奮斗,我們工人是沒有未來的。要想過上平等的有尊嚴的生活,唯有團結起來,而團結起來也正是資本所害怕的。

而作為個體的我們來說,認清現實比看到現實更困難,而決心走團結之路卻比認清現實還要困難。

前者我們只需研究歷史,學點兒理論就可以了,后者卻是需要我們不斷實踐去創造的未來。

比如,我們都團結起來不買房!

END

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號