2020年11月15日這一天,70后農(nóng)民工up主“川哥”體會到了什么叫冰火兩重天。

先是早上一覺醒來,發(fā)現(xiàn)自己發(fā)布的一條記錄工地午間吃自熱米飯的視頻竟然爆了,b站流量比以往高上百倍不說,還被各大互聯(lián)網(wǎng)媒體爭相轉(zhuǎn)載。

沒等他興奮多久,到了晚上視頻風(fēng)評開始反轉(zhuǎn),質(zhì)疑聲接連出現(xiàn),有人說他是“擺拍”,有人稱其為“裝的”,直至后來惡評如潮水般來襲,這些爭議都基于一個原因,那就是“他不夠邋遢”。

“手那么干凈,不像農(nóng)民工”、“哪有農(nóng)民工收拾得這么干凈”,類似的話語充斥著留言區(qū)。

盡管后來川哥的兒子出來解釋,是因?yàn)樯乡R和吃飯的時候要洗手的緣故,但依舊擋不住惡評如潮——從這也能看出公眾一直以來對大齡農(nóng)民工根深蒂固的印象是,臟、糙、不修邊幅,不應(yīng)該那么體面。

“干凈又衛(wèi)生”和大齡農(nóng)民工之間,天然隔著一層壁。

但是,假如這個視頻是發(fā)布在最近一段時間,也許爭議就沒那么大了。

從今年年初開始,這個群體開始一反常態(tài),越來注重個人儀表,活得越來越“精致”,甚至打扮得越來越像年輕人。

60歲的王興華就是其中的代表。這位皮膚粗糙、一輩子都沒做過發(fā)型、用過護(hù)膚品的老漢,竟然開始熟練地使用染發(fā)膏、定型啫喱和嬰兒潤膚露。

他還總結(jié)出了一套方法——先將染發(fā)膏擠在塑料盒子上,用牙刷的尾部攪勻了,再用刷頭蘸上,仔細(xì)地刷到頭發(fā)上。

圖源:每日人物社記者采訪超齡農(nóng)民工

這是他在接受記者采訪時描繪的場景。

和王興華一樣的農(nóng)民工還有不少,62歲的四川籍王小川(化名)同樣是這場“老年時裝秀”的一員。

頭發(fā)有些花白的他,多次在小賣部買劣質(zhì)染發(fā)膏,用梳子反復(fù)涂抹,然后在溫度較高的地方進(jìn)行烘烤,以達(dá)到染發(fā)改色的效果。

此外,王小川還會買一些顏色鮮艷的花格子襯衫,涂抹價格低廉、可以增白的護(hù)膚霜。

一情一景,像極了當(dāng)下偶像綜藝中練習(xí)生的樣子。

那么,到底是什么讓老年農(nóng)民工發(fā)生這樣的轉(zhuǎn)變呢?

這背后的原因,不是別的,而是他們今年年滿60歲了。各地為農(nóng)民工安全考量,陸續(xù)推出了針對超齡農(nóng)民工的清退令。

這些清退令通常給男性的年限是60歲,女性是50歲。超過這個年齡,便不再允許繼續(xù)從事工地作業(yè)。這也意味著老人們賴以為生的“手藝”將再無用武之地,也無法從這份工作中獲得收入。

而看起來“年輕”,意味著能夠繼續(xù)擁有生存的本錢。

但在另一方面,農(nóng)民工的這份“本錢”看起來并不光鮮和體面——其工作量大,危險系數(shù)高,生活狀況很簡陋,是眾所周知的。

就拿住宿來說,雖然很多工地設(shè)有臨時簡易房,但還是有許多人是住在窩棚里——這些是由鐵皮、油氈搭建起來的簡陋棚屋,夏天熱得像蒸籠,冬天也不擋寒,里面是三四十個人擠在一個上下大通鋪中,汗臭、腳臭味混合在一起。

收入也沒有那么誘人。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《2021年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報告》顯示,2021年全國農(nóng)民工農(nóng)民工月均收入4432元,還沒達(dá)到去年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的中位數(shù)。

即便如此,老年人還是削尖了腦袋想要進(jìn)來,甚至想出了“喬裝”這么具有黑色幽默的一幕。那么到底是什么吸引力這么大,讓這些人遲遲不愿離開工地呢?

01

初春的合肥寒風(fēng)瑟瑟,一群老人卻已經(jīng)開始動身。

其中一位老人名叫李慶友,今年69歲,來自淮南劉崗鎮(zhèn)。

每天凌晨4點(diǎn),他就從床上爬起,和同伴們蜷縮在一輛漏風(fēng)的貨車?yán)铮嶔蓚€多小時來到工地,狹小的車廂每次都擠得他腰酸背痛,但他都一言不吭。

為了省錢,李慶友在家里先將菜燒好,米淘好,然后在工地蒸飯、燒水、熱菜,這些操作用的都是一個用鐵桶改造的蒸鍋完成。

一天下來,收入只有60元,偶爾還會加班,一個小時另加7元錢。但盡管這樣,他依舊很知足。在李慶友看來自己年齡大了,能有活干就已經(jīng)很不錯了。

類似的一幕,也發(fā)生在59歲的河北人老辛身上。

4年來,他一直在工地上給人做水暖工程,最奢侈的一次消費(fèi),是花80多塊錢給自己買了件衣服。

老辛還有兩個孩子,大兒子在承德修摩托車,小兒子去了南方打工,全都漂泊在外,只有過年才能聚在一起,他每年到年底能省下4萬塊錢。

4萬塊錢在別人眼里不多,但卻是他全家種地多年都賺不到的數(shù)字。因此,哪怕再辛苦,他都覺得十分滿足。

在一個采訪中,我還曾看到過一位65歲的大爺,他是一位工地上的裝卸工。

他的工作量不小——普通水泥100斤一包,他一天要裝卸六七百袋水泥。

對當(dāng)記者問他累不累時,大爺?shù)坏匾恍Γ?ldquo;一個月能弄個四千塊錢吧。”

辛苦如此,也覺得很開心,很坦然,平靜面對,沒有抱怨。

在他們心中,只要能找到工作,就已經(jīng)是一件很值得開心、滿足的事了。干慣農(nóng)活兒的他們,并不覺得做工人是一件苦差事。畢竟,在年齡禁令頒布之后,被用人單位拒絕是常有的事。

央視紀(jì)錄片《行走中國》曾經(jīng)播放過一期節(jié)目,一群來自山東泰安的大齡農(nóng)民工,為了得到一份零工,天一亮就等候在郊區(qū)的某段國道兩旁。

看到招工的人開著小轎車來,他們就一擁而上,但還沒來得及開口,就被對方一句“不要年紀(jì)大的”給打發(fā)走。

第二天,他們雷打不動地出現(xiàn)在此,任由刀子一樣的冷風(fēng)刮在臉上,依舊如故。

甚至還有人為了等待零工的機(jī)會,連房子也舍不得租。

在河南鄭州街頭,有一位穿著破破爛爛的大爺,他有沒有錢賺完全看運(yùn)氣,沒活的時候,他一天就干等著,而他的住所,竟然是高架橋下面的橋洞。

有一次,他告訴路人自己吃的是5塊錢一份的面條,由于自己買的是最后一份,老板還給他稍微多弄了一些,他吃得很滿足。

路人擔(dān)心他吃不飽,他卻笑著回答說:“夠吃了,我3天就花50塊錢,本來身上就沒帶多少錢,必須省著花才行。”

這位父親在外面省吃儉用,他跟家人打電話也是只報喜不報憂,他告訴家人自己早晚都吃饅頭,加油站有免費(fèi)的開水可以喝,中午自己會買飯吃,在外面一切都好,讓家人放心。

實(shí)際上他連被子都沒有,全部家當(dāng)只有一個背包,里面是幾件換洗的衣服。

老年農(nóng)民工不怕吃苦,不怕受累,為了一份在世人眼中“粗鄙”的工作,他們能夠忍受所有困難和疾苦。

有工作,就能忍。

有力氣,就能干。

02

雖然老年農(nóng)民工覺得自己還能繼續(xù)干活,但是各地政策不讓他們干了。

比如,上海的規(guī)定就是這樣的:

禁止18周歲以下、60周歲以上男性及50周歲以上女性三類人員進(jìn)入施工現(xiàn)場從事建筑施工作業(yè)。禁止55周歲以上男性、45周歲以上女性工人進(jìn)入施工現(xiàn)場從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或其他影響身體健康以及危險性、風(fēng)險性高的特殊工作。

那么許多人好奇,出臺這項(xiàng)政策背后的原因是什么?

關(guān)于這個問題,上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站安全科負(fù)責(zé)人是這樣回答的:

“考慮建筑施工高處作業(yè)多、露天作業(yè)多、手工及繁重作業(yè)多等高危特點(diǎn),超齡帶來的體力和意識問題都與風(fēng)險要素相關(guān)。”

能看出,出于安全考量,是禁令的初衷。

事實(shí)也的確如此。2018年,上海建筑工人中超過60歲的占比僅有1%,而全年因安全生產(chǎn)事故死亡的人員里,超過60歲的占比達(dá)到15%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都指向一個結(jié)論,那就是老年人給行業(yè)帶來的風(fēng)險太大,且風(fēng)險不可控。

但與風(fēng)控慢一拍的,是處理老年農(nóng)民工的后續(xù)安置問題。

眾所周知,中國是個農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)民的基本生活保障不成問題,但想要獲得一份中高等收入,難度就要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于城鎮(zhèn)內(nèi)了。

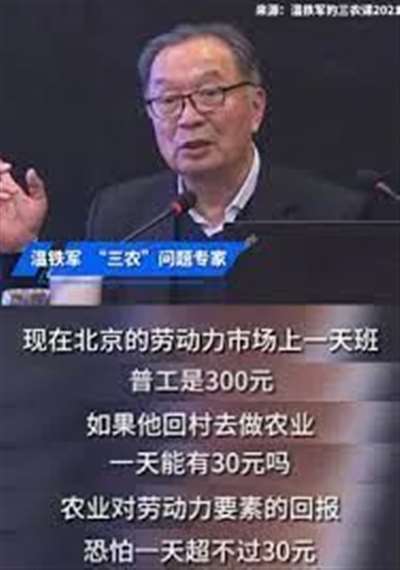

對此著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、三農(nóng)問題專家溫鐵軍曾幫助大家做過對比,“現(xiàn)在北京的勞動力市場上,普工一天是300元,如果他回村去做農(nóng)業(yè),一天能有30元嗎?農(nóng)業(yè)對勞動力要素的回報,恐怕一天不超過30元。”

但對于這些老年人來說,他們的肩上承擔(dān)并不是只有自己,還有整個家庭。

隨著中國浩浩蕩蕩的城鎮(zhèn)化進(jìn)程,農(nóng)民工的后代一波又一波從農(nóng)村涌向縣城、城市,而他們的學(xué)費(fèi)、生活費(fèi),甚至畢業(yè)后的安居費(fèi),全都必須要依托家庭才能支付得起,這也讓這些農(nóng)民工很難成為“悠然養(yǎng)老”的一代人,心安理得地回歸田園。

他們必須要盡己所能,賺取更多的報酬,甚至不惜瞞報年齡、化妝,或者去不正規(guī)工地,打沒有勞動合同的零工。

2012年5月,已經(jīng)年逾六旬的老趙開始在河北省承德市雙灤區(qū)一處建筑工地打工,結(jié)果令他沒想到的是,災(zāi)難從天而降。

2012年11月6日,老趙與工友踩著凳子拆除屋里的架子,不料期間凳子突然歪倒,老趙摔落在地受傷,經(jīng)鑒定構(gòu)成10級傷殘。在老趙住院治療期間,建筑公司交了一部分醫(yī)療費(fèi)之后便不再出錢。

建筑公司給出的解釋也無法令他信服。

公司和老趙沒有簽訂勞動合同,雙方不存在勞動關(guān)系,所以沒有責(zé)任繼續(xù)賠付。

2013年2月,老趙的病情逐漸穩(wěn)定,于是他向承德市勞動部門提交了工傷認(rèn)定申請。

同時,為了確定與建筑公司的勞動關(guān)系,老趙的家人又找到承德市勞動人事爭議仲裁委員會。

不過,他們并沒有得到想要的結(jié)果——老趙的年齡超過60周歲,已經(jīng)不符合勞動仲裁的條件。

無奈之下,老趙只好采取訴訟程序。

2013年2月26日,老趙將建筑公司訴至承德市雙橋區(qū)人民法院,要求法院確認(rèn)原被告之間具有勞動關(guān)系,從而使其獲得應(yīng)有的工傷補(bǔ)償。

在法院,老趙得知,根據(jù)勞動法的規(guī)定,勞動者超過60周歲,用工單位將不允許再與其簽訂勞動合同,如繼續(xù)工作,勞動者與用工單位之間為勞務(wù)關(guān)系。而勞動者與用工單位為勞務(wù)關(guān)系的,一旦發(fā)生意外事故,超過60周歲的勞動者將不能被納入認(rèn)定工傷保險的范圍。

此時腦海中閃過一句話:時代的每一粒塵埃,落在個人身上可能就是壓垮人的一座大山。

只不過這座大山掉下來實(shí)在太突然,沒有給老年人們一絲防備。

03

另一邊,工地同樣沒有做好老年人離開的準(zhǔn)備。

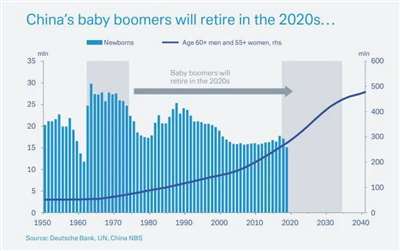

如今這代老年農(nóng)民工的主力軍,普遍出生于60、70年代,在他們身上不難找到兩個鮮明的時代標(biāo)簽——龐大的人口數(shù)量、落后的教育水平。

從1962年開始,我國人口仿佛踩了油門,每年出生人數(shù)高達(dá)2700萬左右,最高時甚至達(dá)到2954萬(1963年)。

但相對于猛沖的人口數(shù)量,那個時代的教育配套還處于“熱身”階段。通過第二次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示,1964年我國受過教育的人口僅為33%,其中小學(xué)文化為總?cè)丝诘?7%,初中人口為總?cè)丝诘?%,高中及其以上就更別提了,實(shí)屬鳳毛麟角。

這點(diǎn)在許多文藝作品中都能出端倪,比如1990年春晚小品《超生游擊隊(duì)》中,宋丹丹就自嘲像她這樣的進(jìn)城務(wù)工人員,被人戲稱為是“盲流”。

那么這代人還能在勞動崗位堅(jiān)持多久呢?

根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在2015年發(fā)表一項(xiàng)研究報告稱,目前中國人的平均壽命則由1970年的稍高于60歲,增至2013年的75.4歲。也就是說,距離這代人的平均,還有十多年的時間,仍然可以被勉強(qiáng)劃入勞動力的范疇。

為什么這些人,到了退休年紀(jì)還要繼續(xù)作為勞動力?

因?yàn)椋鄙俳影嗳恕?/p>

從數(shù)據(jù)來,1985年到1997年,年出生人口都在2000萬以上,其中最高峰的1987年甚至達(dá)到了2508萬,1988年到1990年年出生人口都超過了2300萬。1994年之后,年出生人口開始低于2100萬。1998年之后年出生人口開始低于2000萬,直到近年來越來越不景氣。

就在這代農(nóng)民工涌入城市的同時,80、90年代的新生兒卻進(jìn)入了中國教育已經(jīng)逐步完善的時代。到了2020年,全國高校畢業(yè)生人數(shù)達(dá)到874萬人,比60年代足足增長了53倍。新時代年輕人,每兩個人中就有一個受過高等教育。

人口在下降,教育水平猛增,這樣的組合帶來的結(jié)果,便是年輕人更傾向于選擇室內(nèi)的、薪資較高的腦力工作。

這點(diǎn)我們也能從數(shù)據(jù)中看得出來——根據(jù)《2021應(yīng)屆生就業(yè)趨勢報告》統(tǒng)計(jì),2021年應(yīng)屆生平均期望薪資為6030元,高于農(nóng)民工平均薪資三分之一。

當(dāng)然也不排除80、90后有進(jìn)入工地的,但越來越少。又臟又累又危險的農(nóng)民工,逐漸變?yōu)楫厴I(yè)生的“下下簽”。

工地,年輕人不愿進(jìn),相當(dāng)長的一段時間,其實(shí)那還得仰仗那一代老年人。

事實(shí)也的確如此。根據(jù)《2020年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報告》,全國農(nóng)民工的總數(shù)是2.85億左右。其中50歲以上的農(nóng)民工占比26.4%,這就意味著每四個農(nóng)民工里,就有一個人超過了50歲。中國近3億農(nóng)民工中,從事建筑行業(yè)的有5437萬人,這一行的主力恰恰是50到60歲的人。

那么禁令真的能讓老年人告別工地嗎?其實(shí)未必。

禁令之前,工地雇傭老年人干活合法合規(guī),用人單位需要合理合法付老年人薪水。但隨著禁令下發(fā),工地陷入無人可用的境地,老年人變成了“非法員工”,用人單位便便會想方設(shè)法將這部分風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到老年人身上。

比如,只付給老年人一半的薪水,來就干,不來就拉倒,反正有的是同齡人搶著干。

為了“贏得”一份風(fēng)吹日曬的重體力活兒,老年人從最開始的改年齡、染頭發(fā)、裝作年輕,到后來還得被迫接受只有一半的薪水。

也許等待老年農(nóng)民工并不是真正的“卸甲歸田”,而是不公平待遇,是失去同工同酬的機(jī)會——這些才是我們最害怕看到的。

尾聲

阻止這一幕發(fā)生,在于轉(zhuǎn)換看待這件問題的角度。

比如《北京折疊》有這樣一幕,垃圾工老刀聽到環(huán)保公司跟領(lǐng)導(dǎo)推銷分類機(jī)器,領(lǐng)導(dǎo)說用不用機(jī)器問題不在成本,而是需要考慮第三空間垃圾工的就業(yè)問題。

相似的邏輯在建筑行業(yè)同樣適用——怎樣讓老年建筑工人體面地退出建筑行業(yè),離開這個行業(yè)后依然能找到生計(jì),有生存空間,這才是社會需要考慮的問題。

從目前來看,解決方案也在一步步完善。

比如,在今年的全國“兩會”上,就有代表委員建議,將社保的社會統(tǒng)籌部分金額與繳納地解綁,支持更多靈活就業(yè)群體納入高保障的社保體系之內(nèi),同時,落實(shí)落細(xì)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù),積極開發(fā)村鎮(zhèn)公益性崗位,促進(jìn)返鄉(xiāng)農(nóng)民工社會參與、帶動增加收入,解除超齡農(nóng)民工的后顧之憂。

再比如,從去年年底開始,陜西省總工會開展“送體檢進(jìn)工地”萬名農(nóng)民工免費(fèi)體檢活動,組織醫(yī)務(wù)人員走進(jìn)多家建設(shè)單位,分批次為一萬余名農(nóng)民工開展健康體檢和醫(yī)療咨詢。通過體檢,來篩查出身體不能繼續(xù)工作的農(nóng)民工,而不是靠年齡。

通過越來越多這類建議和政策的出現(xiàn),農(nóng)民工的困境才能真實(shí)被改善,難題才能真實(shí)被解決。

畢竟解決老年農(nóng)民工所遇到的困境,本質(zhì)上是一個解決老有所依、老有所養(yǎng)的問題。

宋代詩人梅堯臣曾寫過一首詩《陶者》,內(nèi)容是這樣的:陶盡門前土,屋上無片瓦。十指不沾泥,鱗鱗居大廈。

我們也同樣希望那些將一生奉獻(xiàn)給工地、道路、橋梁、隧道、工廠等的勞動人民,也能在“掏盡門前土”后,過一個幸福、充實(shí)和體面晚年,擁有更多選擇的權(quán)利。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號