3月11日,疫情中的吉林發生了一件讓人心痛不已的事情:一個不足4歲的女童在醫院等待住院時因急性喉炎死亡。主要原因是因為無核酸報告等待時間過長而未能及時得到治療。

這個小女孩叫小婉君,家住長春市農安縣龍王鄉某村,3月8日,小婉君感覺不舒服,嗓子有點癢,還有點喘氣,她的媽媽江女士先是帶著孩子到了鄉里的診所看病。診所的醫生診斷小婉君患有喉炎,當天給予了消炎針及霧化治療。第二天(3月9日),小婉君又去診所做了霧化治療。

到第三天(3月10日),因為疫情嚴重,當地的診所被通知關停,診所醫生便讓小婉君的家長帶孩子去大醫院就診,并叮囑:“這個病不嚴重,但是得趕快去,如果耽誤了,是很危險的。”——由此可見,診所的醫生對這個病是有很明確的判斷的。

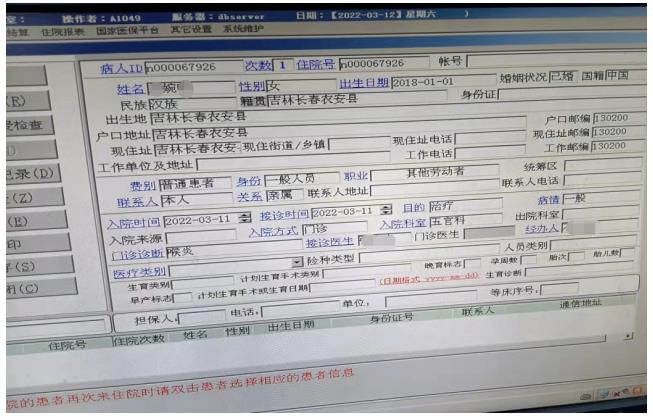

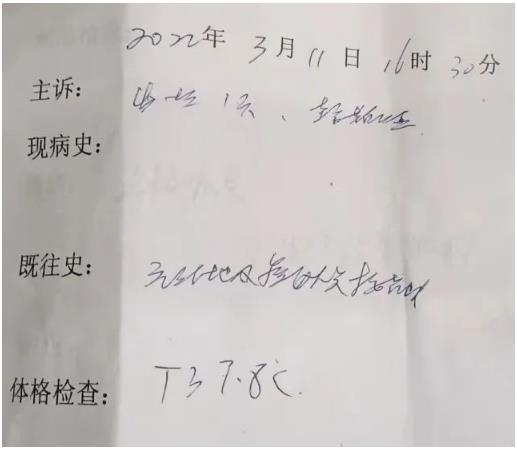

3月11日下午14時21分,小婉君的父母及奶奶帶著孩子來到農安縣人民醫院就診。他們先掛了兒科急診,兒科大夫診斷小婉君患有喉炎,但卻表示,喉炎兒科管不了,得去五官科。

14時27分,他們到了五官科,五官科大夫也確診孩子所患是喉炎,但卻沒有提出診治措施,要求患兒及家屬等待。

家屬提出住院請求,醫生同意,但住院規定要提供患兒及陪護人員的核酸檢測報告。

14時45分,他們去彩鋼房做了核酸檢查,做完是14時57分。

15時28分,他們辦完入院手續到達過渡病房,這個時候,小婉君表現出了明顯不舒服的跡象。此時距離他們到達醫院已經過去1個小時。因孩子很不舒服了,家屬找到護士問是否可以先打針用藥緩解癥狀,護士表示過渡病房不給孩子打針。家屬只能再去找五官科醫生,要求給孩子治療,但此時醫生仍沒意識到孩子問題的嚴重性,只表示因核酸報告沒出來還不能入院,得去過渡病房打針。而過渡病房的護士沒收到醫生的治療處方不知道怎么給孩子用藥。家屬只能又去找五官科醫生,這次醫生給開了藥并找了另一位醫生來對接。

當終于準備打針時,孩子更難受了,并出現了發熱癥狀。病房醫生發現孩子發熱后,要求上發熱門診。——一直到這個時候,醫生和護士都沒有意識到孩子是急性喉炎要發作了,已經耽擱不得了。家屬沒有辦法,還必須按醫院的流程走,到發熱門診一番溝通后,他們又回到了過渡病房準備打針,這一過程又花費了15分鐘。這時時間到了16時38分。

16時40分時,孩子突發呼吸不順,臉色慘白。由過渡病房送到急診科時,孩子已經呼吸心跳停止了,搶救了一個小時,仍然沒有把孩子救回來。

梳理整個過程的時候,我們發現事情本不至于發展到這么慘痛的結局,但它又確實發生了。一個鮮活的小生命因為“急性喉炎”死于醫院,我們不得不對此進行反思。

首先,這樣的悲劇是有前車之鑒的。

2022年1月西安因為疫情封城的時候,就出現過幾起醫療悲劇:一名懷有8個月身孕的孕媽因腹痛就醫,但卻因核酸檢測報告過期4個小時被醫院拒收,在醫院門口等了2個小時后出現大出血,才被收治進去,8個月大的胎兒最終沒能保住;還有一位西安市民的父親突發心臟病,送到某醫院,因為是來自中風險地區被醫院拒收,但他們持有核酸檢測陰性報告。就這樣,從下午2點到晚上10點多嚴重了才接收入院,因耽誤時間太久搶救失敗,老人最終不治離世。

這些都是因為醫院機械地照搬防疫規定,沒有把病人的健康和生命安全放在第一位,而發生的悲劇。診所的醫生尚且知道喉炎耽誤不得,作為縣醫院的醫生卻在2個小時中和家屬及患兒的反復數次的溝通中都沒能發現這個問題,是讓人感到非常遺憾的。(農安縣人民醫院相關負責人事后表示:看過患兒診療的監控錄像之后認為,整個接診過程的時間,的確過長。)

再者,有些地方為防疫一刀切地關閉所有診所的行為也是不妥當的。新冠大流行這兩年國家衛健委規定各診所/醫院不得接診有發熱等新冠“十大”癥狀的病人,但診所接診的還有很多其他疾病的患者。對于農村地區的患者來講,到就近診所或鄉鎮衛生院看病顯然是其首選。回過頭來看,如果小婉君最初看病的診所沒有關停,孩子的病絕不至于發展到無法挽救的余地。

再退一步來講,喉炎并不難治,無論是中醫還是西醫都有成熟的治療方案。這一點,孩子最先看病的診所醫生也這么表達過。在面對急性喉炎時,中醫的急救方法是采用放血針刺急救,主穴取“少商、商陽、四縫”,配穴取“合谷、太淵、內關、照海、涌泉”,一般情況下10-20分鐘可以恢復正常。針刺放血等中醫急救法,是可以為病人爭取到搶救的黃金時間的,而且也是普通老百姓就能夠學會的簡單易行的操作。

2020年的時候,明星潘粵明的母親還曾用針灸醫生教的針刺放血來急救其腦梗的父親,當時也是因為疫情原因,其父親不能及時入院。這件事當時還引發了大討論,有人認為這么做不“科學”,但事實卻是這樣的急救在關鍵時刻救了命。

這些悲劇讓人心痛也必須讓人警醒,疫情之下看病難,防疫也要保證老百姓能夠及時就醫,此外普通老百姓也確實應該多學一點中醫保健和急救知識,這是百利而無一害的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號