編者按:教育關系著下一代的成長,塑造著國家的明天。“減負”問題多年來一直是教育改革的重要議題。近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。隨著各地“雙減”工作的推進,其意義和影響已經遠遠超出減輕學生負擔的范疇,關系到社會公平、人才培養、資本市場、育兒觀念等諸多層面。《探索與爭鳴》近年一直關注教育問題,先后刊發多組討論。相關文章刊發于“雙減”實施前,內容不一定全部符合當前情況,但對我們思考未來教育改革的可能方向和將要產生的社會影響,具有啟發意義。我們特推出以供讀者思考。

筆者近年來主要關注流動兒童這個群體,試圖從文化社會學的角度,通過田野工作來理解他們的群體文化。表面上看,群體文化是一種主觀狀態,但它跟整個社會結構、制度安排有深刻聯系。

流動兒童群體的規模與趨勢

從結構上講,流動兒童群體與留守兒童的群體是一體兩面的關系。他們的父母都是流動人口,只是有一部分跟父母隨遷到城市,另一部分則留在農村。這個現象跟中國的城鎮化道路密切關系,城鄉分離的戶籍制度無疑對農業人口向城市流動有一定的阻礙作用。改革開放以來,很多農村人到城市打工,為中國的快速城鎮化作出了重要貢獻,但是沒有享受到相應的社會福利。這個福利中最重要的一個,就是他們子女的教育。

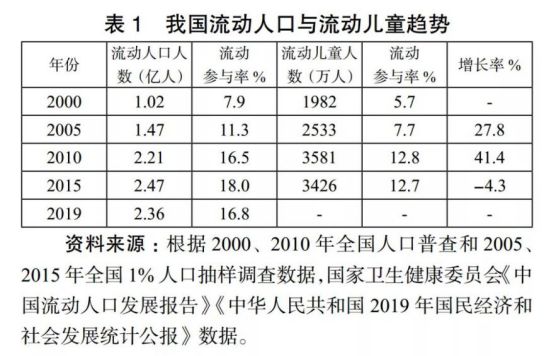

這個群體的規模非常大,其發展有一定的特點和軌跡:第一代基本上是單獨闖城市的,他們把孩子留在農村,到第二代及第三代流動人口越發呈現舉家遷移的特點。據相關統計, 21 世紀前 10 年,流動兒童與流動人口規模都呈持續快速增長的勢頭。其中,流動人口從2000年約 1 個億增長到 2010 年的 2.21 億,相應的流動兒童從 1982 萬增長到 3581 萬。但從 2010年以來,流動人口發展呈現出新的趨勢特征:首先是2010— 2015 年流動人口增長速度明顯下降,全國流動人口規模從 2015 年起從持續上升轉為緩慢下降,而流動兒童規模從 2010 年就開始下降,這一現象在京、滬這樣的超大型城市尤其明顯。這意味著, 2010 年以來全國流動人口增速放緩的過程中,首先是流動兒童離開了城市;然后是 2015 年以來,流動人口與流動兒童同步離開城市。

相對于后者而言,城市無疑更多需要青壯年勞動力,與此同時,城市也的確需要為流動兒童提供更多的教育服務等公共福利。國家其實也意識到了這個問題,比如,“十三五”期間我國實現了1億流動人口的市民化,尤其是農民工的市民化。但是,有兩個因素是不穩定的:其一,解決和放開市民化的基本上是 300 萬以下人口的城市,像京、滬這樣的超大城市的落戶條件依然嚴苛,市民化問題的解決空間有限。其二,這種流動人口的市民化留下了“三權不變”的“尾巴”,即使農民工已經在城市落戶,但其在農村的土地承包權、宅基地使用權和集體收益分配權保留不變。這個“尾巴”是出于社會穩定的考慮,表面上看是對農民工權益的一個保障,實際上恰恰反映了進城落戶的農民工基本上在城市里面處于相對底層的位置。這也說明市民化的進程是不穩定的。這一整體現實導致我們關注的流動兒童以及留守兒童,必然也是社會福利和權益保護比較欠缺的群體。

流動兒童的制度安排與區域差異

上述城鄉結構和人口趨勢,鮮明地體現在各大城市流動人口落戶和子女入學方面的制度安排上。如前所述,通常300萬人口以下的城市更傾向于積極地放開落戶政策,它們一方面需要通過落戶政策來吸引人才和青壯勞動力,另一方面也需要通過外來人口落戶來激活經濟。因此,這些城市也有較強的動力去解決流動人口和流動兒童問題。但像京、滬這樣的超大城市,沒有放寬落戶門檻,甚至更為緊縮,從而導致大量外來人口因不穩定的工作和居住環境而離開。

與落戶政策直接相關的是流動兒童的入學政策。有研究分析了16個城市流動兒童入學政策的友好程度,發現這些政策大致分“材料準入制”和“積分入學制”兩種,在采用“材料準入制”的城市中,中西部城市比華東、華北城市更為友好;在采用“積分入學制”的城市中,珠三角比長三角更為友好。總體上看,北京、上海的入學政策和落戶政策是最嚴苛的。

表 2 統計了 2015 年北上廣深四個城市的流動兒童教育數據,可以看到北京和上海流動兒童占流動人口的比例遠少于廣州和深圳。四個城市義務教育階段學生總數是相當的,但從流動兒童占學生總數的比例來看,北京和上海遠低于廣州和深圳。這些數據體現出制度安排上存在顯著的區域差異,相對而言,珠三角地區比北京、上海采取了更為寬容的教育政策。

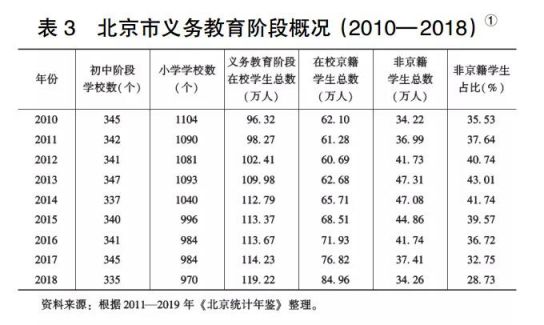

表 3 統計了北京市 2010 年以來義務教育階段的一些數據,可以發現全市在校生總數一直在增長,但小學學校數量基本持續在下降,非京籍學生數及在學生總數中的占比自 2013 年以來一直在下降,主要是因為不少民工子弟校撤并。與此同時,流動人口占北京市常住人口的比例卻沒有大幅下降,基本上保持在38% 左右。這再次說明了北京市對流動兒童疏解的力度遠大于青壯年流動人口。

比較北上廣深四個城市,如果以六年級畢業生人數為分母,可以發現北京小升初階段的流失率仍然是最高的,分別為:北京 18.25%,上海 14.76%,廣州12.56%,深圳 9.26%。其中,具體到各年齡段的情況,以 2015 年為例,北京 0~14 歲的流動兒童共 68.7 萬人,其中 0~4 歲年齡段約 26.7 萬人;5~9 歲約 24.7 萬人,較前一階段流失 2 萬人;10~14 歲只剩下 17.3 萬人,較前一階段大幅流失 7.4 萬人。這個年齡段介于四年級和八年級之間,筆者的田野調查也發現,四年級和六年級是返鄉就讀的兩個高峰節點,四年級孩子約 10歲,父母認為是可以開始自我照顧的年齡,早些回去適應地方教材;六年級則面臨小升初,還涉及轉學籍問題。從初中三年的情況來看,初一的流失率比較低,初二的流失人數是最多的,初三流失也較多,總體上初中三年差不多流失 41%。流失后剩下的那些人往往有兩個出路:一個是流到社會上,一個是在北京上職高。北京的職高與長三角、珠三角有很大的不同,北京的職高基本上沒有制造業,因此最熱門的職高專業主要是教育類、文化藝術類、醫藥衛生類、信息技術類等;而珠三角、長三角的職高還有不少加工制造類和土木工程類的專業。這些專業的差異也決定了流動兒童最終的職業去向。

兩極化:流動兒童的群體文化

群體文化看似是一種看不見摸不著的主觀的東西,但它們往往有結構和制度上客觀的成因,而且一旦形成,會反過來影響社會群體中個體的微觀行為,最終對結構和制度變革產生客觀的影響。伯明翰學派的威利斯·保羅把這個過程稱為“文化生產”。

筆者從2005年開始關注農民工這個群體,田野點在一個叫八家村的城鄉接合部。2010 年之前,八家村還是一個遠近聞名的外來人口聚集區,主要是來自河南固始縣的從事廢品收購的農民工。這個群體當時受到比較嚴重的污名化,有媒體說他們“無荒不拾”。為了更好地進行參與式研究,筆者團隊通過給這個群體的孩子做免費家教的方式進入田野。這個城中村有四所民工子弟學校和一所公立學校, 2008—2009 年,八家村拆遷,這些民工子弟校的孩子有些分流到附近的公立學校,有些隨著農民工群體搬遷到新的聚集區。這些流動兒童的田野研究又分兩類:一是隨父母流動的民工子弟校兒童,二是安置到公立學校的流動兒童。

(一)民工子弟校流動兒童的群體文化:“積極”而非“反”學校文化

筆者最早的研究主要受威利斯·保羅啟發,試圖用他的“反學校文化”來理解民工子弟校的群體文化。但隨著研究的深入,我們發現,“反學校文化”已經不足以把握這個群體的核心文化。總的來說民工子弟校的群體文化有一個從制度性自我選擇到制度性自我放棄的歷程,初中二年級是群體文化發生轉折的關鍵節點。在初二之前,民工子弟校存在高度的流動性,其中有兩個顯著的流出高峰期,但如果從就學意愿上考察,這一時段大多數學生的流出并不是他們放棄學業的結果,恰恰相反,是他們在制度性框架下主動選擇更好的升學機會的結果。因此,與其說農民工子弟的教育行為是“制度性自我放棄”,不如說是“制度性自我選擇”。在這個階段,流動兒童的核心文化仍然是“學校文化”,而不是“反學校文化”。

到了初中階段尤其是初二以后,繼續就讀于民工子弟校的孩子們基本放棄了升學意愿。與此同時,這類學校由于已經沒有了通常理解的學校正式文化,因此孩子們也沒有了反抗的對象。不僅孩子們自己逐漸意識到現在的學校不是一個學習、升學的地方,老師和家長也如此認為,甚至有一些學校和老師通過“默許”“縱容”“泄題”“濫獎”等方式迎合學生。

更重要的是,學校盡管不是一個學習的地方,但是 16 歲之前,孩子們必須待在那里。這一點非常重要,人如果沒有一個積極的意義歸屬,其實是待不住的。也許我們會使用“混日子”來描述他們的學習生活,但走近他們會發現,這個“混”絕不是消極地打發日子,“混”被賦予很多積極的意義,他們會認為“混得開”很重要。關鍵的是,他們還形成了各式各樣的同伴群體。這些同伴群體以“義氣”精神為核心,以友誼為紐帶,以“基礎群體—衍生群體”為組織構架,把所有成員都吸納進他們的勢力范圍之內。每位成員都歸屬于不同的群體,獲得了不同維度和質感的社會化體驗。群體的成立與解散,群體間的成員流動,以及成員個人策略的運用,體現了同輩群體的動態運行機制。這些錯綜復雜的同輩群體構成了民工子弟校實際的社會基礎,其豐富的活動安排占據了就學過程的主體部分,是民工子弟校實際的“前臺”。

通過這個“前臺”,農民工子弟的社會生活獲得了充實而有條理的安排,其生命意義也獲得了相應的安頓。農民工子弟總是樂此不疲地策劃、組織、參與屬于他們自己的群體活動,也正是通過這些群體及活動,學校成為他們自己的天地,農民工子弟彰顯出他們的自主性、能動性和主體性,最終形成了一種清晰可辨的、具有獨特風格的群體文化。

這種文化既是他們對學校生活的掌控,也是對社會生活的演練。雖然在學校教育過程中,他們放棄了在課堂、作業、考試以及升學上的努力,但是,那些他們真正在意的社會關系的建立與維系,無疑是另一種更為重要而積極的體驗。通過這些歷練,他們能更好地適應社會并應對未來。筆者團隊加入的幾個孩子們的 QQ 群,多年后仍然很活躍,他們在群里面交流信息、組織活動、相互幫忙、相互傾訴。這種群體文化因有自成一體的“意義—規則—行動”系統,不能簡單地歸為“反學校文化”,而是某種積極的流動兒童群體文化, 新的視角有助于理解這群孩子在怎樣一個大的結構和制度背景下賦予生活以意義,努力尋找生活的機會。

(二)公立學校流動兒童的群體文化:積極與消極并存

筆者團隊對公立學校流動兒童的研究發現,這是一個高度敏感的群體。從消極的角度看,這個群體因為環境和文化的刺激,容易受到污名化的對待,因此變得脆弱,繼而走向自我放棄乃至越軌。但從積極的角度看,這個群體因為接觸了學校正式文化的熏陶,容易產生超乎常人的學業抱負,引導恰當的話,反而可能培養出優秀的學生,甚至實現真正的階層突破。對于這樣一群孩子教育的重點,是在耐心細致地理解他們群體文化的基礎上,呵護他們敏感的心靈,盡力避免對他們的污名化和傷害,幫助他們走向更加自信和優秀。

最近幾年,筆者團隊在中國農業大學舉辦了“周末成長營”,嘗試做一些干預性研究,主要任務不是輔導功課,而是圍繞流動兒童的社會性發展,精心設計一些活動,主題包括:同伴群體、親子關系、師生關系、陌生人關系、游戲愛好、音樂繪畫、情緒管理、零食辨別(飲食健康)、性別文化、短視頻、影子教育、疫情生活等。

總的看來,這些活動頗有成效,有些孩子從一開始的羞澀變得活潑開朗,愿意大方地跟我們展示自己的方言和家鄉,分享他們的家庭故事、朋友“糗事”和學校“新聞”。最關鍵的是,這些孩子都能夠很好地跟“社會”打交道,正確地處理各種關系,日后更好地健康發展。其中,社會性發展是公立學校中流動兒童健康成長的重要組成部分。即便大部分孩子在四年級和六年級返鄉就讀,重新成為留守兒童,有些依然跟筆者團隊保持線上聯系,分享他們的喜悅和煩惱。有些孩子繼續保持著優秀自信的品質,結交了新的朋友,取得了優異的成績;有些留在北京讀書的孩子也被評為“三好學生”,被推薦到優質中學去讀書。

就目前而言,對于這個特殊的群體,國家、學校和社會還有很多可為空間。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號