2019年底,隱藏在浙江省金華市武義縣山林里近半個世紀的楊家醫(yī)院,引起了新京報、騰訊、網(wǎng)易等主流媒體的爭相報道。

之所以引起關注,一方面,是因為它的病人大多是耄耋之年的塵肺患者。事實上,這家塵肺醫(yī)院曾是中國最大的螢石礦企——浙江東風螢石公司的職工醫(yī)院。醫(yī)院目前收治的,正是這家公司的最后一批塵肺病人。有病人抱怨它“醫(yī)院不像醫(yī)院,農(nóng)村不像農(nóng)村”,也有病人調(diào)侃它是“中國再找不出第二家”的“特色醫(yī)院”。

處在社會邊緣的楊家醫(yī)院突然被放到媒體的聚光燈下,另一方面也是因為2019年7月11日,國家衛(wèi)健委等10部門發(fā)布了《塵肺病防治攻堅行動方案》(以下簡稱《方案》),聲稱要在2020年底實現(xiàn)塵肺病防治目標。根據(jù)國家衛(wèi)健委披露,截止2018年年底,我國累計報告職業(yè)病97.5萬例,其中,職業(yè)性塵肺病87.3萬例,約占報告職業(yè)病病例總數(shù)的90%。

老牌螢礦的彪炳戰(zhàn)績:防治塵肺病的全國先進單位

螢石是重要的工業(yè)生產(chǎn)礦物原料,主要用于提取制備氟元素及其化合物。浙江金華武義的螢礦蜚聲全國,其大規(guī)模開采始于1921年。抗戰(zhàn)時期,日軍兩犯浙江,大肆盜掠作為稀缺工業(yè)原料的螢石。為此,武義軍民不屈不撓地斗爭,直至1945年抗戰(zhàn)勝利,在這家老牌螢礦的歷史上留下了可歌可泣的一筆。

解放后,浙江省人民政府恢復開發(fā)武義螢礦,隨后國營企業(yè)浙江東風螢石礦于1966年正式成立。1980年代,企業(yè)改名為浙江東風螢石公司,是當時全國最大的螢石生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。巔峰時期的東風螢石公司,無論是出口創(chuàng)匯,還是納稅金額,都在當?shù)厥浊恢福退?990年代末改制后的蕭條大相徑庭。

作為工礦企業(yè),東風螢石公司在改善勞動環(huán)境和防治塵肺病方面的成績,更是在全國數(shù)一數(shù)二。1980年代初,冶金工業(yè)部安全環(huán)保司點名表揚“延長矽肺病發(fā)病工齡和延長患者壽命做得好的單位”,東風螢石公司榜上有名。

那么,當時的東風螢石公司在礦工塵肺預防、控制和消除方面,做了什么呢?

三十年防塵工作:“從不認識到有所認識,再到認真重視”

其實東風螢石公司的塵肺防治工作不是一開始就做得很好。雖然國務院早在1956年就頒發(fā)了《關于防止廠、礦企業(yè)中矽塵危害的決定》,上級也三令五申要搞好防塵工作,但根據(jù)公司自己的說法,“我們抓一陣、松一陣, 沒有堅持下來”。

1964年之前,礦井沒有建立通風系統(tǒng),只依靠自然通風。因為機械化程度低、體力勞動強度大,而當時的采掘工作都是干式作業(yè),平均粉塵濃度高達316mg/m³。結(jié)果就是在井下接塵作業(yè)的工人的塵肺患病率高、發(fā)病早、進展快、病程短。

根據(jù)公司統(tǒng)計,當時患塵肺的平均工齡為4.3年,Ⅰ期塵肺進展到Ⅱ期為3.3年,Ⅱ期進展到Ⅲ期為6.8年。(記住這些數(shù)字,因為你會被后來的改善驚掉下巴)到1985年底,公司累計塵肺病859人。這些患者絕大部分(99.5%)是1965年前的接塵人員,已有227人死亡,平均死亡年齡約為39歲,是建礦36年來工傷的死亡人數(shù)的3.98倍。今天還在楊家醫(yī)院里療養(yǎng)的高齡塵肺老人,大多是這一批塵肺患者。

好消息是:幸存的塵肺病患者,幾乎是東風螢石公司的最后一批塵肺病患者——因為1965年進礦的接塵人員,到1986年僅有4例塵肺;1967年進礦的140名接塵工人,到80年代末無一例塵肺病。而東風螢石公司1997年最后一次集體體檢和胸部X線片診斷結(jié)果更顯示,209名在1965年到1967年入礦下井、并連續(xù)接塵大于等于2年的接塵工人,無1例塵肺發(fā)生。

這些數(shù)據(jù)不僅體現(xiàn)了東風螢石公司防治塵肺的成績,還充分說明:塵肺是可以預防和消除的。那么東風螢石礦做了什么呢?

塵肺病帶來的經(jīng)濟和人力損失是一方面,塵肺病患者和死者及其家庭的慘狀更深深刺痛了廠礦上下。于是,東風螢石礦在1963年后逐步推行與落實綜合防塵措施,分為兩個階段:

1964到1965年為單項濕式作業(yè)階段,采取了比較簡單的防塵措施,即以中心供水鑿巖為主的濕式作業(yè),其他條件和以前相同。但就是這么一個小小的改變,就已經(jīng)讓平均粉塵濃度降至9.3mg/m³!在學者張琪鳳和楊大里追蹤的病例中,這一階段因為粉塵濃度不穩(wěn)定,所以仍有1例塵肺發(fā)生,但其發(fā)病工齡已延長至11.9年,塵肺發(fā)病率和患病率已降至0.4%。

1966到1996年為綜合防塵階段,采取了濕式作業(yè)、噴灑巷壁、水封爆破、機械通風等措施,并進行衛(wèi)生宣教,加強了個人防護(戴口罩等)。在這一階段,東風螢石礦的平均粉塵濃度只有1.2 mg/m³。張琪鳳和楊大里對全面開展綜合防塵后入礦的工人動態(tài)觀察至1982年,歷經(jīng)16年未發(fā)生1例塵肺,塵肺發(fā)病率、患病率、病死率等指標均下降為0。根據(jù)東風螢石公司自己在1980年代末提供的數(shù)據(jù),在綜合防塵的初期階段進礦的接塵人員中, 還發(fā)現(xiàn) 4例塵肺患者,但發(fā)病平均工齡已延長到18年,廠礦的粉塵危害已經(jīng)得到控制。

東風螢石公司甚至直接在1980年代末算過一筆賬:不搞綜合防塵的直接經(jīng)濟損失合計2646.87萬元(主要用于治療和供養(yǎng)病人及其家庭),間接經(jīng)濟損失為11801.93萬元(指因患塵肺而喪失勞動力,不能為國家創(chuàng)造利稅或產(chǎn)值所造成的損失);因采取了綜合防塵措施減少塵肺人數(shù)的發(fā)生取得的直接經(jīng)濟效益為3021.51萬元,間接經(jīng)濟效益為5776.05萬元,總計8797.56萬元。

公司的結(jié)論是:“每減少一個塵肺病人可獲得直接經(jīng)濟效益2.18萬元。每花1元防塵費可獲得21元的經(jīng)濟效益。”

事實上,比起這些冷冰冰的數(shù)字,更重要的是那千百個活生生的工人和他們背后的家庭。今天在簡陋的楊家醫(yī)院靜靜療養(yǎng)的那些塵肺老人,他們是幸運的——因為那個“工人階級當家作主”的年代,塵肺沒有過早地奪去他們的生命;他們又是不幸的——因為他們目睹市場經(jīng)濟將輝煌的東風螢石公司職工醫(yī)院變成破敗的楊家醫(yī)院,然后和這家醫(yī)院一同無奈地凋零……

最后的塵肺患者,最后的塵肺醫(yī)院

新京報記者曾經(jīng)走訪楊家醫(yī)院,記錄了一些東風螢石公司塵肺老工人的故事,其中最典型的是孫舍榮和王祖貽。

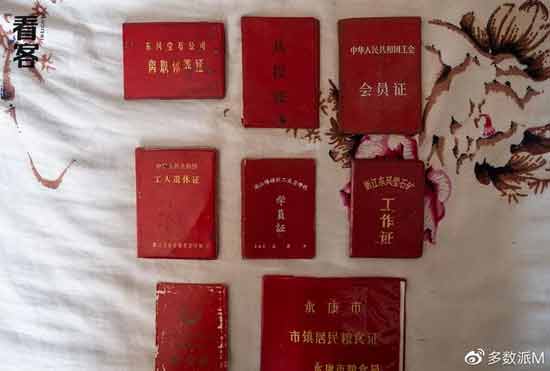

現(xiàn)年86歲的孫舍榮老人于1958年7月1日進入公司。工作了三年零三個月后,他申請回農(nóng)村種地。1968年,當時在家務農(nóng)的孫舍榮接到原單位通知,回去檢查身體,才知道自己已經(jīng)患上了塵肺病。他終于明白,為什么自己在回家后就干不了重活。他的患病也是廠礦在1964年前沒采取防塵措施的寫照。

但是,在查出塵肺病后,孫舍榮每個月都能領到和當時礦工差不多水平的工資。根據(jù)政策,當時國家和企業(yè)全包塵肺病患者和死者的費用,包括工資、醫(yī)療費、護理費、撫恤費、喪葬費等。孫舍榮能在患塵肺病的情況下保養(yǎng)得當,活到八十多歲,也是這一政策的寫照。

現(xiàn)年84歲的王祖貽老人也是在1968年得知自己患上塵肺。他曾在東風螢石礦工作過三四年,后來又去云南當了五六年鐵道兵。1968年,他退伍轉(zhuǎn)業(yè)又回到東風螢石礦,在職工醫(yī)院做體檢,顯示他已經(jīng)有了塵肺病早期癥狀,診斷為“0到1期矽肺”。后來一年一度的體檢顯示,他的塵肺病已經(jīng)逐漸發(fā)展到Ⅰ期、Ⅱ期,所以他在1974年離開公司、回到家鄉(xiāng)。王祖貽從公司離開后,工資按90%發(fā)放,拿到手的55元跟鎮(zhèn)長工資都差不多,“我走在鎮(zhèn)上,別人見了我就說‘工資大王來了,工資大王來了’。”

在上世紀80年代,隨著東風螢石公司成為中國最大的螢石生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),職工醫(yī)院也發(fā)展到了頂峰:150多張床位,120多名工作人員,水廠、學校、電影院、商貿(mào)中心等完善的配套設施,還有直接從日本購入的最新X光機——那時連武義縣人民醫(yī)院都沒有這樣好的設備。醫(yī)院不僅能給公司職工、家屬和周邊農(nóng)村村民看病,還能做一些簡單的手術,像闌尾炎、疝氣、氣胸,甚至還有“洗肺”。

如此生活三十年,直到大廈崩塌

2000年,東風螢石公司以資源枯竭的名義宣告破產(chǎn)。職工醫(yī)院也因此改為私營,從公司撥款變成了自負盈虧,幾乎所有收入都來源于醫(yī)保支付。公司破產(chǎn)前,塵肺病人的治療費用全部由公司的勞保承擔,看其他病也不用花錢。醫(yī)院改制后,病人肺部相關疾病的治療還可以全部報銷,但別的疾病就是按照政策繳付相應的比例。稍大一點的病,只能轉(zhuǎn)院到武義縣城或者金華市區(qū)去治療。家屬6元錢一夜的陪護費和部分電費也是自己承擔。

而楊家醫(yī)院的設施,也一直停留在上世紀80年代:建筑破敗,猶如深山中的廢棄廠房;那臺日本進口的X光機已經(jīng)40歲了,“縫縫補補”后還在用;家屬在低矮的伙房燒柴,用土灶做飯;病房里沒有廁所、沒有空調(diào)甚至電扇,澡堂因為鍋爐成本太高而關閉;因為山勢高,水壓小,所以經(jīng)常停水……今天的楊家醫(yī)院,只剩六七名醫(yī)生,五名護士,30多名病患。這些病患絕大部分已經(jīng)超過80歲。病患的減少也意味著醫(yī)院的收入不足,更新基礎設施和升級醫(yī)療設備更無從談起。最終,楊家醫(yī)院也很可能和這些塵肺老人一樣,漸漸凋零。

結(jié)語:重建大廈

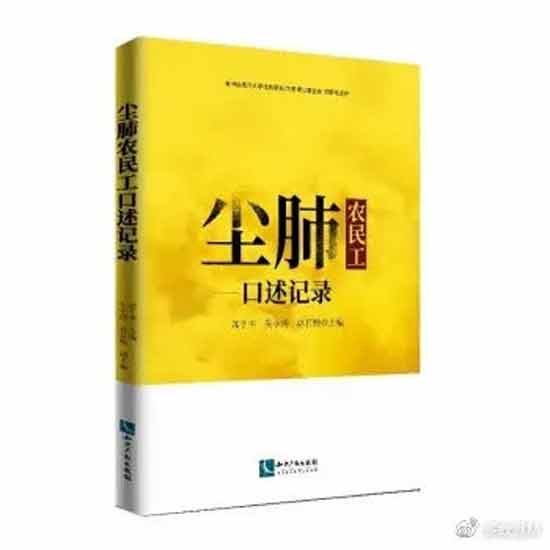

社會主義大廈的崩塌影響到的不僅是老一代的國企塵肺病工人的待遇和治療條件。在剛剛過去的2020年年底,清華大學社會學家郭于華老師和她的同事們共同出版了《塵肺農(nóng)民工口述記錄》。他們的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),到2018年底,全國報告約87萬余例塵肺病。他們沒有他們的國企工人前輩那樣的幸運,在開山鑿動爬高入地馬不停蹄地建造出一段又一段高鐵,一次又一次地刷新所謂“中國速度”和世界高樓的記錄的的同時,一直被忽略的是他們的勞動過程中的保護。由此,正如郭于華在書中總結(jié)的那樣,很多塵肺工友在貧病、求助和維權(quán)的的困局中難以自拔,無論他們?nèi)绾蔚貖^力掙扎。而東風螢石公司和楊家醫(yī)院的故事告訴我們的是,即使在物質(zhì)和技術條件沒有當下這么高的情況下,這些犧牲并不是必要的,這一切并不必然如此。

跳出塵肺病的個案,東風螢石公司和楊家醫(yī)院還給作為勞動者的我們反思自己在勞動過程中受到的不合理、不公平的對待提供一些啟示。最近獲得媒體關注頗多的拼多多女員工猝死、員工跳樓事件,以及外賣騎手猝死和自焚和討薪事件,讓我們看到了腦力無產(chǎn)者和體力無產(chǎn)者兩者的界限已經(jīng)變得不那么明確,而無一不是2008年經(jīng)濟危機后我國采取的進一步地私有化和金融自由化的新自由主義式應對方案的社會后果。雖然國家在維護勞動者權(quán)益方面有一些立法上的動作(如08年勞動法的頒布及其后的執(zhí)行),但是它對資本的容忍、依賴和扶持 – 如果不是縱容和合謀 – 讓這些努力變得無力。不過,如果在1950-1960年代的物質(zhì)和技術條件下,勞動者都可以通過一系列的制度安排獲得勞動的尊嚴和體面,我們當然也可以。

當然, 這并不是說要回到之前一模一樣的政治經(jīng)濟和生產(chǎn)的組織制度,東風螢石公司、楊家醫(yī)院和住在其中的老國企工人的待遇的前后變化和生命歷程給我們提供了一個靈感和一個反思的契機和出發(fā)點,讓我們對制度和社會變遷有更深的體悟。而具體如何做,還需要我們聯(lián)合和組織起來,積極地進行探索。改革開放40年,主流媒體都在津津樂道中國經(jīng)濟發(fā)展取得了多大的進步,而勞動者的權(quán)益狀況卻如墜深淵。我們衷心希望,中國塵肺工友、工人、勞動者和勞動權(quán)益保障在未來也能取得這么大的進步,而不是連40年前都不如。????

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號