這幾天,食品標識管理辦法征求意見稿中“不得標注‘零添加’‘非轉基因’”的條款,在網絡上引起了熱議。

據悉,意見征求將截止到8月26日。

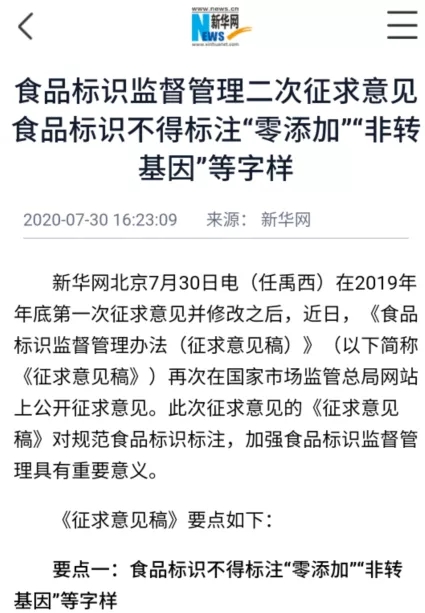

不得標注“零添加”“非轉基因字樣”的內容是第二次征求意見稿臨時加入的(下圖左列),2019年第一次征求意見稿并沒有這些內容(下圖右列)。

不知道是何方“神圣”推動意見征求第二稿這一改變的?

通過媒體的報道,筆者大約了解了專家對“不得標識‘零添加’”的解釋:

一種說法是“無添加”“0添加”之類的概念并沒有準確界定,“零添加”的說法并不科學,這種說辭更多是一種營銷的說法;

一種說法是有些食品根本就不需要添加的某些成分;

更權威的說法是只要使用食品添加劑合法適量,在安全范圍之內,就不會給食用者的身體健康帶來危害。

不可否認,某些商家純粹為了營銷打擦邊球,明明添加了這種成分,卻聲稱沒有添加另一種成分,這其實是一種誤導欺詐行為。

但是不是所有的“零添加”都不成立呢?顯然也不是這樣的,就以醬油為例,廣東衛視《生活大數據》欄目組曾在2018年9月,采訪了廣電計量食品農產品檢測實驗室,該實驗室隨機采集到三組宣稱“零添加”的兒童醬油和它們相對應品牌的普通醬油,檢測了各自的氨基酸態氮、防腐劑、鹽分的含量。

氨基酸態氮含量越高,越會讓人覺得醬油口感比較“鮮”——事實上是添加劑成分更多;苯甲酸、山梨酸兩種物質則是常用的防腐劑成分,添加的防腐劑之后,醬油可以有更長的保質期。通過實驗數據發現,在氨基酸態氮方面,兒童醬油比普通醬油的低;在防腐劑方面,有兩組兒童醬油確實無防腐劑添加。

這個例子說明了什么?

第一,“零添加”、“不添加”或“少添加”食品添加劑是可以做到的,但必然以犧牲食品的色、香、味以及保質期為代價。例如,超市里不同品牌不同種類的醬油保質期從半年到兩年不等,主要原因就是是否添加了防腐劑或防腐劑含量不一樣;又如,南街村的濕面不使用苯甲酸、山梨酸等防腐劑,而是采用了更為健康的乳酸進行保鮮,導致其保質期只有半年,口感也偏酸,很多滯銷產品還在倉庫就被迫銷毀。

第二,食品添加劑的成分、含量是可以檢測出來的,并不是專家所說的“難以界定”。

以“難以界定”為由,一刀切地禁止商家標識實際上是一種“偷懶”行為,這對于那些愿意以更高成本(犧牲保質期其實是犧牲了商品流轉周期,增加了損耗,變相地增加了成本)給消費者提供更健康食品的商家是不公平的;至于那些打擦邊球、胡亂標識的商家,只要監管部門的檢測跟進,完全可以進行清理整治。

關于“非轉基因”也是類似情況。例如現在市面上銷售的玉米胚芽油和醬油,有些的確是使用的非轉基因玉米和非轉基因黃豆,采購成本要高于進口的轉基因玉米和黃豆。禁止商家以使用非轉基因原料進行宣傳,不是逼著商家都去使用更廉價的轉基因原料嗎?

進一步來講,一個更根本的原因,標識“零添加”、“非轉基因”,就會讓消費者關注到添加劑和轉基因的食品安全問題。禁止標識,實際上也就起到了淡化作用。

長期以來,圍繞轉基因和添加劑的食品安全問題一直存在著巨大爭議,即便在左翼群體內部也存在著爭議,反對主糧轉基因化和反對食品添加劑的人往往被指責為“反智”、“反科學”,支持者把食品添加劑和轉基因作物當作科學技術進步的產物。

事實果真如此嗎?

我們不妨以食品添加劑的歷史為例,進行一個簡單的辨析。

1901年,美國孟山都公司推出了糖精(它的發明還要再往前追溯一二十年);1908年,日本化學家在海藻中提取谷氨酸鈉,即味精;1910年,人造黃油在美國誕生……20世紀初,形形色色的化學合成物質堂而皇之的登上了現代食品工業的舞臺。

化學合成物的加入,徹底改變了現代人類的食物格局。食品添加劑的使用改善了食品的色、香、味,大大增強了使用添加劑的食品工廠的產品競爭力,化學公司、食品公司便趨之若鶩,越來越多的食品添加劑被發現和發明出來。

防腐類添加劑的使用大大延長了食品的保質期,使得食品工廠的商品能夠得以長時間儲存和遠距離運輸、降低了食品變質的損耗,大大方便了食品工廠的市場拓展和壟斷,一批食品工業的巨頭在這個過程中得以產生。在大資本的利潤驅使之下,食品添加劑的種類、數量均快速增加。以味精為例,1948年以后,每十年美國食品工業味精的使用量就會翻番。在加工食品、嬰兒食品中都能發現味精的蹤跡。

可見,食品添加劑的發明和大規模使用,與其說是技術進步的產物,還不如說是資本主義發展的產物。資本主義相對之前的社會固然有其歷史進步性,但并不意味著資本主義發展所帶來的產物都具有進步性,例如環境污染、例如食品添加劑。

直到20世紀60年代以后,食品添加劑所引發的問題才逐漸被暴露出來。

1968年,美國圣路易斯華盛頓大學有關味精安全性的動物實驗發現,大鼠進食大量味精后,普遍出現腦組織損傷。

1971年,美國研究人員發現,攝入二乙基固醇(DES)的母親與她們的女兒患罕見的陰道癌有關。二乙基固醇是一種用以增加動物脂肪和體重的飼料添加劑,在1947年被發明出來以后,廣泛應用于美國的養殖工業,曾被稱為“人類食品生產史上最重要的發展”。直到1977年二乙基固醇被證實確有致癌性,才被美國FDA禁用。

1971年,日本合成了“高果糖玉米糖漿”廉價增甜劑,后被證實可以完好無損地抵達肝臟而不分解,直接在肝臟合成脂肪,誘發多種疾病。

1974年 美國FDA批準了人造甜味劑“阿斯巴甜”;一年后FDA發現西爾公司提交的數據中,隱瞞了動物食用阿斯巴甜后出現抽搐和腦瘤,但FDA卻沒有取締該產品;1983年,《新英格蘭醫學雜志》報告,阿斯巴甜能導致體重增加。

1985年,《柳葉刀》載文指出:79%的多動癥兒童從飲食中除去人工色素和調味劑后,病情就能夠得到改善;1996年,美國醫學會會議上的報告再次指出,兒童多動癥病例都與食品化學添加劑有關。當這些兒童不再食用含化學合成色素、化學合成調味料或化學合成防腐劑的食品后,癥狀就顯著改善。

1986年,《國際生物社會學研究雜志》公布了長達四年的調查結果:發現紐約市803所公立學校的餐廳如果減少人工色素、調味劑和防腐劑攝入量,學生的平均學習成績就會提高15.7%.

……

上世紀90年代至今,食品添加劑導致的健康危害越來越頻繁地被暴露出來,但隨之而來的是公眾與食品工業和化學工業的大資本之間的博弈。大資本利用手中掌握的傳媒,收買了一大批科學家和媒體,不斷為食品添加劑“洗白”;除非造成了類似三聚氰胺事件這樣的嚴重而且廣泛的食品安全事故,那些即便被證實有害的食品添加劑也依然在食品工業中繼續使用。

例如在食品公司的游說下,我們早已聞之色變的瘦肉精,至今仍在美國的養殖工業被“合法”使用;美國早在1998年就禁止使用會致癌的蘇丹紅,而美國的快餐公司肯德基卻堂而皇之地在中國的門店使用到2005年,直到中國有關部門出面禁止。

即便那些所謂的有害添加劑被嚴令禁止,目前,依然有大量添加劑在食品工業中被廣泛地“合法”使用。以我國為例,目前的食品添加劑有23個大類,2000多個品種。

前些年,媒體曝光的地溝油、反式脂肪酸、一滴香、香精大米、性早熟奶、豬牛羊肉精膏、瘦肉精、蘇丹紅、三聚氰胺奶等等一系列食品安全事件,添加劑支持派把這些歸咎于不法商家的非法添加,那么,“合法”使用的添加劑就一定安全了嗎?

拿我們前面提到的食品中廣泛使用的防腐劑——苯甲酸(鈉)和山梨酸(鉀)來說,主流的說法是這兩種添加劑絕對安全,可以被人體代謝;但醫學專家也指出,防腐劑的長期食用會損害肝臟和腎臟,用量過多甚至會致癌——但這種說法往往不被主流學術精英所待見,甚至要慘遭污蔑。

“合法”添加劑,不過是資本與權力相互妥協的結果,既不會對食品工業的大資本利益產生太大觸動,又不至于在較短時間內嚴重危害公眾身體健康。至于越來越廣泛的慢性疾病的發生,這個完全可以交給學術精英和媒體去辯解。

20世紀初,美國癌癥死亡率僅占死因的3%;20世紀末,美國癌癥死亡率已經達到死因的20%。多因論是一種很討巧的辯解方式:癌癥發生率的增加和死因占比的增加,可能是添加劑導致的,也可能是環境污染導致的,可能是轉基因食品導致的,也可能是電子產品輻射導致的……

面對多因論的辯解,公眾沒辦法將責任單獨歸咎于添加劑和轉基因,但不可否認的是,添加劑、轉基因、環境污染、輻射……,它們都是共犯,而罪魁禍首就是資本!

壟斷資本主義對生產規模擴大、生產成本壓縮的追求,促使它們廣泛地使用添加劑以及可能對健康有害的加工工藝(例如使用化學浸出法取代傳統壓榨工藝生產食用油)。

2005年,在奶企巨頭的推動下,低溫奶外包裝不得再標識“鮮牛奶”。因為鮮牛奶的保質期非常短,不利于奶企巨頭在全國開疆拓土。本來各地的小奶企完全可以向本地消費者提供保質期短的真正的“鮮牛奶”,就是為了方便奶企巨頭壟斷全國市場,它們就這樣把標準改了,用可以有更長流通周期的“還原乳”攻占低溫奶市場。這一荒唐規定直到2009年初才宣告終結。

在筆者的記憶中,小時候縣城里還有國營的食品廠,很多小吃、零食以及油鹽醬醋等調料都可以從縣食品廠直接購買。這種小范圍、短距離的生產-銷售模式,商品流轉的過程和周期都非常短,根本不需要依賴防腐劑等添加劑的使用,來增加保質期和儲存時間。而再往前追溯到計劃經濟時代,生產有著更強的計劃性,更有利于縮短產品流通周期,也不會出現產品過剩導致的庫存積壓。

類似地,在一個為人民服務的社會,生產的主要目的不是為了追求利潤,也就不需要使用廉價甜味劑、辣味素,來替代傳統食物中的蔗糖、辣椒,去刻意壓地成本。

沒有了市場經濟的惡性競爭,社會主義的食品工廠只需要給消費者提供本原的食物,而不必通過添加劑的使用,刻意提高食物的“賣相”。

……

也就是說,一個可以完全不依靠添加劑、轉基因的社會主義的食品生產體系是完全可能的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號