頭懸利刃

一間大屋子,亮麗光鮮,臥室的屋梁下懸著一把刀。刀身沉重,刃口鋒利,系在一根頭發上,正如古語所說千鈞一發。但是專家反復告訴屋子里的人:第一,這根發絲絕對結實,能抗七級地震;第二,這把刀是必要的,如果沒有它,房子里的冰箱、彩電、抽水馬桶、無線網絡……都不能啟動,大家就不會生活得這么舒服。

日本國民大概一直接受著這樣的教育,核電是清潔的,核電是安全的,核電是必要的。就在2011年3月11日福島核事件之后不久,一位在中國生活的著名日本青年還在電視上說:“他們不會放棄核電。”日本政府與核電企業的宣傳何其徹底,讓一位自認為有反省精神的青年才俊,災難之后仍癡情不改。很多日本青年從小就生活在核電站附近,每天看著頭頂懸刀,習以為常,不免產生幻覺,真的就相信它能永垂不落了。

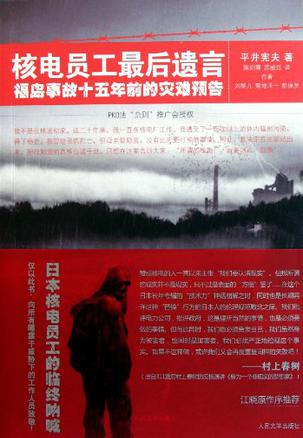

也有人早就發出了警告,只是這個聲音太弱了。從1990年代開始,核電員工平井憲夫就致力于反核宣傳,這部《核電員工最后遺言》就是他的反核演講集,1995年曾由一個NGO組織自費出版,直到福島核事件之后,才在網絡上廣為傳播,并且迅速被翻譯成各種語言。雖然我知道核電必然會有問題,但是文中的細節仍讓我震驚,沒想到問題如此嚴重,如此荒謬。

平井憲夫生前是日本東京電力的一級技工,曾在包括福島在內的很多核電站工作,負責監督配管工程的定期檢查。平井憲夫于1996年12月因癌癥去世。他在去世前幾年致力于反核活動,留下了很多演講記錄。

2011年6月,經劉黎兒等人的努力,此書在臺北出版了中文繁體字版。11月,簡體版又在北京出版,使得大陸讀者在核電發展呼聲甚高的情況下,能夠聽到另一種聲音。中文版還收入了另外幾篇相關文章。有前GE公司核反應堆設計師菊地洋一先生的反核演講;有劉黎兒對前東芝核電設計、維修工程師小倉志郎的采訪。這兩位都參與過福島核電站的設計和制造。福島事件之初,小倉志郎就在3月16日舉行記者會,揭露福島設計中的問題。

這些人無疑都是真正的核專家。雖然我一向強調,不需要科學依據,單從歷史的、倫理的、哲學的角度,就足以對核電進行全面的否定。但是,在我們這個科學主義意識形態依然強烈的時代,他們對于核電的批判更有力度,更容易粉碎公眾殘存的幻想。

核電這個光鮮的大屋子,其內部早就柱斜梁歪、百孔千瘡了。

不只是鄰居的問題,也是自己的問題

在以往中國人的意識里,核危機遠在天邊,事不關己。三厘島也好,切爾諾貝利也好,都是電視里的事兒。福島核事件之初,也只是隔岸觀火。不過,危機很快蔓延過來,很多人惶惶地搶鹽。驀然回首,才發現在我們自己的國土上,核電站已經四處開花了。

更大的危險不來自一衣帶水的彼岸,而在我們身邊。所以,對于今天的中國,這本書說的并不是別人的事情。

在福島核事件進行的過程中,各方面的反應耐人尋味。中國的核專家反復強調核電的清潔、安全和必要。事態在一天天惡化,他們的心態卻始終樂觀,他們永遠告訴公眾,已經發生的事情遠遠沒有(無知的)公眾想象得那樣嚴重,并且不會再惡化了。但是在此期間,日本及國際社會對福島事件嚴重程度的認定逐漸提高,最后被認定為七級,與切爾諾貝利事件相同。德國很快宣布全面放棄核電。而中國的核專家依然宣稱,即使日本出了問題,中國也不會出問題。因為中國的技術更先進,更成熟。所以,中國要不為所動,繼續發展核電。

相信什么,不相信什么,為什么相信這個而不是那個?我們常常會陷入這種無所適從的尷尬境地。在我們至今仍然普遍的科學主義意識形態下,人們相信科學,遵從科學,核電站這樣的高科技常被默認為先進、高級的好東西。我們也曾把科學家視為純粹知識的擁有者,相信他們有良知,說真話,愛國愛民,為人類造福。所以在遇到重大問題時相信他們的判斷。但是,近些年來,在關于牛奶的三聚氰胺、食鹽加碘、轉基因主糧、瘦肉精等一系列與科學有關的事件中,專家的話語常讓我們心生疑竇。我們發現,專家是有立場的,是有利益關聯的。電視上的主流核電專家永遠在說著同樣的話:核電是綠色的,核電是安全的,核電是必要的。

平井憲夫的著作給我們提供了來自核電專家的不同聲音。

核事故難以避免

有一利必有一弊,核能之弊遠遠超出了我們所能承受的地步。

現在人們普遍關注的核電問題都是突發性的核事故,簡單猜想,其原因大致有三:一、人為失誤;二、自然災害;三、軍事打擊。切爾諾貝利為其一,福島為其二。第三種情況雖尚未發生,但其可能性是毋庸置疑的。在本書中,小倉志郎就明確指出,“有核電設施、有燃料冷卻池的國家根本沒有什么國防可言”,“等于在自己的脖子上掛炸彈。”

對于自然災害,科學主義者常常宣稱,他們所掌握的科學技術能夠對抗并戰勝天災,即使現在不能,將來也必然能,所以要信賴現在的科學,并發展未來的科學。有位核專家說,福島核電站按設計可抵抗七級地震,沒想到來的是九級,所以出事了。而結論竟然是,福島的設計和建設沒有問題,下次按照抵抗九級設計,就好了。這意思是說,是地震來錯了。然而,下次地震就不會來錯嗎?更何況,設計防范九級地震,就真的能扛得過九級以下的地震嗎?平井給了一個案例:

1993年,因四級地震,日本女川核電廠一號機反應堆功率異常上升,機組自動停機。但是問題在于,1984年建廠時,原本的設計是在五級地震時自動停機。平井憲夫說,就像在高速公路上開車,明明沒有踩剎車,車子卻自己緊急剎車一樣。“這就意味著,它可能在震度五的時候不會停。”

對于地震、海嘯這樣的天災,人力是無法抵抗的。在地質力量面前,人類依靠科技制造的鋼筋混凝土,都像面團一樣柔軟。

即使我們僥幸躲過天災,人為失誤仍然難以避免。尤其是在當下以資本為核心的社會結構中。

只要是人,就會有失誤。系統越復雜,失誤的可能性就越高。核電站所涉及的人為失誤可以簡單分為這樣幾個層面:一、科學層面,理論推導是否準確無誤;二、技術設計層面,是否根據準確的科學給出高效、可靠、少污染、少誤差……的技術設計;三、工程實施層面,設計完美的技術是否能夠得到實施,造出完美的工程;四、實際操作層面,任何完美的工程也要人來操作,那么,是否每一位員工都受到了充分的培訓,是否能保證操作中不會失誤,失誤是否能得到及時調整;在工程的長期運行中,設備維護是否充分……

在科學層面上,科學家似乎有足夠的自信,也只有在這個層面上,我愿意有保留地相信他們的自信。其他層面則每況愈下,平井說:“不管核電的設計有多完美,實際施工卻無法做到與原設計一模一樣。核電的藍圖,總是以技術頂尖的工人為絕對前提,做出不容一絲差錯的完美設計,但卻從來沒有討論過,我們的現場人員到底有沒有這種能耐。”

而即使在科學層面上,科學原理也不會永遠正確。按照波普爾的說法,科學之所以為科學,是因為它可以被證偽,有可能被推翻。E=MC2之類的核心原理能夠有更長的壽命,而外圍的部分,總是在變化著的。變化,就意味著以前有錯誤,或者不夠好。

這本書給我們提供了豐富的例證,讓我們看到,日本核電站的工程實施得何其粗糙。以至于不同公司制造的管道,因為彼此采取的小數點舍入標準不同,不能對接。

施工失誤導致的事故時常發生。1991年,日本美濱核電站發生喉管斷裂事故,反應堆內冷卻水大量外泄到海里,爐心差點成為空燒狀態,多重防衛系統逐一失效,只差零點七秒,就要發生第二個切爾諾貝利事件。調查發現,“細僅二厘米,共計數千支的防震動金屬零件,在事故發生時未能及時插入喉管,造成喉管斷裂,冷卻水外流。”平井憲夫說:“這是施工上的失誤,但是卻從來沒有人發現。”

為什么設計不能按計劃實施?書中也給出了相應的答案。核電這種高技術裝置,從根本上,是企業行為,電力公司致力于利益最大化,就想方設法降低成本。許多工程向外承包,大量培訓不足的工人進入工地,他們自身的安全難以得到保證,他們也意識不到,他們的微小失誤會導致怎樣嚴重的后果。

如彭保羅(Paul Jobin)所說:“目前全球核能工業共同面對的危機是,為了獲取更多的利潤,都朝降低成本的資本主義商業邏輯走。為了節省成本,維修工作幾乎都改由承包商承包。核電廠每年至少維修一次,維修工人被曝曬在輻射污染的情況最多,因此維修外包制度所帶來的附加利益是,風險也跟著外包出去了,電力公司便可以不用負責。”

所有這些,讓我們看到,核電站不發生事故是奇跡,而發生事故,則是再正常不過的了。按照平井憲夫的說法:“日本一直持續發生著重大核安事故。”

與日本相比,我們的技術更進步嗎?管理更成熟嗎?最近幾十年來,中國不斷發生各種大型工程事故,樓房倒塌、橋梁坍塌、火車追尾,核電工程就一定能置身事外,平安無事?

不出事也是大事——常規問題

常有人說,核電不出事則罷,一出事就是大事。這話只說對了一半。實際上,只要核電站運行起來,不出事也是大事。即使設計完美、施工完美、操作完美,前述各種可怕的局面都沒有發生,核電運行所必然帶來的常規問題,仍然同樣嚴重。主要有四:

一、核電運行中,核輻射對工作人員和周邊居民的傷害;二、核電運行所釋放的放射性廢水和廢氣會傷害工人和周邊居民的身體健康和本地的生態環境;三、核廢料至今沒有找到妥善的處置辦法,要在幾萬年乃至幾百萬年之內,成為人類的隱患;四、核電站自身在退役之后,變成了巨大的輻射源、污染源,同樣是難以解決的隱患。

前兩者是隨時發生的,是當下的問題;而后兩者則更多的是未來的問題,更加隱蔽。

所有這些,本書都有提及。

平井用了很多篇幅討論核輻射對員工和附近居民的直接傷害,他本人也是因為遭受輻射而身患癌癥,五十八歲就去世了。關于輻射對人體的危害,我們現在的知識是非常模糊的。在福島核事件之后,很多專家出來保證,說輻射隨處都有,連吃火鍋都有;又宣布了一個安全劑量值,比如正常人每年不超過多少個毫西弗就好。

這種說法完全沒有考慮到核物質的特殊性。核輻射對人的傷害與其他物理傷害、化學傷害是完全不同的。對于有害物質,我們習慣的主要對策其實是稀釋,似乎只要濃度足夠低,有害物質就不再有害。但是輻射的傷害不僅取決于放射性物質的濃度,也取決于放射性物質本身的性質。一支利箭,可以穿膛而過,如果把它的力量分成一萬份,讓這支箭一萬次蝸牛般地觸碰你的身體,你會毫發無損。這是通常理解的稀釋。但是,如果這支箭變成一萬支小竹簽,每只保持原來同樣的速度,同樣可能擊穿身體,如果擊中要害,依然致命。所以這種傷害是不能稀釋的。而且,這種傷害是能夠累積的。想象一下,每天被一支高速飛行的小竹簽擊中,經年累月,造成的傷害跟原來那支穿胸利箭恐怕沒有差別。

平井說:“核島區內的一切東西都是放射性物質。每個物質都會釋放傷害人體的放射能,當然連灰塵也不例外。”而“放射能無論有多微量,都會長期累積”。“輻射會累積在人體,五年、十年、二十年,體內的輻射不是每天早上爬起來就自動歸零。住在核電附近的人,每天都持續在體內累積輻射量。”所以毫不奇怪,核電員工和附近居民患白血病的幾率遠遠高于其他地區。

在我看來,所謂的安全劑量本身都是值得懷疑的。而最為荒謬的是,福島核事件發生后,當地核輻射量大幅度提高,日本政府竟然在3月14日提高安全劑量的值,從五年累積不超過一百毫西弗(或每年二十毫西弗以下)提高到每年二百五十毫西弗(國際輻射防護委員會建議的最高劑量是每年二十毫西弗)。掩耳盜鈴,自欺欺人。

核電站運行過程中,還時時向周邊環境釋放放射性污染物,比如反應堆的冷卻水就定期排放到海里。平井還說了一個小細節:“工人穿過的防護衣必須用水清洗,這些廢水全數被排入大海。排水口的放射線值高得不像話,而漁民卻在那附近養魚。”這種持續釋放到環境中的放射性最終會導致什么后果,我們現在還不得而知。但是,根據以往的歷史,我們可以斷定,它必然會破壞本地生態的平衡,并且,會逐漸波及整個食物鏈,人類最終也難以幸免。

核垃圾,永無葬身之地

影響更為深遠的,也是更為隱秘的、更不為人關注的是,核廢料與退役后核電站。

核燃料用過之后,被稱為乏燃料,乏燃料仍然具有高強度的放射性。乏燃料的處置至今還是世界難題。小倉志郎說,日本各核電廠都把乏燃料“臨時”儲放在反應堆上方的核燃料冷卻池里。一開始是三十組一束,后來是六十組一束,再后來變成九十組一束。越來越密。乏燃料如果密度過大,超過臨界體積,也會發生核反應。小倉志郎說,乏燃料冷卻池相當于毫無遮攔的反應堆。甚至,乏燃料比反應堆的危險更大。燃料棒中的鈾238本身不參與核反應,吸收了核反應產生的中子后,變了劇毒的钚239,钚239的半衰期長達兩萬四千一百年。而要等待钚的毒性消失,則需要一百萬年。

美國在1987年曾經通過一項決議,在內華達州的尤卡山建造永久性的乏燃料墳墓,此舉遭到內華達州的強烈抗議。2002年,布什政府批準開工,但是在奧巴馬上臺后,尤卡山計劃逐漸擱淺,最終于2010年終止。所以直到現在為止,美國的乏燃料仍然放在核電站里“臨時”貯存著。

具有諷刺意味的是,核電站自身在退役之后,也會變成難以處理的核垃圾。“核電廠只要插入核燃料棒運轉過一次,整座核電廠就會變成一個大型放射性物體。”平井說,“當時我也加入了研究廢爐方法的行列,每天絞盡腦汁思考,就是不知道該怎么拆掉這個充滿輻射能的原子爐。拆除核電廠不但要花上比建廠時多出數倍的金錢,也無法避免大量的輻射曝曬。原子爐下方的高污染區,每人一天只能待數十秒,這該怎么進行作業呢?”

一方面,核電在運行,在發展;另一方面,沒有人知道,如何建造一個確保短則幾萬年長則百萬年的核廢料儲存庫!

核垃圾是當下人類留給后代的最大麻煩,人類有權利把這個巨大的隱患給后代的子子孫孫嗎?

平井憲夫說:“管理核廢料也需要電力跟石油,到時能源的總使用量必定超出核電所產生的能量。而且負責管理這些東西的不是我們,而是往后世世代代的子孫。這到底算哪門子的和平利用?”

在平井的一次演講中,一位小學生憤怒地譴責:“今天晚上聚集在這里的大人們,全部都是裝著好人面孔的偽善者!”“你們說核電廠很可怕,那為什么要等到核電廠都蓋好運轉了才在這邊告訴我們這些事?為什么當初施工時不去拼命把它擋下來?”

我們的后人也會這樣問我們的。

核能低碳是個謊言

本書還戳破了核電減碳的神話。

核電被宣傳為清潔能源,是因為發電時不產生二氧化碳。如前所述,核電必然產生各種難以處理的核垃圾,其“臟”甚于人類已經排放的各種污染物。而最可笑的是,核電不排放二氧化碳這個肥皂泡,也被菊地洋一戳破了。

菊地洋一說:“核能從開采鈾礦到濃縮處理及燃料加工、廢液及廢土處理,都需要非常龐大的化石燃料。另外,涉及使用后的燃料及高放射性廢棄物的常年放置、為求安全保管必須動用化石燃料的數量,都是難以估計的龐大,我們等于在蓋一座不管是建設或維護都需要花費巨資的二氧化碳產生物體。”

菊地洋一還說,核電廠的冷卻液會排放到海里,會使海水升溫,使得海水中溶解的二氧化碳被釋放出來。

所以綜合而言,核電根本不減少二氧化碳的排放!只不過,這些被核電釋放出來的二氧化碳沒有列入考核而已。

核電的清潔、安全,全都是欺人之談,那么,為什么核電還會被發展起來?

科學家是一個利益同盟

幾年前我提出,科學已經從昔日神學的婢女,墮落成今天資本的幫兇。只有那些能夠滿足資本增值的科學和技術更容易被發明出來,也只有那樣的技術更容易得到應用。那些具有哲學氣質而無實際應用的科學則會被邊緣化。中山大學的張華夏教授認為這個觀點是馬克思主義的,這讓我感到安慰和安全。科學家群體是我們社會結構的一部分,他們已經不是自由思想者,他們的任務就是為社會提供有用的——使資本增值的——東西。同樣,在這樣的社會結構中,科學家群體自身也變成了一個利益集團,也在尋求自身的利益最大化,為此,它必然與權力結盟,與資本結盟。

于是,在當下工業文明的社會結構中,任何科學和技術,會首先成為資本增值的工具。只要能使當下的資本增值,哪怕身后洪水滔天。

按照雙刃劍的說法,科學總是存在負面效應。然而,這兩個刃是不對稱的。就核電站而言,發電帶來的好處明顯可見,受益者也明顯可見。但是其壞處,則是分散的,隱晦的;受害主體也是不明確的。核電員工和周邊居民還有可能表示抗議,尋求賠償,而本地的河流、海水、魚蝦,則根本發不出聲音來。還有,那些將要承擔核污染后果的我們的后代,后代的后代,他們根本還沒有出生!

大科學時代,任何科學家都依附于其群體而存在,任何個體一旦發出與群體不同的聲音,就意味著其自身要被邊緣化。所以我們看到,在三聚氰胺、瘦肉精、轉基因等事件中,相關科學家或者集體失聲,或者只有一個聲音。

平井的著作提供了大量案例,電力公司與日本政府達成了利益同盟,而核電專家群體則附屬于電力公司,為了保住飯碗和退休金,他們自然會選擇沉默。這就可以理解,為什么“在平井出現之前,一直沒有具備豐富核電現場經驗、知識的人愿意挺身而出”。也可以理解,為什么他們都是在退休之后,才敢于“豁出去”。

小倉志郎說:“我所以豁出去以真名現身,是有感于自己終生致力的核電,居然成為加害民眾的機器,還造成永遠不能居住的土地。”

平井憲夫、菊地洋一、小倉志郎,他們的自我反省,他們的良知和直言值得我們敬佩。但是,他們并不是核電專家的主流、主體。科學家群體中個別人的道德覺醒,不足以挽救科學家群體與資本和權力結盟的現實。所以,要警惕科學,要警惕科學家。科學家的最新發明,總是會首先成為資本增值的工具。而越是強有力的技術,對自然的破壞越嚴重,對未來的剝削越徹底。諸如轉基因技術、納米技術,都可以作如是觀。

核問題是工業文明的問題

關于核電開發最后的理由是:“我們沒有辦法。”

這個理由道出了工業文明的無奈與尷尬,連一塊遮羞布都算不上了。

“我們沒有別的辦法。”的確,如果要保留工業文明的框架,似乎真的沒有別的辦法。化石能源有限,很快就要枯竭了,并且會產生二氧化碳;水電開發接近飽和,且生態后果嚴重;太陽能總量有限,太陽能電池也存在污染問題;風能不穩定,有地域限制;潮汐能更不靠譜……數來數去,只有核電最好。

于是,我們主動地把一把沉重的利刃掛在了頭頂!

仔細看看工業文明這個外表已經不十分光鮮的大屋子,就會看到,屋梁上已經懸著很多大大小小的刀了。第一把刀的名字叫化學工業。其實,刀一直在往下掉著,刀下冤魂不絕,但我們總是心存幻想,麻痹自己說,這是發展中必要的代價;安慰自己說,下一把刀會更結實一點兒。最后鬧得滿頭懸刀,刀身越來越重,刀刃越來越利。

當初,曾有物理學家形容,原子彈的爆炸比一千個太陽還亮。在地球本身的物理條件下,核裂變是不會發生的。只有萬物生長所依靠的太陽,是通過核反應為地球源源不斷地提供能量的。所以,掌握了可控核裂變,就好比掌握了太陽。和平利用核能,這個讓人心潮澎湃的口號,當年充滿了科學浪漫主義和科學英雄主義的豪情,在今天看,則是人類的野心和狂妄的一次膨脹。

自己造太陽,掌控核能;自己作上帝,創造物種,所有的這些野心和狂妄,都在資本的刺激下一次次地膨脹,反過來,又一次次地充當資本增值的工具。最終,把人類推向滅亡。

而這一次人類的滅亡,要用整個生物圈來殉葬。

工業文明之下,人類無法成為一個有道德的物種,不斷犯下對其他物種的罪行。核電站則將使人類萬劫不復。

小倉志郎說:人類根本沒有資格用核電,那是透支未來的做法。

能源神話是支撐工業文明的諸多神話之一。能源神話宣稱,只要有足夠的能源,人類當下的文明模式就可以繼續下去。但是,這種神話只考慮了物質和能量轉化鏈條的前半截,而沒有考慮后半截——垃圾問題。核電站自身的垃圾在根本上埋葬了能源神話。核電在本質上同樣是剝奪他人、剝奪其他物種、剝奪生物圈的未來。

核電的問題不是核電本身的問題,也不是能源問題,而是我們的生存模式問題。反思核電,歸根結底,是要反思,人類要怎樣活著?

如果大屋子必然有利刃懸頂,我們是否可以放棄大屋子,回到小屋子里去?

人類只有一個太陽。人類文明一直是在一個太陽的照耀下成長起來的。多出來的太陽,只會是人類的災難。我們以為給自己帶來了太陽之光,其實是點燃了地獄之火。

那個多出來的太陽,來自于資本的貪婪,來自人類內心的貪婪。

平井憲夫祈禱:

只要有核電,

真正的和平就不可能降臨于世界。

請把美麗的地球留給孩子們吧!

如果我們不能停下工業文明的步伐,人類文明將會滅亡。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號