導 語

時至今日,小農經濟依然是撒哈拉以南非洲農村最普遍的農業生產模式,小農人口構成這些非洲國家總人口的六成,而他們又在占全世界耕地總量60%的廣袤非洲土地上辛勤勞作和勉強維持生計。如此廣博的農業用地,如此廣大的農業人口,倘若有少數人能夠標準化其生產,能夠私有化其種子,那對于企業而言,將是空前的商機,而對于小農而言,將是空前的災難。事實上,舊的災難早已發生,新的災難不斷醞釀。

上世紀八十年代,非洲許多國家深陷債務危機,西方資本和世貿組織以援助和免債為名借機在非洲推行結構性調整,政府在農業投資和管控上的撤退和松綁為跨國資本的滲透騰出空間,西方壟斷性的種子專利得以侵入這個本土品種豐富多樣的地區。九十年代,種子公司的高歌猛進遭遇有組織的群眾抵抗,隨后他們又轉換方法,國際慈善組織、國際農技組織和研究機構成為種子私有化最積極的政策倡導者。非洲小農將向何處去呢?

在本文中,我們將看到種了幾千年豇豆的非洲農民被剝奪育種和用種權利,將看到觸犯種子專利動輒遭判處1萬日工資的荒唐法條,還將看到遍布山野草原各個角落的本地農民的普遍反抗。

作者|亞歷山大·扎依奇克(Alexander Zaitchik)獨立媒體研究所(Independent Media Institute)的研究員

翻譯 | 于同、東格、丁卯、開心的賈魚

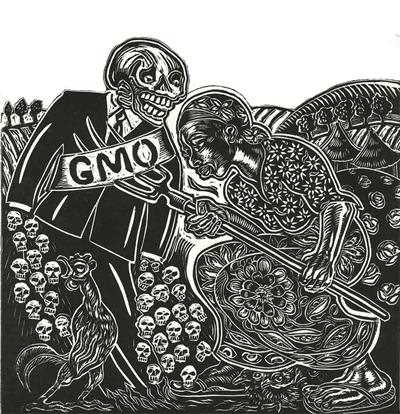

南非抗議者游行反對使用轉基因生物

圖片來源:geneticliteracyproject.org

今年夏天,全球貿易體系已經將非洲農業革命的方案細節拍板定調。這其中就包括一項有關知識產權的待議協議草案,這項協議暴露出這樣一個問題:那些資助非洲大陸自由貿易區的貿易主體試圖將所有54個非洲國家鎖定在一種唯知識產權、重司法處罰的種植模式中,其目的在于將幾千年來非洲農民世代延續的經驗和習慣取締殆盡。

它們的首個打擊對象就是農民的權利,也就是農民能夠根據個體和社群需要,保存、分享并培育種子和作物的權利,這一人權是得到廣泛認可的。但是該協議允許企業產權取代地方種子管理,于是圍繞這份協議,全球糧食未來之爭的最新戰線由此拉開序幕。30多年前西方種子公司在日內瓦起草法律草案,而新一代的農業改革在此基礎上試圖在整個非洲聯盟對未采用進口專利種子(包括本地的轉基因種子)的農民實施法律和經濟上的雙重處罰。由此孕育的種子經濟將把非洲農業轉變為全球農業綜合企業的淘金地,促進以出口為導向的單一栽培,并在氣候破壞加劇之際削弱農民的災害抵御能力。

這種新型種子經濟的締造者不僅包括大型種子和生物技術公司,還包括它們的贊助者政府以及大量非營利和慈善組織。近年來,這一團伙巧妙地擴大且強化了對種子的知識產權限制(美其名曰“植物品種保護”),打著時髦的政治口號——“氣候智能型農業”。這一寬泛的措辭誤導人以為這是一套有關實用的和氣候驅動的糧食生產升級方案,從而掩蓋一個更為復雜和有爭議的企圖,即為了滿足生物技術和農業企業的利益而重新設計全球農業,而不是為了保護非洲農民或應對氣候。

種子產權法:收緊的絞索

在非洲聯盟各地農場,愈發嚴苛的知識產權法,將代表全球經濟力量的一次重大勝利。過去30年,這股勢力就費盡心機瓦解農民管理的種子經濟,當農民被迫融入全球農業企業“價值鏈”時,它們還要對這一兼并過程嚴加監督。這些變遷不僅危及非洲小農的生計,也使得當地集體的生物基因遺產岌岌可危,這其中就包括自農業誕生以來祖輩們保護和發展的一些主食,如谷物、豆類和其它作物。

面對全球市場的種子標準化和私有化攻勢,農民所要維護的僅僅是其基本的經濟自決權。2023年初,我花了幾周時間在加納遙遠的北部熱帶草原調研,見到了那些號稱是受益于“改良”專利種子的農民。該地區的旱季延續了八個月,旱災持續惡化,這或許使得一些披著應對氣候危機和人道主義外衣的農業項目嗅到了將這個地區打造成代表典型的機會。然而,在一個又一個村莊,農民們帶著警惕、困惑和憤怒關切并討論西方所支持的這一新種子制度的細節。

南蘇丹托里特縣阿伊的農民照料莊稼

圖片來源:geneticliteracyproject.org

加納與布基納法索的交界處有一個集鎮名叫帕加(Paga)。某天清晨,我到帕加郊區一棟政府的土坯樓里參加聚會,應邀前來的還有七位農民。發起這場會議的人是45歲的伊薩克-帕比亞(Isaac Pabia),他在加納農民協會(Peasant Farmers Association of Ghana)任職國家秘書,也是種豇豆和木薯的農民,而且他經常遠赴全國各地向農民同胞講解最新的政策變化和小農經濟的處境。小農經濟在今日依舊是撒哈拉以南非洲地區最為普遍的生計模式。

對帕比亞來說,眼下最緊要的是該國2020年頒布的種子法條款,它引起了一些負面傳言。早期報道顯示,首都阿克拉的官員已經將鄰里之間和當地市場上保存、分享和交易種子的行為定性為犯罪。坊間也在流傳,農民如果分享受專利保護的種子,會被投入監獄,而專利保護的概念,和轉基因的概念一樣,對大多數農民來說都是舶來品。西非人的主食豇豆也未能幸免,農民們尤其擔心政府預計批準一種轉基因豇豆。有沒有一種可能,警方會得到法律授權從而能給豇豆種植者安上買賣和加工“非法”自留種子的罪名呢?

“確有此法,”聚會上,帕比亞用方言解釋道,“企業想要控制我們使用種子的權利,因此制定了這條法律。”

他拿起一本加納的《植物品種保護法》(該法與擬定的非洲國家聯盟協約采用了相同的草案),用英語緩慢而清晰地念出關于處罰措施的第60條規定:“蓄意犯罪的農民,一經簡易程序定罪,可處以五千以上罰金……或十年以上、十五年以下有期徒刑。”

聽到這條重磅消息,屋內頓時鴉雀無聲。豇豆作為一種富含蛋白質的豆科植物,北美人稱之為黑眼豆;加納東北部的農民種植豇豆的歷史可上溯至青銅時代(五千年前的)。而在五千年后的今天,人們種植世代傳承的豇豆卻可能招致侵害私產的起訴而招致15年牢獄之災,何況這些新的私有品種還是在當地原始種子基礎上改良得到的,豈有這種道理?

三月底,美國副總統卡瑪拉·哈里斯(Kamala Harris)旋風式造訪加納、贊比亞和坦桑尼亞,這次訪問是自去年夏天白宮發布撒哈拉以南非洲戰略性文件以來,美國派出的最高級別的訪問,但在訪問期間副總統對種子產權的關鍵問題只字不提。哈里斯在三個國家分別重申了文件中提出的承諾,保證要在非洲大陸消除糧食不安全,“繁榮”農業生產。在贊比亞的一家農場,她公布了共70億美元的公私混合投資,以幫助將“新技術(和)創新方法引入農業產業”。她稱,該款項有“非洲領導人、非洲公司、美國公司、非營利組織和慈善家”共同參與。

哈里斯沒有公布具體的參與者名單,也沒有細說她和美國的國際援助組織打算對非洲農場實行何種“創新”。相反,她拋出了“氣候智能型農業”這一技術官僚的誘餌,借以名正言順地重構該地區的糧食經濟。

非洲綠色革命的由來

向地區和全球小農耕作所發起的戰爭,企圖全面收編小農進入工業化食品體系,加納的《植物品種保護法》是這種戰爭的國家變種。而這場戰爭的發起者首先要面對的最頑固的對手就是看似不起眼的種子,因為種子具有天然的復制能力,對專利控制具有獨特的抵抗力。20世紀80年代以來,農業綜合企業及其贊助國政府和慈善聯盟巨頭將這種頑固性視為眼中釘,千方百計用法律或威脅作為武器,推動全球南方各國政府引進受專利保護的雜交和轉基因物種。最直接受益于該計劃的四家寡頭公司,也控制著全球種子市場的半壁江山和75%的全球農用化學品市場,他們分別是:拜耳(前孟山都)、科蒂瓦(前陶氏杜邦)、巴斯夫和中國化工的子公司先正達。

自20世紀60年代的綠色革命以來,發展主義的農學家們把化學和資本密集型農業奉為解決全球饑餓問題的萬靈藥。曾經,他們提倡用外國實驗室研發的專利品種取代農民種植的種子,幾十年后,這個具體案例已經發生改變,如今,他們轉而強調氣候變化時代的“糧食安全”。以美國為首的西方國家在如加納這樣的國家中慣常地將這種話語運用于對所謂種子“提質”的鼓噪之中。而到了2022年夏天,這種宣傳鼓動的后果就是加納同其他六個撒哈拉以南非洲國家(也就是撒哈拉以南非洲國家總數的一半),即埃塞俄比亞、尼日利亞、布基納法索和肯尼亞,一道準許了轉基因物種的銷售。

“我們絕不能接受這項法律”,帕加會議上唯一的女性農民,35歲,種植大豆和辣椒的福斯蒂娜·巴納克沃耶姆(Faustina Banakwoyem)如是說:“種子公司會不擇手段地推銷,稱他們的種子‘更好’,讓我們對無法留種的種子產生依賴。我們的種子來自這片土壤。他們妄想規定我們用什么種子,如何用這些種子,這是殖民主義。”

約瑟夫·卡里門加(Joseph Karimenga),另一位種植辣椒、洋蔥和玉米的農民,現年30歲。他說:“用無法留種的外國種子取代我們自己的種子,誰來確保新種子萬無一失?鄰里間分享種子,還要提心吊膽?這是要我們的命。”

20世紀30年代第一批植物獲得了有限的專利保護,自那以來,要求為所有現存生物賦加專利的運動就一直在發酵。但直到最近,這些呼聲才在美國和少數歐洲國家之外掀起波瀾。借助上世紀80年代的全球債務危機,華盛頓以貸款和援助為籌碼,要求債務國削減農業投資,為西方農業企業打入非洲等地區的市場掃清了道路。也正是這些國家利用世界貿易組織將西方專利全球化。1995年,世貿組織成立初始,便要求成員國“運用專利或某種有效的特別制度”,亦或是將兩者結合起來用以保護植物品種。

設有生物技術部門的農業綜合企業尤其熱衷于在非洲建立據點,商業媒體將非洲的農業部門吹捧為“最后的掘金前沿”,估價數萬億美元。為了向非洲農民推銷新型種子和農用化學品,這些公司與西方政府達成了公私合作關系。其中最顯赫的西非種子聯盟(West African Seed Alliance, WASA),就是由美國國際開發署(USAID)和諸如孟山都與杜邦先鋒等農業綜合企業巨頭聯合打造的。作為美國國際開發署項目的主要承包商,一家名為“農業新陣線培育”(Cultivating New Frontiers in Agriculture)的行業聯盟援助組織聲稱,西非種子聯盟與各國政府合作,便利獲取“改良種子、化肥和農藥產品”,以此“改造西非農業”。

但這些公司面臨著一個問題:90年代中后期,人們擔心轉基因生物對健康和環境的潛在危害,由此爆發了一場旨在延緩轉基因技術入侵的抵制運動,該運動也迅速壯大起來。在全球南方,這一運動采用了一種“農民權益”的新話語體系,以對抗日益橫行的全球北方“育種者權益”話語。1993年成立的國際網絡——“農民之路”,主張“人民有權定義自己的食物和農業體系”,它是由眾多反抗自上而下強推轉基因種子和農資密集型農業的團體匯集而成的。“食物主權”的概念由此應運而生,與其一同誕生的還有捍衛這一理念并抵制世貿組織全球化議程的運動。“農民之路”的組織和參與者之一勒妮·維爾維(Renée Vellvé)說:“世貿組織的《與貿易有關的知識產權協議(TRIPS)》要求落實種子私有化,這是將一把達摩克利斯之劍懸在眾人頭頂,并迫使人們接受和執行!”

2003年,《卡塔赫納生物安全議定書》簽署通過,這標志著食物和種子主權運動在初期取得了關鍵性勝利。該協議作為聯合國《生物多樣性公約》的附錄,它要求簽署國設立生物安全法律和監管機構,監督轉基因作物的檢測、生產和銷售。該協議立即遏制了非洲轉基因綠色革命的熱潮。

“如果沒有得到該協議的保護,非洲和其它地區的幾大商品作物就是人人皆可爭奪控制的了。”非洲生物多樣性中心的執行主任馬里亞姆·馬耶特(Mariam Mayet)如是說。“倘若無此協議,那些公司就會讓轉基因生物得到與傳統種子相同的法律注冊;如此一來,生物安全的討論和監管規范都將不復存在。這些協議是他們所不愿看到的,(因為)這是一個國際社會發出的信號:轉基因生物不同,它代表著風險。”

“挺轉派”調整策略

“挺轉派”意識到,在后卡塔赫納時代,他們需要一個更有力的推廣策略。由此,有產業聯盟背景的新興慈善團體得到蓬勃發展,它們著手掃清法律障礙,并直接贏得非洲官員、科學家和監管者(如果還未涉及真正的農民的話)的支持。洛克菲勒基金會就曾促成這種聯盟的原始版本。那還是在20世紀中葉的綠色革命期間,當時,美國在全球南方能夠十分輕易地部署外科手術式的援助和技術,而現在,洛克菲勒基金會更新了游戲規則。2001年,洛克菲勒代表會見了五大種子供應商的高管,包括杜邦先鋒、孟山都和陶氏益農(DowAgro)。這次會晤孕育了非洲農業技術基金會(AATF),它的作用類似于西非種子聯盟,但是將關注焦點放在了非洲農學家和研究人員,而非政客。劍橋大學研究西非農業政治的人類學家喬瓦·肖恩·洛克(Joeva Sean Rock)認為,非洲農業技術基金會希望在生物技術公司和非洲科學家之間建立合作伙伴關系。

成立后不久,非洲農業技術基金會就吸引了蓋茨基金會的關注和慷慨捐助,該基金會是全球慈善界中一個野心勃勃的新力量。它曾在美國國內倡導諸如學校私有化的新自由主義政策,現如今它資助抗瘧疾倡議和其它公共衛生運動,以此著力穩固其作為非洲慈善領導者的新形象。2007年,蓋茨基金會聯合洛克菲勒基金會發起非洲綠色革命聯盟(AGRA),旨在加速實現非洲農業技術基金會和西非種子聯盟這些機構所一貫謀求的法律和政治突破,并聲稱這么做有 “經濟上和道義上的必要性”。

然而,這種必要性的內涵在全球南方小農那里是不言自明的。蓋茨基金會剛啟動非洲綠色革命聯盟項目,農民之路就在馬里的賽林蓋(Sélingué)召開了一個名為涅萊尼【Nyéléni;編者注:《涅萊尼宣言》中對這一名字由來的解釋為“將我們的集體事業命名為‘Nyéléni',以此向一位傳奇的馬里農婦致敬”】的峰會,有超過500名主張種子和食物主權的代表參加。一名來自GRAIN的組織成員勒妮·維爾維(Renée Vellvé)認為這次峰會標志著運動走向成熟,她說運動正“堅定地步入正軌” (GRIAN是一個國際小農聯盟,農民之路的前身)。

“涅萊尼會議將農民組織、漁民、土著居民和食品工人聚集在一起,構建了‘食物主權’的理論框架,并圍繞它制定戰略。”緊接著第二年,代表2億小農的200個非洲團體組織了非洲食物主權聯盟(AFSA),以對抗由非洲綠色革命聯盟推廣的化學工業食物系統。GRAIN批判化工食物系統“把由企業控制的農業種子和化學系統強加給小農,侵占非洲本土種子,削弱非洲豐富而復雜的生物多樣性,破壞種子和食物主權。”

農民之路 | 圖片來源:climatejusticenow.org

在產業金主的影響下,越來越多的非洲政府為轉基因生物的引進建立了初級監管系統。借著這一趨勢,到2010年代中期,許多公司都在競標申請第一批試驗許可,以種植地區性主食(豇豆、高粱)和全球大宗商品作物(玉米、棉花)的轉基因品種。在加納,令人憂慮的新聞已經傳入農民耳中,他們的鄰國加快了批準轉基因作物。在北方的布基納法索,農民抱怨轉基因棉花種子纖維太短,這一品種專利就來自孟山都;在東部的尼日利亞,農民質疑一種號稱具有抗病蟲害能力的牛油果品種,該品種經過基因改編產生了大量的蘇云金芽孢桿菌(一種土壤細菌)。

“人們都說轉基因豇豆的味道不好,需要蒸煮的時間更久,如果用它來作‘蒸豆布丁(傳統的豇豆菜)’還容易粘不到一起,”帕加的豇豆農民約瑟夫·卡里門加(Joseph Karimenga)如是說,“當黑市運輸的豇豆開始出現在加納市場時,我們便明白傳聞都是真的。”

2012年,八國集團(G8)不顧小農的種種擔憂,通過了一項名為“新食物安全和營養聯盟”(New Alliance for Food Security and Nutrition)的提案,該提案進一步加快了轉基因生物在非洲的擴散,這一新聯盟將10個非洲國家與西方援助機構以及孟山都、先正達和挪威肥料巨頭雅拉(Yara)等公司進行對標匹配。

與此同時,非洲綠色革命聯盟也在非洲官員和全球投資者中間擴大其魅力攻勢。非洲綠色革命聯盟的常任主席艾格尼絲·卡利巴塔(Agnes Kalibata)博士常常樂此不疲地告訴他的聽眾:“為食物安全而來,為經濟機會而存。”這句話已然招徠投資的非官方口號。

這些呼吁對小農而言是空洞的,而這些小農就構成撒哈拉以南非洲國家人口總數的60%。2013年,加納民眾的普遍抗議推翻了一項允許開展轉基因生物試驗的生物安全法提案,被一同挫敗的還有政府設立懲罰性種子法的首次嘗試。加納土著知識與組織發展中心(Centre for Indigenous Knowledge and Organizational Development)的副執行主任威利·拉特(Willie Laate)表示:“我們與地方傳統權威(即酋長)接觸,以此對人們進行法律教育和宣傳。這些傳統權威比阿克拉(Accra)議會成員更具合法性,也更有效忠度。”

事實證明,這些酋長比當時最受矚目的綠色革命布道者、美國總統巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)更有影響力。在數次訪問非洲期間,奧巴馬在 “保障未來糧食供給”(Feed the Future)項目的宣傳活動中向非洲人介紹轉基因生物的益處。“保障未來糧食供給”是一個農業項目,與奧巴馬政府的 “非洲營商運動”(Doing Business in Africa Campaign)相契合。

64歲的富塞尼·布博諾 (Fuseini Bugbono)是加納北部貢杜格納布達姆(Gundoug Nabdam)地區種植豇豆和木薯的農民,在回憶起奧巴馬涉足非洲農業的往事時,他不禁啞然失笑。“奧巴馬來這里時說轉基因生物是好東西,但他家在白宮后面有一個有機花園!”他回憶說。“所有西方領導人都像用毒藥狩獵的獵人。他們自己絕不吃這些中毒的肉,但他們卻拿出來賣給別人。”

在奧巴馬第二任期開始時,非洲農業工業化聯盟加強了公關攻勢,這得益于其實際領導人比爾·蓋茨(Bill Gates)的資金支持和戰略指導。2015年至2017年間,非洲農業工業化聯盟在加納電視臺制作了一檔以農業為主題的真人秀節目,這是該組織新的宣傳活動之一。每集節目中,農民都滿懷感激地在專家指導下,了解并接納“現代式”農業投入品和農業實踐的優越性。根據劍橋大學人類學家喬瓦·肖恩·洛克(Joeva Sean Rock)的研究,該節目一半以上的時間都在推廣國外培育并獲專利的“改良”種子。

比爾蓋茨與梅琳達

圖片來源:yourhealthblog.net

此外,由蓋茨基金資助的幾個最大的傳播項目都是區別于非洲農業工業化聯盟的獨立項目 。這包括非洲生物技術開放論壇(OFAB,全稱為The Open Forum on African Biotechnology in Africa),在一些轉基因監管法律尚未出臺的非洲國家,該論壇會為該國的科學家、農民和各種有影響力的人士舉辦研討會。去年,加納辦事處組織了一個研討會并邀請穆斯林高級神職人員參加,目的在于向參會者解釋轉基因豇豆是清真食品。總部位于康奈爾大學的 “科學聯盟”(Alliance for Science)也采取了類似的行動,它所要做的就是在目標國家中串聯研究生、科學家和記者。

與非洲生物技術開放論壇一樣,“科學聯盟”的最大資助者也是蓋茨基金會,資助金額高達 2200萬美元。其中大部分資金用于支持一項獎學金計劃,該計劃邀請有影響力的年輕人在康奈爾大學的伊薩卡校區,進行為期三個月的免費駐留,以“為新興國際領袖賦能”(empower emerging international leaders),倡導其“在各自國家獲得科學創新”(access to scientific innovation in their home countries),并掌握“圍繞農業生物技術進行有效溝通”(effective communications around agricultural biotechnology)的技巧。

非洲農民的態度

與這些“挺轉派”集團的知識生產相對立的是農民的知識生產,大約九千年前,中美洲農民就從墨西哥中部河谷茂密的野草中培育出了第一批玉米品種。更往南的農民(即現在的危地馬拉和洪都拉斯)效法中美洲農民,大約在非洲農民開始種植豇豆的那個時期培育出了其它玉米品種。這些古老的農作物育種者并不知道彼此的存在,但他們的后代卻聚集在一起,開展了一場捍衛農業遺傳基因生存的全球運動。

在這些廣袤的玉米“發源地”國家中,反轉斗爭已經蔓延到了最偏僻的角落,比如洪都拉斯的康塞普西翁德瑪麗亞(Concepción de María),該村莊地處西南部,靠近尼加拉瓜邊境,坐落在高山上。該村的大多數居民都是土著或者早期玉米育種者的混血后裔,他們在山坡上的小塊土地上勉強維持生計。山坡下是肥沃、灌溉良好的山谷,而這些好地歸大地主所有,波菲里奧·洛沃·索薩(Porfirio Lobo Sosa)就是其中一員,他作為洪都拉斯腐敗的前總統,在2012年簽署了令人痛恨的種子法。

一條土路從村莊廣場蜿蜒上坡,通向洪都拉斯南部生態委員會協會的簡陋辦公室。十年來,隨著種子法之爭愈演愈烈,這座屋頂由鐵皮鋪就的建筑成了作戰室,一位名叫費利西亞諾·卡斯蒂略·阿維拉(Feliciano Castillo Avila)的瘦弱農民在這里領導著當地的反抗運動。58歲的阿維拉向記者回憶起當時的抗議活動時,平日里樸實憨厚、快人快語愛講笑話的他,一提到“孟山都法案”(the Monsanto law),立馬變得嚴肅認真起來。(2018年,德國拜耳集團以630億美元收購了孟山都公司及其科研資產)。

譯者注1:原文中的“孟山都法案”指2013年3月在美國通過的法案,該法案原名為農民保障法案(H.R.933“Farmer Assurance Provision”),又叫孟山都保護法(Monsanto Protection Act)。該法案允許農民在聯邦政府判定某種轉基因作物種植違法的的情況下,仍可以繼續種植并收獲,即保護種植轉基因作物的農民的利益。法案于2013年9月被廢除。

譯者注2:2018年孟山都被拜耳收購后,現為拜耳旗下的農業生物技術部門。新公司延用拜耳為公司名,孟山都為拜耳旗下的品牌名稱。

阿維拉說:“這項法案侵犯了我們的遺產,侵犯了我們養活自己的權利。”他打開辦公桌的抽屜,取出一個馬尼拉紙文件夾,上面寫著 “LEY UPOV”,意為“UPOV法”,這是一部給全球南方國家起草的“植物品種保護”(plant variety protection)示范法案,起草者是一個名為“保護植物新品種國際聯盟”(UPOV)的親資本非政府組織,總部設在日內瓦。阿維拉的文件里有一份洪都拉斯2012年《植物品種保護法》(Law for Protection of Plant Varieties)的打印件,已經卷了角,沾上了些泥土。他翻了幾頁,把文件遞給了我。

他讓我看看第 51 條。

與加納種子法第60條類似,第51條所說的是洪都拉斯農民最熟悉的東西:它羅列了一系列針對侵犯專利種子行為的刑事處罰,從出售或分享種子,到因意外污染而造成的 “未授權發明行為”。與加納的種子法不同,該法案并沒有直接提到判刑入獄。但阿維拉認為,該法案所規定的罰款最高可判處“10000天的收入”,即27年的自給農作收入,這將帶來比蹲監獄更糟糕的后果:剝奪農民的財產。

“高額罰款是剝奪農民土地的一種手段”,他說。“我們寧愿坐牢,也不愿賣掉我們的農場。在監獄里,你一天至少能吃上三頓飯。”

由于國家媒體對該法案保持緘默中立態度,阿維拉是在與一個哥倫比亞的農民集體(farmers’ collective)磋商后,才了解到該法案嚴苛措辭和殘酷意圖的嚴重性。“哥倫比亞同行邀請我們參加了一次會議,并告誡說‘必須阻止這項法案,否則你們就完蛋了’。”阿維拉說:“哥倫比亞農民也有使用轉基因種子的經驗,他們和我解釋了轉基因種子和農民自有的種子區別,告訴我為什么轉基因種子無法繁殖育種。”

回到洪都拉斯后,阿維拉在山區組織了一次會議。五千名農民出席并起草了一份聲明,反對轉基因生物和《植物品種保護法》。阿維拉說:“我們奮起反抗,拒絕承認這項法案。為此,我們提起了訴訟并成立了種子銀行,以確保我們的種子隨時可供社區使用。”

2021年秋,洪都拉斯最高法院在一項裁決中廢除了種子法,該裁決援引的是國家憲法以及 2018年《聯合國農民權利宣言》(UN Declaration of the Rights of Peasants)中規定的農民權利。但是該宣言是一份不具約束力的聲明,其中有一條專門申明:農民管理種子的人權高于貿易協定和專利法的主張。全球對于這份文件的態度有著清晰的南北分歧(strict North/South lines),全球北方尤其是八國集團中的多數國家的強烈反對此宣言。

2014年,洪都拉斯的故事以一種更暴烈的形式在危地馬拉重演,當時類似的種子法引發國內左翼的憤怒,爆發了一場久經考驗、組織嚴密的農政運動。在十天內,農民就讓危地馬拉陷入癱瘓——一條主要公路關停,全國各地的城鎮也聚集了反抗力量。中美洲永續農業研究所(Meso-american Permaculture Institute)的主任伊內斯·庫伊(Inés Cuj)溫和地評價了此次運動:“農民了解情況的嚴重性,這讓政府和公司的后續應對變得更加復雜。”該研究所是一家有機農場和政治教育中心,它位于危地馬拉西部田園詩般的阿蒂特蘭湖畔。

庫伊在研究所的種子庫里為這些抗議活動建了一個小型紀念館。紀念館的墻上掛滿了陶罐,里面裝著該地區的種子遺產——包括數十種紅、黑、白玉米品種。墻上還有一張照片,上面是一群身材嬌小、外表兇悍的瑪雅土著婦女。她們身著傳統的粉色上衣,頭戴飾品,和孩子們站在一起,面對著一排高舉警棍的武裝防暴警察。

圖片來源:thenation.com

“這些婦女反對政府的說法,即種子公司只是想讓我們的種子‘更好’,因為我們的種子不需要改良。”庫伊說道,“我們的祖先經過數千年的努力使種子變得強韌。而這些公司竟然想讓我們產生依賴,讓我們每年都反復購買無法繁殖育種的種子。你試過轉基因玉米種子嗎?種出來的植物是畸形的,長到一半就死了。”

蓋茨基金會的野心、動向與失敗

蓋茨基金會是迄今為止致力于非洲農業轉型的最大資助者。蓋茨擁有630億美元凈資產,在大多數非洲國家,他的地位與國家元首相當甚至更高,更不用說什么首席執行官、援助機構負責人和其他基金會官員了。

不僅作為蓋茨基金會的創始人,蓋茨集團還是非洲農業工業化聯盟的主要資助者。自2006年以來,非洲農業工業化聯盟的10億美元預算中有超過6.5億美元來自蓋茨集團。(根據9月份宣布的五年戰略進行調整后,這一數字可能接近9.5億美元。)蓋茨基金也是“非洲農業生物技術開放論壇”(Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa)和“科學聯盟”(Alliance for Science)的主要來源,這兩大組織都致力于在非洲大陸傳播和推廣轉基因生物。自2008年以來,蓋茨基金會對非洲農業技術基金會(African Agricultural Technology Foundation,簡稱AATF)的支持總計1.41億美元,遠遠超過了美國國際開發署(USAID)的9700萬美元,后者是該基金會的第二大資助者。在此期間,AATF的預算中至少有4600萬美元直接進入了其最大承包商拜耳公司(前身為孟山都公司)的金庫。

研究組織“美國知情權”(U.S. Right to Know)的聯合創始人兼執行主編斯泰西·馬爾坎(Stacy Malkan)認為,蓋茨基金會對這些組織的慷慨支持并不是真的那么高尚無私,人們往往忽視其在農業生物技術和工業化食品體系領域所獲得的直接的物質利益。

“在蓋茨基金會,投資就是項目,”馬爾坎說,“通過減稅,美國納稅人實際上為(蓋茨基金的)項目投資補貼了數十億美元,這筆巨額投資直接帶來基金會捐贈的增長。只要蓋茨基金會所謂的慈善部門為非洲的工業化農業提供資金,就可以使該基金會在當地投資的公司受益。”

目前尚不清楚蓋茨基金會的支出還服務于哪些利益集團。但是,作為蓋茨基金在非洲的旗艦業務,非洲農業工業化聯盟雖以其利他主義的衡量標準自居,卻已經招致徹底失敗。去年2月,由蓋茨基金會委托進行的一項獨立審查發現,非洲農業工業化聯盟在實現其目標方面沒有取得重大進展——該目標是使3000萬小農家庭的產量和收入翻一番,并將糧食不安全狀況減少一半。現實卻是,在11個國家花費了12年時間和超過10億美元之后,非洲的饑餓人數反而增加,而作物產量幾乎沒有變化。批評人士說,這是一個可預見的結果。

“如果非洲農業工業化聯盟的目標是糧食安全,那么針對少數商品作物的‘改良’種子則完全達不到這個目標,”農業和貿易政策研究所高級顧問、《明日飲食:農業企業、家庭農民和糧食未來之戰》(Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food)一書的作者蒂莫西·懷斯(Timothy A. Wise)指出,“雜交和轉基因種子的設計,是在充分灌溉以及大量使用化肥的前提下才能生長,而這種種植方式是小農所不具備也負擔不起的。即使實現了更高的產量,單一作物也會侵害土壤,并取代更有營養和更重要的作物。”

2022年,可能是意識到其雄心勃勃的綠色革命復興失敗了,非洲農業工業化聯盟從其名稱中去掉了帶有歷史意味的內容,變成了一個沒有實體的虛名。懷斯認為:“完全可以說,如今的非洲農業工業化聯盟沒有任何實際內涵。”

非洲農業工業化聯盟微妙地重塑了它的品牌,這種重塑有其背景。在有關捐贈者驅動的農業發展政策領域,一種廣泛的政策轉向和新興訴求正在形成,它主張以“氣候智能型農業”(climate-smart agriculture ,簡稱CSA)應對“食物不安全”。聯合國糧農組織于2009年提出了CSA,以此描述一種能夠提高農業恢復力,同時減少全球糧食系統碳足跡(占全球溫室氣體排放的37%)的農業實踐。然而,觀察人士說,從那時起,CSA就為蓋茨領導的企業聯盟所篡奪,諸如非洲節水玉米這樣的項目就是以綠色生態之名,行產業利益之實。

非洲生物多樣性中心(African Centre for Biodiversity)的馬利亞姆·馬耶(Mariam Mayet)說:“依靠監控和數據驅動,CSA是一個由農業企業主導的去農民化的農業構想。這就解釋了為什么它最大的推動者是拜耳、麥克唐納和沃爾瑪等大型企業。從氣候的角度來看,它鞏固了企業為主導的食品體系所帶來的全球不平等,因而根本無法帶來任何系統性變革。”

頭發花白的奧克塔維奧·桑切斯(Octavaio Sánchez)是洪都拉斯有機農業促進協會(Honduras’s National Association for the Promotion of Organic Agriculture)的主任,他認為,真正促進農業恢復力的政策必須集中在如何恢復土壤肥力,比如通過使用有機肥料、作物輪作和保存能夠適應氣候條件變化的本地種子等等。這些都是過去三十年里出現的以種子和食物主權聯盟為代表的全球農業生態運動的基石。

農民領導的農業生態運動——以農民之路和非洲糧食主權聯盟為代表——拒絕接受農業綜合企業推動者那些老生常談的說法,即農業生態運動將使農民和農業陷入永久貧困和停滯。相應的,農業生態運動的立場得到了越來越多的案例研究文獻和科學農業生態實踐發展的支持。

2006年,當蓋茨基金會官員準備啟動非洲農業工業化聯盟時,埃塞克斯大學的研究人員發表了一項研究,表明農業生態實踐使57個貧窮國家的1260萬個農場的產量平均提高了近80%。該研究的結論是,“所有(農業生態實踐下)作物的用水效率都有所提高,因而糧食產量有所提高”。基于世界各地開展的類似研究,聯合國糧食安全和營養問題高級別專家小組在2019年建議各國政府支持農業生態項目,并重新調整“目前有利于不可持續的農業實踐的補貼和激勵措施”。

農業生態學倡導者認為,只有贏得對種子的控制,地方主權下的可持續食物體系才有可能成功。“比爾·蓋茨的‘神奇種子’將加速化學破壞的循環,這種形式的破壞在不到一個世紀的時間里已經使地球上的土壤破壞殆盡,”危地馬拉永續農業研究所所長因薩梅斯·庫伊(Inés Cuj)說。“氣候變化的答案在于幾千年來的傳統知識和來自我們祖先的種子。我們不能讓對它們的進攻得逞。這是對生命本身的進攻!”

—END—

文章來源:The Nation

原標題:

The new colonialist food economy: how Bill Gates and agribusiness giants are throttling small farmers in Africa and the Global South

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號