近日,仇鳳仙老師在“一席”的演講《76.1%的農民工60歲后不愿回家休息,他們要一直像精衛(wèi)鳥一樣去銜石、去掙錢》引發(fā)關注,將改革開放后“進城”的第一代農民工時至今日的生計問題帶入大眾視野,其中提到農民工當下“養(yǎng)老難”的嚴峻問題。保馬今日推送呂德文老師的《第一代農民工的進與退》與之對話。呂德文老師從家族成員的切身體驗出發(fā),回顧第一代農民工和七十年代末開啟當代中國社會改革歷史相契的人生經歷。第一代農民工現今均已達到退休年齡,卻遲遲不愿頤養(yǎng)天年的根本原因,是前半生的打拼均為了“托舉”兒女在城市中扎根,后半生的掙扎才是為了自己返鄉(xiāng)養(yǎng)老。呂德文老師指出,農村現有的“自養(yǎng)”習俗,或許可以為這一難題提供解決之道;然而,“自養(yǎng)”也得建立在老人具備獨立生活能力的基礎上,否則同樣不堪一擊。時代已將第一代農民工逐漸凸顯的養(yǎng)老困境帶到臺前,呼吁所有人的重視和解決

01活路

種田是沒出路的,這是鄉(xiāng)里人很長時間的認識。

早些年,為了擺脫土地的束縛,鄉(xiāng)里人都要學一門手藝。比如,岳父是石匠,小叔是泥水匠,大姑學做衣服,大姑父也是個水電工。上世紀八十年代末,岳父和小叔都外出打工了幾年。岳父在廣東的一個水電站待了一段時間。彼時,農民工的工資并不高,還常常出現拖欠工資的情況。事實上,那時的農民工幾乎沒有因為打工發(fā)家致富的。但鄉(xiāng)里人的要求并不高,打工與其說是一個出路,還不如說是活路,有個工作,有點收入,能補貼家用就不錯了。

外出務工不是一個長久之計。彼時的農民工,都還有“戀家”情節(jié)。岳父外出務工期間,家里的農活都要岳母一個人做,且大大小小的事也得她一個人打理,總歸是不方便。岳父其實不怎么識字,竟然也給家里寫信——彼時電話都還沒有。終于,岳父還是回家了。

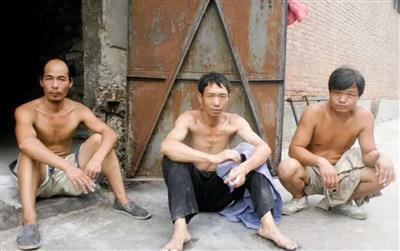

2000年前后,“農民工”在企業(yè)裝卸化工原料

其實,那時候的農民工,只要成了家有了小孩,幾乎都有和岳父一樣的困境。打工是“副業(yè)”,對家庭收入很是重要,但農村還有田地要種(沒有人想過可以流轉或干脆荒著),子女要上學,老人要照料,不可能放棄。于是,在城鄉(xiāng)拉鋸的過程中,“返鄉(xiāng)”比“進城”更有吸引力。

天平往“進城”一端傾斜,那已經到了九十年代中后期了。小姑和小姑父結婚后,兩人就雙雙出去打工。他們一直在深圳的服裝廠做事,有技術,且農民工的工資和保障也逐漸提升,和農村的收入逐漸拉開了差距,也就順其自然地一直務工到了現在。他們的兒子是留守兒童,由爺爺奶奶帶大,現在都大學畢業(yè),工作幾年了。

岳父和小叔返鄉(xiāng)后,有了不同的境遇。岳父的石匠技術,在農村已經不吃香。畢竟,新型建筑材料和機械設備越來越普及,農民自建房都不怎么需要石匠。于是,他把一套工具都丟了,改行和岳母兩人擺攤做生意。在集市擺攤,雖說辛苦,卻也是一個出路,也支持了家庭發(fā)展,供女兒上了大學,在街上買了房子,還有一點積蓄。

一代農民工在工廠(呂德文老師提供)

小叔的泥水匠技術倒是一直吃香,但農村的活有個特點,并不持續(xù),一段時間有活,一段時間又沒活。雖然賺了一些錢,但都因為混日子耗費完了。鄉(xiāng)里茶館甚多,閑下來的人們都熱衷到茶館打牌,鄉(xiāng)里像岳父和小叔這種會賺錢也會花錢的人,當然是茶館最重要的目標顧客。茶館提供吃喝玩樂,甚至為那些陪讀的爺爺奶奶幫忙照看孩子,幾乎成了很多人的第二個家。小叔待了幾年后發(fā)現,這種日子實在是沒法維系——女兒還沒有成家,房子還沒蓋,還有老人要贍養(yǎng),前幾年就又到東莞打工去了。

而岳父和岳母在我和妻子結婚后,也到了武漢幫我們照看小孩。

2000年前后,“農民工”在企業(yè)裝卸化工原料后,坐在廠門口休息

岳父一家的兄弟姐妹,都是60后和70后,他們算是第一代農民工。他們有些在進城和返鄉(xiāng)之間來回反復,有些則一股腦扎進了城市,但都是擺脫了土地的束縛。

02 出路

近些年,建筑行業(yè)出現結構性變化。一個建筑項目,甲方給出的價格和過去比并沒有多大變化,但人工成本成倍上漲,普工每天的工價是一兩百元,技術工工價已經到了三四百元,甚至更多。故而,有相當一部分一代農民工還在工地上干活。但過去被看成是“小老板”的包工頭,已經喪失了老板屬性,也得親自干活賺取工錢。

小叔是一個小包工頭,他在東莞工地已經工作多年,各方面都熟悉。據他說,包工頭也有一定風險。2021年的時候,他所包的工程發(fā)了工人工資以后,白干不說,還倒虧了20多萬元,原因就在于很多細節(jié)沒有計算清楚,超出了預算。去年的時候,受疫情影響,大工地基本上都是關關停停,沒什么活干,一般的工人都很難找到活。但他熟門熟路,接了不少小工程,比如房屋的家裝,竟然開工了200多天,賺得反而比往年多。小工程的管理層級很少,且工錢兌現很快,像他這種容易接活的工人,就比較有優(yōu)勢。但如果是一般工人(比如沒有當過包工頭),接活就不容易,肯定賺不了錢。

2000年前后,“農民工”在宿舍休息,可以看出,那時候進城務工的生活有多不容易,睡覺的床都是用一些木板簡單搭建,而且每張床要睡好幾個人,顯得擁擠

在大工地上,包工頭和工人之間,收益上沒有多大差異,頂多就是只要總承包商的工錢來了,自己可以優(yōu)先保證工資到位。去年行情不好,小叔為某個大工地干了一個月的活,結果還有幾萬元工錢到了過年還沒給。當然,要是足夠精明,總歸還有一點點返利(雖然不多)。表弟也是一個包工頭,主要從事扎鋼圈的活。扎鋼圈雖然沒有什么技術門檻,但他和他的工人長期做這個活,也就有了一定的優(yōu)勢。因此,工人的熟練程度以及合作的默契度,就非常重要。他去年在廣西接了一個活,干了一個月,平均下來工人每天竟然賺到了六七百元,原因就在于這些工人都是本村或鄰村的鄉(xiāng)親,長期在一起,有錢一起賺,都齊心協(xié)力,合作程度很高,不存在因管理不當而導致的效率下降問題。

而小叔手下的工人,來自五湖四海,工人最多的是來自廣西,其次是四川、貴州、河南,湖南的也有一些。包工頭事實上會面臨管理風險。2020年,小叔工地一位70歲的工人,因為有智障,且不會說話,竟然徒步從東莞跑到了惠州,小叔為了找他,五天五夜沒睡,最后是惠州高速公路交警找到了,他趕緊租了一輛車把他接走,送回老家。雖說找人的成本老板承擔了,但這種事總歸還是消耗了工作效率。再加上人多了,又不熟悉,總是有一些工人干活不太賣力,包工頭的日常管理工作也很是不容易。

中國的第一批農民工應該是在以廣東為核心的,東南沿海城市區(qū)發(fā)展起來的,上個世紀的80年代,因為優(yōu)越的地理位置,這里的人最先開始下海經商、做起了外貿生意,他們建了很多工廠,這些工廠的用工需求很大,一大批從內陸而來的青年,成為了這批用工潮的主力軍。

一代農民工普遍到了“退休”年齡,但返鄉(xiāng)養(yǎng)老的極少。無論是表弟的工地,還是小叔的工地,都是一代農民工為主力。他們或已經接近“退休”年齡,或早超過了“退休”年齡。小叔手下有五六十個工人,60歲以上的工人超過一半。盡管國家規(guī)定超齡農民工不能進工地,但很少有年輕人愿意當建筑工人。因此,工地上有很多超齡農民工,是建筑業(yè)的潛規(guī)則。他們無法交各種保險,也無法把工錢打到卡上,但老板和包工頭會以其它辦法保證其權益。工人出了事故,老板兜底。

從個體差異看,一代農民工是否還繼續(xù)在工地干活,取決于家庭負擔的輕重。廣西的一代農民工,普遍還是多子;河南等地不僅多子,且高價彩禮也傳遞了壓力。他們打工恐怕不是為了自己,而是為了子女。“兩湖”平原少子化明顯,農民工打工普遍是“自養(yǎng)”需要。尤其是只有一個女兒,又遠嫁的,只能靠自己。小叔前兩年在老家建了一棟新樓房,他只有一個女兒,這個新樓房可以說是為女兒著想,但更多的是為自己養(yǎng)老做準備。岳父跟我說,如果他不是跟著我們在武漢,肯定也隨著那個表弟去外面扎鋼圈了。

03 退路

五六十歲的農民工,有強烈的返鄉(xiāng)“養(yǎng)老”需求。他們當年外出務工,是尋求活路;年紀大了還在務工,是為了自己和家庭的出路;而返鄉(xiāng)則是一種退路。

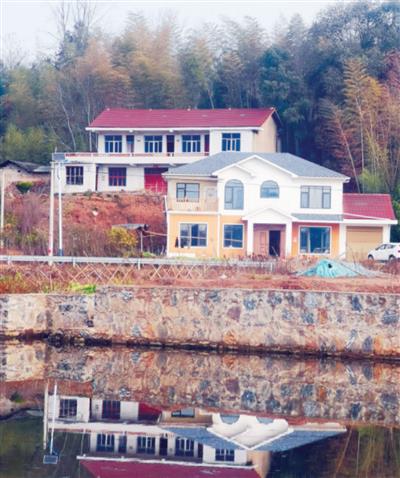

這幾年,鄉(xiāng)間別墅興起。一代農民工開始回鄉(xiāng)建造養(yǎng)老房,他們中的佼佼者有見識,也有生活質量要求。小叔花了二三十萬元建造了一個小樓,今年還計劃將庭院、圍墻和配套房屋建造好,預算還要花十萬元。小叔的鄰居也建造了一個園林式的小樓,還專門修了一條公路通往他家房子,總共花了八十萬元。

房子歷來都是農村家庭再生產的基礎,房子的好壞,彰顯該家庭再生產能力的大小。上世紀八十年代,蓋一棟磚瓦結構的平房,算是很不得了的事。到了九十年代,平房變成了樓房,但結構上和平房差不多,是房間一字排開的走馬樓。2000年以后,套房的概念出現在了農村,樓房的樣式比較現代,更注重私密性。而2020年代的鄉(xiāng)村小樓,不僅講究建筑的實用性、私密性,還講究整體環(huán)境的舒適性,房屋周圍的配套,如花園、車庫等也特別重要。

鄉(xiāng)間小樓(呂德文老師提供)

現如今,城鎮(zhèn)化仍在快速進行,年輕人結婚都需要在城市擁有一套商品房。因此,鄉(xiāng)間小樓的意義主要不是為了子女結婚,而是為了養(yǎng)老和度假。比如,小叔家只有一個女兒,他并不需要為子女結婚在城里買商品房。在鄉(xiāng)里建房,主要是為了自己將來退養(yǎng)需要,而鄉(xiāng)間小樓也適合年輕人需求,方便將來女兒女婿回來一起相聚。小叔鄰居家是大型鄉(xiāng)間小樓,主人是醫(yī)院退休醫(yī)生,他的幾個子女在城里都有正式工作,建小樓既是老年人養(yǎng)老需要,也是家庭聚會的場所。姑外婆年近80歲,她有三個兒子,都在城里成功落腳。但她家三個兒子也在老宅基地上建小樓。表舅說,房子建好以后,姑外婆和姑外公在家可以好好養(yǎng)老,他也方便從長沙回鄉(xiāng)吃土菜。

對于大多數一代農民工而言,他們都有都市生活的經驗,也希望過上有質量的生活,但他們并沒有條件在城市過上高質量的生活。城市,哪怕是縣城,他們都不愿意去。畢竟,大多數農民工的積蓄,只夠給子女買一套城市住房。而在農村建一套房,還有小菜園,可以過上自給自足的簡約生活,又還有點積蓄,是相當完美的。

在岳父老家,這兩年推廣雙季稻成了地方政府的重要工作,公路沿線到處是標語,還有“書記示范田”之類的。但深入村莊內部,田野荒蕪,良田改種果樹的現象到處可見。出門打工的種不了田,位置偏僻或耕作條件差的田,送人種也沒人要。留在村里土里刨食的,總得種經濟作物才有收益。岳父和小叔家的田都免費給鄰居種,“不荒就行”。他們都有非常確定的預期,就是和子女分離,晚年大多數時間要獨居,把承包地留著,就是退路。他們拼命給子女創(chuàng)造進城條件,幫助子女在城里買房買車,自己卻退守村莊。

04 自養(yǎng)

很多農村人已經形成了一套“自養(yǎng)”秩序,獨居、靠積蓄度日,力所能及賺零花錢,有些老人甚至連給自己辦喪事的錢都準備好了。在鄉(xiāng)村倫理上,老年人自己照顧自己,不到迫不得已絕不麻煩子女,已經是一種共識。在實際生活中,老年人也是這樣實踐的。奶奶83歲,去年還種菜,每個集市都去賣新鮮菜,多余的腌制咸菜,咸菜也賣,還養(yǎng)雞賣。姑外婆年近80歲,也養(yǎng)雞,過年時還送了我們家一只雞。每年端午節(jié),她還會采粽葉到集市上賣。外婆年近80,眼睛失明,外公還在世時,也靠外公制作麥芽糖賣錢度日。

農村的根本問題是收入低,也是農民養(yǎng)老問題增多的根源。不管是新農合斷繳的出現,還是醫(yī)療保障費用的增加,都讓不少農民兄弟力不從心。這才是不少農民說養(yǎng)老金增長慢的實際原因

在一代農民工的觀念中,孝道還是根深蒂固。給老人生活費,供應糧食,送老人就醫(yī),都是基本義務。就這樣,“自養(yǎng)”和“孝道”并行不悖,形成了奇妙的“交換關系”。比如,老年人都會計算,子女孝順了多少,盡量以其它方式反饋回去。奶奶之前養(yǎng)雞、種菜,我們每年都享用了她不少雞肉和雞蛋。外公還在世時,賣麥芽糖有點積蓄,有一年就給每個子女送了一件金銀首飾。只有到了萬不得已的情況下,老年人才會求助于子女。

奶奶年前住院兩次。第一次是因為腦血管堵塞。奶奶生命危急的那個晚上,在昏迷之前打電話給大姑,大姑趕緊打120,但當時救護車到不了鄉(xiāng)下。大姑只好打電話給岳父,岳父和岳母都在武漢,聽到這個消息很是著急,趕緊打電話請鄰居幫忙,折騰了好幾個小時總算把奶奶送進了醫(yī)院。岳母第二天一早就回老家照顧奶奶。奶奶出院后,就住在縣城大姑家休養(yǎng)恢復,后來,大姑一家和奶奶也感染上了新冠。奶奶一度呼吸困難,家人又著急讓她住院。第二次住院的時候,120又說沒車,岳母找了醫(yī)院的親戚幫忙協(xié)調,才派車過來。住進醫(yī)院后,又因醫(yī)院內部管理問題,遲遲無法安排床位,很是磨人。

仇鳳仙《傾聽暮年:李村老人日常生活實踐研究》 社會科學文獻出版社2022年版

奶奶很幸運,前后在醫(yī)院待了40天,總算度過了危機。家里人也覺得很滿足,雖然過程磨人,但結果總是好的。因此,岳父和小叔年前回到家以后,高高興興地在鎮(zhèn)上的餐館擺了幾桌,請那些來看望過奶奶的親戚朋友吃飯。過年期間,岳父、小叔和姑姑商量奶奶的養(yǎng)老方案。盡管奶奶還一直念叨自己的老房子和菜園,但她“自養(yǎng)”是不可能的了,因為住院那天晚上的情景,家人事后想來還是有點后怕。商量的結果是,岳父和小叔出養(yǎng)老費,大姑則負責日常照料。

岳父、小叔以及他們這樣的一代農民工在閑聊時都感嘆,他們的父母在最后關頭還是有人照顧的,以后他們自己老了沒辦法自理了,孩子幾乎都是獨生子女,又都在城里,可怎么辦啊?客觀上,在農村留有退路,是建立在有“自養(yǎng)”能力基礎上的,但農村老年人一旦失去了生活自理能力,“自養(yǎng)”秩序就會頃刻瓦解。

05 歸宿

有一部分第一代農民工的經歷,可能預示著另一種可能性。和岳父小叔不一樣,小姑和小姑父都在外地務工,且多年未返鄉(xiāng)。小姑父的母親平常由小姑父的姐姐照料,這幾年過年都是表弟回老家陪老人過年。在可以預料的將來,小姑和小姑父怕是不會返鄉(xiāng)養(yǎng)老了。但小姑和小姑父將來在哪里落腳,卻還不好說。

大姑父早些年從縣里的一家企業(yè)下崗,這么多年也一直在外務工,大姑則一直在家做點零工補貼家用。盡管家庭條件不算好,但他們擁有單位的一套集資建房,日子還過得去。這些年來,大姑父堅持自己繳納社保,還有兩年就到60歲,可以領養(yǎng)老金了。大姑父說,他這兩年還有些壓力,為了繳納一兩萬元的社保,就得出去務工。但到了60歲以后,他就打算到鄉(xiāng)下去養(yǎng)老。大姑父對釣魚到了癡迷的程度,岳父在老家有兩口大塘,他早就看中了,打算今后好好打理一下。

縣城是城市的尾,農村的頭,年輕人要進城享受都市生活。縣城的房價三四千一平方米,生活配套也不錯。表妹在縣城買了一套新房,還有20多萬元房貸。大姑父說,表妹兩口子壓力還是比較大。表妹在一家企業(yè)上班,除了交社保,拿到手的工資很有限。表妹夫當了12年消防員,今年夏天轉業(yè),會在事業(yè)單位上班。按當地工資水平,一個月只有4000元左右。

也許,大姑父一家的未來生活安排是相對理想狀態(tài)。年輕人可以在縣城上班,老年人也在縣城有住房,還在農村留有退路,加上又有社保和醫(yī)保,不會給年輕人增加多少負擔。并且,一旦到了無法“自養(yǎng)”的時候,還可以回城,依靠城市比較完善的養(yǎng)老服務體系應付養(yǎng)老需求。

返鄉(xiāng)殺雞,準備過年(呂德文老師提供)

其實,對于大多數一代農民工而言,“走一步看一步”是基本策略。他們的決策,并沒有完美方案,只能是按照事項的輕重緩急解決。他們得優(yōu)先解決子女結婚和進城問題,大半輩子的打工收入都用于子女身上了。當子女在城市立足以后,他們才開始考慮自己的養(yǎng)老生活。家庭條件差的,“超齡”也得務工,為自己養(yǎng)老留點積蓄。家庭條件還可以的,就可以較早謀劃自己的退路,在鄉(xiāng)間蓋上房子,提高養(yǎng)老質量。至于說到了生活無法自理的時候怎么辦,他們還沒考慮到這一步。

世界變化太快,談歸宿有點奢侈。岳父說,到時能怎樣呢?還不是子女說了怎樣就怎樣。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網刊微信公眾號