我一直憂心忡忡,覺得今天的農業(yè)已經不是傳統(tǒng)農業(yè),種田人已經老化,農業(yè)將要斷層,尤其是幾千年的農耕文化,幾千年的傳統(tǒng)種子會在把種子類似‘截肢’,‘安支架’,‘器官移植’使中華傳統(tǒng)種子不再是從前的種子,并且消失在歷史中,更不敢往前想,這個民族還有沒有根,但似乎我錯了。

前幾天,去參加了一個民間組織的食物論壇年會,看看前來與會的十多所大學校,看看來的教授們,看看大會開始做的介紹,看看發(fā)言的學生們至少是研究生級,隨便找個人打個招呼,就是博士、留學歸來的學生,我的心花開始怒放了。

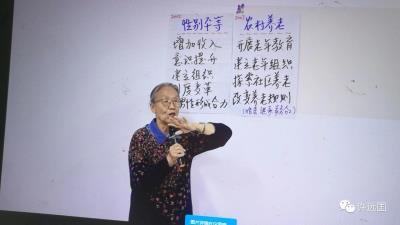

此次參加會議的地點,是豫北的一座旅游城市的小山村,見到一位同名同姓但性別不一樣的老大媽,退休后用二十年時間,先發(fā)動群眾,制定村規(guī) 民約,發(fā)動群眾,改造思想,轉變觀念,把這多年來顛倒的思想撥亂反正,組織村民修復舊窯洞,用廢棄的建筑材料把這里打造成簡樸實用的新農村,直教蕭條的農村變成各大院校的教學基地,當地的工匠成為示范教師,并把周圍的山打造成國家森林公園,讓我不得不敬佩,這才叫老有所養(yǎng),老有所為。

我還感到幸運的是,這里專家教授多的是,根本不像網上人們普遍反感的“磚家”、“叫獸”,他們謙虛謹慎,說三人行,必有我?guī)煟嗷シQ呼都為“老師”。這樣的場面,我怎能不驚嘆,怎能不敲起鍵盤為他們歌頌,為他們叫好!

老許這個人活在世上,從來不看別人臉色活著,從來不輕易說別人的好,再大的官,再高的地位,心底里沒有生出由衷敬佩,絕對不吹不拍,甚至對有的人連眼珠子都不轉一下的。所以,讓我唱贊歌,必須有人格力量,有讓人服氣的事跡,才能秉筆疾書,道出人家的好,讓世人知道,這才叫榜樣的力量,這才值得我們學習。

此次會議,主要是交流如何走農業(yè)集體經濟道路,也即團結經濟,種植生態(tài)作物,端好自己的飯碗,種好安全糧食,吃回健康,活得明白,不糊里糊涂。會上,來自新疆、西藏、海南、內蒙、福建等地的畢業(yè)回鄉(xiāng)大學生介紹了他們如何帶領當地農民創(chuàng)業(yè)的。本人當然也著重談到吃安全糧食,如何咬定土壤不放松,種好中華優(yōu)質種子,把好食品安全源頭的經驗。

此次會議,是疫情阻斷三年后重新召開的一個年會,也是一個中國唯一談食物權力的網站。試問,吃飯的權力都被人掌握了,個人吃什么都不能作主了,何談人民當家作主?這個論壇,是在數年前結識的,結識后,本人文章多篇被轉發(fā),論壇工作人員也來造訪過,但后來無端遭到瘋禁,后來又改了名稱,很少發(fā)文章,但在做一些具體工作,就是結合國家政策,走好共富道路,領會種業(yè)的方向,扎根鄉(xiāng)土,做好種子文章,也就是說,少說多做,只做不說。這樣,他們就更接地氣,更有底氣。

會議中,我們感受到這個村莊是一位在毛澤東時代哺育下的老師們如何把當地文化傳承,如何帶領群眾,尤其是留守鄉(xiāng)下老人能夠發(fā)揮他們的余熱,讓養(yǎng)老變成不能動彈需要護理的安排“養(yǎng)”,讓能夠做自己喜歡做的事的老人引導到“為”,有人說六十不栽樹,我們品嘗了當年老人們栽的果樹,種植的土特產,尤其是又甜又香的杏子成熟了,讓我們任意摘取。讓我們看到老年婦女們同樣頂半邊天,讓鄉(xiāng)村老人不再圍在麻將桌前,躺在病床上遭受病痛的折磨,他們刺繡的刺繡,紡織的編織,修舊窯洞的繼續(xù)工匠精神,閑來搞文化文藝活動,老年學校里的老年人讀書聲朗朗,活到老,學到老。

至于種植方面,此次會議主要是談合作經濟,生態(tài)農業(yè)。會上,來自各院校的研究生,博士生大約五十余人,他(她)們都是會議的志愿者,參加農業(yè)生產的調研者,課題研究者。他們都是飽學者,他們都滿懷激情,立志為傳承中華農耕文化做畢生貢獻。他們毫不猶豫,走進農村,走進邊疆,走進群眾中去,與泥腿子打交道,跟農民促膝談心,傾聽呼聲,反聵農民提出的問題,幫助解決問題和困難。這讓我倍添信心,我原以為,在我周圍都是與本人年齡不相上下的老人,我從近六十到七十,他們也跟隨時間的推移七老八十,農業(yè)岌岌可危,死氣沉沉,只是我孤陋寡聞,沒有走出去看外面的世界而已。

我還看到另外一種動態(tài),那就是,此次參會的女博士、學士居多。她們帶著與生俱來的中華民族母親的使命,來到這個世界上,雖然農業(yè)苦,農業(yè)累,但她們毫不畏懼,絕不屈服,直教奄奄一息的農業(yè)重新煥發(fā)生機。每每看到她們嬌嫩的面龐,看到她們堅定的信念,不能不說,一個家庭有個好女人至少旺三代,一個國家都有這樣的女性,才是一個有希望的民族,在是興旺發(fā)達,國家強盛的根本。

當然,我從種植上也曾觀察過寫過,安全糧食的種植,似乎更多的責任感,使命感,承擔者在女同胞,男人覺得他們要掙大錢,可是這些女人們覺得掙大錢必須吃好糧食,不然的話,上半輩子掙大錢,下半輩子拿錢治病,人也沒了,錢也沒了,還落得個服侍病人搞的精疲力盡,人才兩空。所以,城里的家庭主婦們,瞞著男人購買安全糧食,鄉(xiāng)下女人找種子里死累活搞種植,最突出的是,在交換種子中,女人們多,在種植過程中,巾幗從來不讓須眉。

會議結束后返程中,有女博士跟隨我們到鄉(xiāng)下考察,隨后還有女博士前來繼續(xù)考察做課題研究,我不能不為此更加增加信心,看到使命,看到責任。想想今年老許同志也步入古稀了,每生退意,看到一位叫梁軍的大姐,花去二十年組織留守老人創(chuàng)造了當今鄉(xiāng)村振興的奇跡,我又打起精神,像這柆梁軍大姐學習,也來再干他十年,做一些自己喜歡做的事情,為家鄉(xiāng)的鄉(xiāng)村振興盡最大努力,做一些鄉(xiāng)親們喜歡的事情。

當然,我并沒有就此樂觀到底,事物在不斷的變化,能不能在短期或者一個時期把中國的食物安全品質正本清源,能不能告別吃變了樣的只負責填皮囊,跟喂牲口一樣的添加劑、激素類,諸如配方的,反式脂肪類糧食,看來還需要一個長期過程,較量與反較量任務艱巨,并且是個未知數,是千萬要保持高度警惕的。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網刊微信公眾號