【作者按】對于周家莊,我是早就仰慕的,因為聽過它們太多的事跡,但一直苦于沒有機會見學。巧的是,兩年前的一次聚會,見到了晉州市人大副主任馮寸改同志、晉州市營里鄉黨委書記曹志濤同志,而曹志濤同志原來就任周家莊鄉人民政府鄉長。這樣,今年的五一假期,我的見學心愿得以實現。

實打實地說,實地的見學,于我往日的耳聞而言,還是給予了心理上的不小震撼。因由,我梳理成文,分則以饗諸君。

(二)周家莊人有著濃重的向黨情懷

就鄉鎮一級而言,我所掌握的情況,凡分田單干者,沒有一個鄉鎮能像周家莊這樣富有,像周家莊這樣豪邁。而研究周家莊的發展歷史,支撐著周家莊人前進的,正是周家莊人濃重的向黨情懷。在此,僅舉一例:

1982年,周家莊人站在了前進道路的十字路口上,面臨著歷史性的抉擇。老書記雷金河,是位老革命,抗日戰爭打日本,解放戰爭搞支前,帶領鄉親們成立互助組、合作社、人民公社,久經考驗,對黨忠誠,他把中央文件裝在兜里,不知看過多少遍,吃飯不香,睡覺不寧,甚至整夜不眠。

縣里的同志找他做工作,他說,1962年,大隊劃小隊,主要是隊長說了算。這一次,是要分田到戶,主要是社員說了算。要一家一戶征求意見,一戶也不能落下。

他聽到了老百姓的牢騷:“先分地,后分隊,一步一步往后退,一直退到舊社會。”他也聽到了黨員的議論:地分到一家一戶,干活靠自己,吃飯靠自己,關起門來過日子,就會滋長個人主義,誰還關心集體?再說了,集體沒地了,沒財產了,就剩下一個空名了,誰還依靠你?人心散了,政權也不好鞏固了。

雷金河心里很明白,也想得很遠。他向大家坦陳自己的內心:一旦全分了,就會出現富的富、窮的窮,就要兩極分化,孤寡老弱戶怎么辦?軍烈屬怎么辦?殘疾人怎么辦?共產黨員不能只管自己,不能忘了入黨誓言啊!

周家莊是靠集體壯大起來的。他們知道,集體就是組織,組織起來就力量大。有組織就不孤單,有組織就有歸屬感。單干,心里想的是自家;集體,心里想的是公家。是共產黨拯救了我們這些窮苦農民,我們要感恩共產黨,跟定共產黨,走共同致富的路。

1982年11月30日,是周家莊人刻骨銘心的日子。全社同時舉行公決:是推行“大包干”,還是堅持“大集體”?

上午9時,全公社10個生產隊的社員,不分男女老少,分聚在各個生產隊,等待著全體社員表態的那個重大時刻。

那場面是我們想象不到的,“各個會場群情振奮,按捺不住,爭先表態,如同火山爆發。全社3055戶,眾口一詞,一個心聲:不分田,不包干,不單干,不耍獨腿。還是集體干,合伙干,咱們公社不能變。”激動的人群甚至喊起了口號:“不單干,不包干,一心一意集體干。”

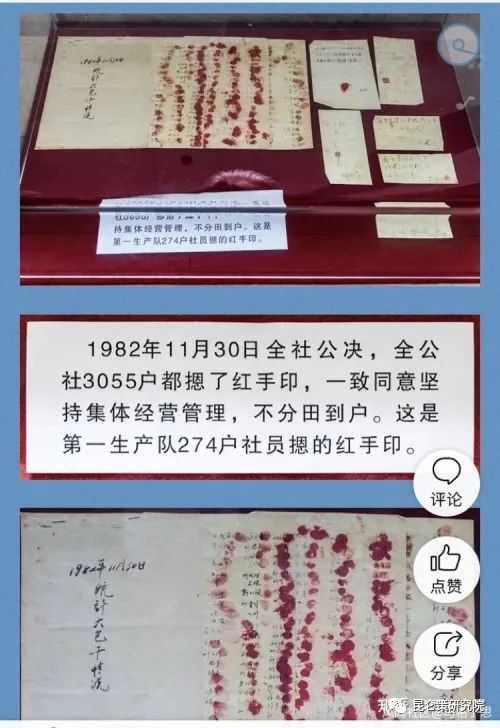

全社公決的結果,全公社3055戶都摁了紅手印,一致同意堅持走集體經濟道路,不分田分地、不包產到戶、不個體單干,依然在全公社范圍內,保留人民公社制度和體制,繼續走人民公社的集體經濟共同富裕道路。

在第一生產隊,更是群情激昂。一個社員高喊:“拿印臺來,我要簽名畫押,集體干,一輩子不變!”好家伙!人們一下子擁到會計身邊,把會計圍了個密不透風。“先寫我!”“先寫我!”會計為難了,先寫誰呀?支部書記不得不發話了:“都別著急,一個樣,先寫后寫一個樣!一個一個來,寫一個人名,摁一個手印。”真叫是翹首以待,唯恐最后。寫呀,摁呀,最后第一生產隊274戶社員都摁下了紅手印(見下圖)。

紅紅的手印啊,一個手印一顆心。這些紅手印,像是天空的星辰,代表著意愿,代表著信念,代表著心向集體,代表著共同致富,映紅了一片火紅的天。

這就是周家莊人的向黨情懷,一顆顆赤誠的心。這心,向著集體,向著國家,向著共產黨!

正是這一歷史性抉擇,為周家莊鋪就了共同富裕的光明大道。

(作者系昆侖策研究院高級研究員,原解放軍后勤學院教授、博導,《毛澤東精神》作者,中國管理科學學會領導力專委會專家,中國動畫工程促進會紅色文化工作委員會主任,泰山紅色文化研究院院長;來源:昆侖策網【原創】修訂稿,作者授權首發)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號