先看溫鐵軍的結(jié)論:

不是集體經(jīng)濟(jì)沒搞好,是你拿走太多了。就是說,因?yàn)槟阋瓿晒I(yè)化對不對?所以這么個道理,所以我們講三農(nóng)問題怎么發(fā)生的,是你為了工業(yè)化,導(dǎo)致了農(nóng)村的全面貧困,而最終你完成了工業(yè)化了……

簡單地說,溫鐵軍的結(jié)論包括以下意思:

一是新中國前三十年,中國農(nóng)村一直是“全面貧困”的。

二是新中國前十年的“三農(nóng)問題”,是當(dāng)年的工業(yè)化導(dǎo)致的。

三是既然工業(yè)化導(dǎo)致了“農(nóng)村全面貧困”,那么,不難理解,如果中國不那么搞工業(yè)化,農(nóng)村就不會“全面貧困”。至于用別的辦法能否完成工業(yè)化,溫教授并不關(guān)心。

前三十年“三農(nóng)”的真實(shí)情況是這樣子嗎?溫鐵軍的這個結(jié)論客觀、公正嗎?溫鐵軍把“三農(nóng)”問題,這個產(chǎn)生于農(nóng)村分單干后產(chǎn)生的問題,提前到了前三十年,說是產(chǎn)生于中國當(dāng)時的工業(yè)化。這在政治上意味著什么呢?

我今天精神狀態(tài)稍好,也有空閑,就聊聊這個問題。

首先,看看共產(chǎn)黨毛主席和“三農(nóng)”的關(guān)系。

大家都知道,中國共產(chǎn)黨毛主席領(lǐng)導(dǎo)中國革命,走的是“農(nóng)村包圍城市,武裝奪取政權(quán)”的獨(dú)創(chuàng)道路,和蘇聯(lián)的完全不一樣。解決了農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民的問題,是共產(chǎn)黨毛主席領(lǐng)導(dǎo)的中國革命和社會主義建設(shè)偉大成就的極其重要的一個方面。中國是農(nóng)業(yè)大國,土地是最重要的生產(chǎn)資料;絕大多數(shù)人生活在農(nóng)村,農(nóng)民受壓迫最深重。解決了農(nóng)村問題,也就解決了中國革命最根本的問題。把革命工作放在農(nóng)村,從土地改革入手,動員農(nóng)民參加革命,應(yīng)該說是中國革命勝利的唯一道路。

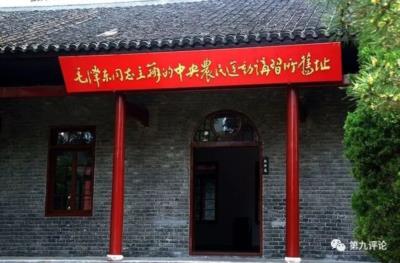

主席本身就是農(nóng)民出身,生長在農(nóng)村,對農(nóng)村的階級壓迫情況,有很直觀的感性認(rèn)識,但主席并不滿足于此。主席極重視調(diào)查研究,“沒有調(diào)查,就沒有發(fā)言權(quán)”,而且極其重視調(diào)查的質(zhì)量。長沙求學(xué)期間,主席深入到長沙周邊幾個縣農(nóng)村調(diào)查,也鍛煉自己的生活能力。國共合作之后,主席在廣州等地開辦多所農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所,培養(yǎng)了大批農(nóng)村革命運(yùn)動干部,著名的革命家彭湃、方志敏,就畢業(yè)于農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所。農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所,我認(rèn)為對于我黨的重要性,應(yīng)該遠(yuǎn)大于黃埔軍校。可惜,這些年,對農(nóng)講所的宣傳遠(yuǎn)不如對黃埔軍校的宣傳。

農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所培養(yǎng)的干部,為我黨后來的把革命重點(diǎn)放在農(nóng)村,走上“農(nóng)村包圍城市”的道路,準(zhǔn)備了干部。

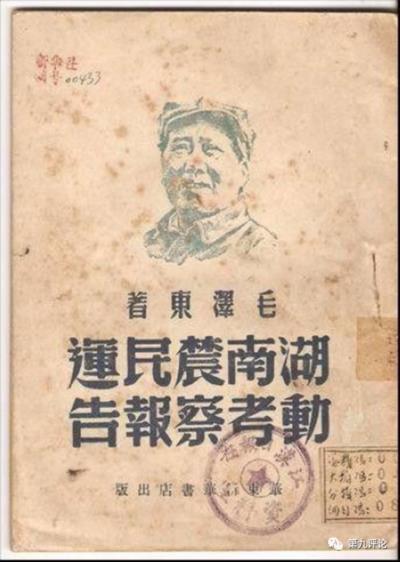

1926年7月北伐戰(zhàn)爭開始,黨領(lǐng)導(dǎo)下的農(nóng)民運(yùn)動,對北伐軍提供了巨大的幫助和支持,有力保證了北伐戰(zhàn)爭的勝利。北伐戰(zhàn)爭勝利推進(jìn),也有力地推動了各地農(nóng)民運(yùn)動的發(fā)展。農(nóng)民運(yùn)動的興起,不可避免地要觸動封建地主階級的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和根本利益,當(dāng)然受到國民黨右派的指責(zé),誣農(nóng)民運(yùn)動是“痞子運(yùn)動”。幼年時期的我黨,主要領(lǐng)導(dǎo)有有嚴(yán)重的右傾投降主義,附和國民黨右派的言論,指責(zé)農(nóng)民運(yùn)動“糟得很”,而毛主席等人則認(rèn)為農(nóng)民運(yùn)動“好得很”。為了回答當(dāng)時黨內(nèi)外對于農(nóng)民革命斗爭的責(zé)難,主席于1927年1月赴北伐戰(zhàn)爭的主戰(zhàn)場湖南湘潭、湘鄉(xiāng)、衡山、醴陵、長沙五縣親自考察32天,寫出了《湖南農(nóng)民運(yùn)動考察報告》光輝著作,全面肯定了農(nóng)民運(yùn)動,分清了敵友,理清了是非,指明了方向。是為《毛澤東選集》第一卷第二篇文章,可見主席對此文的重視。惜乎,我黨主要領(lǐng)導(dǎo)人的右傾錯誤,主席的這些重要觀點(diǎn),并沒有得到全黨的接受。

大革命失敗之后,主席拒絕到上海的中央工作,下到湘贛邊界,做了“基層干部”,動員當(dāng)?shù)毓と恕⑥r(nóng)民,加上一些革命軍隊(duì),組織領(lǐng)導(dǎo)秋收起義。這片地方,恰是當(dāng)年農(nóng)民運(yùn)動最早、群眾基礎(chǔ)最成熟的地方,同樣也是主席親自做的這些工作。秋收起義失敗后,主席領(lǐng)導(dǎo)這批由工人、農(nóng)民、士兵組成的軍隊(duì),上了井岡山,繼續(xù)組織土地改革,打土豪、分田地,建立蘇維埃政權(quán)。井岡山的成功經(jīng)驗(yàn),直接為其他地方的革命者所借鑒,鼓舞了革命士氣,推動了其他革命根據(jù)地的建立,讓革命從低潮走向高潮。

中央蘇區(qū)時期,主席為土地改革做了大量的扎實(shí)有效工作,特別是調(diào)查研究工作,寫了《長崗鄉(xiāng)調(diào)查》《才溪鄉(xiāng)調(diào)查》《尋烏調(diào)查》等多篇調(diào)查研究文章,領(lǐng)導(dǎo)了中央蘇區(qū)的土地改革工作,不斷發(fā)展壯大根據(jù)地,支撐了數(shù)萬紅軍,打敗了國民黨反動派的多次“進(jìn)剿”、“會剿”、“圍剿”。

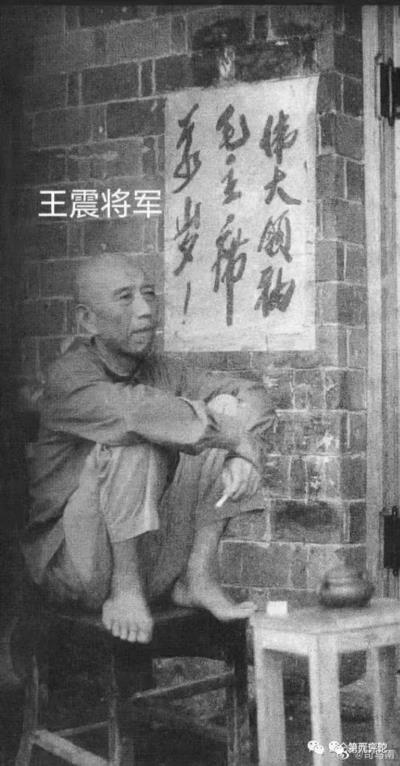

抗日戰(zhàn)爭暴發(fā)后不久,蔣介石就借故斷絕了八路軍、新四軍的給養(yǎng),并封鎖抗日革命根據(jù)地,導(dǎo)致了根據(jù)地的嚴(yán)重困難。主席號召全黨全軍和根據(jù)地人民群眾,“自己動手,豐衣足食”,開展大生產(chǎn)運(yùn)動。全黨、全軍、根據(jù)地人民群眾,均要開荒、種地、養(yǎng)雞養(yǎng)羊,紡紗、織布,建立兵工廠,解決生存問題。王震將軍親率359旅,赴南泥灣開荒,把那片沒有人煙的荒山,變成了“到處是莊稼、遍地是牛羊”的“陜北的好江南”。

大家可以看看毛主席在剛到陜北和抗日戰(zhàn)爭后期的照片,剛到陜北時,主席、朱總、總理,很是清瘦,眼窩深陷,顯然是嚴(yán)重營養(yǎng)不良。但是,到了抗日戰(zhàn)爭后期,迎接“迪克西”使團(tuán)、重慶談判的照片,主席就“心廣體胖”了。

1992年我參軍,我所在軍校前身是三野的學(xué)校。我們中隊(duì)有菜地,有豬圈。學(xué)員要種菜、養(yǎng)豬。畢業(yè)后我分到的團(tuán)隊(duì),前身是楊成武華北部隊(duì),連里也有一片菜地,也要養(yǎng)豬,有好幾頭豬。團(tuán)里也有一大片菜地,也要養(yǎng)豬。而且,團(tuán)里還有一大片農(nóng)場。整個師在河灘上開墾了幾千畝地荒地,作為各團(tuán)的農(nóng)場,生產(chǎn)大米。我實(shí)習(xí)是在杭州的某部,也有菜地、也要養(yǎng)豬。解放軍所有部隊(duì),只要有空地,就要種上菜,不讓地空著。

1950年,朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā),黨中央決定組建邊防軍。38軍當(dāng)時正在河南信陽種地,將要收獲時,收到了命令,立即把收割任務(wù)交給地方政府。42軍,當(dāng)時也在東北種地,收到命令,立即收攏。

種地、養(yǎng)豬等,這種傳統(tǒng),是從當(dāng)年的大生產(chǎn)運(yùn)動繼承來的。

解放之后,共產(chǎn)黨進(jìn)了城,但是農(nóng)村工作絲毫也沒有放松。有人說,“工作重心轉(zhuǎn)到城市”,似乎農(nóng)村不再是工作重心,這種理解是片面的,黨中在從來沒有忽視過農(nóng)村。抗美援朝運(yùn)動期間,盡管有支前、三反五反、鎮(zhèn)反等任務(wù),但是,土地改革一絲也沒有放松。抗美援朝勝利結(jié)束后,我立即開展“一化三改”運(yùn)動,其中一項(xiàng)就是農(nóng)村集體化改造,推動農(nóng)村的機(jī)械化、現(xiàn)代化。三年自然災(zāi)害期間,部分省地“刮五風(fēng)”,加上自然災(zāi)害和外部逼債,有些省份的農(nóng)村工作受到極大影響,但黨中央毛主席組織召開“七千人大會”,堅(jiān)持集體化,反對單干,不到兩年即克服困難,經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)。

隨著工業(yè)化的發(fā)展特別是農(nóng)業(yè)機(jī)械、化肥的普及應(yīng)用,農(nóng)村水利建設(shè)成功,合作醫(yī)療、赤腳醫(yī)生、鄉(xiāng)村教育的推開,中國農(nóng)村發(fā)生了翻天覆地的變化。農(nóng)村有能力承擔(dān)大量上山下鄉(xiāng)的知識分子和城鎮(zhèn)無業(yè)人員,同時,為工業(yè)化提供了勞動力和原材料。

其次,我說說我老家的情況,管中窺豹。

農(nóng)村消滅了所有惡性傳染病,農(nóng)民的健康狀況得到極大改善,壽命幾乎增加一倍。新生兒死亡率則大大降低,賣兒賣女、棄子棄子現(xiàn)象,完全絕跡。農(nóng)村青年絕大多數(shù)都能結(jié)婚生子,農(nóng)村光棍極少,基本上都是舊社會的犯罪人員。家家養(yǎng)雞、鴨、鵝、豬、羊、狗等小型家禽家畜,有自留地,可種菜。農(nóng)民居住條件也大為改善,1974年,我家就蓋了純磚瓦的三間大房子,頂高約兩丈,檐高約一仗多,是為全村第一家。鄰居也蓋了磚基、瓦頂新房子,規(guī)模和我家的一樣。生產(chǎn)大隊(duì)有一臺大型拖拉機(jī),六個生產(chǎn)隊(duì)都可以用。生產(chǎn)隊(duì)則有小型拖拉機(jī)、磨面機(jī)、抽水機(jī)、脫粒機(jī)等,當(dāng)然也通了電(只隊(duì)部和磨面機(jī)坊有,居家還沒有普及)。每個村莊,都有一至兩名赤腳醫(yī)生,有個衛(wèi)生室。生產(chǎn)大隊(duì)有一個大一些的衛(wèi)生室。一旦社員有頭痛、發(fā)熱、劃傷、扭傷、拉肚子之類的小病小傷,赤腳醫(yī)生馬上到家里或者到田頭治療。稍重的病,到大隊(duì)衛(wèi)生室治療,再重一些的,到鎮(zhèn)衛(wèi)生院治療。赤腳醫(yī)生還負(fù)責(zé)衛(wèi)生宣傳工作、防疫工作。每對夫妻都生三、四、五、六、七、八個孩子,大孩子帶小孩子,在土地上玩耍。放學(xué)后,大群小群的學(xué)生,學(xué)雷鋒,排著隊(duì),到地里拾莊稼,或者干別的什么。我姐姐因?yàn)槭胞溗虢唤o學(xué)校,還得了一張“繳麥積極分子”的獎狀。

農(nóng)村有一個“習(xí)俗”,拾糞,農(nóng)民肩上挎?zhèn)€籮筐,里面放個鏟子,滿大路上溜達(dá),見到豬、牛、馬的糞便,就拾起來,積肥。即使化肥普及后,農(nóng)民也還保持這一習(xí)慣好多年。在農(nóng)民看來,農(nóng)家肥更好。我認(rèn)為的確如此,只是農(nóng)家肥量太少。

我家在黃淮平原,沒有山丘。但平原,并不是平的,而是有起伏的。高的地方叫莊戶地,低的地方叫洼地,高低相結(jié)的地方叫流水崗,大約各占三分之一,低洼地、流水崗,是不能種莊稼的。要把低洼地變成良田,必須把水排出去。這就必須修建如魚網(wǎng)一樣的溝渠體系,需要大量人力,更需要各公社、生產(chǎn)隊(duì)的配合。沒有集體化,無論如何是完不成的。

大約每五百米以一公里,就須有一條深溝,每一百米到五百米,就須有淺溝,溝與溝的距離、溝的深淺,視情而定。這樣形成水溝網(wǎng),才能把雨水及時、徹底地排出去。提到那個時代的水利工程,大都提起治理海河、黃河、淮河等大江大河,修建大小水庫、長短渡槽之類,但是平原地區(qū)的縱橫交錯的水溝小河體系容易被忽略。其實(shí),這種看似不起眼的小型溝渠,對于排澇才有直接意義,光有大河是不行的。

第三,當(dāng)年真的存在“三農(nóng)”問題嗎?

這樣的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民,根本不存在什么“全面的貧困”問題,相反,“三農(nóng)”是欣欣向榮、生機(jī)勃勃的,農(nóng)民的生活是奔頭的,并不是悲觀失望的。今天,堅(jiān)持了集體生產(chǎn)的三千多個農(nóng)村,依然是全國的經(jīng)濟(jì)明星,閃耀著無法壓抑的光輝。

顯然,從土改,到合作化,再到農(nóng)村機(jī)械化、現(xiàn)代化,我們農(nóng)村工作上所取得的偉大成績,被溫鐵軍一句“全面貧困”,就完全抹煞了。抹煞了共產(chǎn)黨毛主席在農(nóng)村的偉大成就,那么,中國革命還有什么成績可言呢?從1927年上井岡山,到1949年進(jìn)城、搞工業(yè)化,再到1976年去世,毛主席搞了一輩子的農(nóng)村工作,最后,其結(jié)果居然是制造了農(nóng)村“全面的貧困”,這哪還有什么功勞,分明是在犯罪呀!

這是不是歷史虛無主義?

替主席時代工業(yè)化講話的文章很多,但是,替那個時代農(nóng)業(yè)成就講話的文章,不夠多。

有位網(wǎng)友反駁我,說那時農(nóng)民一件衣服能穿好多年,很舊了還在穿。這倒是真的。但能不能說這就意味著“全面的貧困”呢?我認(rèn)為不能。會不會是因?yàn)橹袊募徔棙I(yè)還不夠發(fā)達(dá)呢?這就是工業(yè)的事了。

不要忘記,那時的解放軍的衣服,也是一件能穿好多年。那時工人的工作服,也是一件能穿很多年。

這應(yīng)該算是節(jié)儉吧。另外,那時的衣服,的確很結(jié)實(shí)。

第四,關(guān)于溫鐵軍的“三農(nóng)專家”這個頭銜,我覺得很奇怪。

溫鐵軍自稱“三農(nóng)專家”,媒體輿論了稱其為“三農(nóng)專家”。他怎么會有這么個頭銜?他說他從事“三農(nóng)”問題研究多年,還曾經(jīng)在河北某地親自搞鄉(xiāng)建實(shí)踐,辦了學(xué)校,后被當(dāng)?shù)卣【啠胍曔€做了專題調(diào)查報道。這就可以作為“三農(nóng)專家”的資本嗎?我看遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

共產(chǎn)黨搞土地改革、搞農(nóng)村合作化、搞農(nóng)業(yè)機(jī)械化現(xiàn)代化,搞了50年,居然沒有一個人被稱為“三農(nóng)專家”!主席被指為不懂經(jīng)濟(jì),“農(nóng)村的全面貧困”,算是鐵證了?王震,359旅旅長,南泥灣的大功臣,后來又成為新疆建設(shè)兵團(tuán)的主要領(lǐng)導(dǎo),他及他手的幾萬指戰(zhàn)員,居然沒出一個“三農(nóng)專家”。農(nóng)村合作化的創(chuàng)始人李順達(dá)、申紀(jì)蘭,全國那么多農(nóng)業(yè)勞動模范,居然也都不是“三農(nóng)專家”。申記蘭的事跡,現(xiàn)在人還在學(xué)習(xí)。永貴大叔,農(nóng)民出身,當(dāng)了那么大的官,居然不是“三農(nóng)專家”。我們河南的焦裕祿、張欽禮,治沙治堿種樹種糧養(yǎng)豬等,都是能手,萬民稱頌、舉世敬仰,居然也不是“三農(nóng)專家”。這些舊勞模也就算了,新時代的勞動模范,如華西村的吳仁寶、南街村的王宏斌、七里營小劉莊的史來賀、周家莊的雷金河等等實(shí)實(shí)在在、全國公認(rèn)的農(nóng)民英雄,居然也都不是“三農(nóng)專家”。

怎么全國的“三農(nóng)專家”就溫教授一個人呢?是不是太少了?夠全國幾億農(nóng)民用的嗎?

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號