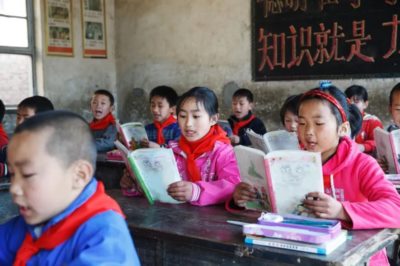

農(nóng)村“陪讀熱”與“擇校熱”的興起與加劇

?近幾年,除城市出現(xiàn)劇烈的“雞娃”競爭外,越來越多的農(nóng)村地區(qū)出現(xiàn)了“陪讀熱”、“擇校熱”等現(xiàn)象,農(nóng)村學生及家庭間的教育競爭顯得愈發(fā)激烈。

談到陪讀,其以往主要出現(xiàn)在精英階層之中,這些父母在良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)上,通過陪讀塑造孩子更好的讀書習慣并得以傳遞關(guān)懷,讓孩子更加優(yōu)秀地成長。

但近幾年,即使是經(jīng)濟基礎(chǔ)不好的農(nóng)村家庭也紛紛選擇了陪讀之路。

早在2012年,僅甘肅全省的陪讀家長就將近10萬人,其中接受陪讀的小學生、初中生、高中生分別占比近42.2%、21.1%、25.8%。

2013年左右,廣西多地的農(nóng)村也出現(xiàn)了“奶奶陪讀”、“爺爺陪讀”的現(xiàn)象。

如廣西桂林市靈川縣三街鎮(zhèn)中心校近30名學生有家長陪讀;南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)中心校陪讀家長超過110個;河池市都安瑤族自治縣龍灣鄉(xiāng)中心校也有30多名家長陪讀。

而這些陪讀中,大多卻是60多歲的老人,在學校附近租賃簡單的出租房以便照看孫子孫女的生活,給他們做飯。

但由于這些農(nóng)村老人大多缺乏教育知識背景,他們基本也只負責照顧孩子的日常生活而已。

但近幾年,不少青年父母從外地回來,尤其是母親放下了手頭的活,前往鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心以及縣域?qū)W校附近租房或者買房來給孩子“陪讀”。而她們除了要照顧孩子的生活外,還得指導孩子讀書、寫作業(yè)。

而在近兩年的農(nóng)村調(diào)研中,這種陪讀現(xiàn)象似乎愈演愈烈。

通過觀察調(diào)研可以發(fā)現(xiàn),以往多出現(xiàn)在精英階層的陪讀已經(jīng)向底層人民“蔓延”,“隔代陪讀”也在逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;親代陪讀”,且以往主要由“高三陪讀”為主也已經(jīng)逐漸演變成“全生命學習周期陪讀”,從幼兒園、小學、初中、高中甚至大學,都有家長陪讀的身影。

此外,在各個青年父母的“陪讀”過程中,他們還會額外重視孩子就讀學校的選擇。其優(yōu)先選擇的順序自然是“縣城重點公辦學校-縣城優(yōu)質(zhì)民辦學校-縣城非重點學校-鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校-鄉(xiāng)村學校或教學支點”。

這是因為一般而言,村-鄉(xiāng)-縣依次往上會具備更多以及更優(yōu)質(zhì)的教育資源,家長也更愿意讓孩子享受更好的資源。

而除了幫助孩子爭取就讀優(yōu)質(zhì)的學校外,一些農(nóng)村青年父母也開始重視起孩子的均衡發(fā)展,除了給孩子報輔導班外,還會兼顧音樂、舞蹈、琴藝等興趣班來發(fā)展孩子的特長,以跟上社會形勢的發(fā)展。

還有一些經(jīng)濟條件相對好一些、除工作外閑暇時間更為寬裕的父母還會主動與學校老師打好關(guān)系,主動參與到學校班級管理與學生課業(yè)的管理中,或者時不時給老師主動打電話就孩子的情況進行溝通交流,以期給老師留下個好印象并加深彼此之間的聯(lián)系,對自己的孩子也相對關(guān)照一些。

可以說,如今不少地方的農(nóng)村父母在陪讀、擇校、報班、與學校及老師的關(guān)系經(jīng)營上“費勁心思”,就是為了讓孩子有更好的教育資源。

農(nóng)村教育競爭為何愈演愈烈?

那么,近幾年為何人口、經(jīng)濟等各方面都不及各類城市的農(nóng)村也掀起了一陣又一陣的教育競爭熱浪,歸根結(jié)底也離不開父母期望、教育資源、階層流動等因素。

如今,越來越多的90后成為父母。作為過來人,他們對教育的主體意識已經(jīng)蘇醒,相較于60后、70后等人更注重孩子的教育問題。

不少調(diào)研發(fā)現(xiàn),如今一大部分農(nóng)村青年父母的學歷僅為初中或中專,小部分人的學歷為大專及以上,這些情況在中西部地區(qū)更為常見。

在外出務(wù)工時,由于較低的學歷水平及缺乏能力,這些青年父母常常會在求職中遭遇挫敗,更容易被市場淘汰。

基于自身的經(jīng)歷及感悟,不少父母認為自己正是“吃了沒文化的虧”,“要是當時好好讀書現(xiàn)在就不是這樣了”,也正由于此,他們更加重視起自己孩子的學習,希望“孩子不要再走自己的老路,能過上更好的生活”,最好能打破社會階層,努力向上流動。

故而,與老一輩在子女教育上最多秉持著“孩子愿意學,就砸鍋賣鐵讓他上學,不愿意讀就外出打工,也能早早獲得一份收入”的理念不同,現(xiàn)在的農(nóng)村青年父母已經(jīng)將孩子能接受好的教育與上好的初高中、大專甚至考上好大學作為家庭的“必選項”。

也正是這些意識的覺醒,導致了不少農(nóng)村父母幫助孩子爭取更優(yōu)質(zhì)的資源。

而在有限的教育資源下,如何爭取到優(yōu)質(zhì)教育資源則被大大重視,并進一步掀起了農(nóng)村家庭間的“競爭”。

與大城市的師資力量、配套服務(wù)相比,縣域、農(nóng)村的優(yōu)質(zhì)教育資源更為匱乏。

在經(jīng)濟更發(fā)達、工資更高的吸引下,不少優(yōu)秀的教師傾向前往大城市任職;而剩余的優(yōu)秀師資力量在縣域與鄉(xiāng)鎮(zhèn)中也更傾向于留在縣城的學校當中。

這也導致了“縣城重點辦公學校”、“縣城優(yōu)質(zhì)民辦學校”甚至“縣城非重點學校”會成為農(nóng)村青年父母的選擇傾向。

另外,回溯到2001年,國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的決策》,提出要因地制宜地調(diào)整農(nóng)村義務(wù)教育學校布局,并實施撤點并校。此次撤并的對象主要是村級小學,且學校數(shù)量的減少遠大于在校學生的減少,最終產(chǎn)生了較大規(guī)模的學生流動。

而面對求學地點的重新選擇,不少父母基于鄉(xiāng)、村、鎮(zhèn)、縣教育資源的差異,“咬咬牙”還是選擇努力讓孩子前往城鎮(zhèn)學校就讀。這也帶動了許多優(yōu)質(zhì)生源流向了縣域。

當然,在選擇更優(yōu)質(zhì)的城鎮(zhèn)教學資源背后,也不乏鄉(xiāng)村教育頹敗的問題。

在許多優(yōu)質(zhì)生源、師資力量往城鎮(zhèn)重點學校匯集時,鄉(xiāng)村學校缺少優(yōu)等生營造的學習氛圍、嚴格與重力度的學習管控,不少孩子很難“學好”,這讓不少農(nóng)村青年父母也難以相信頹敗的鄉(xiāng)村教育。

而在周圍不少父母為孩子選擇更好的學校資源,甚至愿意放棄工作給孩子“陪讀”,給孩子報輔導班的氛圍下,其他父母為了“不讓孩子輸在起跑線”上,也自然而然地卷入其中。在有限的教育資源下,農(nóng)村教育競爭自然而然地發(fā)展了起來。

從學校、政府到家庭,責任越來越重

隨著農(nóng)村教育競爭加劇,顯而易見的是家庭責任的加重。

在過去很長的一段時間里,家庭一般作為孩子教育資源的金錢提供者,承擔著有限的教育任務(wù),而更多的教育責任與義務(wù)則由學校和政府承擔。

我國以法律形式確定政府作為義務(wù)教育供給的責任主體,隨著時間的發(fā)展至義務(wù)教育的普遍免費化,政府已然承擔了教育的“完全責任”。而學校作為與學生接觸的最終端,負責管理學生的學習、作業(yè)、成績、品性教管甚至住校生活。

這個時段的家庭只需要負擔孩子的經(jīng)濟資金來源與一部分的品性管教。如果孩子成績不好,就會認為是學校老師教授方式不行,“不會教”或者是“孩子不是學習的料”,整體承擔的壓力相對較小。

但隨著農(nóng)村教育競爭的興起與加劇,家長們在經(jīng)濟支出、個人職業(yè)發(fā)展、心理方面需要承受更多的壓力。

現(xiàn)在的教育市場中,除了讓孩子們接受基本的教育之外,父母還會認為讓孩子接受更優(yōu)質(zhì)的教育資源、學習更多的特長是自身的責任,因為只有父母提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)與資源,孩子們才能有機會接觸到這些東西,從而“不輸在起跑線上”,不會因為家庭的原因而落后于人。

故而當下,并不是孩子“有沒有書讀”、是不是“學習的料”的關(guān)注點了,而是作為父母本身能不能幫助孩子提供更高質(zhì)量的教育,有沒有經(jīng)濟能力養(yǎng)好這個孩子。

在這樣的觀念下,農(nóng)村青年父母需要獲取更多的收入以承擔起孩子們的教育費支出、輔導班支出以及興趣班花銷。這尤其大大加重了在外拼搏、自身學歷不高難以獲得好工作的農(nóng)村青年父母的壓力。

而在選擇“陪讀”后,家庭角色中往往是母親退出勞動力市場,回歸家庭承擔起照料孩子學習與生活的重任。

這些“陪讀母親”不僅要為孩子們搭配營養(yǎng)的餐食,還要注意到不能打擾到孩子的學習,有時候還要以僅有的知識水平盡可能回答孩子在學習上的疑問。

以一位陪讀母親為例,除了每天按時為孩子做早午晚餐外,還要特意設(shè)置時間提醒孩子上下學與學習,到了晚上則要保持靜默,防止發(fā)出噪聲影響孩子的自習。有些母親還要額外關(guān)注孩子是否沉迷手機與網(wǎng)絡(luò)游戲,注意如何與孩子妥善地溝通。

這些都是“陪讀母親”的日常生活。而對她們而言,“陪讀”的選擇還意味著她們得放棄自身的工作,離開勞動市場,斷掉自身在勞動市場上的價值創(chuàng)造與自我價值感的“獲取”。這有時候會讓不少母親陷入對自我價值的懷疑。

與此同時,整個家庭的經(jīng)濟壓力也自然地都積壓在了父親的身上。

從城市到農(nóng)村劇烈

的競爭有可能形成重要的民生問題

在劇烈的“爭奪”中,可以發(fā)現(xiàn),如今的農(nóng)村教育競爭也正在趨向城市教育的競爭模式。

以之前的“海淀媽媽”為例,其希望孩子的學習環(huán)境為“學區(qū)房-公立好小學-公立好初中-公立好高中-頂級985”,幫助孩子報各種輔導班或者請家教、參加興趣班等,教育模式愈發(fā)精細化。

如今的農(nóng)村教育競爭又何嘗不是從粗獷放養(yǎng)式轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣囵B(yǎng)呢?各類父母陪讀、培育興趣特長、追逐成績等行為也逐漸有了城市“雞娃”教育的影子。

而面對激烈的競爭,農(nóng)村也難免會出現(xiàn)城市存在的教育焦慮等現(xiàn)象。

一些縣域農(nóng)村調(diào)研顯示,如果按照報暑假班、進城租房陪讀、加上在民辦學校就讀的各類費用來計算,養(yǎng)育一個孩子大約要花費2.5萬元一年,更不論家里有2個及以上的孩子了。

這樣大的負擔全壓在父親身上的話,無疑令人“喘不過氣”。甚至在母親向父親這一角色詢要家庭費用支出時,還會引發(fā)爭吵與沖突。

而作為孩子的“陪讀”,相較在外打工的“父親”,“母親”直接承擔起孩子教育的重任,一旦孩子沒學好、成績不行,則會擔心是否是自己沒管好、沒教好,承擔著莫大的心理壓力。

在全學習周期的“陪讀”下,若孩子在高考時未達到家庭期望或者“高考失敗”,則容易讓整個家庭遭受“希望的破滅”及以往投入經(jīng)濟資本的“沉沒”與人力資本的“破產(chǎn)”。而由于以往的經(jīng)濟資源大多圍繞孩子展開,高考的一度失敗,則是整個家庭未來生計與再生產(chǎn)的毀滅性打擊。

而這樣的情況下,無疑也給孩子施加了數(shù)不盡的壓力。

孩子在嚴格管控下易產(chǎn)生抵抗心理,與父母發(fā)生沖突;或者一旦沒學好,就愧對父親的汗水,對不起母親放棄工作專心“陪讀”的辛勤付出。久而久之,孩子也更容易出現(xiàn)心理問題。

這些問題都會影響著農(nóng)村家庭的關(guān)系穩(wěn)定與和諧,還可能削弱青年父母生“二胎”甚至“三胎”的欲望。

再者,一些家庭產(chǎn)生的教育焦慮也會通過家長群或各類渠道在小地方的各個家庭中四處傳播,影響社會安穩(wěn)平和的氛圍。

從更大范圍來看,農(nóng)村教育競爭中對興趣班、輔導班的報讀則有可能助長不正規(guī)機構(gòu)的發(fā)展,擾亂市場秩序;而競爭下,各類的優(yōu)質(zhì)師資資源、生源會向優(yōu)質(zhì)學校靠攏,尤其是從鄉(xiāng)村流向縣域,也進一步加劇了鄉(xiāng)村教育的衰敗與城鄉(xiāng)教育資源的不均衡,并有可能使鄉(xiāng)村教育陷入頹敗的惡性循環(huán)。

而農(nóng)村教育的重要性無可置疑。正如任正非所言,一個國家的硬基礎(chǔ)設(shè)施離不開軟土壤,“如果沒有從農(nóng)村的基礎(chǔ)教育抓起,如果沒有從一層層的基礎(chǔ)教育抓起,我們國家就不可能在世界這個地方競爭。”

面對國內(nèi)眾多的農(nóng)村學子與家庭,教育仍是他們的出路甚至是“翻身仗”,為得到更好的教育而競爭無可厚非。但如何合理化、適當化農(nóng)村教育競爭的激烈程度,提供更優(yōu)質(zhì)均衡的教育資源,避免新的民生問題的出現(xiàn),則應(yīng)是整個國家層面該關(guān)注的問題。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號