導 語

自資本主義制度出現以來,市場依靠其強大的資源配置能力,推動了生產力的發展以及社會財富的積累。改革開放前三十年,中國特色社會主義市場經濟推動了中國經濟的快速發展。當前在中國經濟發展陷入停滯期的背景下,“完全開放市場”的呼聲甚囂塵上,仿佛市場是解決一切問題的“神藥”。

而供銷社的重啟被輿論推上了風口浪尖,甚至被某些專家們批評為“歷史的倒退”,“對市場的威脅和壓制”。客觀地講,市場經濟本身有其波動、不穩定的一面,自1931年以來的多次經濟危機便是市場失靈的具體表現。不論是社會主義制度的中國,還是資本主義制度的歐美,都依賴政府這只看得見的手與市場經濟相互配合,在推動社會發展的同時維持社會的穩定。

胡靖老師認為供銷社的回歸恰恰是應對“資本+市場”在農村失靈的一劑良方。小農在農業資本化的背景下難以依靠農業維持自身的生活,農村存在大量土地拋荒和返貧風險大等問題。如果供銷社能夠從“供”、“銷”兩端出發,既為農民提供平價的種子、化肥、農藥等農資,又通過縮短供應鏈保證農業生產的收益,那么當前小農受到資本壓榨的處境將會得到改善,城鎮居民也會因此受益。也許在不遠的將來,供銷社還可以承擔起公共服務的功能,在養老和教育方面為村民提供幫助和支持。

作者|胡靖,華南師范大學三農與城鎮化研究所所長,中山大學華南農村研究中心特約研究員,主要研究農地制度、集體經濟、糧食安全等問題。

責編|侯非

后臺編輯|童話

北京團結湖天宇市場供銷便民服務中心

圖片來源:北京市國資委公眾號

市場,是一個積極的詞匯,但也是一個“動”與“變”的詞匯。它意味著產業波動、價格波動、資本波動。今天是“豬周期”,明天可能就是“果周期”;今天賣糧難,明天可能就是搶購風。這些都是市場的常態。經濟學家總是教育公民要適應、相信這種常態。

從十七世紀資本主義制度確立以來,市場經濟制度幾乎“通吃”全世界各個國家。其在經濟效率上的成功,在技術創新上的成功,在財富積累上的成功,連寫《資本論》的馬克思都感嘆。所以,在近代的二百多年里,凡是阻擋市場經濟的各種傳統的制度與文明,幾乎都會面臨“開除球籍”的危險。為此,美國學者福山甚至感慨“歷史的終結”。但是歷史終結了嗎?顯然不是。這是因為從歷史看,市場經濟制度本身自帶缺陷,而且是嚴重的缺陷。

2002年至今的五輪豬周期

圖片來源:國海證券

世界各地的市場經濟、資本主義,有其本質元素的一致性。但也分兩種形態,一是現實中的、歷史中的市場經濟,二是學術中的、想象中市場經濟。這是兩種不同的“市場經濟”,前者是遠離人精神的客體世界,來自于數千年前人類部落之間出現“交易”的一剎那。好在各個國家保留了汗牛充棟的古董、文物、檔案、圖書,還可以讓后人窺見客體市場經濟最真實的一面。后者是學者自己的主體世界,是由學術“范式”構建出來的一個個閉環的市場經濟的范疇與模型。學者們在主體世界里,天天玩理論、概念、模型的學術游戲,不一定需要接觸現實中的市場經濟、資本主義。由此非常容易把市場經濟的主體世界,當做市場經濟的客體世界。把主體世界中想象的各種規律、定理、范疇,當做客體世界規律、定理、范疇,并延伸出很多歪曲、錯誤的改革和政策,導致在市場經濟的發展過程中常常自以為是、南轅北轍。

現實中美國、英國、德國等發達國家的市場經濟或資本主義,是一龐大的、復合的制度體系。它內涵資本、市場、競爭、產權、價格等一致的市場元素,但同時也內涵豐富的財政、福利、社會保障、國土等反市場的元素。這和粒子的結構一樣。這才是客體世界制度的辯證法。“對立統一”,有正就有反,有動就有靜。這些公共領域的非競爭性質的制度、政策,與市場、資本完全相反,其合理性恰恰正是來自于這種本質的對立和區別。由此保障了發達國家客體市場經濟最基本的平衡與穩定。而社會穩定、產業穩定、生態優越,反過來又成為珍貴的國家福利,從而保障全體公民穩定、富裕的生活。

建造中的金門大橋-羅斯福新政

圖片來源:紐約中文網

但這并非是在證明市場元素、資本元素單方面的積極意義,而是在強化客體市場經濟制度復合性、矛盾性的重要意義。美國在1931年經濟危機爆發以后,引進凱恩斯主義,逐漸強化市場制度中的反市場、反資本元素,由此開啟了新一輪周期的社會經濟繁榮。在紐約的華爾街,每天都是人頭攢動、人聲鼎沸,資本市場一秒一個震動,但在100公里以外的鄉村,田野里、森林里安靜得可怕,可能三天才有一個人影。這說明什么呢?說明客體市場經濟,其實是一動一靜、一正一反、一左一右的復合,并沒有逃脫“物質”的規律。

而主體市場經濟,則非常容易產生誤解并走向思維的極端。朝圣山學社(Mont Pelerin Society)的新自由主義就是典型。其在全球影響甚大,根本的原因是資本的偏好和助推。

由哈耶克發起的新自由主義學術團體朝圣山學社

圖片來源:公眾號“保馬”

中國在1992年以后,基本確立了市場經濟的改革方向。但這一方向具有中國特色,這就是“社會主義市場經濟”。因此,中國的市場經濟制度,也是一龐大、復合的客體市場經濟制度。對此,中國的政治家,展現了非凡的治國哲學、治國智慧。“中國特色”在市場制度、市場機制的設計過程中,非常合理地嵌入了反資本、反市場的元素。這正是目前中國客體市場經濟的優勢所在,充滿了玄妙的東方智慧和辯證唯物主義。由此中國完全可以在所有的領域,有條件比資本主義國家做得更好、更全面、更有效率。套用一句話,資本主義國家能夠成功的,比如宇航技術,中國也“能”。資本主義國家不能成功的,比如讓上億貧困人口成功脫貧,中國也“能”。

市場經濟的基本特征是“交易”,是“動”、“變”,這不容懷疑。但其另一面的“靜”是什么呢?“定”是什么呢?這需要發現。不可能在社會的所有領域都任由資本折騰,風云激蕩、波濤洶涌吧?

中國自從2017年啟動鄉村振興戰略以來,政府資金下沉力度相當大,基本解決了市場不能自動解決的鄉村水利、道路、電網、網絡等基礎設施難題,甚至廁所的“旱”改“水”都全面、順利完成。“脫貧攻堅”取得了巨大的成功,全面消除了農村的絕對貧困。而且近五年農民可支配收入的增長一直快于城鎮居民可支配收入的增長。2020年,農村居民可支配收入30126元/人,城鎮居民可支配收入75602元/人,城鄉懸殊在逐漸縮小。但也要看到,在農村的很多領域,市場“看不見的手”是不均勻的、是有選擇的,無法在一些重要的產業、民生領域實現資金、資源的“最佳配置”,更無法自發保障國家糧食生產的安全。

寧夏農村水利設施 | 圖片來源:寧夏新聞網

農村發展的基礎,尤其是產業基礎還相當脆弱,生態等很多問題仍然嚴重、甚至嚴峻。政府的轉移支付一旦終止,很多村莊就可能立馬被打回貧困的原型。在粵北的一些山村,農業資源其實非常豐富,但資本沒有能力把農戶組織起來,實現“三產”融合發展,農戶重要的“教育”、“醫療”和農資購置等基本的服務都只能去十幾公里外的鎮上。農民生活、生產的成本都非常高,而且天天滋生心理的擔憂、煩躁。這反過來又抑制了農業、農村發展和農民收入的提高。如果政府繼續迷信主體市場經濟理論,繼續旁觀,拿不出新招,這些村莊就會一直蕭條下去,最后農民被迫逃離村莊。

這就說明,政府在完善市場經濟制度、強調市場“決定性作用”的同時,需要向鄉村注入平衡性的、反市場的積極元素,這是一種市場治理智慧。就像汽車的動力系統一定要匹配制動系統一個道理。這些平衡性的元素、反市場的元素,恰恰正是激發農村市場、保障農村市場的最有效的舉措。

在這個意義上看,供銷社在一些地區的復歸、改造,可以視為我國農村市場化改革由亂向治的一種改善、一種升級。供銷社穩定的保障機制、制衡機制、經營機制,“受命于敗軍之際,奉命于危難之間”,將真正承擔起鄉村“三產融合”的責任,讓未來的鄉村振興走向快車道。

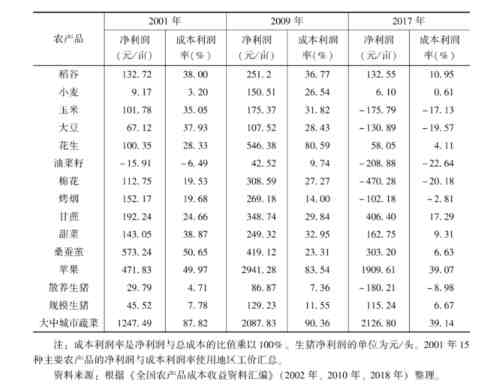

玉米大豆等主糧作物的經營不僅利潤逐漸下降

甚至陷入虧損 | 圖片來源:三農研究數據庫

目前,鄉村農業80%以上是由小農戶經營。但是現代農業需要化肥、柴油、農機、農藥等農資。這些農資基本上被各類大小資本層層控制,完全是利潤導向。這就是一個嚴重問題。在利潤的驅動下,化肥等農資的價格一直在上漲,不斷擠壓農戶的利潤空間。同時,農產品銷售也基本上是被資本壟斷。農業具有周期性、季節性特征,在農產品集中上市的時候,資本同樣為了利潤,會聯手打壓收購價格。小農戶,面對大資本,基本沒有對等談判的能力。由此導致小農戶兩頭被擠壓、盤剝。越來越多的小農戶破產,只能外出打工,這又進一步加劇農村土地的撂荒,并引發農村的很多社會問題。

這說明,如果政府對農村市場不予以控制、平衡、引導,極端的“資本+市場”,對于我國的農村、農業、農民,完全可能是一場劫難。“供”、“銷”兩端不斷放大的“剪刀差”在擠壓農業的同時,會讓農民越來越難以謀生。小農戶在“土地流轉”過程中會逐漸失去土地,同時一無所獲,只能等待救濟,“規模化返貧”完全可能在各地農村出現,尤其是經濟落后的邊遠山區。這種后果并非危言聳聽。因為國外很多資本主義國家,農民破產非常普遍,而且不可逆。在印度、在巴西、阿根廷等發展中國家,農業被資本控制,淪為資本牟利的工具。大量的破產農民,在農村無法就業,在農村“規模化返貧”的資格都沒有(中國農戶還有比較穩固的宅基地保障),就只能成為城市貧民窟的窮人。

所以,對于正在實現現代化目標的中國(2035年基本實現現代化,2050年建成社會主義現代化強國),市場化改革的“靜”與“動”的平衡,“穩”與“變”的平衡非常關鍵、非常重要。在農村已經證明是市場失靈、無效的生態區域、社會區域、產業區域,政府應該在制度上、政策上果斷予以填充、改造、建設。

供銷社正是治理農村市場亂象的一種正能量,它首先可以兼顧鄉村整體性的經濟利益、生態利益、社會利益。可以在一些沒有“利潤”的地區、行業,同樣堅守陣地、做好服務,甚至堅持做虧本買賣。這種大視野、大格局的作用、功能,民營經濟、個體經濟根本無法做到。對此,城市與農村的治理方式就需要區別對待。城市和制造業、服務業,可以是市場、資本完全發揮“決定性作用”的空間。市場機制容易發揮積極的作用,推動技術創新、產業升級,政府主要的責任是“守夜人”;但農村不同,農村的生態環境、社會環境的特殊性、重要性,使得農村必須穩定、必須“安靜”。由此就需要構建特別的、復合的農村市場體系,引導各類社會資本在正確的平臺上發揮正確的作用。

蔬菜直通車開進蘿卜地

圖片來源:中國供銷合作網

供銷社的回歸、升級,目的就是要以國家視野,真正建立起全面、穩定、有效的“農村社會化服務”網絡。具體措施主要就是針對目前鄉村“供”、“銷”兩個棘手的難題”,首先保障農業生產,尤其是糧食生產的穩定。

“供”首先要解決種子、化肥、農藥等重要農資的供給難題。農資渠道、網點可以適應市場、靈活多樣,但必須處于供銷社的總體掌控之中。供銷社不會擠壓農民的利益,反而可以為農民提供最可靠、最平價的生產資料保障。

“銷”是解決農產品的銷售渠道、銷售價格、物流冷鏈、技術咨詢等服務問題,減少中間環節、降低交易成本,直接對接城鎮居民的米袋子、菜籃子、油瓶子、果盤子。國家控制的供銷社,也不會刻意打壓農產品銷售價格,相反可以讓農民分享流通領域的利益,同時也為城鎮居民提供更可靠、更安全的食品保障。

如果說“市場+資本”必然導致“剪刀差”,那么供銷社必然導致“反剪刀差”,可見供銷社的積極意義。當然在經營方式上,供銷社并非要壟斷一切流通領域,泯滅鄉村的市場活力,打壓、排斥農村的民營經濟、個體經濟,而是要構建一種復合的、充滿活力的農村市場網絡和平臺。在這個市場網絡中,供銷社、民營經濟、個體經濟、合作社、小農戶分工協作、有序發展。這是將來中國農村的優勢,會消滅一切農村凋敝的可能。供銷社,甚至可以在村“兩委”的統籌下,在各個自然村建立自己的農民食堂,為農民養老、學生上學提供后勤服務。廣東英德連樟村建立“老年樂膳館”,每天為70歲以上的老人提供免費午餐服務,效果就非常溫馨。

水磨河村老年食堂 | 圖片來源:神木新聞網

“供”、“銷”兩端的大難題得到解決,生產環節的農民就有了“定心丸”,農村社會就穩定,農業生產就有保障。

一動,必有一靜。城鎮的發展、增長轟轟烈烈,但供銷社穩定、復合的秩序與目標,將構成中國鄉村社會的另一“綠水青山”。其“靜”的意義、“平衡性”的意義、“有序性”的意義,與生態環境領域的“綠水青山”是一樣的,非常豐富、深刻、深遠,都是中國的壓艙石、后花園、大本營。這是主體市場經濟不能理解、不能詮釋的。鄉村振興,需要“綠水青山”。“中國式現代化”的高速列車,更需要“綠水青山”的無限風景。

—END—

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號