2000年3月8日,湖北省監利縣棋盤鄉前黨委書記李昌平,鼓足勇氣給總理寫了一封信。

信件發出前,他先拿給妻子看,讓她做好自己可能被辭退、被針對的準備。

“開春以來,我們這的農民快跑光了。”

李昌平在信中列舉了人員外流和過去相比,出現的三個新特點:

一是盲目性,過去農民外出打工有目的性,現在多數抱著“死也要死在城市,下輩子不做農民”的負氣心理;

二是人數多,過去主要是年輕女孩和部分剩余勞動力,現在是全家老少一齊外出;

三是不顧后果,過去外出都是在種好作物之后,現在棄田撂荒面積已經占到全鄉總面積的65%。

李昌平給出的解釋是,“農民不論種不種田都必須繳納人頭費、宅基地費、自留地費。”沒有勞動能力的80歲的老爺爺老奶奶和剛出生的小孩,也一視同仁。

辛苦一年,80%的農民虧損。“我經常碰到老人拉著我的手痛哭流淚盼早死、小孩跪在我面前要上學的悲傷場面。”

李昌平的信發出后,引起中央高度重視。信中描述的“現在農民真苦,農村真窮,農業真危險”,被中央濃縮為“三農”問題。

數千年來,不論任何時代,放任農民虧損、流民泛濫,都會伴生出土地兼并。隨著土地兼并,惡性循環不斷加劇,“富者阡陌成群,窮者無立錐之地”。然后,就會出現社會撕裂、動蕩。

因此,農民、農業不只是事關糧食安全,更是立國的根基。

截至到今年,中央一號文件已經連續19年聚焦“三農”。

2022年中央一號文件,明確強調了要落實“長牙齒”的耕地保護硬措施。

近期,也出現越來越多關于“土地流轉”的新聞。

與此同時,開始出現這樣一些質疑:

土地流轉,是不是土地兼并?

農民是失去了土地,還是會長期受益?

01

農業,從來不是孤立問題

在李昌平含淚給總理寫信的3年前,1997年3月,美國“雜學家”賈雷德·戴蒙德的著作《槍炮、病菌與鋼鐵》正式刊印。

在這本匯聚了大量歷史、地理、考古等專業術語的巨著中,有個出鏡率極高的詞匯——農業。

關于農業的起源,說法有很多種。賈雷德·戴蒙德提了一個很有深意的觀點——農業崛起于垃圾堆。

最初人們主要靠打獵和采集果腹,吃完了果子糧食的廚余垃圾、糞便,就扔在了駐地周圍,然后里面就有這些植物的種子。

過一段時間人們就發現這里長出了可以吃的東西,便開始主動培育,就有了農作物,就有了農業。

而在馴化動物的過程中,人不斷接觸那些源自動物的病菌。

農業發展越快、馴化動物能力越強,所在部群的糧食、蛋白質越穩定,抗病能力越強。就越有機會造出槍支對外擴張,對內造出更先進的工業社會。

這種觀點打破了孤立看農業的視角,糧食和肉蛋奶多了,就能養活更多的人;有余糧養活不務農的人,才能發展出文字更好地管理土地;才就有了官員和管理者,才有了農業為本的國家。

而農業發展起來之后,所有制就成了一個大問題。

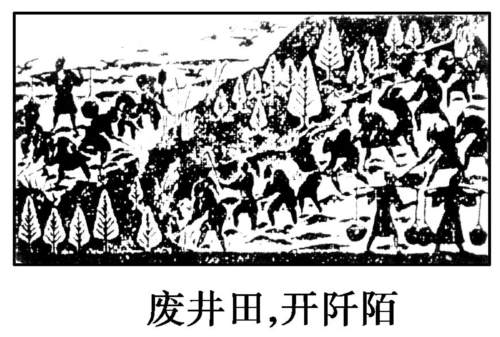

中國古代,原始社會是最早的土地公有制,商周時期變成貴族壟斷的井田制,秦商鞅變法廢井田,承認了土地私有,可以買賣了,從此開啟了地主和農民這對千年冤家的PK。

魏晉到唐代都是實行均田制,就是除了權貴以外,土地按人頭分,極力限制土地兼并,防止藩王坐大。但土地私有性質不變外,再加缺乏管理手段,唐代中后期均田制還是崩了。

這事兒到宋代又有了變化,宋代號稱“田制不立”“不抑兼并”,干脆不管了,那社會豈不是崩的更快?

然而并沒有!原因是啥呢?

因為生產力更大的發展了,城市商業和手工業發達,陶瓷、絲綢可以出口了,各種工具生活用品都生產出來了,出現了清明上河圖那種繁榮,國家有了商業稅,也就不用割農民韭菜了。

明清時期,商品經濟持續發展,而農村經濟則慢慢形成了穩定的租佃關系,和宗法制度下的自耕農小農經濟。

再加上土豆、玉米、紅薯等等高產作物的引入,土地效益不斷提高,從明到清,農業社會的根基越來越穩固。

但問題是地主和農民這對矛盾體是一直存在的,因為土地是封建社會最佳的資本蓄水池。有錢就買房置地,已經成為刻在中國人基因里的思維模式,兼并的動力一直存在。

所以到了民國,內憂外患統治腐朽,軍閥官僚割據,土地兼并嚴重。農民,再去失去安身立命的土地。

共產黨帶著農民搞土改,打土豪分田地,贏得了民心。

土改后,中國農村的土地占有關系發生了根本變化,占農村人口約90%的貧下中農占有全部耕地的90%以上,農民終于解除了數千年土地兼并的魔咒。

02

農民的犧牲

然而,二戰之后,全球進入勢不可擋的工業時代。并且,這個主導者是人類有史以來最大的帝國——美國。

1950年,美國的工業產值占到全球40%,全球第一。并且,1950年之后,美國的糧食產量也一直穩居世界第一。

賈雷德·戴蒙德的著作問世之時,美國的“槍炮、病菌與鋼鐵”已經雄踞全球半個世紀。

任何農業大國,都不可能在美國的陰影下獨善其身。

史學上有這樣一個評論,如果沒有斯大林堅持要建飛機、坦克、汽車,堅持發展重工業,蘇聯很可能倒在1941年。

建國之后,國內對工業高度重視,對蘇聯模式也很重視。

隨著國內模仿蘇聯的計劃經濟模式建立,農民在統購統銷體系下失去定價權,開始為工業發展提供源源不斷的“剪刀差”。

農業,就成了工業的輸血袋。

1952—1997年的45年間,農民以工農產品價格“剪刀差”的方式為國家工業化提供資金積累一萬億元,平均每年 274.8億元。

1978年,聯產承包責任制與包產到戶讓農民再次從國家手里獲得了個人土地的處置權。但問題是,統購統銷并沒有立刻取消。

除此外,還有農業稅。

1950年,農業稅占全國財政收入39%。

直到2006年1月1,《農業稅條例》正式廢止。在我國存在兩千多年的古老稅種,才正式宣告終結。

1949到2005年,我國僅農業稅累計收入就達4200億元。

比統購統銷與農業稅持續更久的,是城鄉二元制結構,可以說至今依舊還有殘留。

所謂城鄉二元,也就是說,城鎮工人有福利分房、公費醫療和養老金。而農民沒有這一切,進城一度還需要介紹信,后來是買房,也就是大家俗稱的“農民進城稅”。

改開之后,整個中國經濟進入快車道,提出“效率優先,兼顧公平”的分配原則。不過,在金錢大潮沖擊下,效率和公平很難兼顧。一部分人先富起來快速掙脫了土地的束縛,農村再一次成為被犧牲的對象。

犧牲的東西主要有兩塊:一方面是輸出了廉價工業勞動力,一個是耕地被城鎮化占用。

從1983年到2008年,外出就業農民數量從約200萬人增加到1.3億人,25年增長了65倍,年均增長18%左右。他們干著最臟最累的活兒,拿著最低的工資,關鍵還沒有社保,醫療教育全得靠自己!

每當開學交不起學費,成為廣大80后農民子弟一代人的痛苦記憶。

不知有多少農民子弟因為考上大學交不起學費,而放棄學業南下打工,才推動了東南沿海制造業的興起。更嚴重的地區,就像李昌平信中所描述的那樣,“少壯去打工,剩下童與孤。又見負擔長,惟望天地哭。”

改革開放以來,農民工以工資差額的方式為城鎮經濟發展節省成本達85495億元。

此外,2007年年末,農民工基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險的參保率分別為14.2%、24.1%、8.8%和30.6%。改開以來,農民工為城鎮經濟節約社保成本至少30576億元。

綜合來看,農民工通過工資差額和沒有強制規定上社保的方式為城鎮經濟發展積累資金達11.6萬億元。

在勞動力的賤賣之外,農民也用手中土地大量補貼工業化與城鎮化。

這也就是當下熱議的話題。

不過,需要注意的是,土地流轉,并不是土地征用,更不是土地兼并。

03

歸公還是歸私

1986年我國推出《土地管理法》。在相當長的時間內,決定了從農村征收土地的賠償標準,主要是四個方面的疊加:

一是土地補償費,一般是按照該耕地前三年平均產值的6—10倍;

二是安置補償費,計算比較復雜,比如征用了1畝地,當地人均0.3畝,這塊地就要按照3.3個人口進行補償,每個人口補償該耕地前三年平均產值的4—6倍;(不過,補償上限不能超過該耕地前三年平均產值15倍)

三是青苗補償,對于剛播種的作物,按當季產值1/3補償,如果是成長期的作物,最高按一季產值補償;

四其他附著物補償,根據具體情況進行協商補償。

籠統算下來,土地被征用后,農民可以馬上獲得20多年的產值補償,看起來也不少。

但是,征收完以后,無論是建廠,還是開發房地產等等,都是按照市場手段定價。農業產值與房地產、建工廠產值一個天上一個地下。

而征用后的土地,所有權、承包權、經營權等都發生改變。一旦被征用,拿到補償之后,后續的“漲價”就和農民無關了。

因此,土地征用帶來的增值歸屬,就成了爭議的關鍵:“漲價歸公”還是“漲價歸私”?

支持“漲價歸私”的人認為,土地是誰的,誰的土地被占用了,理應把溢價的錢都給到個人。有付出就該有回報嘛,農民失去了土地,就應該得到補償,天經地義。

但這背后的陷阱是“土地兼并”,因為農民其實無法知道到底漲了多少,很容易被忽悠然后“自愿”交出土地。

支持“漲價歸公”的理由是,土地的溢價不是農民創造的,如果錢都給了農民,那農民不等于是躺著賺錢了么?

這部分錢應該歸公,然后再通過二次分配,把錢投入到建設中去也好,平均分給農民也好,達成更加合理有效的社會財富分配。

其中孫中山的平均地權思維,就是支持“漲價歸公”的。但這中間涉及很多鏈條傳遞,鏈條末端的農民依舊沒有定價話語權。

有數據表示,在土地用途轉變而發生的增值收益中,地方政府大約獲得60—70%,被少數人控制的村集體獲得25—30%,最后農民能支配的僅5—10%,甚至更少。

這個過程大概持續了20年之久,按照土地出讓金占各地財政總額平均35%算,農民間接資本貢獻高達44235億元。

通過二次分配、做公共產品建設反饋到農民身上的到底有多少,則很難計算。

至于土地流轉,則是在保證土地所有權和承包權不變的情況下,流轉土地經營權。相當于農民把地租出去,按時收租。

這就涉及到另一個問題:收租和自己種,哪一個方式更劃算?

最近我跟一位剛剛從農村考察土地問題回來的老朋友聊了下,據他說,南北方一畝地的經濟產出差異極大,關鍵還是規模化。

在華北平原,包下幾百畝土地,種完小麥種玉米,每畝地每年能夠實現純利一千多元,而在湖北,一畝稻田的收益可能不到五百元,甚至更低。

此外,在北方一個人承包幾百畝地,大多數時候直接跟村集體簽,然后直接把田壟推掉搞機械化。

但南方地區農民碎片化的耕地往往伴隨著無數糾紛,村集體都沒法做主,只能一家家簽,簽完后七歪八扭的田壟也不讓推,因為推了日后還要為分地打得頭破血流,機械化也就只能想想。

小農分散化的種植模式,還要承受更高的農資成本,因為賣化肥農機的人也是多銷才能薄利。

此外,如果只種個一畝三分地,農民根本沒動力去學習復雜的市場知識,面對巨大的信息壁壘,以及“高深莫測”的周期,盲目跟風種植蔬菜、水果等經濟作物往往血本無歸,土地的收益更低了。

除此之外,過去長期存在的農民貸款難、利息高的問題,主要就因為農民最大的資本就是集體土地的承包權,但銀行拿著那些小塊的土地沒有用處,既沒有溢價也很難交易,所以不愿意直接給農民貸款。

這大概就是為什么供銷社基層組織要首先在耕地碎片化、種地收益低的湖北重建。

因為南方土地經濟效益低,與農民談流轉困難,完全靠市場自主,大概沒有多少人愿意大規模種地。

這個時候,供銷社就可以主動與農戶簽訂了土地流轉合同,開展統一耕作、統一采購種子、統一播種、統一施肥、統一澆水、統一病蟲害防治、統一銷售。

轉變了一家一戶分散經營的傳統耕作模式,解決了土地拋荒問題,提高了農產品質量,增加了產品附加值,增加了農民收入,從根本上建立起現代農業,才能改變鄉村的落后局面。

保障農民利益最大的問題,就不能為了保護農民而把農民禁錮在小農經濟里。

以我老家河南為例,近些年,老家附近縣鎮規模化承包農田種玉米小麥、種高粱釀酒,或者種植蔬菜,規模越來越大。農民每畝地一年收租700塊,玉米、高粱和蔬菜種植、收割時,農民可以去做零工,一畝地一年的收益,并不低于自己辛辛苦苦種小麥玉米。

農民一方面可以“收租”,另一方面又可以打零工。

不過,河南局部地區的情況,不能代表全國。

尾聲

如今我國已經成為全球第二大經濟體,已經建成門類齊全的工業體系,房地產蓋的房子夠幾代人住了,城鎮化水平已經超過了60%,房地產泡沫到了盡頭。

為了讓中國的現代化持續下去,已經到了工業反哺農業、城市支持農村的發展階段了,到了該把土地增值收益,更多地用于“三農”的時候了。

要反哺三農,建立起保障國家安全的現代高效農業,關鍵在于妥善安排原有土地上農民利益。

土地流轉,用規模化的現代農業提升耕地溢價,給農民更多選擇。

但土地流轉一出現,很多人就擔心農民土地在流轉中被兼并的問題:

農民是否真的能獲得更多收益?

農業規模化之后會不會出現“漲價歸私”問題?

甚至農民如果只能選擇土地流轉這是否就是土地兼并?

這些都是需要我們長期關注的話題。

畢竟,農民在現代化進程中一直沒有話語權。畢竟,并非每個縣鎮都有李昌平那樣的人。

從目前的政策來看,國家正從三個層次發力:

首先,是國家嚴守耕地紅線,嚴格土地產權管理,用法律的“牙齒”確保農民手中的土地不被濫用賤賣侵吞;

其次,建立保障農民產權下的土地流轉交易機制,讓農民愿意把土地放心流轉。

其三,通過供銷社參與土地流轉,避免私人資本壟斷土地流轉,確保農民在土地流轉市場中的主動權,才能真正拿到屬于自己的土地溢價。

三管齊下,土地流轉才不會退化為土地兼并,國家糧食安全與農民的利益才能合二為一。

回首歷史,作為5000年的農耕文明,快速實現工業化,農民一直是關鍵。

在建國之初,毛主席發現土改后,為工業化提供資金的“統購統銷”難以推進,于是把四億多農民從“滿頭亂發”編成鞭子,進入幾十萬個規模化的合作社,才有了中國走向工業化源源不斷的動能。

改革開放以后,合作社解散,億萬農民又走出土地,如滿天星辰散布于沿海地區大大小小的工廠,從鄉鎮企業員工到沿海打工人再到基建民工,用30年走了人家200年的工業化之路。

中國農民身份與土地制度的變遷與中國經濟脈搏與周期同頻。

如今,那些年被打散、遺忘、隱入塵煙的農民,正逐步凝聚起來,既是為了國家糧食安全,也是為了自己的一畝三分地。

我們希望,這次能讓好好反哺農民。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號