7月8日下午,“向光·社會創(chuàng)新思享會——鄉(xiāng)村振興 產(chǎn)業(yè)助力暨2022向光獎發(fā)布會”以線上線下融合的方式舉行,全網(wǎng)累積超145萬人次在線觀看。來自各界的與會嘉賓,從數(shù)字化、金融工具、組織形態(tài)、產(chǎn)業(yè)科技、安全發(fā)展等新視角,分享和探討他們對產(chǎn)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興的思考與實踐。

中國社科院社會學研究所研究員楊團,通過對成都戰(zhàn)旗村的案例剖析,分享了她對鄉(xiāng)村振興主體的理解,以下是分享實錄。

振興鄉(xiāng)村

就是振興中國

為什么要鄉(xiāng)村振興?黨中央講得很清楚。當前,我們中國發(fā)展不平衡、不充分的問題非常突出,而最大的不平衡是城鄉(xiāng)發(fā)展的不平衡,一條腿長,一條腿短;最大的不充分是農(nóng)村發(fā)展不充分。對中國這樣一個國情非常特殊,人地關系非常緊張的國家,必須要探索出一條中國獨有的富國強民之路。這也是百年來中國幾代志士仁人前赴后繼、嘔心瀝血探索的重大主題。

社會學家吳景超,早在1937年寫了一本書叫《第四種國家的出路》。他以人口密度和從事農(nóng)業(yè)的人口百分比為標準,將世界上的各個國家劃分為四種類型。結論是中國、印度、日、韓等國人口密度高,在農(nóng)業(yè)中謀生的人的百分數(shù)也高,與美、加、澳;英、德;(前)蘇聯(lián)等三種國家不同,屬于實現(xiàn)現(xiàn)代化、發(fā)展經(jīng)濟難度最大的世界上的第四種國家。“所以中國人的問題最為艱難”。

楊團丨中國社科院社會學研究所研究員

現(xiàn)在,超過1億人口的國家全球有13個,已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)達國家的只有美國和日本,而人口超過10億的國家如何實現(xiàn)現(xiàn)代化,世界沒有先例,中國、印度這兩個超10億人口的大國,都還在艱難探索實現(xiàn)現(xiàn)代化的路。而全球所有經(jīng)濟發(fā)達體的人口全加一起,才有10億人。另外60億人口如何走向共同富裕,還是天大的難題。

撫今追昔,有一條十分肯定,那就是發(fā)展中國家和早發(fā)達國家的增長模式絕非一模一樣,大國和小國的發(fā)展路徑更是不同。世界上早發(fā)達國家走向富裕的傳統(tǒng)增長模式已達到天花板,內生動力大幅度衰減,而人口多、底盤大,區(qū)域差異大的中國,正以前所未有的熱誠和努力,走上了一條傳統(tǒng)加現(xiàn)代加創(chuàng)新乃至多樣化方式交互使用的獨特的現(xiàn)代化探索之路。

這個獨特的現(xiàn)代化道路的探索絕對離不開鄉(xiāng)村的振興,絕對離不開在中國這個廣袤大地上積聚了上千年生存智慧的幾億農(nóng)民。換言之,只有中國的鄉(xiāng)村才是中國探索獨特現(xiàn)代化道路的最大的藍海。振興鄉(xiāng)村就是振興中國,甚至是重塑中國。

那么,怎么振興鄉(xiāng)村?我以為,首先在于必須明確誰是鄉(xiāng)村振興的主體。在這個問題上,大家其實一直有不同意見。盡管中央文件的規(guī)定很明確,農(nóng)民是鄉(xiāng)村振興的主體。但是農(nóng)民是一個廣泛分散的社會群體。要說他們是主體,在一定意義上只能說是具有象征性的主體,難以在實際的鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活中直接發(fā)揮作用。幾億分散在中國鄉(xiāng)村各地的農(nóng)民群體,能自發(fā)產(chǎn)生出整體性的主體意識和自覺明確自己的主體權益嗎?中國歷史上有過很多例證,放任自流的農(nóng)民只是一盤散沙。

那么,誰能將分散的農(nóng)民組織起來,讓農(nóng)民群體擁有自己的主體地位和行使他們的主體權利,得到應得的利益?誰做到了這些,誰就是鄉(xiāng)村振興的核心主體。

我想說,就全國而言,這個核心主體目前并沒有真正產(chǎn)生,不過,在一些村莊已經(jīng)發(fā)生了很好的苗頭。為什么這么說呢?因為他們做到了維護農(nóng)民也就是村莊集體成員的四項基本權利:土地承包經(jīng)營權,宅基地使用權,集體收益分配權,對農(nóng)村的基層社會治理權;而他們是通過創(chuàng)新、活化中國鄉(xiāng)村土地制度、組織制度、經(jīng)營制度、社會治理制度這四項制度,實現(xiàn)了對農(nóng)民四項權力的維護的。這四項制度和四項權利都是憲法規(guī)定的,已經(jīng)規(guī)定了好多年,可是并沒有在中國鄉(xiāng)村廣泛地實現(xiàn)。

從戰(zhàn)旗村

認識中國村莊

我想從這個案例里來提煉中國鄉(xiāng)村振興的核心主體,說明中國鄉(xiāng)村振興的核心主體到底是怎么產(chǎn)生出來的,從實踐中來看它的本源,看它的機理和機制。

成都有個戰(zhàn)旗村,離成都市區(qū)直線距離40多公里,但是過去交通不便,繞彎就得走100多公里。所以別看離成都不遠,這個村并非富裕的城郊村,是個窮村。1965年,戰(zhàn)旗村從一個大村分出來,1100多口人,1700多畝低洼地,3間豬圈房,700元債務。村黨支部當時帶領村民學大寨,建民兵連,改造低產(chǎn)田,發(fā)展集體經(jīng)濟,帶動村民的工分收入也比周邊的村高出一塊。

特別是1978年以后,村集體建立了一批村辦企業(yè),機磚廠、復合肥廠,村民進廠勞動也計入工分。但是到90年代,全國興起鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)私有化浪潮,戰(zhàn)旗村的村辦企業(yè)也都分給了個人。當時農(nóng)地已經(jīng)分給個人承包,能給集體賺錢的村辦企業(yè)也分了,集體又變窮了。村書記和村主任這時候就跑到外邊去學習,回來后非常明確地提出,集體手上不能沒有錢,只有將村辦企業(yè)收歸集體,才能挽救戰(zhàn)旗村。

2002年以后,他們下決心做了兩件大事。第一件大事是集體企業(yè)改制,清產(chǎn)核資,把原來給個人的權利收回來,進行了新一輪企業(yè)承包。將集體財務搞得一清二楚,集體又掙錢了。2016年底,國家在全國推行集體產(chǎn)權制度改革,要求村莊把經(jīng)營性的資產(chǎn)收回來,而戰(zhàn)旗村把這個行動整整提前了14年。集體企業(yè)改制,集體有了可控的資金,就為第二件大事,土地制度改革創(chuàng)造了物質條件。

土地制度改革先從生產(chǎn)小隊開始,逐步擴展生產(chǎn)大隊也就是村莊。當時他們發(fā)現(xiàn)很多老百姓嫌土地收入太低不愿種地,外出打工了,就把不愿種地的這些人的地先收回來,進行調田整合,給那些愿意種地的能人集中種地。接著老百姓就提出最好居住也要集中,這樣生活方便。川西是林盤地貌,居住一直很分散。于是在戰(zhàn)旗村黨支部領導下,借成都市當時新發(fā)起的土地增減掛鉤政策的機會,從增減掛那里以200多畝地的指標,換回來1個億的資金給全村建設了集中居住新社區(qū)。

從2007年到2009年,房子全部建起來了,村莊面貌大變樣。其實當時很多村也想做增減掛鉤,但是土地沒集中,沒有條件做。可見,土地集中給了戰(zhàn)旗村向居住集中發(fā)展的必備條件。而居住集中的發(fā)展又助力戰(zhàn)旗村將農(nóng)用地、宅基地、集體經(jīng)營性建設這三塊地全部打通,推動生產(chǎn)上了新臺階。

戰(zhàn)旗村集中居住區(qū)的土地原是農(nóng)用地,后來轉變土地權屬,成為村集體建設用地。而這個地塊是用騰退的分散在農(nóng)戶手里的宅基地指標換來的。這三塊地在全村調配整合,合理使用,大大推動了集體經(jīng)濟的生產(chǎn)經(jīng)營。到2011年,經(jīng)全體村民大會集體表決,農(nóng)用地實現(xiàn)了按全村人口的平均分配,每人一畝一分三厘六,宅基地每戶80平方米。平均分的農(nóng)用地都是承包地,按照國家政策給土地確了權,但是并不是農(nóng)戶分散耕種,而是村集體統(tǒng)一安排,所以確了權的承包地并不確定在哪塊地界,叫做“確權不確地”。

實際上三塊地已經(jīng)全部集中到村集體統(tǒng)一使用,確權的本質已經(jīng)轉變?yōu)榇_份,即每個農(nóng)民從集體土地收益分紅中可分得的具體份額。而因全員平均分配份額,是用計算機算出來的數(shù)據(jù),所以大家都認可是公平、公正的。僅此一點,到今天,中國絕大部分村莊都還做不到。戰(zhàn)旗村能做到,是因為老百姓完全相信黨支部、村兩委是真正為他們謀利益的。所以,這樣的分配能夠實行,是村民個體與村集體整體利益相契、情感相融的標志。

集體企業(yè)集中,集體土地集中,居民居住集中,村莊的這三集中,就形成了村領導核心統(tǒng)管下集體經(jīng)濟統(tǒng)分結合的新運營模式。不管是農(nóng)業(yè)還是非農(nóng)業(yè),經(jīng)濟發(fā)展都由村兩委來統(tǒng)管,具體經(jīng)營由各個主體單位分別承擔。集體經(jīng)濟組織的管理再分設農(nóng)業(yè)和非農(nóng)兩塊。農(nóng)業(yè)的部分歸集體的農(nóng)業(yè)合作社統(tǒng)管。將集中到集體的土地分別流轉給想種地能種地的本村人和外村人,支持建設家庭農(nóng)場、園藝公司和共享果園。

村民土地承包的份錢和集體土地經(jīng)營的分紅都由這個合作社出。非農(nóng)業(yè)的各類業(yè)態(tài)的主體管理歸村集體資產(chǎn)投資公司,他們以土地出讓、土地出租、作價入股和自營聯(lián)建等多種方式與各類主體合作,設立了幾十個項目,大部分用公司方式經(jīng)營,形成了我好你也好、你得我也得的利益主體共同合作、和諧生產(chǎn)的相互關系。當2019年國家發(fā)文要求建立村集體經(jīng)濟合作組織時,他們就在村兩委基礎上建立了交叉任職的村集體經(jīng)濟股份聯(lián)合總社,將原有的農(nóng)業(yè)和非農(nóng)兩套集體經(jīng)濟管理體系歸入進去,形成與政策無縫接軌村集體經(jīng)濟管理系統(tǒng)。

2014年,戰(zhàn)旗村被劃入水源保護區(qū),為了青山綠水,有些產(chǎn)業(yè)做不成了。這種地理環(huán)境的轉變,反而讓戰(zhàn)旗村抓住了機會,推進原本就想做的工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整,關停并轉了那些曾經(jīng)為集體經(jīng)濟做出重大貢獻但是有污染的工業(yè)企業(yè),生態(tài)化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目從而大力推開。種苗木、種花卉,還搞了“媽媽農(nóng)莊”這個體驗式農(nóng)場。同時,豆瓣廠等農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)也快速發(fā)展起來。尤其有意思的是戰(zhàn)旗鄉(xiāng)村十八坊。村集體出地搭臺,讓全村甚至鎮(zhèn)上的能工巧匠匯聚在這里開前店后廠,拿出自己的看家本事,開油坊、酒坊、豆腐坊,做布鞋、做糕點,應有盡有。這些土特產(chǎn)品并沒有放到網(wǎng)上賣,而是要你到我的家鄉(xiāng)來,我當場做給你看,讓你不由自主地愛上農(nóng)耕文化的手藝。

2018年2月,習總書記到戰(zhàn)旗村考察,聽村支書講故事,跟老百姓聊天,還買了一雙鄉(xiāng)村十八坊的布鞋。習主席稱贊他們“戰(zhàn)旗飄飄,名副其實”,還囑托他們要”走在前面,做好示范”。

這幾年戰(zhàn)旗村迎來了新的發(fā)展高潮,游客越來越多,戰(zhàn)旗鄉(xiāng)村振興學院也建起來了。原來把他們分出去的那個比較富裕的金星村,2020年也合并到戰(zhàn)旗村了。1700多口人變成4400多口人,耕地、建設用地面積都大大增加了。戰(zhàn)旗老村的黨支部就組織大家討論,先富帶后富,一定要讓金星村村民的生活快速跟上老戰(zhàn)旗。

到2021年,新戰(zhàn)旗村的集體資產(chǎn)達1個多億,經(jīng)營總量達2.8億元,村集體的總收入達665萬元。村民的年人均收入達3.5萬元。為了不讓一個人掉隊,村集體還特地為有困難的人設置了公益崗。全村村民特別是老年人全都得到村集體給予的很好的福利待遇。可以說,20年來,戰(zhàn)旗村從打基礎、補短板、保穩(wěn)定開始,已經(jīng)走上農(nóng)、工、商、旅多產(chǎn)業(yè)多業(yè)態(tài)融合發(fā)展和平衡發(fā)展的道路了。

戰(zhàn)旗村的民主治理,我在很多村都沒有看見過。村民自主參與村莊公共事務,村委會、監(jiān)事會、議事會等所有的村級組織都實實在在地起作用。老百姓能當著村支書、村委干部的面直抒胸臆,直接講這個不行、那個不行,村領導都認真接受意見。村里的重大事項由全體村民大會表決,大部分事項必須百分百的人通過才能執(zhí)行。只要老百姓沒通過,寧可拖著,也不強制執(zhí)行。這就可以解釋為什么戰(zhàn)旗村自2002年開始集中土地,但是到2011年才徹底完成。盡管很多老百姓早不種地了,但是對自家的承包地看得很重,集體出錢也不愿意給你。到老百姓全體一致通過土地集中交給村集體管,每人分得1畝1分3厘6承包份的時候,確實是在心底擁護村集體了。村集體的決策、管理功能清晰,財務賬目公開,農(nóng)業(yè)、非農(nóng)的各個經(jīng)營主體分別經(jīng)營,村級財務公開,農(nóng)民的議事會、監(jiān)督員負責考察、監(jiān)督,一切井井有條。

這一切,當然離不開成都地域的改革環(huán)境,離不開當?shù)攸h和政府的大力支持,更離不開戰(zhàn)旗村自1965年以來一任接著一任干的八任村黨支部書記。現(xiàn)任書記高德敏總結戰(zhàn)旗村的基本經(jīng)驗時說,一要有堅強有力的領導核心;二要做到土地、居住、產(chǎn)業(yè)三集中;三要以整體性思維來考慮一個村莊的發(fā)展。他還有一句很經(jīng)典的語言:“口袋里有東西,腦袋里還要有東西,這才是共同富裕。”

我們從戰(zhàn)旗村認識中國新時代的鄉(xiāng)村,首先感受到的是,有中國意味的村莊,是整合的、統(tǒng)合的,是把全村老百姓的利益都保護起來,讓村民有定心丸,抱起團來求穩(wěn)定求發(fā)展。戰(zhàn)旗村的確是整體優(yōu)秀,無論生產(chǎn)生活、集體管理、自主經(jīng)營、公共參與、社區(qū)服務,在全國的村莊里都是一流水平。

戰(zhàn)旗村的生產(chǎn)經(jīng)營方式,真正實現(xiàn)了憲法規(guī)定的統(tǒng)分結合,多層經(jīng)營。尤其在各地最難做到“統(tǒng)”的方面,他們以黨支部引領村委會和村集體經(jīng)濟組織,實現(xiàn)了黨、行政、經(jīng)濟三種組織三類功能的整體統(tǒng)合。這才讓集體經(jīng)濟的壯大有了主導,為村莊的長遠發(fā)展奠定了基石。這樣的主導是方向的主導,既不是只見樹木不見森林,又不是只見森林不見樹木。而是以樹擴林,以林養(yǎng)樹。戰(zhàn)旗村集體大力支持每個村民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),十八坊就是一個生動的體現(xiàn)。人人就業(yè)才能村民共富、村莊和諧,從而形成集體和個體之間共生、共建、共享的新型生產(chǎn)關系。

戰(zhàn)旗村創(chuàng)造的新型集體經(jīng)濟,是一種公私兼顧、共同發(fā)展,社會市場、內外結合的共同體經(jīng)濟。它不是書本上的公有制經(jīng)濟,卻有著很明顯的公的成分,同時包容和保護了所有私的個體。集體與個體之間的經(jīng)濟關系恰好展現(xiàn)了在村莊這個范圍經(jīng)濟內的積累與消費的總的關系,以及對農(nóng)民的分配以按勞分配為主體的關系。

我所在的北京農(nóng)禾之家,多年前創(chuàng)建了一個學者志愿參加的研究團隊——農(nóng)禾之家研究組。2021年,農(nóng)禾之家和中國社科院社會政策研究中心、中國人民大學鄉(xiāng)村治理研究中心,合辦了“鄉(xiāng)村振興探路者論壇”,集合整個團隊的力量研究戰(zhàn)旗這一類中國優(yōu)秀的鄉(xiāng)村案例。我們以為,戰(zhàn)旗村就是集體與個體,兩類主體共同形塑的村莊主體。它的基本特點,就像高書記說的,村莊是我們所有人的大家庭。的確,這個大家庭就是內生的村莊情感和利益共同體,追求的是代代傳承、永葆斯人的可持續(xù)的集體利益。這樣的村莊治理顯然并非僅是老人婦女兒童和社會事務的治理,而是涵蓋了村莊土地、各類資源、農(nóng)業(yè)與非農(nóng)各類業(yè)態(tài),以及在其中創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富的各類人群在內的,經(jīng)濟、社會、文化的全面綜合治理。由此自組織起來不斷發(fā)展的戰(zhàn)旗村形成了鮮明的村莊主體的個性,這,就是戰(zhàn)旗之魂。

戰(zhàn)旗村積聚20年奮斗,建立了牢固的村莊基層組織的權力運行體制和機制,這是保障村莊具有鮮明主體性的根本。它用實踐證明,村黨支部、村委會、村集體經(jīng)濟組織三元融合形成的村莊基層組織的權力運行體系才是村莊振興的核心。而這三元融合的村級基層組織就是村莊振興的核心主體。

在這個核心主體中,黨支部把握方向,動員群眾,安排人事,起靈魂作用;村委會負責執(zhí)行,通過村網(wǎng)絡積聚集體能量,起保障作用;村集體經(jīng)濟組織負責村集體資產(chǎn)的管理和代表村集體與村內外市場主體簽約、合作,起功能作用。

不過,像戰(zhàn)旗村這樣優(yōu)秀的村莊在全國的比例其實非常小,49萬個村莊中可能不足百分之一。讓這類村莊壯大起來,鄉(xiāng)村振興才有廣闊前景。在中國,鄉(xiāng)村的真正振興可能需要經(jīng)歷一兩代人的時間,而經(jīng)過這一兩代人的努力,可能最終會奠定現(xiàn)代中國的歷史模樣。那些早發(fā)達國家,他們的歷史模樣一旦奠定,再也不會有大的變動。而我們還有大把的時間和空間可以為未來中國創(chuàng)新創(chuàng)造她的歷史模樣。

這樣的創(chuàng)新創(chuàng)造一定是分階段、分地域、分主體的,在鄉(xiāng)村振興的整個歷史階段中,每個地方、每個村莊、每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都會有機會展現(xiàn)自己的創(chuàng)造、自己的奇跡。從歷史中走來的戰(zhàn)旗村,就是一步步走到今天的。他們在20年前,10年前,絕沒有夢想到會有今天。而現(xiàn)在的他們,正在滿懷信心奔向明天。只有堅持“腦袋里有東西”,在鄉(xiāng)村堅持長期奮斗,才能誕生類似戰(zhàn)旗村這樣三元融合、極富生命力和個性的創(chuàng)造主體,而發(fā)展壯大擁有主體性的集體經(jīng)濟,正是磨礪這樣的核心主體的最佳途徑。

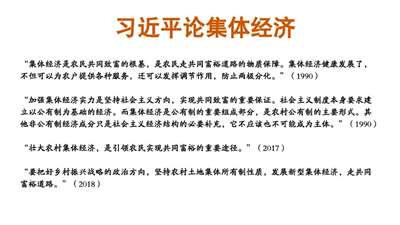

我在整理這次發(fā)言PPT時,查到1990年習近平同志對集體經(jīng)濟的論述。他說“集體經(jīng)濟是農(nóng)民共同致富的根基,是農(nóng)民走共同富裕道路的物質保障。集體經(jīng)濟健康發(fā)展了,不但可以為農(nóng)戶提供各種服務,還可以發(fā)揮調節(jié)作用,防止兩極分化。”還說,“加強集體經(jīng)濟實力是堅持社會主義方向,實現(xiàn)共同致富的重要保證。社會主義制度本身要求建立以公有制為基礎的經(jīng)濟。而集體經(jīng)濟是公有制的重要組成部分,是農(nóng)村公有制的主要形式。其他非公有制經(jīng)濟成分只是社會主義經(jīng)濟結構的必要補充,它不應該也不可能成為主體。”最近以來,大家經(jīng)常說要用集體經(jīng)濟推動共同致富,不過很多人認為是中央新提的概念,其實30多年前,習近平同志早在福建寧德地委時就明確提出來了。集體經(jīng)濟促進農(nóng)民共富,這應該是在中國鄉(xiāng)村歷史實踐中總結出來的寶貴經(jīng)驗。

如何創(chuàng)造

鄉(xiāng)村振興核心主體?

怎么才能讓促進農(nóng)民共富的集體經(jīng)濟真干起來?誰來帶領就成為首要的也是最重要的命題。從戰(zhàn)旗村的經(jīng)驗看出,黨支部、村委會、村集體經(jīng)濟組織三合一的村集體領導核心,樹立明確的前行目標,堅持將農(nóng)民通過土地集中和統(tǒng)分結合的生產(chǎn)經(jīng)營再組織起來,而且一任接著一任干,久久為功,才是根本出路。

當然,推動這個目標付諸實現(xiàn),外部的改革大環(huán)境和改革制度、政策的配套十分重要。外因通過內因起作用。只要內因有能力運用外因整合資源、協(xié)調各方就可能創(chuàng)造出奇跡。戰(zhàn)旗村就是這樣做的,他們不是等著政府下政策、指令之后才去執(zhí)行,而是經(jīng)常超前思維、看準了就干。他們之所以常常走在了政策的前面,是因為基層黨支部考慮問題和黨中央有一致性,是人民至上,是為了全村長遠發(fā)展的公共利益。黨組織不是行政單位,黨的最大功能就是通過黨員組織發(fā)動群眾為共同目標而戰(zhàn)。中國社科院劉海波副研究員曾將黨組織的這個特性概括為“全息型”。

十九大提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,要求全黨全國全社會都要支持鄉(xiāng)村振興,構建了優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村,加強農(nóng)村基層組織建設的大環(huán)境。鼓勵改革創(chuàng)新、鼓勵各界合作,寬松、穩(wěn)定成為這個大環(huán)境的長期特征。尤當全球正值不確定性風險頻發(fā),中國“攘外必先安內”,加強國內大循環(huán),充分利用鄉(xiāng)村的廣大腹地創(chuàng)造未來,已經(jīng)成為中國人的必然的選擇。

最后,我想引一段魯迅先生的話作為結尾。魯迅先生說,“我們從古以來就有埋頭苦干的人,有拼命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人,他們是中國的脊梁。”的確,中國大地上并不缺乏這樣的人,這樣的中國脊梁。只要我們善于發(fā)現(xiàn)他們、支持他們,讓他們真正實現(xiàn)有權、有能、有為、有位,成為帶領全體村民集體共同奮斗的主體力量,那么,就一定能推動鄉(xiāng)村發(fā)展從初級階段走向高級階段,充滿動力地持續(xù)振興。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號