前段時間,有關“收割青麥做青貯飼料”的視頻在網絡上集中出現,引發熱議。視頻中,大片青綠的小麥被整株收割,并標注出每畝1500元的高額收購價。有網友認為小麥被做成飼料是浪費、會威脅到國家糧食安全;有人則站在農民的角度,認為農民選擇較高收益的經營方式無可厚非。青貯小麥挑動大眾神經的事件背后,我們到底應該關注什么?不妨跟著小編從以下三個方面對該事件做進一步的了解。

圖片來源:百家號

01

青貯小麥是什么?

回答這個問題之前,我們先來了解一下什么是青貯,以及青貯飼料的用途。

青貯是飼料生產的一種手段,將青綠作物或副產物經過密封、發酵后形成粗飼料,用于牛羊等反芻動物的喂養。【注:在養殖業中,飼料分粗飼料、精飼料和青飼料三種,粗飼料纖維含量較高,對于保證牛羊瘤胃健康,刺激泌乳有重要作用,在沒有條件提供青飼料即新鮮牧草的圈養環境下,粗飼料和精飼料會按照一定配比投放】因青貯飼料相比于新鮮青草飼料更耐儲存,相比于干飼料營養價值更高,而被廣泛投入使用。

《中國草業統計(2019)》顯示,我國人工種植的商品飼草集中在6個草種,即紫花苜蓿、青貯玉米、燕麥、羊草、多花黑麥草和狼尾草,生產面積和產量分別占全部商品飼草生產的91.8%和93.5%。其中,青貯玉米是我國南北方均能種植的飼草作物,而小麥作為長江以北居民的主食作物之一,一般不被作為主要飼料。

對于養殖戶來說,使用玉米全株做青貯飼料營養價值較高,更具性價比,是粗飼料的首選,同時輔以其他飼草青貯飼料。在玉米因氣候、災害等原因減產而導致供不應求或市場價格走高時,青貯小麥會被作為青貯玉米的替代和補充。

一般來說,用作青貯飼料的作物品種不同于口糧作物品種,農戶會在頭一年先與養殖企業簽訂好供需合同,確保好銷路后再確定種植計劃。相對于口糧用地,青貯作物種植對于土地要求低,灘地可種,但由于青貯作物含水分多,導致運輸成本高而不適合長距離運輸。養殖業為節約成本通常選擇自種作物以滿足養殖需求,當自種產量無法覆蓋養殖規模時會轉向市場收購。

但青貯小麥只能是青貯玉米不足時的替代方案。從目前收集到的信息看,無論是從生物量還是成本來算,用全株小麥做青貯飼料相比于玉米并不劃算。根據中國三農發布記者對相關從業者的訪談得知,每畝玉米的生物量一般是3噸多,而每畝小麥的生物量一般是1-2噸,養殖企業收購一畝玉米的價格一般在1200元到1300元,1500元一畝的飼料成本太高了[1]。

總的來說,青貯飼料的出現是為了應對國內養殖業對于優質飼料的需求,降低對進口飼料的依賴,保證肉蛋奶的供應。而青貯小麥則是作為青貯玉米和飼草供應不足時的一種補充,并非主要的飼草作物。

02

風波背后究竟為何?

今年初以來我國玉米價格持續走高,主要有兩方面的原因。

一方面,國際上,俄烏沖突導致烏克蘭玉米生產和出口受限,而烏克蘭是我國玉米進口的主要來源國之一,疊加疫情影響,我國玉米進口受限。而2022年原油和煤炭價格維持高位,影響農藥、化肥等農資產品價格上漲,抬高玉米種植成本,導致玉米價格上漲。

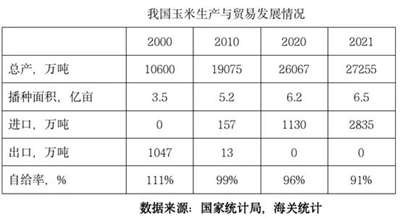

另一方面,雖然我國玉米產量逐年增長,自給率卻呈下降趨勢,2010年我國從玉米出口國變為玉米進口國,2020年我國玉米自給率為96%,進口玉米數量為1130萬噸,2021年我國玉米自給率為91%,進口玉米數量為2835萬噸[2]。而且國內玉米主產區山東、河北、河南等部分地區在2021年遭遇秋澇,導致玉米歉收,加之疫情影響下運輸受阻等多重因素,國內玉米飼料供給不足。養殖業不得不轉而尋找其他粗飼料替代方案,以滿足飼料缺口。

在某些地區,青貯玉米每畝收購價甚至高達2600元(按畝產3.5噸,每噸750元的價格)[3][4],若按照此價格,如果青貯小麥只需1500元每畝的價格,對于養殖企業和農戶來說算是劃算和雙贏的選擇。但并非各地都是如此,在頭年玉米收儲質量高的地區(1200-1500元/畝),小麥相比玉米收做青貯并無價格優勢。

圖片來源:頭豹研究院

對于農民而言,小麥做飼是一筆劃算賬。一般以賣糧農戶種植密度青貯小麥可以達到每畝6000斤左右【注:此處畝產不是小麥畝產,是作為青貯飼料的產量】,收入大概是1200元。如果直接以青貯為目的加大小麥種植密度,甚至能夠達到每畝8000-10000斤的青貯飼料轉化量,這樣就有每畝1600-2000元的毛收入。如果小麥按照糧食出售,畝產均產大概在1050斤左右,小麥售價1.04左右,扣除每畝800收割費用,晾曬一天的務工費用120,最后一畝地賣糧收入只892元。相比較而言,直接收割出售用作青貯飼料的青綠小麥更省心,收入更高,而且可以提前種植玉米[5]。

從收益率上看,《中國鄉村振興綜合調查研究報告2021》報告顯示,中國農作物收益普遍較低。調查數據顯示,在不考慮作物補貼以及自家勞動力和土地機會成本情況下,小麥、玉米和大豆畝均收益分別為517.8元、437.0元和105.9元。按照農村勞動力市場價格計算,將自家勞動力投入也考慮在內,上述農作物的畝均收益均為負值。糧食類的低收入,使農民遇到青貯小麥收購商,在利潤面前,會傾向于選擇后者。

圖片來源:壟上行

《民法典》第三百四十條規定:土地經營權人有權在合同約定的期限內占有農村土地,自主開展農業生產經營并取得收益。小麥種植戶在青綠小麥價高時抓住了收割出售的機會,合法合理。

此次事件更可能是部分地區養殖業在特殊形勢下對青綠株口糧小麥的應急性收購行為,發生大規模收購青貯小麥的可能性不大。隨著農業農村部門的介入、新一季玉米的上市和玉米價格回落,或者出現其他性價比更高的粗飼料,都會取代小麥成為養殖業的優先選擇。但青貯小麥引發熱議事件再次將糧食安全和種植業效益低的問題推向前臺,這也是關乎我國農業發展大計的根本性問題。

03

青貯小麥引發熱議背后的真問題

如前文所述。小麥飼用早已有之,但為何今年格外引發輿論關注和聲討?

在氣候變化帶來的自然災害頻發、疫情沖擊、國際地緣政治緊張、農資成本上升等多重因素影響下,當前全球糧食問題嚴峻。尤其是俄烏沖突之后,作為主要糧食出口國的烏克蘭的糧食和農資產品出口受到限制,推動全球性糧食價格上漲,多個依賴糧食進口的國家面臨糧食危機。在這個背景下,糧食安全問題格外牽動人心,再加上我國歷來有“民以食為天,食以安為先”的思想,因此收割青綠小麥的視頻觸動了人們的敏感神經,“人都沒糧食吃,還拿去喂牲口”等類似的質疑不斷,其背后體現出的是民眾對糧食安全的莫大關心。

圖片來源:網絡

那么當下我國的口糧供給如何呢?據國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉云介紹稱,去年中國糧食庫存處于歷史高位,特別是小麥和稻谷兩大口糧品種占總庫存比例超過70%。小麥庫存持續增加,可滿足一年半消費需求。2021年,稻谷、小麥兩大口糧的產量是6996億斤,人均占有量248公斤,大于同年口糧消費量200公斤,三大主糧(即糧用作物)水稻、小麥和玉米以及基本肉類的自給率均超過95%,守住了“谷物基本自給,口糧絕對安全”的底線,將“飯碗端在自己手里”。

我國口糧供應雖有保障,飼料糧供應卻并未跟上國內不斷擴張的養殖業需求。植物油、蛋白飼料原料進口量逐年上升,自給率較低,短板最為突出,其中大豆自給率已不足15%[6],飼用玉米也存在較大產需缺口。中國人民大學農業與農村發展學院教授程國強指出,最近三十年,中國人均小麥消費量下降18%,大米下降11.86%,植物油和肉類則都在增長。其中,植物油消費增長405.8%,人均植物油消費量達到26公斤,已達到東亞飲食上限,開始進入穩態。而肉類還有增長空間,中國人均消費的牛羊豬禽等主要肉類為47公斤(全口徑已經達到62公斤),三十年年均增長2.94%[7]。

為滿足日益增長的肉蛋奶需求,降低畜牧業養殖成本,解決飼草料供需嚴重依賴進口的問題,2015年中央一號文件提出“糧改飼”,重點是調整玉米種植結構,發展適應于牛羊等草食畜牧業所需的青貯玉米,以促進糧食、經濟作物和飼草料三元種植結構協調發展,滿足口糧需求之外的肉蛋奶的需求。2021年農業農村部畜牧獸醫局制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》,以減輕玉米和大豆的外部依賴性。在不同階段,國家都相應做出應對措施。

21世紀近二十年,因小麥和玉米比價關系發生變化,曾兩次出現規模化小麥飼用歷史高點。2011/2012年度,國內小麥飼用量創下2890萬噸的歷史高點,在國內小麥消費總量中的占比則首次突破20%,達到21.3%。2020/2021年度小麥飼用量再次創歷史新高,達3800萬噸。而21世紀初期(2000-2006),小麥飼用長期低于10%,年度飼用消費量不超1000萬噸。在國際玉米生產擴大,玉米價格下跌的階段(2013-2016),小麥飼用替代則會降溫[8]。

根據不同計算口徑,如果只計算口糧產量我國能滿足自給自足,而納入油料和飼用糧消費后,我國整體食物自給率已由2000年的93.6%降至2020年的65.8%,對外依存度越來越高。預計到2025年至2030年,中國將達到糧食需求峰值,若要滿足口糧和肉蛋奶植物油等食物的消費需求,大致需要42億畝至43億畝的種植面積,必須利用國外的13至15億畝土地資源,到那時中國食物自給率將從目前的65.8%,下降至59%,農業資源自給率將從目前的64.3%,下降至57.4%(不考慮科技進步)[7]。

由此可見我國糧食安全問題依然緊迫,守住耕地,是保障糧食安全的重中之重。農業農村部農村經濟研究中心主任金文成指出:兩次國土調查數據顯示,2009年至2019年十年間,中國耕地面積減少了1.13億畝,總量已經跌破了20億畝。現在必須牢牢守住耕地18億畝的紅線,在耕地保護上采取“長牙齒”措施,尤其要對耕地用途進行管控,過去是對耕地的非農化進行管控,今后對耕地的農用化也要管控。耕地主要用于糧、棉、油菜、飼料等種植,基本農田主要用于種糧,高標準農田全部都要用于種糧[7]。

其次,我國種植業低收益的困境有待改善。此次事件中,農戶種植收益低成為支持出售青麥的一個主要觀點,不乏有網友現身說法種地是如何辛苦,如何收益低,農戶選擇提前收割青麥的行為無可厚非。我國法律規定了承包地農民有自主經營權,農民選擇收益高的出售方式是市場行為,農業農村部門從維護國家“糧食安全”的站位出發干預出售青小麥,通過“堵”的方式維護糧食安全起到了一定作用,但沒有解決根本問題。

保障好我國的糧食安全,同時使種糧農戶取得相應的收益,除了需要牢牢守住糧食安全的底線并進一步加強對種地農戶的補貼,也要探索更為普惠高效的生產方式。

我國上世紀50年代開始探索的集體化道路,對于解決今天的農業問題有很大的啟發,把農民組織起來發展集體農業,同時通過興辦集體企業為農村人口創造就業崗位,提升非農收益,讓集體收益服務于地方人民。通過村集體帶動發展集體經濟,可以有效提高農村居民的收益,在保障糧食安全的同時促進鄉村全面振興,農民的生活也會越來越有盼頭【注:更多集體經濟的文章,請看文末的“往期推薦”,也可登錄人民食物主權網站查看,網址見文末】。

04

總 結

隨著居民收入的提高,人們對肉蛋奶等農副產品需求增加,飼料糧需求隨之增加,這就要求生產更多的谷物來滿足日益增長的飼料需求。在國際上玉米作為飼用被大面積種植,玉米供給不足或價格高企的時段,小麥會作為替代性飼料作為補充,但當人們熟識的口糧作物還未成熟便被收割做飼,“人畜爭糧”的焦點在特殊背景下引起輿論嘩然。

平衡好國家糧食安全、農戶種植收益、居民膳食營養均衡的關系,既需要牢牢守住耕地紅線,杜絕各類主體以“建設”的名義侵占農用土地,防止土地“非糧化”;也要通過財政補貼或改進生產方式等維護好種植農戶的收益。維護糧食安全不只是種植戶的責任,也是政府、全社會的責任。

圖片來源:網絡

經歷疫情、秋汛、農資價格上漲等不利因素影響,今年對糧食穩產增產的任務應格外重視。把14多億人的飯碗端在自己手里,讓百姓不僅“吃得飽”,也要“吃得好”,在錯綜復雜的國內外形勢下,保障中國的糧食安全,任重道遠。

參考資料:

[1]常瑞民,2022-5-11,《小麥青貯做飼料?養殖企業表示:成本太高不劃算》,澎湃

https://m.thepaper.cn/baijiahao_18036494

[2] 柯炳生,2022-5-5,《我國小麥、稻谷、玉米、大豆的重大戰略考量》,河北省糧食和物資儲備局官網

http://lswz.hebei.gov.cn/lysc/sczx/202205/t20220505_54583.html

[3]《奶業之憂!中國奶牛養殖迎來史上青貯成本最大上漲!未來養殖效益將被進一步擠壓》,中科韶華集團有限公司官網

http://zkshjt.com/4/2/444440

[4]百度百科青貯玉米

https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E8%B4%AE%E7%8E%89%E7%B1%B3/2640609

[5]養殖知識網,2021年7月11日,《小麥整株(青貯)直接賣了劃算,還是收獲后賣劃算》

http://www.hf-mian.com/etagid146039/。

[6] 陳晨,韓天富,2022-3-24,《大豆擴種,為何擴如何擴》,光明網

https://news.gmw.cn/2022-03/24/content_35608319.htm

[7] 鄒碧穎,2022-5-3,《中國食物自給率65.8%,如何構建安全穩定糧食供應保障?》,觀察者網

https://www.guancha.cn/economy/2022_05_03_638045_2.shtml

[8]陳康,2021-6-18,《近20年國內小麥飼用消費的發展變化》,中國糧食經濟

https://www.feedtrade.com.cn/yumi/forecast/2021-06-18/2134275.html

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號