華西村的發展之路告訴我們什么

———答網友關于農村集體經濟的發展方向

張文茂

問:你怎么看華西村這個典型?

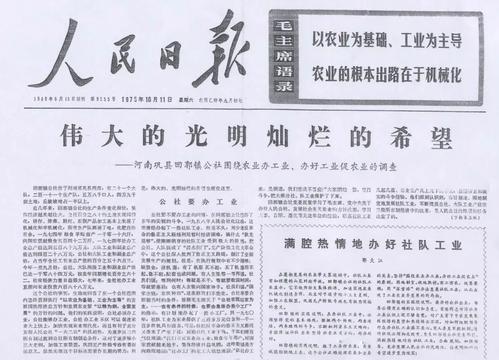

答:華西是毛主席表揚過的老典型。一九六五年,毛主席在介召華西社隊企業的材料上批示過“這是農村偉大光明燦爛的希望。”如果說毛主席時代的農村有最具代表性的兩面旗幟,那么,一面是大寨,是艱苦奮斗、基本建設,為糧食高產而奮斗。一個是華西村發展社隊企業,壯大集體經濟,增加農民收入。華西的成功驗證了毛主席的公社工化的戰略設想。這兩面旗幟,實際上是代表了我國農村現代化進程的兩個前后相接的不同發展階段,但改開以后,一面被污名化了(大寨),而華西卻能適應新形勢,繼續發展,成為全國實力最強的第一村。

實際上,由小華西到大華西,華西在合并了周邊的近二十個村以后,就不在村莊規模上擴張了,而是只在企業規模上擴張。華西經濟總量的不斷增長,早以超過一般縣市級的水平,并且其村莊社區也早已城鎮化了,但他至今仍然號稱全國第一村,絕不會同意撤村建市。

問:華西村在道路選擇和制度建設上有什么示范作用嗎?

答:華西的模式在市場經濟體制下已經變型。如果按毛主席的路線走,華西實際上已經具備了發展到縣(市)級地方小全面的經濟總量和生產力水平了。但這一質變在現行體制下是無法完成的。他只能還以一個村集體的形式存在。這一點適合所有超大規模的村集體經濟,如山東龍口的南山村等。保持村級集體的性質,資產資源就是這個村自已的,經營也是自主的。你讓他們改成某某鎮、某某市的經濟體,打死也不干。所以,現行體制下在農村集體組織母體這一方是無法擴展和升級的,只能在集體的企業層面,如以公司企業的形式進行資本擴張。此種發展趨勢與毛主席規化的社會主義方向南轅北轍,使集體經濟最終只能演變為小部分人的資本的集合體。所以,只要消滅了人民公社集體經濟體制,也就最終切斷了、堵死了農村集體經濟由初級的、小規模的集體所有制向大規模、大范圍的、更高級的集體所有制和全民所有制發展升級的前進道路。正是因為這個原因,資改派們從來不怕少量集體典型的存在,更不用擔心會在農村普及開來。因為在現行體制下他們不可能成為主流,在村自為戰格局下成功的注定只能是極少的個案。這是客觀的、心然的規律。

問:你認為農村集體經濟的發展前景怎么樣?

答:農村集體經濟未來的發展趨勢并不樂觀。這是因為整體的政策導向和與論環境仍是錯誤的。關于三農問題主流與論的要害是政社分設、社企分離,他們稱之為“解構村社”,即把企業和資產從村社社區集體的產權歸屬中剝離出來。這主要表現為以下幾點:

1.最初是以政社分設的名義解散了人民公社體制,政變成了鄉(鎮)政府,而社卻被消滅了,變成了一家一戶的分田單干。

2.后來,土地承包權被固化,集體所有權被虛置,集體既無土地絕對地租的收益權,也喪失了對土地使用的管理權和承包關系的調整權,統一經營的基礎也就不存在了。

3.進一步的做法是解構傳統村社社區集體,至今仍有政策措施在積極推進。主要是通過資產股權量化到人的改制,使集體資產、企業與社區母體分離,農村社區不再是土地等資產和企業的所有權主體,而是向城鎮居民社區過渡。

4.最后,土地股權和企業股權進一步開放流轉,可以進出自由,合法繼承、轉讓,甚至可以證卷化交易,如上市公司。這樣就完成了由集體經濟向資本經濟的歷史性轉變。

所以,既使是目前堅持發展集體經濟的典型村,如果不是像南街那樣,把握好社區集體層面的制度建設,而是一味地在企業層面股權化,那么,在現行政策和體制不變的大環境下,蛻變為資本企業是很容易的事,甚至是難以避免的趨勢。

農村集體經濟發展真正的組織基礎是鄉村兩級村社社區。只有像南街等村莊那樣,在村社社區的基礎上重新組織起來,然后再逐漸擴大組織規模,農村集體經濟和鄉村振興才有希望。

張文茂

2021-01-02

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號