驅車在山東的農田里穿行,看到公路兩旁廢棄的水利設施,十分心痛。

那些設施是上世紀六七十年代修建的,是由當年的公社社員利用冬閑義務修建的。像筆者這樣的年齡沒有參加過水庫或揚水站工程的修建,但村里很多年輕力壯的社會都參加過那樣的勞動。他們自帶干糧,常年奮斗在工地上,有些社會為修建公社里的水庫,獻出了年輕的生命。

“水利是農業的命脈”。有了水,當年的糧食產量已經完全能夠自我滿足,當年化肥的消耗量連今天的十分之一都不到,農田基本沒有環境污染。那些遍布中國鄉村的水利設施,尤其水庫發揮了巨大的作用。

分田單干后,那些水利設施再也沒有人維護。維護了也沒有用,因為,農民的土地被分得七零八落,水從誰家的地頭也不容易通過。水渠不能用了,農民就各自想辦法,打深井,各自為戰,井的深度越來越深。在某種程度上,地下水是不可再生資源,因為沒有有效補充,地面下沉,于是華北平原出現了地下大漏斗。

水庫也被承包給個人去養魚,大量的餌料投放在水庫中,出現了明顯的富營養化,也不適合灌溉了。

一方面地面水不能有效利用,水利設施常年失修,另一方面大量開采地下水,且地下水因工農業活動出現嚴重污染,中國未來糧食生產的潛力在哪里呢?

農民將廢棄的揚水站和水渠中的石料偷回家建房子。強烈建議有關部門將這些上世紀的重要水利設施作為國家文物保護起來,待條件合適時再行修復。

圖1 斷臂的空中水渠。

圖2 當年這樣空中水渠連不平整的土地都實現了灌溉。今天圖片上的耕地重新回到了“靠天吃飯”時代,丘陵地打不水來。

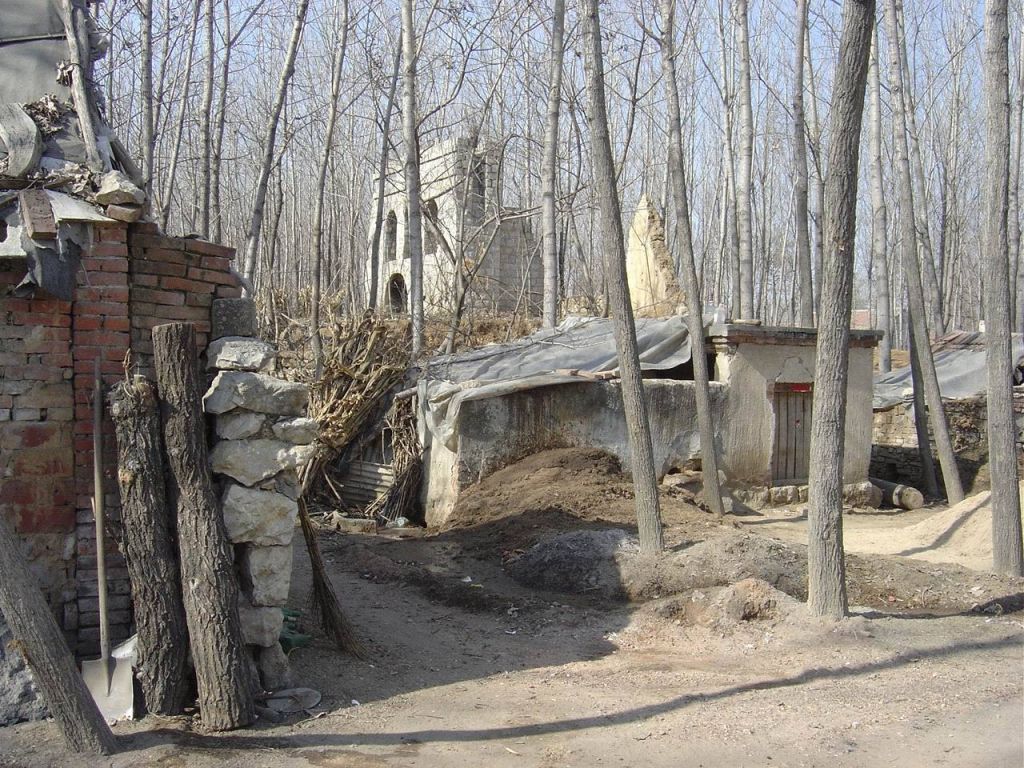

圖3 廢棄的揚水站。

圖4 村頭廢棄的揚水站。上世紀70年代山東農村幾乎每一個村莊都有這樣的揚水站和配套的水渠。

圖5 空中水渠,可惜今天已經沒有運水能力了(圓形設施為當年的機井)。

圖6 上世紀六七十年底修建的水庫今天大部分失去灌溉功能——水被污染了。

圖7 馳名中外的紅旗渠而今流淌的是黑水。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號