第二篇:浸泡在冰水中的數字

關于大學生失業率的概況,從宏觀數據上看,是沒有詳細數據的。國家統計局并沒有放出這些祖國花朵的失業率數據,只有16-24歲青年失業率狀況。而官方也以16-24歲的青年失業率來評估大學生就業狀況,所以我們也只能根據該數據來推測大學生失業的情況。

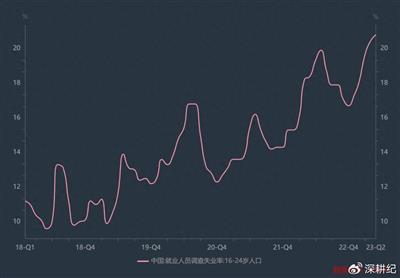

國家統計局每年都會統計了16-24歲就業失業率的狀況,從2018年疫情前開始,一直到2023年,失業率逐年上升。而從圖一來看,疫情政策的調控,并沒有使得失業率上升這一趨勢發生劇烈變化。整體上,失業率是逐步緩慢上升的。

圖一:中國就業人員調查失業率16-24歲人口,來源:國家統計局,

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23507173

然而針對該數據,很多人對此提出三點質疑。

首先,16-24歲這一年齡區間的劃分既包含在校的高中、大學學生,也包含畢業大學生,該數據是否將在校學生劃為失業人口,導致夸大青年失業率狀況。

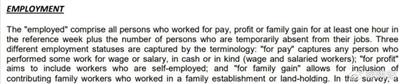

其次,根據國家統計局制定的就業標準,每周為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人,這些人都屬于就業。那么,如此寬泛的標準就業標準,又是否導致故意縮小青年失業率狀況?

最后,大部分大學生的年齡范圍在18-22歲,研究生和博士則大部分不在16-24歲這一范圍,該數據選擇的區間,能否代表大學生失業率的宏觀情況?

首先關于第一點,國家統計局給出了自己的答案。

我國按照國際勞工組織關于就業、失業的統計標準,將16歲及以上人口劃分成三類,一類是就業,一類是失業,還有一類是非勞動力。按照國際勞工組織的標準,就業人口是指在調查參考期內,通常為一周,為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人,這些人都屬于就業。

失業人口是指沒有工作,在近期尋找工作,而且立即能去工作的人。這些人有工作能力、工作意愿,這屬于失業人口。

非勞動力是指16歲及以上既不屬于就業人口也不屬于失業人口的人。比如,沒有工作意愿或失去勞動能力的人,這些不在就業和失業統計范圍之中。比如前面談到的青年人,有一些在校學生沒有尋找工作,也沒有工作意愿,是不會統計到失業率當中的。

所以實際上,在校園學生如果沒有就業意愿,從統計口徑來說是不納入就業的,不存在“注水”的情況。但是,高校就業率造假,是一個人盡皆知的事情。根據北京青年報(

https://finance.ifeng.com/c/7yBdksRf2Qm) 報道,大部分高校迫于政治壓力,保指標,不得不通過強迫簽訂三方協議、掛靠單位等方式,制造虛假的就業數據。

而根據國家統計局數據顯示(

http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/sfcl/202303/t20230323_1052203.html)2022年我國高等教育毛入學率為59.6%。這意味著全國18到22歲年齡段,其中59.6%的人都接受了高等教育。而普通本科和專科等人數占了高等教育人數的約90%,所以大部分高校就業率數據造假,實際上對于數據的影響是巨大的,國家統計局是否對于造假院校的數據進行了誤差修正,我們并不清楚。

關于第二點,關于就業標準問題,我們可以參考國際標準來對比該標準是否合理。實際上中國的統計標準是和國際標準接軌的,根據國際勞動組織的定義,每周至少工作一小時獲得報酬,確實是作為就業的標準。并且美國以及香港等地也以國際標準作為基準失業率,所以不存在條件過寬,縮小了失業的比例。

然而問題的關鍵不是是否運用這個標準,而是這個標準能否反應就業的客觀現狀。如果是正式工,按照國際通行的勞動標準,每周至少工作35小時,這個標準當然合理。但是對于臨時工、零工、靈活就業者等特殊群體來說,并不具有穩定的工作,這些人群無法和正式工相提并論。實際上美國、香港等地,根據不同勞動群體,細分了不同的失業率。比如美國分為U1-U6六種不同人群,其中U6類似中國的靈活就業。香港則有就業不足率,即非自愿情況下一周工作時間少于35個小時等的占比。

關于第三點的質疑,我們可以通過國家統計局數據進行測算。前文提到,中國高等教育人口占同齡段人口的56.9%,并且研究生、博士生這些在校學生無就業意愿并不算在就業人口中。所以,16-24歲這個范圍雖然寬泛,但是結合中國的學制,是能大致推測實際狀況的。

然而我們知道,大學生只占16-24歲人群的59.6%,那么有沒有可能這么高的失業率是由另外的40.4%沒有受過高等教育的人造成的呢?各個高校的就業情況,又是否依舊造假呢?下面就來看看各個高校的就業報告情況。

微觀數據情況

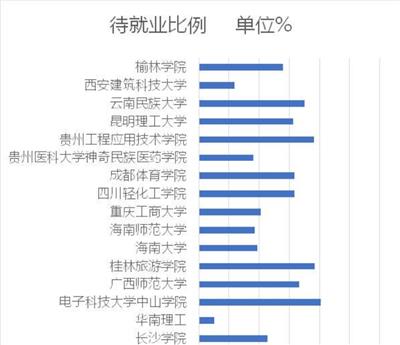

與宏觀狀況相反,筆者對全國高校所出就業質量報告進行了統計,發現高校的就業情況,實際上是和國家統計局的16-24歲失業率相符合的。 筆者根據全國高等學校學生信息咨詢與就業指導中心的數據,抽取了幾十份高校2022年畢業報告,顯示如下(

https://www.ncss.cn/ncss/zt/202301/20230118/2254824679.html )。

首先待就業比例均取自高校自己統計的就業報告中,所有休學、重修等,均不在畢業人數中。高校只統計拿大畢業證后,學生的就業情況。

從中我們能看出,平均來看,各大高校待就業比例均在10-15%之間。并且待就業率具有很明顯的地域性。北上廣等經濟發達區的高校,待就業率平均低于10%,而黑吉遼、河北、河南、貴州等地,則待就業率平均高于15%。而是否是名校也影響待就業比例,像廣東省內的華南理工大學待就業率僅有2.57%,而同省的電子科技大學,則高達20.26%。在中國高等教育中,名校只占很小的一部分,大部分學生集中在普通一本、專科、職高等院校,所以名校的就業率權重較低。

并且從高校的畢業報告來看,存在靈活就業、自主創業、簽約中等較為模糊的、可能成為待就業人群的學生,如果加上這些人員以及部分高校數據造假,實際數據是和國家統計局的數據相吻合的。所以,結合宏觀數據和微觀的各高校的數據,我們可以認為,國家統計局關于16-24歲的失業率,能夠反映大學生的實際失業率。

這些冷冰冰的數字背后,是一個個鮮活的蒲公英們的淚與歌。他們本懷揣著家庭的希望,個人的理想,踏入夢想的校園,現實卻給了他們最沉重的教訓。我們不得不反思,在21世紀的今天,在本科人口占全國人口比例不到4%的情況,如此高的失業率,是為什么?是蒲公英不夠努力?是蒲公英沒找自己的問題?還是整個社會結構的系統性問題????

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號