五一國際勞動節了,大家有沒有出去旅行呀?如果有那么不知道你看見的是景區、景點,還是人山人海人腦袋?

如果沒有出去旅行,那可以考慮五一過后和星火旅游一起去“走長征”呀!

不但沒有人頭攢動的擁擠,還能賞遍祖國大好河山,聽遍紅軍長征故事。

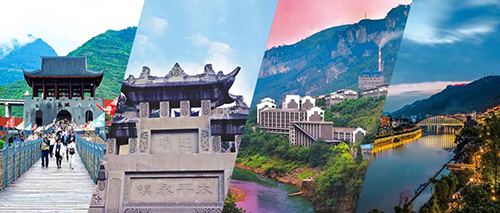

今天,我先帶大家線上走一遭,看看毛主席一生最得意的作品——“四渡赤水”的四大渡口!

因為“四渡赤水”實在是太復雜了,所以今天內容會有點兒多哦,請大家耐心閱讀。

1960年5月,二戰名將蒙哥馬利來華訪問,在受到毛澤東親切接見時說:“您指揮的遼沈、淮海、平津三大戰役,可以與世界上任何偉大的戰役相媲美”。毛主席卻說:“三大戰役沒有什么,四渡赤水才是我的得意之筆啊”!

那是1935年1月,遵義會議后,毛澤東、周恩來、朱德等率領中國工農紅軍為擺脫國民黨軍隊的圍追堵截,在川、黔、滇三省邊界沿赤水河流域進行了聞名世界的“四渡赤水”。

1月29日,紅軍由貴州省土城、元厚“一渡赤水”進入四川。

2月18日、19日由四川太平渡(九溪口渡口”、“老鷹石渡口”),二郎灘“二渡赤水”回師黔北,出敵不意攻占了桐梓、遵義。

3月16日、17日紅軍由貴州茅臺“三渡赤水”再次進入四川。

3月21日,22日紅軍從四川古藺的太平渡(九溪口渡口、老鷹石渡口、老鴰沱渡口)二郎灘“四渡赤水”再次進入黔北,乘敵不備,強渡烏江,佯攻貴陽。

正當國民黨軍隊調兵遣將守衛貴陽疲于奔命之際,紅軍突然西向進逼昆明,繼而北上,巧渡金沙江,到達云南會理,勝利完成了“四渡赤水”戰役。

一渡土城轉主動

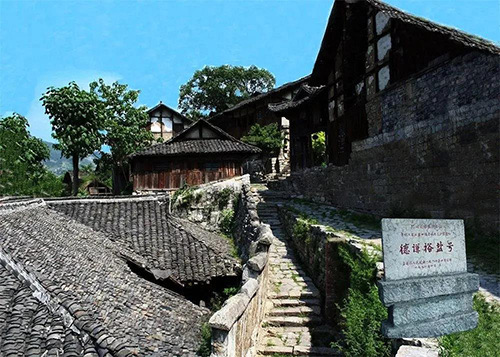

位于貴州遵義習水縣的土城古鎮,是一個因航運而興的古鎮,因四渡赤水而馳名的土城。每天都會有人來這里追尋紅軍長征的足跡,感受紅色文化的魅力。

古鎮位于赤水河古鹽道上,系古時“川鹽入黔”的重要碼頭和集散地。

“萬里河山收眼底,一川赤水壯襟懷!”

遠眺古鎮:東、西、南三面臨水,北面靠山,“鎮依山而建,水繞鎮而流”。

古鎮傳統建筑依山就勢,自然地形成了層樓疊宇的群體風貌,其造型輪廊高低錯落,縱向空間豐富,天際輪廊優美,是一幅“高低俯仰皆成畫,前后顧盼景自移”的美妙畫卷。

歷史上四方商賈云集,形成了古鎮濃郁的商埠文化底蘊。

今天的土城老街不僅保留了前店后宅的歷史格局,更有鹽號、船幫(王爺廟)、宋代酒窖、古驛站、茶旅館、“張半擔”宅等一系列凸顯古鎮商埠文化的歷史遺存。

1935年1月遵義會議后,1月19日,中央紅軍分三路向土城方向開進,計劃渡過赤水,北上四川,然后北渡長江與紅四方面軍匯合。

但在土城一帶遭遇國民黨軍隊阻擊,國民黨中央軍和黔滇軍增援部隊源源而至,中央紅軍處于隨時可能被包圍的境況。為保存實力,變被動為主動,決定從土城一線西渡赤水河,向川南前進。

毛澤東在扎西總結土城戰斗時說:

“這一仗,由于及時渡過赤水河,擺脫了尾敵,改變了被動局面。部隊果斷地變為輕裝,甩掉了包袱,行動更自由了,更能打運動戰,游擊戰了。”

土城渡口紀念碑位于土城渾溪口岸邊火星山麓,前后豎刻“土城渡口”四個大字,碑帽似仰斗形,頂端為圓雕“紅軍軍旗”,頭朝北,意示紅軍長征路向北方。

土城渡口還建有四渡赤水紀念館、女紅軍紀念館、紅軍戰地醫院紀念館、青杠坡烈士陵園、紅運路等。保存有當年毛主席、周副主席、朱總司令等的舊居、女紅軍街、紅軍總司令部駐地……

二渡太平創之最

當時紅軍進至扎西地區,敵仍判斷紅軍將北渡長江,遂調集大量兵力至川滇邊境,于是黔北兵力空虛,紅軍決定出敵不意回師東進,折回貴州。在太平渡、二郎灘第二次渡過赤水河,并繼續向桐梓、遵義方向前進。

太平渡位于赤水河上游與古藺河交匯處的太平鎮,是“四渡赤水”的軸心地區和重要渡口,除了二渡,四渡赤水河也發生在這里。

全鎮古街道的清代民居建筑保存完整、鱗次櫛比,充滿了古樸的韻味。因四渡赤水戰役期間,中央紅軍機關全部駐扎在鎮上,所以這里眾多古建筑都是紅軍長征的重要遺跡和遺址。

鎮上建有紅軍長征四渡赤水陳列館,館內有毛澤東同志的故居,在紅軍四渡赤水太平渡陳列館600多平方米展廳里,陳列著200多件當年紅軍留下的彈藥武器和日常生活用具,向不遠千里、從四面八方趕來的參觀者展示著當年金戈鐵馬的歷史。

紅軍長征四渡赤水瀘州太平渡毛澤東舊居

長征期間,太平渡創造了許多與紅軍有之“最”。“四渡赤水”的次數、渡口最多;紅軍遺留下的遺物最多,紅軍留下的故事最多,家家戶戶住過紅軍,慷慨從軍的人最多……

三渡茅臺調滇軍

古有“川鹽走貴州,秦商聚茅臺”的寫照,千年古鎮——貴州茅臺鎮集古鹽文化、長征文化和酒文化于一體,被譽為“中國第一酒鎮”。

茅臺鎮藏于以群山之勢而獨特的貴州仁懷之中,貫穿其中的赤水河除卻釀造之美外,更以雄奇、壯美而遠近聞名。

茅臺渡口位于赤水河中游,是赤水河畔的重要渡口之一,過去川鹽入黔,主要走的就是茅臺渡口。

1935年3月,中央紅軍主力從遵義再次進仁懷縣境內,于15日晨對仁懷魯班場守敵周渾元部發起猛攻,于16日清晨乘虛占領茅臺,至17日紅軍勝利三渡赤水。

茅臺渡口紀念碑建在岸邊小土臺上,占地約80平方米,正中為“茅臺渡口”四個大字。紀念碑右側,一株古老的黃葛樹,虬枝盤曲,枝葉繁茂,當年紅軍渡河,曾以此樹干拴系架設浮橋的纜索。

如果說中央紅軍一渡赤水河、二渡赤水河是受國民黨軍圍追堵截所迫的被動轉移。那么,從茅臺三渡赤水河就是帶有戰略性的主動轉移。毛主席“把滇軍調出來就是勝利”的著名理論就是這時候提出來的。

當然,茅臺的古鎮怎么少得了酒呢!這里,有茅臺最地道的好酒,每條巷子都散發著濃郁的酒香,不會飲酒的人多逛逛怕是會醉了。對于愛酒的人來說,簡直就是天堂。

四渡二郎牽白軍

“好個二郎埠,四面都是山,天天背鹽巴,頓頓菜湯淡。”這首民謠是四川省古藺縣二郎津解放前窮人生活的真實寫照。

古藺縣二郎鎮赤水河畔

二郎灘有一條“紅軍街”,名字來源于紅軍第四次渡赤水期間。

三渡赤水后,中央紅軍再次出現在川南,蔣介石判斷紅軍又要北渡長江,急忙調集重兵企圖再次對紅軍形成包圍,“圍殲”紅軍于長江南岸地區。

當敵軍即將圍堵之時,毛主席、朱德指揮紅軍主力在古藺縣鎮龍山地區秘密調頭北上,然后突然轉向往東,于3月21日至22日,在二郎灘、九溪口、太平渡第四次渡過赤水河,把敵兵甩在了赤水河西岸地區。

赤水河兩岸的民眾看到敵人慌亂忙調兵遣將的情景,諷刺而又幽默地編出民歌唱道:“白軍好像一條狗,紅軍牽著到處走,白軍好像一頭牛,紅軍到處牽著游。”

紅軍走后,這條原本叫“老街”的街道便被大家自發地改名叫作“紅軍街”。

四渡赤水中的故事,實在是太多了,如果你還想聽更多,強烈建議你實地走一遭!

不但能來到這些古城古鎮,看千年滄桑變遷,跨越時代的洪流,發掘一片純凈安寧之地,感受它們的與眾不同,獨具特色;

還能在現場了解紅軍當年四渡赤水的情景,一件件實物,一張張圖片都在訴說著長征的不易。

星火旅游開啟重走長征路:中央紅軍·從瑞金到延安歷時24天·用最省錢省心省力的方式圓長征夢(點擊查看行程)。

想去的朋友趕快聯系:

157 7190 6786(微信同)報名吧!

(詳細行程也可咨詢)

▲掃碼添加客服報名

星火近期組團

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號