這十年在上海的歲月“塑造”了最后的魯迅,是魯迅文學創作最輝煌的時期,也在很大程度上塑造了上海的歷史文化。

1927年10月4日,魯迅到上海后第二天,周建人、孫伏園、林語堂等即來探望,魯迅邀請他們吃飯并合影(圖片源自“十年居上海——魯迅之日常”特展)

“三一八”慘案和“四一二”反革命政變后,上海成為繼北京之后的20世紀二三十年代中國文化中心。

當時,胡適、郭沫若、茅盾、巴金、徐志摩、沈從文、丁玲、馮雪峰、聞一多、潘光旦、梁實秋、蔣光慈等各路學界領袖、文壇健將、文藝青年云集上海。

1927年10月3日,魯迅攜許廣平從廣州來到上海,一住就是10年。后來,上海成了魯迅歸宿之地,魯迅也因此成為上海文化精神的重要部分。

初到上海

魯迅初到上海下榻于碼頭附近的共和旅館,原本只是想將上海作為中轉站“漂流”一陣再做打算。他之前多次路過上海,對這里印象并不太好,還曾在致朋友的信中表示“現在是住在上海的客寓里,急于想走”。

在共和旅館期間,周建人、郁達夫、林語堂、李小峰、孫伏園等親友紛紛來訪。郁達夫妻子王映霞記述道:“魯迅與許廣平住在二樓,那是一間20平方米左右的木結構房間,朝南有二扇小窗,還有兩扇落地窗直通陽臺。屋內陳設很簡單,一個方桌、一個寫字臺、四個凳子、兩個沙發,東西兩側各放一只單人床。”

1927年10月6日,魯迅抵達上海后的第三天便和三弟周建人一起冒雨看房。據許廣平回憶:“恰巧建人先生因在商務印書館做編輯工作,住在寶山路附近的景云里內,那里還有余房可賃。而當時文化人住在此地的如茅盾、葉紹鈞,還有許多人等,都云集在這里,頗不寂寞。”10月8日,魯迅攜許廣平住到景云里23號,后來又搬到景云里18號和17號,總共在此住了2年7個月。

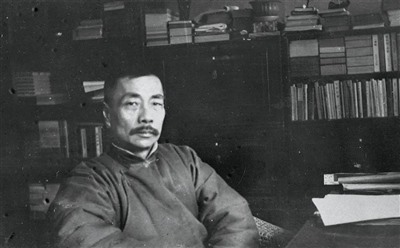

1928年3月16日,魯迅在上海

為何五天內魯迅就改變主意定居上海?學者施曉燕在《魯迅在上海的居住與飲食》一書中認為:“魯迅留在上海,可以跟兄弟比鄰而居,親密的朋友都離自己不遠,左翼文化人活躍,城市里與文化相關的產業欣欣向榮,還擁有全中國最大的日本書店,飲食上也能滿足口味。這樣的氛圍對魯迅來說,非常適合定居。”魯迅自己也在致友人信中說道:“這里的情形,我覺得比廣州有趣一點,因為各式的人物較多,刊物也有各種,不像廣州那么單調。”

景云里成為魯迅在上海的第一個家,許廣平曾寫詩道:“景云深處是吾家”。建成于1925年的景云里,是一條與多倫路相通的石庫門小弄堂,房子是磚木結構的三層樓房,茅盾、葉圣陶、陳望道、柔石、馮雪峰、周建人等曾先后在此居住,被譽為“上海文化名人第一里”。且景云里地理位置優越,附近文化氣息濃厚,有商務印書館、東方圖書館等幾十家文化單位,房租也比較便宜,這是魯迅選擇在景云里租住的原因。

成立“左聯”

住在景云里,魯迅剛開始還只是打算暫居,因此只給自己和許廣平每人購置了一床一桌二把椅子,房子里也沒有衛生設施、沒有煤氣。一樓會客,魯迅住在二樓,許廣平住在三樓。

許廣平對此回憶道:“魯迅在廣東遭遇一九二七年的‘清黨’之后,驚魂未定,來到了上海,心里是走著瞧,原沒有定居下來的念頭的,因自廈門到廣州,他如出于驚濤駭浪中,原不敢設想久居的。”

對于未來,魯迅在1928年2月致友人的信中表示:“我在上海,大抵譯書,間或作文;毫不教書,我很想脫離教書生活。”由于魯迅決定脫離教書生活,因此他到上海之初雖然也多次受邀在一些學校演講,卻“對于一切學校的聘請,全都退卻”,而開始了自由職業者生涯。

魯迅剛到上海時,《語絲》周刊因在北京被張作霖查禁而遷到上海并由魯迅主編,魯迅還和朱鏡我等編輯《巴爾底山》雜志,和郁達夫合編《奔流》雜志,和柔石成立朝花社介紹國外文學、版畫……此外,魯迅發起成立中國自由運動大同盟,和創造社、太陽社論戰,后來又和其聯合成立“左聯”成為“左聯”“盟主”。

魯迅還經常到附近的公啡咖啡館會友晤談,也經常光顧附近的內山書店并與書店老板內山完造結為摯友。內山書店也由此成為魯迅在上海的一個重要文化空間和緊急避難所。

1929年9月27日,周海嬰出生于景云里,魯迅特意為此裝了火爐取暖,魯迅和許廣平的關系也由此公開。

總體上,在景云里的兩年多中,魯迅繼續在國內思想文化戰線尤其是“左翼”文化方面,做了很多工作取得很多重要成果,在生活方面也比較如意。

“黃金時代”

雖然文化氣息濃厚、租費相對便宜,但魯迅所住的景云里環境比較喧囂。

許廣平在《景云深處是吾家》一文中寫道:“魯迅也未能安居,住在景云里二弄末尾二十三號時,隔鄰大興坊,北面直通寶山路,竟夜行人,有唱京戲的,有吵架的,聲喧嘈鬧,頗以為苦。加之隔鄰住戶,平時搓麻將的聲音,每每于興發時,把牌重重敲在紅木桌面上。靜夜深思,被這意外的驚堂木式的敲擊聲和高聲狂笑所紛擾,輒使魯迅擲筆長嘆,無可奈何,尤其可厭的是在夏天,這些高鄰要乘涼,而牌興又大發,于是徑直把桌子搬到石庫門外,迫使魯迅竟夜聽他們的拍拍之聲,真是苦不堪言的了。”

所以,魯迅后來從景云里23號搬到了18號,和周建人一家合住,周建人家住在一樓,魯迅住在二樓,許廣平住在三樓。再后來隔壁17號空了,“魯迅歡喜它朝南又兼朝東,因為它兩面見太陽,是在弄內的第一家,于是商議結果,又租了下來”。魯迅還把這兩棟相鄰的房子打通,這樣他家和周建人家又合二為一了。后又因鄰居煩擾,水電設施也不好,魯迅于1930年5月遷居拉摩斯公寓。

拉摩斯公寓位于原北四川路194號,是1928年由英國人拉摩斯建造的鋼筋水泥四層西式洋房,算是當時的高級住宅,公寓里大多住的是外國人,房租則是景云里的10倍多。

魯迅在拉摩斯公寓住至1933年4月,總共所住時間接近3年。為什么魯迅會選擇租住拉摩斯公寓呢?施曉燕在《魯迅在上海的居住與飲食》一書中認為主要是因為此處離內山書店非常近,直線距離只有200米左右。內山書店此時已成為魯迅生活里的重要部分,魯迅共到內山書店不下500次,購書達千余冊,魯迅會友經常選在內山書店,來往書信通過內山書店代轉,拉摩斯公寓也是通過內山完造辦理租住,且相關房租、水電、煤氣等事宜也由內山書店代辦。

如果說在景云里的兩年多是魯迅到上海的過渡時間,那這三年則是魯迅在上海的“黃金時代”。

這三年,魯迅和“左聯”關系融洽,和馮雪峰、胡風等“左聯”負責人交往密切,編訂“左聯”機關刊物《前哨》創刊號,出席“左聯”為其組織舉辦的五十壽辰紀念會,率“左聯”與胡秋原﹑蘇汶等“第三種人”論戰……魯迅還發表了170多篇譯著作品,主編了《雙十字街頭》等雜志,編纂《三閑集》《二心集》《兩地書》等著作,創作了《辱罵和恐嚇決不是戰斗》《為了忘卻的記念》等名文,并參加了“中國民權保障同盟”當選執委。在拉摩斯公寓,魯迅還會晤了在上海治病的紅軍將領陳賡,瞿秋白也曾在此兩次避難。

在上海期間,魯迅編纂了《三閑集》《二心集》《兩地書》等著作

隨著魯迅對上海文藝界的逐漸了解,其間魯迅寫了文章《上海文藝之一瞥》評價當時的上海文藝。魯迅在這篇文章中批評了上海的“才子+流氓”“才子+佳人”式小說及創造社、“革命文學”,認為“現在上海所出的文藝雜志都等于空虛,革命者的文藝固然被壓迫了,而壓迫者所辦的文藝雜志上也沒有什么文藝可見”。

可見,魯迅對當時的上海文藝并不滿意而想有所作為,這或許是魯迅留在上海的原因之一吧。

最后歲月

因拉摩斯公寓斜對面就是日本海軍陸戰隊司令部,有戰火危險,魯迅曾寫道“以致突陷火線中,血刃塞途,飛丸入室,真有命在旦夕之慨”。再加上住房朝北采光不好面積太小沒有暖氣,魯迅一家三口半年內在此都病患難愈,于是1933年4月魯迅一家遷居施高塔路的大陸新村9號。

大陸新村是大陸銀行出資建造的住宅群,供給其高級職員及對外出租,屬于“越界筑路”區域即是半租界,因此相對更安全些,魯迅是以內山書店職員身份居住。魯迅曾多次感慨上海寸土寸金,因此他一直租房住而沒有在上海買房。

魯迅在大陸新村租住的房子是紅磚新式里弄獨院樓房,比原來租住的兩個房子條件、環境都優越多了,房間通風光線也好,煤氣、浴缸、馬桶、電風扇等一應俱全。房子共三層,一樓是客廳兼餐廳,二樓是主臥和儲藏室,三樓是小孩和客人房間,還有一個約6平方米的小庭院。周邊環境也比較安靜,魯迅在這房子里度過了他最后的三年半,直到他于1936年10月19日逝世,這最后的歲月中魯迅生活比較安穩但精神世界不太安靜。

2024年9月26日,上海魯迅故居

看電影是魯迅最大的休閑娛樂,在最后的三年半里,魯迅看了近百場電影,比他前些年在上海看的電影多了兩倍。

茅盾和魯迅住所很近經常互訪,蕭軍蕭紅也住在附近經常來訪,尤其是蕭紅幾乎每天晚飯后都到魯迅家,讓魯迅多了許多溫馨。

魯迅還饒有興致地歡度春節,如1934年春節請親朋好友一起共度節日,1935年春節放起了鞭炮,1936年春節則放起了煙花。周建人女兒周曄在《伯父魯迅的二三事》中回憶道:“輪到伯父放花筒了。火花在我們眼前飛舞,艷麗的色彩映照在伯父的臉上。我突然注意到他臉上的表情,那么慈祥,那么愉快,眉毛、眼睛,還有額頭上那一條條的皺紋,都現出他心底的歡樂來。那時候,他臉上充滿著的那種自然而和諧的美,是我從來沒有見過的。”

創作高峰

工作方面,魯迅選編了《中國新文學大系》中的《小說二集》,支持陳望道創辦《太白》雜志,支持胡風、聶紺弩等創辦《海燕》雜志,并成為上海《申報》副刊《自由談》的主要撰稿人,在《自由談》上發表了140多篇文章,成就了魯迅雜文創作的高峰,也使得《自由談》成為進步輿論的重要陣地。

在創作大量雜文之余,魯迅還創作了《理水》《采薇》《非攻》《起死》等歷史小說、《阿金》《我的第一個師父》《女吊》《死》《關于太炎先生二三事》等散文。在這些文章中,可見魯迅最后歲月里對生命的態度,也可見他對上海的觀感。

《采薇》中的小窮奇、小丙君、阿金姐以及《阿金》里面的阿金等都有著當時上海人的影子,如學者蔣贇文章《淺析魯迅筆下的上海人形象——以<采薇>為例》中所言:“除了精明之外,人們眼中的‘上海人’基本被定型為這樣一種形象:足智多謀,會算計,頭腦靈活,見多識廣,適應性強,隨機應變,具有工作精神和敬業精神……而人們對‘上海人’性格的負面印象主要體現在人們常說的‘小市民’畸形性格上,包括庸俗、媚俗、虛榮、勢利、投機心理、狹隘保守、崇拜強者、欺壓弱者、低級趣味等。上海人的這些特性,尤其是負面特性,在小窮奇、小丙君、阿金姐等人物身上都能輕易找到。”

魯迅對當時上海人的“膿瘡”進行了無情揭露,也對上海“小市民”有同情之理解。

在上海的十年,魯迅沒有寫過文章直接總體評價上海,也沒有寫過文章專門談他在上海的感受,可能因為他對上海的感情極為復雜。

一方面他可能不滿意上海人的精明、算計,但另一方面上海又有著發達的文化出版產業、相對寬松自由的氛圍。而后者正是魯迅作為自由職業者非常需要的,也是魯迅最后十年定居上海的主要原因。

這十年在上海的歲月“塑造”了最后的魯迅,是魯迅文學創作最輝煌的時期,也在很大程度上塑造了上海的歷史文化。

如學者繆君奇在文章《魯迅與上海文化互動關系芻議》中所言:魯迅“為上海文化提供了一種新的革命的價值觀”“使上海文化具有了前所未有的生機和活力”“使上海文化的品位得到了整體性的提高”“為上海文化留下了豐厚的文化積淀”。

魯迅與上海可謂互相成就,如今評論魯迅離不開上海,同樣談論上海歷史文化也少不了魯迅。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號