作者按:根據彭士祿、錢覺新、郭勇、顧宗炎等人的回憶文章以及1990年的《核潛艇史料集》“人物資料”整理。

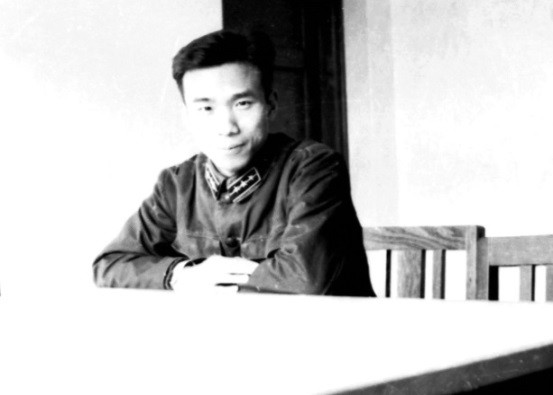

1960年代初期李宜傳留影

李宜傳是1958年最早進入中國核潛艇研究機構的技術人員之一,由于他長期忘我工作,最后積勞成疾,帶著只有一個腎的身軀,倒在核潛艇試驗現場,年僅40歲。他的事跡感動了無數人,至今被人傳頌。

李宜傳是上海人,1952年參軍,1956年畢業于第二海軍學校自控專業,1958年進入最早成立的“核潛艇總體設計組”,擔任過該組動力科副科長,他是研發中國核潛艇的開創人之一。

李宜傳從事核潛艇研究設計工作,主要負責第一代核潛艇核動力裝置控制系統和電力系統。他于1968年率核潛艇總體研究設計所設計隊奔赴葫蘆島參加首制核潛艇的設計工作。同年底,他又“馬不停蹄”地率設計隊趕往四川,參加核潛艇陸上模式堆工程的設計、施工、調試和運行。

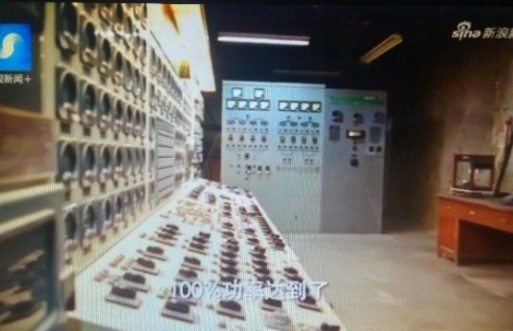

在核潛艇陸上模式堆工作期間,他的付出比常人更加艱難。那時他拖著剛割去一個腎臟的虛弱病體,不顧勸阻,長期吃住在現場。模式堆中央控制室306號房間是他每天拼命工作的主戰場。除開會、出差以外,他那蹣跚的腳步幾乎就沒有離開過這里。他從安裝、調試,直到模式堆滿功率運行成功,都在用早已透支的身體去拼。哪怕是病痛使他豆大的汗珠滴在儀器儀表上,也不愿離開。在主控室旁的 307 號房間內,有一張行軍床和一把藤椅,是領導和同事們專門為他準備的,便于這個“拼命三郎”在體力不支時能稍微坐靠、躺臥一會兒。由于李宜傳長期帶病堅持工作,307 房間里充滿了一股藥味。

這兩個房間,就是李宜傳的主要活動空間。空間小嗎?他說中央控制室可是控制反應堆核裂變、使物理能轉變為機械能做功的大空間!“我是派上用場了,我渾身都有使不完的勁!”他決心不造出核潛艇,就絕不離開自己所在的崗位。有一次為了查找故障原因,曾連續工作50個小時不休息。他就這樣數月如一日地堅持戰斗在第一線。那時,試驗現場的大標語赫然寫著“活著干,死了算!”。為了中國盡快建成核潛艇,參試人員都在“豁出命”干。

模式堆中央控制室306號房間的剪影

1971年5月初,李宜傳來到了地處葫蘆島的核潛艇總裝廠,參加首艘核潛艇的系泊試驗。船塢中的核潛艇螺旋槳把海水攪得“天翻地覆”,仿佛一條“蛟龍”迫不及待地要奔向大海。李宜傳與其他設計人員一起,發揚不怕疲勞,不怕犧牲和連續作戰的精神,在船塢、艇上、海上和工人、戰士們同吃、同住、同試驗。

核潛艇進入航行試驗階段,需要轉移“戰場”,李宜傳沒有聽從總設計師彭士祿和醫生的勸阻,仍抱病跟著設計隊轉戰到了大連核潛艇航行試驗現場。他說:“不把核潛艇成功地交給海軍,我死不瞑目!” 核潛艇總體研究設計所組建了試航隊,他還擔任了副隊長。1972年,在核潛艇試驗試航期間,他因超負荷工作,終于連累帶病倒在試驗現場,永遠離開了他所熱愛的工作。

陳志鈞回憶:“為了試航做準備,在1970年11底,李宜傳就只身先來葫蘆島了解情況。當時葫蘆島已經進入冬初,他穿的很單薄。穿一身已退色的藍工作服。由于天氣很冷他已凍得臉額略顯蒼黃,僵硬地站著與我們說話。他是帶病出差的。”

顧宗炎回憶說:“我想起了那長眠在海邊的戰友李宜傳副隊長。我和他都是二海校畢業,他比我大五歲,我把他看成老大哥。我們同時參加首艇試驗,朝夕相處在工作中結下了深厚的友誼。我們還在一起切磋乒乓球藝,和艇員們有過愉快的友誼比賽。夜晚,他經常用那略帶沙啞的聲音給我們講有趣的故事。他身體不好,但卻是那樣地樂觀,堅持每天上艇處理技術問題。在事業上,他忘我地工作,傾注了全部的心血。

由于長期帶病辛勤工作,1972年4月,第一階段試航快結束時,他睡后與往常不同的鼾聲驚醒了同一房間的戰友,大家急忙起來叫他,但他已昏迷不醒,急送醫院搶救無效,心肌梗塞無情地奪去了他那忠于職守、才華橫溢的寶貴生命。同志們為失去自己的親密戰友、一位技術精湛的自動控制專家而失聲痛哭。大海的濤聲淹沒了我們的哭泣,我們的心都要碎了。”

錢覺新在回憶文章中寫道:“1972年元旦,又迎來新的一年。清晨見到老李很開心,可以用興高采烈來形容,他告訴我,他只有一只腰子,所以他逃避了上艇試航前的體檢,說怕醫生不讓他上艇。他說:我一只腰子的人已經活到第五個年頭了,而且還在核潛艇上,帶一只腰子在核潛艇上工作的,全世界恐怕只有我一人!那天我、陳春樹主任和他一起退了海灶,上街慶祝了一番。”

錢覺新說:“我見李宜傳主任最后一面,說最后一句話的情景還歷歷在目。那是1972年春節后在武漢炮校,當時他從大連試驗現場回來不久,在辦公樓的走道相遇我很興奮給他打招呼,他即說等等,他要吐!一頭冷汗匆匆奔去室外……。幾天后他又匆忙去了大連試驗現場,不久傳來他過世的消息。他的唯一愿望就是能穿上一套海軍制服下葬。我與李主任結緣相識在中國核潛艇陸上模式堆上,通過核動力的聯合調試進一步增進了戰斗情誼。”

“獨腎英雄舍命去,赤膽精神宜傳來”。李宜傳看到了中國核潛艇下水的那一刻,但是沒有能夠看到中國核潛艇服役的那一天,他對核潛艇的貢獻不僅僅是技術上的,他是在用“今天”自己的生命去換取“明天”國防的強大,他的精神將永遠傳播。在中國第一艘核潛艇的堅硬鋼板里熔入著一個曾經血肉之軀的“靈魂”,隨著核潛艇一同駛向深海大洋。

參考文獻:

[1]中國艦艇工業歷史資料叢書編輯部, 中國艦艇工業歷史資料叢書,核潛艇史料集(1958-1988)[M]. 內部資料,1990.6.

(作者簡介:楊連新,1950年8月生,陜西省米脂縣人,大學本科,高級工程師,中共黨員。1968年入伍海軍。1974年畢業于清華大學工程物理系反應堆工程專業,任海軍駐核潛艇總裝廠軍事代表室軍事代表。1979年任海軍裝備技術部核潛艇監造助理員,1984年任海軍核潛艇部隊領導小組辦公室副主任。1987年于海軍指揮學院戰役指揮班進修一年。1990年至1993年,海軍工程學院核技術管理工程專業學習畢業。1993年任海軍核潛艇部隊領導小組辦公室副主任,1996年任海軍核安全局副局長,1998年于中共中央黨校進修學習一年。5次獲全軍科學技術進步獎。1999年任中國船用核動力專業委員會副主任。2000年退休,為中國核學會會員、中國科普作家協會會員、中國收藏家協會會員。著有《核潛艇使用與管理》《國外核潛艇事故》《核潛艇縱橫談》《世界核潛艇圖集》《走進核潛艇》《巨鯊獵洋核潛艇》《論說國外核潛艇事故》《見證中國核潛艇》和《中國核潛艇大事記》等書,發表文章百余篇。現任中國核潛艇精神研究工作委員會顧問。)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號