“對照、對比、研究”讀書方法是毛澤東保持一生的一種獨特的讀書方法。筆者知道,直到晚年的歲月,毛澤東還常用這種方法讀《隨園詩話》、《讀(隨園詩話)札記》、讀種種楹聯、讀中國文學史、讀《二十四史》、讀《紅樓夢》、讀《水滸傳》、讀《聊齋志異》等中國古典小說呢。

所謂“對照、對比、研究”讀書法,就是在讀書過程中常常將同一個內容的不同作者、不同版本、不同體裁、不同注釋、不同評說的書,或者將同一類文體(如歷史或小說等)不同作者的書兩種或多種書籍放在一起、放在身邊,對照著看,對比著讀。看看這一種,又讀讀那一種,在讀的過程中進行相互對照、相互比較,用馬克思主義歷史唯物主義和辯證唯物主義的思想、觀點、方法、立場進行分析,進行研究,得出自己的見解、形成自己的看法,筆者把這種讀書方法稱之為“對照、對比、研究”讀書法。這里說的“研究”也含有調查研究的意思,只是從書本“有字之書”中“調查研究”罷了。

一、用“對照、對比、研究”方法讀《隨園詩話》、《讀< 隨園詩話>札記及其他多種詩話楹聯等書籍

《隨園詩話》、《讀<隨園詩話>札記》,是毛澤東讀過多遍的兩部關于談詩論詩評詩的專著。

《隨園詩話》,清代袁枚撰,十六卷,補遺十卷。袁枚是清代頗為有名的詩人,字子才,號隨園,浙江錢塘(今杭州)人。他為什么取號隨園呢?據說袁枚曾為乾隆四年進士,曾擔任溧水、沭陽、江寧等地知縣,33歲辭官后僑居江寧,筑園林于小倉山,遂取號為隨園,亦叫隨園老人。

《讀<隨園詩話>札記》,作者是我國當代最杰出、最著名的作家和詩人郭沫若。本書實際上是郭老讀《隨園詩話》寫的讀書筆記。作者在本書的序中寫道:“袁枚(公元1716年——1796年),二百年前之文學巨子。其《隨園詩話》一書曾風靡一世。余少年時嘗閱讀之,喜其標榜性情,不峻立門戶;使人易受啟發,能擺脫羈絆。爾來五十有余年矣。近見人民文學出版社鉛印出版(1960年5月),殊便攜帶。旅中作伴,隨讀隨記。其新穎之見已覺無多,而陳腐之談卻為不少。良由代易時移,乾旋坤轉,價值倒立,神奇朽化也。茲主要揭出其糟粕者而糟粕之,凡得七十有七條。條自為篇,各賦一目。雖無銜接,亦有貫串。”書末還有作者寫的一篇后記,作者在后記的開頭是這樣寫的:“《讀<隨園詩話>札記》是一九六一年十二月十二日在廣東從化溫泉脫稿的。《人民日報》從一九六二年二月二十八日期,陸續刊登了出來,轉瞬已是半年多了。在這期間,我接到不少讀者來信,大部分是從報社轉致的,我很感謝他們。來信中有的補充了我的缺陷,有的糾正了我的錯誤,有的提出了不同的看法。這些都是很可貴的收獲。”

據有關史籍記載,詩話是從北宋年間興起的一種詩詞評論形式。采用這種形式寫成的詩話,一般都是運用漫談隨筆的寫作方法,寫起來既輕松活潑,不拘一格,既可以涉及各方面的內容,又可以寓莊于諧,娓娓道來,富于趣味性,使人愛讀。對詩話涉及的內容,《西江詩話》的作者裘君弘在本書的自序中是這樣寫的:“其中有詩品焉,有詩志焉,有詩釋焉,有補正焉,有訂謬焉,有類及焉,有源流焉,有棄同焉,有辨證焉。”自宋以來,在我國文學的海洋中,詩話作品應運而生。袁枚的《隨園詩話》就是其中曾風靡一世頗受人們青睞的一種。

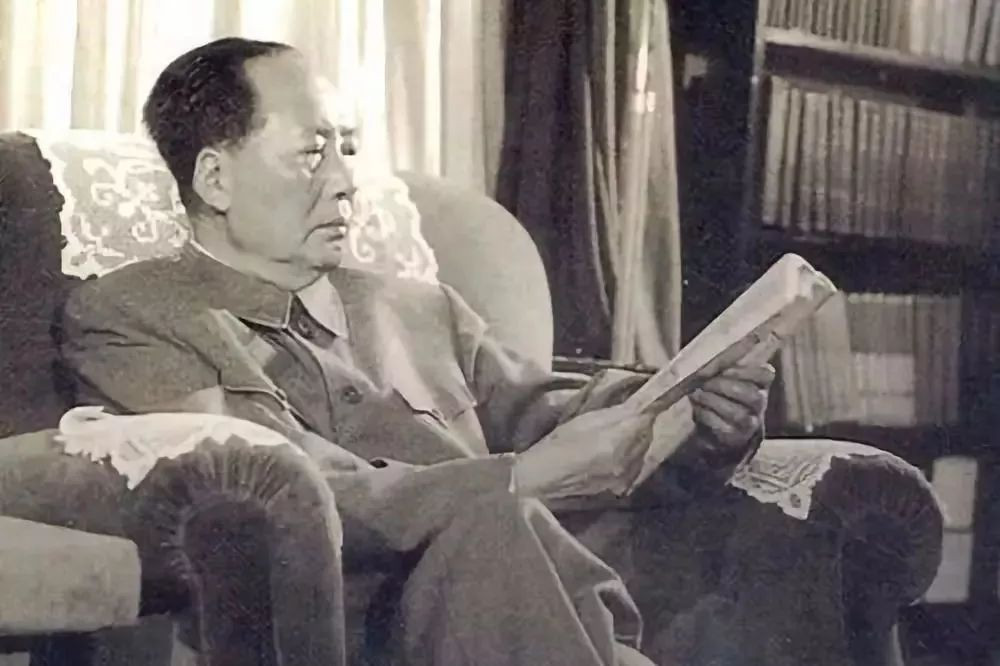

毛澤東喜愛閱讀我國歷代各種詩話。我們從他老人家在中南海的藏書中看到,他讀過的有線裝本的歷代各種詩話,也有平裝本的各種不同版本的詩話。據有關的專家看后說,我國歷代出版的各種詩話,主席這里差不多都有。毛澤東辭世后,筆者在整理他老人家生前的藏書時看到,許多詩話書上都留有他老人家在閱讀時留下的明顯的圈畫標志,例如:《歷代詩話》、《歷代詩話續篇》、《全唐詩話》、《西江詩話》、《升庵詩話》、《香祖筆記》、《分甘余話》、《隨園詩話》等等。尤其是《隨園詩話》,毛澤東圈畫的地方最多。圈畫是閱讀的標志。圈畫最多,說明毛澤東當時讀得最多,閱讀時的思維活動最多。

毛澤東愛讀詩話,尤愛讀《隨園詩話》。早在20世紀50年代,毛澤東就讀過一部清代出版的線裝本《隨園詩話》。這部《隨園詩話》,一共16冊,毛澤東在閱讀時每一冊的封面上都畫上了圈。從卷一到卷十六,幾乎每卷都有圈畫的標志。這部《隨園詩話》,連同毛澤東生前閱讀圈畫過的其它各種詩話,現在都還收藏在中南海毛澤東故居里。

據筆者當年的記錄,1974年7月1日的晚上,毛澤東又一次要讀《隨園詩話》。《隨園詩話》,當時主席書房里存有兩部。一部就是前面說到的那部清代出版的線裝本,一部是人民文學出版社1960年5月出版的上、下兩冊平裝本。這兩部書字都比較小,主席這個時候兩只眼睛都患有老年性白內障,右只眼睛比較嚴重,幾乎什么東西都看不見了。左只眼睛雖然輕一些,但小字本也看不清了。所以,我們就與國家出版局的同志聯系,請他們幫助重新排印大字線裝本。

《隨園詩話》全書印完了,他老人家從頭至尾地通讀了一遍。印得快,毛澤東讀得也快,這對一位81歲高齡而且全身是病的老人來說,這也不能不說是快速度。這種生命不息、讀書不止的精神是多么令人敬佩啊!

當時,我們送給毛澤東的新印的大字線裝書都是一式兩部。一部擺放在會客廳里,一部擺放在臥室里。為什么要這樣擺放呢?因為這兩個地方,是他老人家最后幾年每天生活、活動的主要場所,也是他老人家主要的讀書處。之所以要這樣擺放,主要也是從這個實際出發,以便于他老人家來到哪里,哪里都有書,哪里都可以讀書,哪里都有他愛讀的書。這兩部《隨園詩話》,毛澤東都讀過。放在臥室里的這一部,第一至五冊的封面上,他老人家在閱讀時還用鉛筆畫了圈。放在會客廳里的這一部,第一至三冊的封面上也用鉛筆畫了圈。當時他老人家的習慣做法是,每讀一次就在這冊書的封面上畫個圈。翻開這兩部書,我們看到,許多地方,他老人家在閱讀時還用鉛筆圈點勾畫過。

我們知道,《隨園詩話》一書與其他多種的詩話書作,毛澤東從20世紀50年代到70年代,這20多年里,他老人家是反復讀過許多遍的。毛澤東對《隨園詩話》為什么一直有如此濃厚的興趣呢?他老人家是怎樣閱讀袁枚的這部大作的呢?這里筆者再向讀者較為詳細地介紹一下我們所知道的一些情況。

袁枚所撰的《隨園詩話》中,有不少的內容是談論古詩和創作體會的。作者議論古詩不拘泥于古人,有他自己的獨到之處。正如該書校點后記中所說:“他論詩雖重天分,卻不廢工力;雖尚自然,卻不廢雕飾。他認為:內容與形式,天分與學力,自然與雕飾,平淡與精深,學古與師心,都是相反相成的,詩人都應該兼收并蓄,不偏不倚地去對待。”毛澤東很愛讀古詩,也很愛讀古人的談詩論詩的著作和文章。所以,對《隨園詩話》中有關談論古詩和創作體會的內容,尤其是對作者談詩論詩的獨到之見,他老人家尤有興趣,在閱讀中一一加了圈畫。袁枚在《隨園詩話》卷一第四十三條中寫道:“余每作詠古、詠物詩,必將此題之書籍,無所不搜;及詩之成也,仍不用一典。常言:人有典而不用,猶之有權勢而不逞也。”在卷六第四十三條中又寫道:“凡作詩,寫景易,言情難。何也?景從外來,目之所觸,留心便得;情從心出,非有一種芬芳悱惻之懷,便不能哀感頑艷。然亦各人性之所近:杜甫長于言情,太白不能也。永叔長于言情,子瞻不能也。王介甫、曾子固偶作小歌詞,讀者笑倒,亦天性少情之故。”在卷八第八十條中還寫道:“詩人愛管聞事,越沒要緊則愈佳;所謂‘吹皺一池春水,干卿底事’也。陳方伯德榮《七夕》詩云:‘笑問牛郎與織女,是誰先過鵲橋來?’楊鐵崖《柳花》詩云:‘飛入畫樓花幾點,不知楊柳在誰家?’”等等。對袁枚的這些議論,不知是與毛澤東本人的詩詞創作思想和實踐中的感受有相通之處,因此他產生了共鳴;還是因為這些議論有道理,讀后能得到啟發,能引起思考。反正,毛澤東對書中的這些內容很重視,讀得很仔細,閱讀時一一作了圈畫。

《隨園詩話》中,還有一些關于懷古詩的評論,毛澤東在閱讀中對此也很為關注。比如《隨園詩話》卷六第五十四條,作者是這樣寫的:懷古詩,乃一時興會所觸,不比山經地志,以詳核為佳。近見某太史《洛陽懷古》,將洛下故事,搜括無遺,竟有一首中,使事至七八者。編湊拖沓,茫然不知作者意在何處。因告之曰:“古人懷古,只指一人一事言,如少陵(即杜甫——筆者注)之《詠懷古跡》:一首武候,一首昭君,兩不相羼也。劉夢得(即劉禹錫——筆者注)《金陵懷古》,只詠王浚樓船一事,而后四句,全是空描。當時白太傅謂其‘已探驪珠,所余鱗甲無有。’真知言哉!不然,金陵典故,豈王浚一事?而劉公胸中,豈止曉此一典耶?”對袁枚關于懷古詩的這一評論,毛澤東在閱讀時都作了圈畫。袁枚說的這些懷古詩,毛澤東都讀過多遍,有的他老人家在晚年還能脫口一字不差地背誦出來。毛澤東愛讀懷古詩,例如李白的《越中懷古》、《夜泊牛渚懷古》,蘇軾的《赤壁懷古》,辛棄疾的《京口北固亭懷古》和《登京口北固亭有懷》,薩都剌的《金陵懷古》等等。這些懷古詩,毛澤東在八十高齡時還都能熟練地背誦出來。我們看到,他老人家晚年在練習書法時,常常一面口中背誦、一面手中書寫這些懷古詩。他老人家書寫的懷古詩墨跡,有不少都被收進北京出版社1993年出版的《毛澤東手書選集》一書。大概是因為他老人家愛讀這些懷古詩,并且對懷古詩有所研究的緣故吧,所以,他在閱讀袁枚的這些關于懷古詩的評論時顯得尤有興趣。

《隨園詩話》中,還有一段關于編選詩集的議論,毛澤東在閱讀時也都加了密密的圈點。本書卷十四第二條是這樣說的:“選家選近人之詩,有七病焉;其借此射利通聲氣者,無論矣。凡人全集,各有精神,必通觀之,方可定去取;倘捃摭一二,并非其人應選之詩,管窺蠡測:一病也。《三百篇》中,貞淫正變,無所不包;今就一人見解之小,而欲該群才之大,于各家門戶源流,并未探討,以己履為式,而削他人之足以就之:二病也。分唐界宋,抱杜尊韓,附會大家門面,而不能判別真偽,采擷精華:三病也。動稱綱常名教,箴刺褒譏,以為非有關系者不錄;不知贈芍采蘭,有何關系?而圣人不刪。宋儒責蔡文姬不應登《列女傳》;然則《十七史》列傳,盡皆龍逢、比干乎?學究條規,令人欲嘔:四病也。貪選部頭之大,以為每省每郡,必選數人,遂至勉強搜尋,從寬濫錄:五病也。或其人才力與作者相隔甚遠,而妄為改竄;遂至點金成鐵:六病也。徇一己之交情,聽他人之求情:七病也。”袁枚在這里提出的關于歷史上選家編選詩集的七種毛病,是有見地的。對此,毛澤東是不是亦有同感呢?這里筆者還不能斷言。但是,筆者知道,毛澤東晚年在與身邊工作人員談話中曾表示過對已經出版的一些詩文選本的不滿。直到1975年,也就是在他老人家逝世的前一年,一次在與身邊工作的同志談話中,當他得知當時大學文科不講古詩詞曲賦的課,學生不讀書,不學習,想學也買不到書的情況時,他老人家還頗有信心地提出了編選詩詞曲賦的設想。他說:“現在沒有書,咱們搞一部吧,選它五百首詩,五百首詞,三百首曲,三十篇賦。”后來因為他老人家一直重病在身,站立、行走都很困難了。所以,這一愿望最終也沒有實現。如果要說毛澤東晚年有什么遺憾的話,這不能不說是其中之一。毛澤東在病魔纏身的最后幾年,閱讀《隨園詩話》時對袁枚的這一段話還又圈又畫,可見他老人家對作者的這些議論是頗為重視的。如果毛澤東編選詩詞曲賦這部書的愿望能得以實現,我想袁枚在這里的議論一定會引起他老人家的足夠的重視,袁枚的這“七病”可能就成了他老人家編選詩詞曲賦的“七忌”了。

《隨園詩話》中,作者還引錄了一些詼諧、幽默諷喻深刻的古人詩詞,搜集了一些流傳于民間的有關詩詞的俚俗趣聞。對這些內容,毛澤東在閱讀中葉是有極大興趣的。例如,《隨園詩話》卷一第十一條,作者寫道:尹文端公總督江南,年才三十,人呼“小尹”。海寧詩人楊守知,字次也,康熙庚辰進士。以道員掛誤,候補南河,年七十矣。尹知為老名士,所以獎慰之者甚厚。楊喜,自指其鬢,嘆曰:“蒙公盛意,惜守知老矣!‘夕陽無限好,只是近黃昏。’”“公應聲曰:“不然;君獨不聞‘天意憐幽草,人間重晚情’乎?”這一段話,毛澤東在閱讀中都加了圈劃。《隨園詩話》卷十二第五十條中還有這樣一段話:吳江布衣徐靈胎,有《戒賭》、《戒酒》、《勸世道情》,語雖俚,恰有意義。《剌時文》云:“讀書人,最不齊,爛時文,爛如泥。國家本為求才計,誰知道,變做了欺人技。三句承題,兩句破題,擺尾搖頭,便道是圣門高弟。可知道《三通》、《四史》是何等文章?漢祖、唐宗是哪一朝皇帝?案頭放高頭講章,店里買新科利器,讀得來肩背高低,口角噓唏,甘蔗渣兒嚼了又嚼,有何滋味?孤負光陰,白白昏迷一世。就教他騙得高官,也是百姓朝廷的晦氣!”毛澤東在閱讀這一段話時,用紅鉛筆在“剌時文”三字旁邊畫了粗粗的著重線。類似上述這樣的詩詞和有關詩詞的俚俗趣聞,毛澤東都一一用心閱讀。由此可見,《隨園詩話》一書毛澤東讀得是多么地認真多么地仔細。

毛澤東早在青少年時代,對我國的古典詩詞就懷有濃厚的興趣。他不僅非常廣泛地閱讀過我國歷朝歷代的詩詞曲賦,而且對詩詞的音韻格律方面的著作和研究也非常關注。筆者從他生前的藏書中看到,《詩韻集成》(余照春輯)、《增廣詩韻全璧》(冬本齋主人輯)、《聲律啟蒙》(車萬育著)、《佩文詩韻釋要》(光緒辛亥年版)、《切韻考》(陳灃撰)、《廣韻校本》(周祖謨著)、《說文聲類》(嚴可均撰)等有關音韻、格律方面的著作,都曾讓我們找出擺放在他的案頭。直至1975年,在黨中央關于調整黨的文藝政策的指示中,他還特別提到了詩。就在這個指示中,他建議編一本《新詩韻》,專為學習寫新詩用韻較廣的人使用。《隨園詩話》不是音韻學和研究詩詞格律的專著,但這部書中卻有不少關于音韻學方面的內容。毛澤東所以愛讀《隨園詩話》,這不能不說是其中的一個原因。不是專著,但是他把它作為學習和研究音韻學的一個讀本,這又不能不說是毛澤東讀書學習的一個獨到之處。我們從毛澤東生前閱讀過的幾種不同版本的《隨園詩話》一書中看到,凡是書中談到有關音韻方面的段落,他老人家幾乎都一一圈畫。例如,《隨園詩話》卷十二第三十八、第三十九、第四十條,書中是這樣寫的:

聲音不同,不但隔州郡,并隔古今。《谷梁》云:“吳謂善伊為稻緩,淮南人呼母為社。”《世說》:“王丞相作吳語曰:何乃渹?”《唐韻》:“江淮以‘韓’為‘何’。”今皆無此音。

偶見坊間俗韻,有以“真元”通“庚青”者,意頗非之。及讀《三百篇》,爽然若失。“山榛”、“濕苓”、“十真”通“九青”。“有鳥高飛,亦傅于天。彼人之心,于何其臻。曷予靖之,居以兇矜”。是“一先”、“十一真”、“十蒸”俱通也。《楚辭》:“肇錫余以佳名”,“字余曰靈均”。“八庚”通“十真”也。其他《九歌》、《九辨》,俱“九青”通“文元”。無怪老杜《與某曹長詩》,“末”字韻旁通者六;東坡《與季長詩》“汁”字韻旁通者七。

余祝彭尚書壽詩,“七虞”內誤用“余”字,意欲改之,后考唐人律詩,通韻極多,因而中止。劉長卿《登思禪寺》五律,“東”韻也,而用“松”字。杜少陵《崔氏東山草堂》七律,“真”韻也,而用“芹”字。蘇颋《出塞》五律,“徽”韻也,而用“麾”字。明皇《餞王朘巡邊》長律,“魚”韻也,而用“符”字。李義山屬對最工,而押韻頗寬,如“東、冬”“蕭、肴”之類,律詩中竟時時通用。唐人不以為嫌也。

上述這三條,都是議論音韻的。我們看到,毛澤東在閱讀時或者加圈,或者加點,或者畫上道道、圈圈、點點,道道畫得密密麻麻。從所畫的這些圈、點和道中,我們約略可以看出毛澤東對學習音韻學的興趣。這既是他終身不懈地堅持學習、研究律詩,運用音韻的需要,又從一個小小的側面反映他攀書山自由采擷、游學海任意探索的廣泛的興趣和愛好,同時也說明他老人家博覽群書,孜孜以求,廣納百家,精勤鉆研的學習精神極其淵博精深的學識。

《隨園詩話》中還收錄了一些民間楹聯,既詼諧風趣,又警策透徹,它也是毛澤東對這本書格外注意的一個原因。

楹聯,也叫“對聯”、“對子”,是懸掛或粘貼在壁間、柱上的聯語。它要求對偶工整,平仄協調,是我國流傳久遠而又非常普及的一種詩詞形式的演變。我們知道,毛澤東不但愛讀古典詩詞,而且還非常喜愛楹聯,愛讀楹聯。從青少年時代起,直到生命垂危的最后的歲月,毛澤東對楹聯一直有著濃厚的興趣。他把多種版本的楹聯書放在一起對照著讀,對比著看。筆者從毛澤東生前的藏書當中看到,有好多種有關楹聯方面的書。既有各種不同版本的楹聯專著,例如《天下名勝楹聯錄》、《古今楹聯類纂》、《楹聯錄》、《二知堂聯語》、《格言聯璧》、《楹聯叢話》、《楹聯續話》、《巧對錄》等。這些專著,有不同刻本的線裝本,也有各種不同版本的平裝本。除這些專著外,還有《楹聯墨跡大觀》等碑帖和諸多的書法作品。這些有關楹聯方面的書籍、碑帖,毛澤東都看過許多遍,多有圈畫,有的還寫下了批注的文字。有關這方面的情況,筆者在這里向讀者再作些簡略地介紹。

毛澤東生前閱讀批注過的書中有一部清代出版的《楹聯叢話》(梁章鉅編著),這部《楹聯叢話》中收錄了云南昆明池大觀樓一長達180字的楹聯,上聯是:“五百里滇池,奔來眼底。披襟岸幘,喜茫茫空闊無邊。看東驤神駿,西翥靈儀,北走蜿蜒,南翔縞素。高人韻士,何妨選勝登臨。趁蟹嶼螺洲,梳襄就風鬟霧鬢;更蘋天葦地,點綴些翠羽丹霞。莫孤負四圍香稻,萬頃晴沙,九夏芙蓉,三春楊柳。”下聯是:“數千年往事,注到心頭。把酒凌虛,嘆滾滾英雄誰在。想漢習樓船,唐標鐵柱,宋揮玉斧,元跨革囊。偉烈豐功,費盡移山心力。盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝云;便斷碣殘碑,都付與蒼煙落照。只贏得幾杵疏鐘,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。”這對聯句是清代康熙年間孫髯題寫的,聯字為陸樹堂所書。毛澤東在閱讀這對聯句時,在下聯的“嘆滾滾英雄誰在”、“偉烈豐功,費盡移山心力”等句每個字旁邊都用鉛筆畫上了圈。在“盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝云;便斷碣殘碑,都付與蒼煙落照,只贏得幾杵疏鐘,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。”等句旁都畫上了粗粗的曲線,每一句末,有的畫了兩個圈,有的畫了三個圈。對孫髯寫的這對聯句,據說阮元(號蕓臺)先生任云南總督時,曾對其作了修改。阮蕓臺修改后的這一長聯,《楹聯叢話》也收了進來。修改后的長聯,毛澤東閱讀時也很用心,并將修改前后的兩副長聯一一對照,凡是阮元修改的字句,他都畫上了著重線。毛澤東生前閱讀過的書中,還有一部平裝本《楹聯叢話》(商務印書館1935年4月出版),毛澤東在閱讀這部《楹聯叢話》的時候,對前面說到的孫髯寫的長聯及阮元修改的地方又一次用鉛筆作了圈畫,同時還寫下了一些批注的文字。作者在書中說:“惟云南省城附郭大觀樓,一楹帖多至一百七十余言,傳誦海內。”毛澤東閱讀時揮筆在這句話旁邊寫下批注:“一百八十字”。在“傳誦海內”四字旁還畫上了曲線。孫髯寫的長聯確是一百八十字。顯然,毛澤東認為作者說的“一百七十余言”不準確,所以,他即寫了這樣的批注。作者梁章鉅在書中還寫道:“究未免冗長之譏也”。毛澤東認為這話說得也不妥當,所以,他老人家讀后就在書的天頭和行間寫下了一段批注:“從古未有,別創一格,此評不確。近人康有為于西湖作一聯,仿此聯而較短,頗可喜。”大概是因為康有為的這一聯“頗可喜”,所以毛澤東一直把它留在記憶中。因此,他在批注中接著寫道:“記其下聯云:‘霸業煙銷,雄心止水,飲山水綠,坐忘人世,萬方同慨顧何之。’康有為別墅在西湖山上,聯懸于湖中某亭。”康有為的這一聯多達七十六個字,上聯是:島中有島,湖外有湖,通以州折畫橋,覽沿堤老柳,十頃荷花,食莼菜香,如此園林,四洲游遍未嘗見。下聯為:霸業銷煙,禪心止水,閱盡千年陳跡,當朝暉暮靄,春煦秋陽,飲山水綠,坐忘人世,萬方同慨更何之。他老人家憑記憶寫下的下聯,雖有漏字,但也能看出他對此聯是一直熟記在心的。我們知道,建國以后,毛澤東多次去杭州,他的住處就在西湖邊上,依山傍水。他老人家喜愛爬山,也常有興致地游覽西湖。聽說,每游西湖,都要提到康有為這一“頗可喜”的楹聯。有時他老人家還用此聯來考身邊的工作人員,因為一般的同志都不太注意楹聯,所以往往都回答不出來。他老人家也因此常常給身邊的同志有聲有色地背誦此聯。晚年練習書法時,他老人家還很有興致地信手揮毫書寫熟記在心中的這一長聯。有一份墨跡已被選入《毛澤東手書選集》(北京出版社,1993年9月出版)一書。我們從他老人家的這幅流暢自如、豪邁雄健的墨跡中,也能約略看出他對這一長聯的喜愛。毛澤東在在讀這部平裝本的《楹聯叢話》時,對阮蕓臺改過的長聯,在“憑欄向遠”、“波浪”、“金馬”、“碧雞”、“盤龍”、“惜拋流水光陰”、“襯將起蒼崖翠壁”、“早收回薄霧殘霞”、“便蘚碣苔碑”、“一片滄桑”等改動的字句旁也都用鉛筆畫上了豎道。在改動的楹聯末尾處,還寫下了一條批語:“死對,點金成鐵。”

我們從毛澤東生前閱讀批注過的圖書中,還看到一部《兩般秋雨庵隨筆》(清代梁紹壬撰),這部八卷本的筆記,主要記載的是文學故事、詩文評述和風土名物等。它是毛澤東生前愛讀的又一部筆記文體的著作。這部書中也收錄了阮元改過的上述的長聯。毛澤東在讀到此聯時,又寫下批注:“此阮元改筆,非盡原文。”這說明,原聯和阮元修改的長聯,毛澤東是一直記憶在心的。

以上說到的三部書中收錄的孫髯寫的長聯及阮元修改的此聯,毛澤東都有圈畫和批注,這就可以說明,這一長聯,他至少讀過三遍。每次讀,每次都濃筆圈畫,還寫批注。我們從圈畫的種種標志和批注的文字中,可以看出毛澤東對這一長聯是多么地欣賞,多么地喜愛。

筆者在毛澤東生前的讀書登記中,還有這樣的記載:1973年4月30日,毛澤東要讀梁章鉅輯錄的《楹聯叢話》。我記得,當時主席書庫里藏放的《楹聯叢話》,字比較小,筆者就即到中央辦公廳圖書館借來一部。這部《楹聯叢話》是道光庚子(1840年)春刻,線裝本,一函四冊。書送給主席之后,他老人家一直放在游泳池住地的書房里。我們知道,后來他老人家在病中還時常翻閱各種楹聯書籍。

從上面的介紹中,我們約略可以看出,毛澤東晚年用“對照、對比、研究”方法讀楹聯書籍的情形。我們知道,《楹聯叢話》至少有三種版本,實際上不止這三種版本,因為筆者從他老人家生前在游泳池和豐澤園的藏書中,還看到其它的版本,例如道光庚子(1840)年桂林署齋刻本等。從在商務印書館1935年4月出版的《楹聯叢話》上的批注來看,毛澤東閱讀這部書時間大致是在50年代。說到50年代毛澤東閱讀《楹聯叢話》的事,當年毛澤東要讀這部書親手寫的一張字條,至今筆者還一直珍藏著。這張字條正面不知是哪部書的一份《勘誤表》,寬約7.5公分,長約10公分。毛澤東在這張《勘誤表》的背面寫的是:“梁章鉅:楹聯叢話”毛澤東的字是按豎寫的格式用鉛筆寫的。“梁章鉅:”三個字和冒號在右邊,“楹聯叢話”四字在左邊。這張小小的字條,是50年代毛澤東要讀《楹聯叢話》的真實的記錄。從50年代到70年代,時間跨越二十多年。直到1973年4月30日,他老人家已近80高齡時,而且身體多病,還再次要讀《楹聯叢話》。所以,筆者認為,《楹聯叢話》也是毛澤東一生中比較愛讀的一部書。

毛澤東對楹聯的喜愛,從他讀《巧對錄》一書中也可以看得出來。《巧對錄》是清代梁章鉅輯錄的古今有趣楹聯的一部專著。這部書中有的聯語意境別致,對仗工整,遺詞造句生動有趣,毛澤東很喜愛。例如,《巧對錄》中有一則,說有一個人徘徊溪畔,心中想到一聯:“獨立小橋,人影不隨流水去”,可是這個人很久都想不出下一聯來。這個人的朋友知道后替他想出了下聯:“孤眠旅館,夢魂曾逐故鄉來”。本書中另一則,上聯云:“楊柳花飛,平地里滾將春去”;下聯對道:“梧桐葉落,半空中撇下秋來”。《巧對錄》中還有一則寫道:有一位教書先生病重,守護他的兩個學生在低聲商討說:“水如碧玉山如黛”,下聯應如何對?學生以為他們商討聲音很小,先生不會聽到,誰知先生聽到了。先生說可對“云想衣裳花想容”。說罷,先生就閉目死去了。這幾則對子,毛澤東在閱讀中都加了圈點,在書的天頭上還畫了圈記,表示他對這些對子的心里的贊嘆。

因為毛澤東喜愛楹聯,愛讀楹聯,所以,在讀《隨園詩話》時,對這部書中談到的有關的對聯顯得分外注意,閱讀一則,圈畫一則。例如,《隨園詩話》卷一第二十四條中寫的征求戲臺的對聯。姚念茲集唐句云:“此曲只應天上有;斯人莫道世間無。”又,張文敏公戲臺集宋句云:“古往今來只如此;淡妝濃抹總相宜。”蘇州戲館集曲句云:“把往事,今朝重提起;破工夫,明日早些來。”這些聯語,既幽默,又貼切。毛澤東閱讀時很有興致。本卷第四十五條還有這樣一段:“……‘學然后知不足。’可見知足者,皆不學之人,無怪其夜郎自大也。鄂公《題甘露寺》云:‘到此已窮千里目;誰知才上一層樓。’方子云《偶成》云:‘目中自謂空千古;海外誰知有九州?’”毛澤東在閱讀中,在這些聯句旁都劃上了道道。又如《隨園詩話》卷十二第四十一條說:“沈總憲近思,在都無眷屬,項霜泉嘲之,云:‘三間無佛殿,一個有毛僧。’魯觀察之裕,性粗豪而屋小,署門曰:‘兩間東倒西歪屋;一個南腔北調人。’薛征士雪善醫而性傲,署門曰:‘且喜無人為狗監;不妨喚我作牛醫。’”《隨園詩話》中類似這樣的楹聯還有不少,毛澤東在閱讀中多有圈記。從各種圈點和勾畫的標志中,我們可以看出,他老人家在閱讀這些楹聯時,看得仔細,讀得認真,表現出了很大的興趣。毛澤東晚年之所以還要讀新印的大字本《隨園詩話》,這大概與他老人家對楹聯的喜愛也有很大的關系。說到毛澤東晚年喜愛欣賞楹聯,筆者在這里再介紹一點當時的見聞。

前面已經介紹過,毛澤東晚年有一段時間對字帖產生了濃厚的興趣。在他老人家閱看過的數千種字帖中,有關楹聯的碑帖、墨跡等,筆者當時記錄有:

《名人行楷書楹聯》丁鶴廬輯西冷印社書店1934年版 2冊

《名人隸書楹聯》丁鶴廬輯西冷印社書店1934年版 2冊

《名人篆書楹聯》丁鶴廬輯西冷印社書店1934年版 2冊

《楹聯》 第一輯有正書局1921年版 上、下冊

《楹聯》 第二輯有正書局1920年版 1冊

《古今楹聯匯刻》 1——12冊

《楹聯墨跡大觀》高野侯輯中華書局1928年8月版 1——9冊

《楹聯墨跡大觀》高野侯輯中華書局1928年8月版 1——10冊

《楹帖大觀全集》神州國光社1914年4月版 上、下冊

《楹聯》 1冊

《碑聯集拓》上海藝苑真嘗社印行 1——4冊

《曾賓谷章口三聯句》 1冊

當然,這份記錄是不完全的。它也不是毛澤東閱看過的楹聯字帖的全部。

上述這份記錄中列舉的楹聯碑帖、墨跡,一直與其它的字帖、圖書等一起存放在游泳池會客廳里。筆者看到,《楹聯墨跡大觀》中還有毛澤東當時閱看用紅鉛筆畫的圈記,一共有兩處。一處是周夢臺用隸書寫的:“讀書真是福,飲酒亦須才”。這幅楹聯的天頭上,毛澤東閱看時畫了一個大圈。另一處是趙書禾用行楷寫的:“與人相見以誠,造物所忌者巧”。毛澤東雖然是一位偉大的領袖,但他無論與哪方面的人士相見,總是以誠相待,用真誠的情感和行動來贏得對方的信賴。大概正因為他自己就是這樣的人,或者是贊同、或者是贊賞,所以,他在閱看這副楹聯后用紅鉛筆在字上方重重地畫了兩個大圈。論書法藝術,筆者認為,這副楹聯的行楷墨跡還不能說有怎樣高的水平。它之所以引起毛澤東的興趣,主要的還在于其內容。我們知道,毛澤東晚年看字帖,不光是欣賞書法藝術,而且還在欣賞書寫的內容。他老人家是在看字帖,也是變換形式在看書。既從中得到很大的藝術享受,也從中得到很大的精神享受。對于這一點,筆者在前面的文字中已經說過了。毛澤東晚年閱畫過的這部《楹聯墨跡大觀》,現在也還收藏在中南海故居里。

正因為《隨園詩話》中有許多詼諧風趣,警策透徹的楹聯;亦有不少流傳于我國民間的有關詩詞的俚俗趣聞;還有許多詼諧、幽默、諷喻深刻的古人詩詞以及作者本人對一些古詩詞的獨到的議論和評論,等等。所以,毛澤東晚年閱讀《隨園詩話》,就好像是在欣賞古人詩句,就好像是在品味名人聯語,就好像是在靜聽民間趣聞,就好像是在閱讀詩詞評論,就好像是在閱讀隨筆漫談。筆者認為,毛澤東晚年閱讀《隨園詩話》,就如同讀中國著名的五部古典小說那樣,是從不同的視角去閱讀的。他或者從欣賞古人詩句的視角,或者從品味名人聯語的視角,或者從了解民間趣聞的視角,或者從詩詞評論的視角,或者從隨筆漫談的視角,等等。同樣的一部書,他是從不同的視角去閱讀,去理解,去認識,去品味,去欣賞的。所以,直到晚年,他老人家還一遍又一遍地閱讀新印的大字線裝本《隨園詩話》。

《讀<隨園詩話>札記》是毛澤東晚年在讀新印的大字線裝書《隨園詩話》時,要讀的又一部重新排印的大字線裝書。

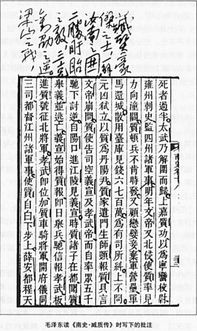

《讀<隨園詩話>札記》印成大字線裝書送給主席之后,主席多次閱看。有一部四個分冊的封面上,他老人家都用紅、黑兩種鉛筆畫了圈。如果說,一個圈表示他讀了一遍,那末,兩個圈就表示他讀了兩遍。

毛澤東晚年之所以愛讀《讀<隨園詩話>札記》,這與他愛讀《隨園詩話》是分不開的。《讀<隨園詩話>札記》是郭沫若讀《隨園詩話》一書時“隨讀隨記”的筆記,從某種意義上來說,也可以把它看成是對《隨園詩話》的補充和擴展,也可以說它是《隨園詩話》的詩話。因為,毛澤東愛讀《隨園詩話》,所以他在病魔纏身的耄耋之年還一遍又一遍地閱讀《讀<隨園詩話>札記》,這是很自然的。

我們知道,這兩部書都一直放在毛主席的身邊,有時,我們看到他讀《隨園詩話》,有時,也看到他讀《讀〈隨園詩話〉札記》。這兩部書,他老人家到晚年還對照著看,對比著讀,并對書中的有關詩話、楹聯、巧對子加以研究。

二、用“對照、對比、研究”方法讀中國幾種文學史

毛澤東晚年用“對照、對比、研究”方法讀過的中國文學史一共有三種:第一種是劉大杰著的《中國文學發展史》修訂本上冊(上海人民出版社1973年2月出版),《中國文學發展史》中、下冊(中華書局中冊1962年9月出版,下冊1963年7月出版);第二種是北京大學中文系1955級集體編的《中國文學史》(人民文學出版社 1959年9月出版,修訂本,1-4);第三種是北京大學中文系1957級編的《中國文學發展簡史》(中國青年出版社1963年出版)。這三種文學史都是由我們印成大字線裝本送給毛主席讀的。

筆者在這里著重說說讀劉大杰著的《中國文學發展史》有關的一些情況。

劉大杰著的《中國文學發展史》(上、中、下)是中華書局60年代初期出版的,上、中、下冊都印成了大32開、精裝本。孫琴安的回憶文章這樣寫道:“當時毛澤東已讀過劉大杰的有關《胡笳十八拍》的文章,也讀過他寫的《中國文學發展史》,認為他這套文學史還算是比較好的,基本上能自圓其說。”(《文藝報》,1991年12月28日。)劉大杰及其夫人李輝群都是郁達夫的學生。劉大杰早年曾從事小說創作,后來則傾心于中國古典文學的教學與研究,撰有《中國文學發展史》、《<紅樓夢>評論論集》等著作多種。毛澤東曾在北京接見過劉大杰,并與劉大杰,馮友蘭三人合過影。60年代,毛澤東有一年在上海過“五.一”國際勞動節時,也曾接見過劉大杰。但由于當時被接見的人多,毛澤東與劉大杰未能好好交談。1965年6月20日,毛澤東在上海西郊的一座別墅專門接見了劉大杰。對于這一次的接見,有關回憶文章是這樣記述的:

當劉大杰走進別墅時,只見毛澤東正坐在藤椅上。原來是毛澤東要接見他,這是他所沒有想到的,他又驚又喜,忙迎了上去。

香煙擺在小桌上,兩邊各放一只藤椅,劉大杰就在毛澤東對面坐下。他生于1905年,比毛澤東小12歲,輩份要晚些,所以開始有些拘束。后來他見毛澤東很隨便,也就隨便起來,他從桌上拿起一只煙。毛澤東風趣地說:“你還會抽煙哪”。

劉大杰抽完了,又拿起一支煙,毛澤東笑著說:“你煙癮還不小哪。”隨后又問:“你是什么地方人?”

劉大杰用不是太重的湖南口音說:“巴陵人。”

毛澤東聽罷,立刻朗聲吟道:“昔聞洞庭水,今上岳陽樓。吳楚東南坼,乾坤日夜浮。親朋無一字,老病有孤舟。戎馬關山北,憑軒涕泗流。”背誦了杜甫《登岳陽樓》的全詩,并開始了對文學的談論。

當時劉大杰就蔡琰的《胡笳十八拍》問題,正與郭沫若進行爭鳴,又為中國文學的現實主義問題,與矛盾展開討論,而毛澤東對這些都注意到了,幽默地對他說:“你現在和沫若不睦,和茅盾矛盾。”

劉大杰不禁笑了。

“你跟前輩的人敢于爭鳴,這是好的嘛。”毛澤東鼓勵道:“你這個戰斗精神,希望能繼續發揚下去嘛。你參加百家爭鳴,不要怕丟掉名譽地位”。

兩人當時談得比較多的古代作家有陶淵明、韓愈、李商隱等。毛澤東早在湖南第一師范讀書時,在國文教師袁仲謙的指導下,曾熟讀過韓愈的文章,因此,毛澤東認為韓愈的文章還是寫得好的,而劉大杰也認為韓愈的文章寫得實在好,非常流暢。

當時他們還談到李商隱的《無題》詩。毛澤東說:“《無題》詩要一分為二,不要一概而論。”并與劉大杰談到了李商隱的《行次西郊作一百韻》等詩。在談到《賈生》一詩時,

毛澤東問:“能背得出嗎?”

劉大杰立刻以湖南鄉音吟誦道:“宣室求賢訪逐臣,賈生才調更無倫。可憐夜半虛前席,不問蒼生問鬼神!”

毛澤東聽罷,喟然嘆道:“寫得好哇!寫得好!”

兩人當時還談到了杜牧的詩,劉大杰很推崇杜牧的《河湟》,毛澤東則談到了杜牧“身敗兵家事不期”——即《題烏江亭》那一首。

當時毛澤東還對劉大杰說:“要多商量,寧肯存疑,不要輕易作結論,真理是會越辯越明的,還是要投入到百家爭鳴中去。”

這次談話大約進行了兩個小時,到吃午飯時,劉大杰方才離去。(孫琴安:《毛澤東與劉大杰談古典文學》。載《文藝報》1991年12月28日)

這一次的接見暢談,進一步加深了毛澤東對劉大杰的了解,也進一步密切了毛澤東與劉大杰的關系。交談中,劉大杰自然會說到他撰寫的《中國文學發展史》一書。

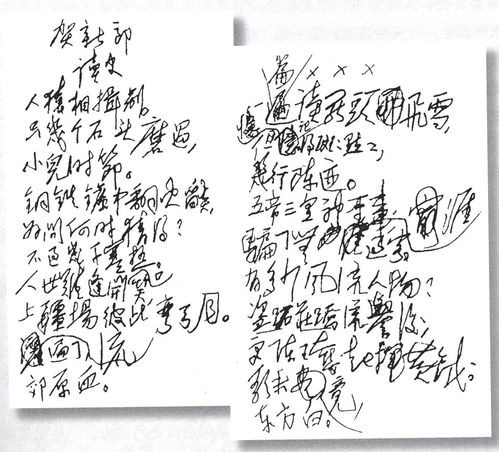

“文化大革命”初期,劉大杰與其他眾多的專家、學者、教授等著名人士一樣,被誣陷為反動學術權威。1968年10月31日,毛澤東在中共八屆擴大的十二中全會開幕會上的講話中,在說到上海的四位著名大家時,就說到了劉大杰。據有關文獻記載,在這次會上,毛澤東著重講了三個問題,在講到第二個問題時,毛澤東強調指出:“對于一些學者,所謂學術權威,不要做過分了。馮友蘭、翦伯贊,還有吳晗,也還有某種用處。你如果要問唯心主義,要問帝王將相,還得請教他。”毛澤東還提到北京的華羅庚、趙繼彬、任繼愈,上海的周谷城、劉大杰、談家楨、蘇步青,廣州的楊榮國。”毛澤東說,對這些人,“還是要注意調查研究,要重證據,不要重口供,不要打人,不要搞‘噴氣式’。”毛澤東的講話,對馮友蘭、華羅庚、周谷城、劉大杰等國內著名的學者,教授起了很好的保護作用。進入70年代,劉大杰根據毛澤東有關的指示、講話和談話精神,對他的專著《中國文學發展史》進行一次修改。當時他認為韓愈雖非法家,但也不是醇儒,并以韓愈的《進士策問十三首》之五、《讀鹖冠子》、《后漢三賢贊》、《讀墨子》、《諱辯》、《毛穎傳》等文為證,詳加分析,于1975年8月3日極其認真地給毛澤東寫了一封長信,提出了自己的觀點,恭請毛澤東指正。這時候的毛澤東,病情很重,走不動,動不了,每天都要吸氧,吃飯、飲水也十分困難。除了少量的外事活動外,毛澤東每天能夠做的工作主要是批閱一些文件、看書和聽讀報紙。晚年生活的疲憊、郁悶和孤寂,并沒有停止他對中國古典文學的愛好和思維。1976年2月初春,毛澤東帶病給上海復旦大學教授劉大杰寫了回信:“我同意你對韓愈的意見,一分為二為宜。李義山無題詩現在難下斷語,暫時存疑可也。奉復久羈,深以為歉。詩詞兩首,拜讀欣然,不勝感謝。”這封回信成為毛澤東致友人的最后一封信。文字雖然不長,但情真意切,充分表達了毛澤東與劉大杰的篤厚情誼,充分表達了毛澤東對劉大杰和對中國古典文學研究工作重視和支持。毛澤東的關心和支持,為劉大杰進一步修改《中國文學發展史》增添了信心。

劉大杰的修改本上冊,由上海人民出版社1973年2月出版。仍是大32開,平裝本。此時毛澤東因眼病看這類書很吃力,很困難。1974年9月9日下午,毛澤東要我們將此書印大字線裝本,送親自圈定了字號、字體、版面。

《中國文學發展史》上冊線裝大字本印制完畢不幾天,毛主席又要看北京大學編寫出版的《中國文學史》和《中國文學發展筒史》兩種文學史。

《中國文學發展史》中、下冊印出線裝大字本之后,主席徹夜不眠,在閃爍的燈光下,一頁一頁、一個分冊一個分冊的凝神閱讀。我們知道,主席看書是很快的。劉著中、下冊一共印裝成74個分冊,主席很快就會看完的。

就在劉大杰著的《中國文學發展史》上、中、下冊和北大編的《中國文學史》和《中國文學發展簡史》三種大字線裝本印裝完之后大約一年的時間,即1976年3月8日,劉大杰著的《中國文學發展史》(二)重新修改本又送到了毛主席手里,毛主席看到劉著新的修改本(二),又囑咐我們印大字線裝本。劉著上冊修改本和沒有來得及修改的中、下冊,即上、中、下冊,已全部印出大字線裝本送給主席了,原平裝本,加上此次新印的大字本,主席至少全書讀過了兩遍了,新的修改本(二)又讓我們印大字本,可見毛澤東對劉大杰的《中國文學發展》一書的興趣是多么的濃厚。遵照主席的要求,當天下午,我們即送國家出版局安排重新排印。我們知道,以前新排印的線裝大字本文學史,主席全部看完了。修改本(二)又要印大字本,我們仍然要求快些印,印好一分冊送一分冊。我們知道,劉大杰重新修改本《中國文學發展史》(二)線裝大字本樣書每個分冊邊印裝邊送主席閱看,每天印裝成2-3個分冊,送給主席,主席很快就看完了。全書印裝完畢之時,全書主席也基本上通讀了一遍。全書正式印裝(帶函套的,共2函18冊)好了之后,又與前印的幾種文學史一樣,送給主席2套。我們看到,主席收到全套的劉著修改本(二)之后,還幾次重新翻看。

從1974年9月初,到1975年3月底,大約7個月時間,毛澤東先后讀了劉大杰修改本《中國文學發展史》上冊,北大編的《中國文學史》(1-4冊)、《中國文學發展簡史》,劉著《中國文學發展史》中、下冊(作者沒有來得及修改本),到了1976年3月,他老人家已經重病纏身,又重讀劉大杰修改本(二)。這從一個側面告訴我們,毛澤東晚年在全身患有多種疾病的情況下,還仍然關注中國文學史讀物的出版和研究。我們經手重新排印的大字線裝書,包括這幾種中國文學史,主席在中南海游泳池住地,一般都是擺放兩套:一套擺放在會見廳的書架上或茶幾上;一套擺放在臥室的書架上或床邊的小方桌上。休息前后,會見來賓或客人之后,主席隨手可以翻看這些新印的大字線裝書。上述新印的幾種大字本中國文學史,每天就放在他的身邊。新印出來的樣書印裝出一冊送一冊,書印完了,他也差不多看完。正式新裝后的帶函套的書,他也會時常翻看。所以,晚年按照毛澤東的要求印制的大字線裝書,主席到底看過幾遍,筆者也難以說得清楚。我們知道,新印的幾種大字本中國文學史,主席都很認真看過多遍,對書中的內容,有贊成,有肯定,有褒獎,有批評,有口頭的評議,有文字的記載。當時身邊的工作人員曾請示,要不要把他的意見轉告有關方面和有關的作者?他很嚴肅地回答說:不用了,學術問題要百家爭鳴。要說是我的意見,人家就很為難了。要照我的意見改吧,人家心里又不愿意。所以還是不要告訴他們為好。再說,我的意見也僅是我個人的看法,是不一定就那么對,還得由實踐去檢驗,由事實去證明啊!當然,這是毛澤東的一種謙虛。這也是毛澤東的一貫做法,筆者知道,50年代報刊上開展的關于邏輯學問題的討論,60年代報刊上開展的哲學問題、史學問題的討論等,毛澤東都是這樣做的。他支持討論、辯論,關注討論、辯論,鼓勵討論、辯論,正方、反方的文章他都看,正方、反方的意見他都聽。他也主張百家爭鳴,主張學術問題要多討論。他認為“筆墨官司,有比無好”。(中共中央文獻研究室編:《毛澤東書信選集》中央文獻出版社2003年版第604頁。)問題還在爭論中,由我插入一手,似乎也不適宜。”(中共中央文獻研究室編:《毛澤東書信選集》,中央文獻出版社2003年版,第544頁。)他稱贊當時“爭論繁興,甚盛世也。” (中共中央文獻研究室編:《毛澤東書信選集》,中央文獻出版社2003年版,第559頁。)對當時“爭論繁興的盛況是十分高興的。他老人家的這種思想,這種做法,一直保持著,直到生命最后的歲月。

前印的三部中國文學史,加起來有近200萬字,還有其他多種大字線裝本書刊。毛澤東當時的身體狀況是怎樣的呢?筆者這里在贅述幾句。1974年,毛澤東身體很不好,一個月發過兩次高燒,說話也不太清楚。特別是周恩來總理病重于6月住進醫院期間,毛澤東的健康狀況也越來越差,用8個字來形容,就是“年逾八旬,重病纏身”。8月間,雙眼患白內障,右眼為重,左眼為輕。所謂白內障,就是眼球內透明晶體發生渾濁現象,看東西日益模糊。1974年11月,他老人家步履蹣跚,行動艱難,兩腿和兩腳浮腫得像發面饅頭,沒有攙扶就走不了路。進入1975年,兩條腿時常疼痛,腳也腫得很厲害,行動更加不便。日漸嚴重的衰老和疾病,使得年逾8旬的老人越來越不“自由”了。1975年4月13日,離開杭州西湖旁的汪莊,走路已十分困難,容顏蒼老,說話含混不清。1975年下半年以后,他在床上躺著的時間多,不愿意起來。此時他老人家的健康狀況越來越壞,吃藥也沒有什么效果。7月下旬做白內障手術,之后,一只眼可看見東西,當時為保護他老人家的視力,除重要文件外,毛主席看文件、看書、看報刊全由身邊的工作人員讀給他聽。進入1976年,毛澤東的健康狀況迅速惡化,吃藥吃飯都靠人喂,每天只能吃一二兩飯,行動走路更為困難,多種疾病折磨使他已經精疲力盡。

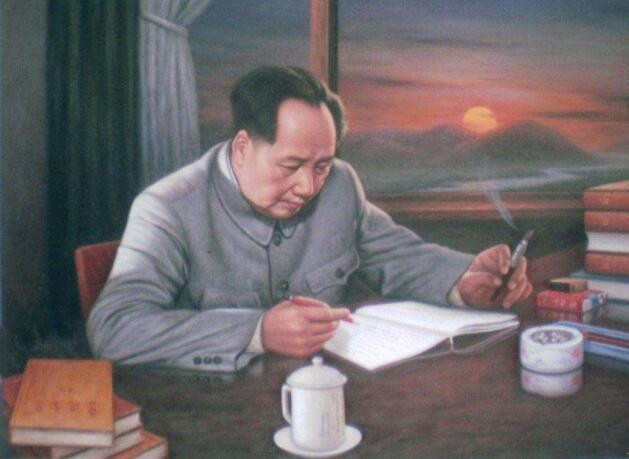

毛澤東讀經過作者重新修改過的《中國文學發展史》上冊、(二),作者沒有來得及修改的《中國文學發展簡史》,中、下冊,讀北大編的《中國文學史》、《中國文學發展簡史》,以及讀其他的新印的大字線裝本書刊、文章,就是在這種身體狀況下不分白天黑夜閱讀的。由于他的身體過于虛弱,兩只手顫抖,已經沒有舉起書籍的力量了,每天、每日、每夜,他借助剛治好的一只眼睛,不停地、無休止地閱讀。此時,好像只有讀書才能擺脫他內心的痛楚,好像只有讀書才能延續他一天一天的生活。在場的人,看見的人,在他老人家身邊的工作人員,無不感動,無不敬佩,無不從心里折服!

三、用“對照、對比、研究”方法讀《金瓶梅》、《紅樓夢》等中國古典小說

毛澤東愛讀《紅樓夢》、《水滸》、《西游記》、《聊齋志異》和《金瓶梅》等中國古典小說。青年時代讀這些小說是在讀故事,是一般意義的讀書。后來越讀越愛讀,越讀越有興趣,把讀《紅樓夢》、《金瓶梅》等小說當成了解封建社會歷史來讀,把《聊齋志異》當作清朝的史料來讀。這時候,毛澤東讀中國古典小說已經進入了更高層次了。他讀小說就是在讀歷史,在在讀政治,讀經濟,等等。這是毛澤東讀中國古典小說的獨到之處。

我們知道,毛澤東讀中國古典小說還有一個與眾不同的地方,就是常用“對照、對比、研究”的方法來讀,從作者寫作的時代背景,從作者的寫作技巧,從作品的創作主題,從作品的語言和文字等等進行橫向的對照、對比,并加以研究。我們從毛澤東先后三次關于對《金瓶梅》、《紅樓夢》等小說的評價,可以清楚地看到這一點。

第一次是在1956年2月19日、20日的一次會議上,毛澤東聽取國家建筑工業委員會和建筑工業部領導同志匯報時,一上來就問當時參加匯報會的萬里同志是什么地方人。萬里回答是山東人。毛澤東接著又問:“你看過《水滸傳》和《金瓶梅》沒有?”萬里說沒有看過。毛澤東說:“《水滸傳》是反映當時政治情況的,《金瓶梅》是反映當時經濟情況的,是《紅樓夢》的老祖宗,不可不看。”這是毛主席第一次說《金瓶梅》是《紅樓夢》的老祖宗,也是毛主席第一次在眾人面前對《金瓶梅》的評價。

第二次是1961年12月20日,毛澤東在中共中央政治局常委和中央局第一書記會議上的講話中,又一次說到《金瓶梅》。毛澤東說:“中國小說寫社會歷史的只有三部:《紅樓夢》、《聊齋志異》、《金瓶梅》。你們看過《金瓶梅》沒有?我推薦你們都看一看,這部書寫了宋朝的真正社會歷史,暴露了封建統治,揭露統治和被壓迫的矛盾,也有一部分寫得很細致。《金瓶梅》是《紅樓夢》的祖宗,沒有《金瓶梅》就寫不出《紅樓夢》。但是,《金瓶梅》的作者是不尊重女性,《紅樓夢》、《聊齋志異》是尊重的。”這是毛澤東第二次在眾人面前對《金瓶梅》的評價。

第三次是1962年8月11日,毛澤東在中央工作會議中心小組會議上的講話中也說到了《金瓶梅》。毛澤在講話中說:“有些小說如《官場現形記》等,是光寫黑暗的,魯迅稱之為譴責小說。只揭露黑暗,人們不喜歡看。不如《紅樓夢》、《西游記》使人愛看。《金瓶梅》沒有傳開,不只是因為它的淫穢,主要是它只暴露,只寫黑暗,雖然寫得不錯,但人們不愛看。”這是毛澤東第三次對《金瓶梅》的評價。

從這三次對《金瓶梅》的評價中,我們可以清楚地看到:第一次評價《金瓶梅》,是將《金瓶梅》與《水滸傳》和《紅樓夢》兩部小說進行“對照、對比、研究”,其結論是:《水滸傳.》是反映當時政治情況的,《金瓶梅》和《紅樓夢》都是反映當時經濟情況的。《金瓶梅》是反映宋朝當時社會經濟情況的,《紅樓夢》是反應清朝當時社會經濟情況的,宋朝與清朝相隔好幾百年,宋朝遠遠在前,所以,毛澤東說《金瓶梅》是《紅樓夢》的“老祖宗”。第二次評價《金瓶梅》是將《金瓶梅》與《紅樓夢》和《聊齋志異》兩部小說進行“對照、對比、研究”,其結論是:《金瓶梅》、《紅樓夢》、《聊齋志異》,這三部中國小說都是“寫社會歷史”的,但是,毛澤東認為:《金瓶梅》這部小說“寫了宋朝的真正社會歷史,暴露了封建統治,揭露統洽和被壓迫的矛盾,也有一部分寫得很細致。”從都是寫社會歷史這個意思上來說,從暴露封建統治,揭露統治和被壓迫的矛盾來說,毛澤東“對比、研究”的結論是:“《金瓶梅》是《紅樓夢》的祖宗,沒有《金瓶梅》就寫不出《紅樓夢》。”至此,并沒有完,毛澤東又將《金瓶梅》與《紅樓夢》、《聊齋志異》三部小說進行“對比、研究”,在“對比、研究”之后得出結論:“《金瓶梅》的作者是不尊重女性的,《紅樓夢》、《聊齋志異》是尊重的。”第三次對《金瓶梅》的評價,是將《金瓶梅》與《官場現形記》、《紅樓夢》、《西游記》三部小說進行“對照、對比、研究”,在“對照、對比、研究”之后,得出了上述的評價結論。

筆者這里還想說明的是,從上述毛澤東對《金瓶梅》的三次評價來看,毛澤東在1956年2月之前就看過《金瓶梅》。后來有的中央領導同志問過我:“毛主席晚年是不是天天看《金瓶梅》?”我是毛澤東晚年的圖書服務工作人員,我知道,毛澤東在晚年的歲月里還多次讀過《紅樓夢》、《水滸傳》、《西游記》、《聊齋志異》等中國古典小說,但我沒有看到毛澤東晚年讀過《金瓶梅》,毛澤東也沒有向我要過《金瓶梅》。

四、用“對照、對比、研究”方法讀《二十四史》

在圖書服務工作中,我們知道,毛澤東晚年讀《二十四史》,常用這種讀書方法。例如,把《前漢書》和《后漢書》放在一起讀。看了《前漢書》,又看《后漢書》,讀讀《前漢書》,又讀《后漢書》,把這兩種書對照看,對比著讀。對《前漢書》中記載的西漢一朝史籍、史實、人物、評價等等內容,文字與《后漢書》中記載的東漢一朝的史籍、史實、人物、評價等等內容、文字,在閱讀中進行比較。反復讀了這兩種書反復研究之后,毛澤東寫下批注:“《后漢書》寫的不壞,許多篇章,勝于《前漢書》。”

這兩種史書相比,毛澤東為什么稱贊《后漢書》呢?《毛澤東評說中國歷史》一書中對毛澤東的這條批注是這樣解析的:

《后漢書》在體側方面,編次更加周密,且有創新。在思想方面,體現出作者具有進步史觀。如對高官侯爵而于當時沒有什么貢獻的人,便不為之立傳。對宦官、外戚的為非作歹、魚肉人民,表示極端厭惡。而對反對宧官的“黨人”的剛強正直、不畏強暴的精神,則加以贊頌。此外,《后漢書》內容詳略得當,簡明周全,敘事生動。

《后漢書》與《前漢書》相比,不僅在編纂方面做了一些改進,并且在思想觀點等方面也勝于《前漢書》。毛澤東批注的《左(雄)周(舉)黃(瓊)列傳》、《茍(淑)韓(韶)鐘(皓)陳(寔)列傳》、《李(固)杜(喬)列傳》,記載的是能夠糾正朝政缺失,注意民生疾苦的良臣,或品德高尚、愛撫百姓的賢臣,或敢于同外戚勢力作斗爭的直臣。這些列傳的傳文和“論”、“贊”中體現出作者對所傳人物的稱頌,并且可以看出東漢王朝走向衰亡的原因。

《前漢書》作者班固對歷史人物的是非愛憎不象司馬遷的《史記》表現得那樣強烈,慷慨激昂的議論很少,在思想上表現出保守傾向。班固的《前漢書》宣揚君權神授說,在《高帝紀》中編造了從堯到劉邦的世系,用以說明漢朝與堯既有“五德相生”之運,又有血緣關系。他創立起神秘的唯心主義五閏說。用五德運行規律說明漢朝是按正常順序出現的,因而是“正統”王朝,并引用大量圖讖加以說明。為此,他將秦與王莽的新朝排除在五德運行之外,認為它們如同歷法上的閏月一樣,是多余的歷史存在。

班固在《五行志》、《天文志》中羅列了大量的天人感應現象,與自然災異對應起來,宣揚天命論。強調封建等級制度不可逾越,為封建制度的合理存在尋找根據。由于《前漢書》充滿濃厚的封建正統思想,所以在整個封建社會中一直處于與《五經》相亞的地位,更適應封建統治的需要。

五、用“對照、對比、研究”方法讀《南史》和《北史》

在圖書服務工作過程中,我們還看到,毛澤東有時候還把《南史》和《北史》對照看,對比著讀。他說:“《南史》和《北史》的作者李延壽,就是傾向統一的,他的父親李大師也是搞歷史的,也是這種觀點。這父子倆的觀點,在李延壽寫的《序傳》中說得十分明白。”(蘆狄:《毛澤東讀二十四史》,《光明日報》1993年12月20日)毛澤東還把《南史》和《北史》與《舊唐書》相比較。他說:“《南史》、《北史》的作者李延壽有傾向統一的思想,比《舊唐書》更好些。”(王子今:《毛澤東與中國史學》,中共中央黨校出版社1993年版第233頁。)

李延壽的《南史》和《北史》,與記述同時代的八代史書和其他一些史著相比較,在撰述指導思想和編寫方法上有著明顯的長處。其中很重要的一點是傾向統一的歷史思想。其表現為:一是取消了南北朝史學家關于《島夷傳》和《索虜傳》的習慣做法和傳統稱謂。“島夷”和“索虜”是南北朝時期,南朝和北朝各自的史書中,對對方的一種貶稱。這種現象說明修史者神囿于歷史偏見而缺乏‘大一統’的思想。李延壽對南北政權同等看待,在《北史》中稱南朝則書其國號和皇帝的廟號或謚號,在《南史》中對北朝也用同樣稱謂方法。二是南北交兵不詳載。由于南北朝時期戰爭頻繁,并且交戰雙方“各自夸勝諱敗”,往往造成嚴重失實,這在“八書”中多有反應。李延壽寫南北二史時采用取“八書”之同而去其異、存其略而刪其詳的做法。

傾向統一的思想,是李延壽父子倆的共識。李大師很早就立下撰寫南北朝史的志向,這主要由于他認為南北朝時期長期分裂,南北對峙,南朝的史書稱北朝為“索虜”,北朝的史書稱南朝為“島夷”。同時,雙方在修史時都詳記本國史事而略記他國史事,又往往失實。因此常欲改正“八書”的上述弊端,撰寫南北史。

李延壽及其父李大師撰寫的《南史》和《北史》,是中國史學史上第一次分別把南朝和北朝各代歷史貫穿起來的兩部史著。雖然南北二史有著諸如只有紀、傳而無志,人物列傳重重現象,增補的內容有的荒誕不經等缺憾,但與八代史書相比,卻有許多優長,更重要的是它的傾向統一的思想,具有積極的歷史意義。(《毛澤東評說中國歷史》,吉林人民出版社1998年版,第42頁—43頁。)

讀了《宋史》和《明史》,毛澤東對這兩種史是不滿意的。他認為:這兩種史寫的蕪雜。讀了《舊唐書》和《新唐書》,毛澤東認為:《舊唐書》比《新唐書》好,《舊唐書》簡單而材料多確切,《黃巢傳》和《新唐書》也有不同。(蘆狄:《毛澤東讀二十四史》,《光明時報》1993年12月20日。)

六、用“對照、對比、研究”方法讀《三國志》和悲松之注

毛澤東讀史,不僅把兩種和多種史書對照著看,對比著讀,而且對各種史書上的注釋文字也都對照著看,對比著讀。并加以研究。例如,他把《三國志》和裴松之注放在一起對照、對比著讀。他在讀完裴松之注《三國志》之后,他認為:“裴松之注三國,有極大的好處,有些近于李賢,而長篇大論搜集大量歷史資料,使讀者感到愛看。‘青出于藍而勝于藍’,其此之謂歟?譬如積薪,后來居上。章太炎說,讀三國要讀裴松之注,英豪巨眼,不其然乎?”很顯然,毛澤東對裴松之注《三國志》很為稱贊。

裴松之的注文除了對《三國志》的文字加以釋解,即字音、文義、名物、地理、典故等方面的內容外,補充了大量的史事。如《三國志·魏書·武帝紀》和《任峻傳》關于曹魏屯田制的記載,都非常簡略,裴注補入大量文字,較為詳細地記述了屯田的背景、目的、效果、更為重要的是,注中引王沈《魏書》記載的屯田令的令文,其中有關于對屯田之外的土地征收租調的數量規定。又如在《杜夔傳》中注補馬鈞小傳,記述馬鈞的平生事跡及發明創造,使這位有名的科學家未被埋沒于世。

《毛澤東評說中國歷史》一書說:“裴松之注《三國志》,旁征博引,所據資料210多種,對36萬余字的原書補充了32萬多字。它不僅補充大量史事,訂正了許多訛誤,保存了當時能夠見到而后來散佚的珍貴資料,并且開創了歷史注釋的新途徑,改變過去注史只重文字訓詁、釋名,而在解釋文字的同時,補充史實,匯集異同,考辨真偽,進行評論。……

《三國志》裴注與原書具有同等價值,是研究三國歷史的珍貴史料。讀《三國志》,確實不能不讀裴松之的注文。”(《毛澤東評說中國歷史》,吉林人民出版社1998年版,第39頁。)

七、多讀書、廣讀書,在書山學海里調查研究

調查研究方法是毛澤東生前大力倡導,并終身躬行的一條行之有效的工作方法。這里說的調查研究,不是深入實際,深入農村,深入工廠、學校,深入街道、社區去調查研究。而是深入書山學海、深入浩瀚的史籍中去調查研究,就是多讀書,廣讀書,讀書多。在書海里調查,在書海里研究,毛澤東在讀史過程中,對書中的人物、紀事、評論、評價等等,不是書上怎樣寫的,他就怎樣信,他就怎樣說。而是把載有此相同內容的書都找出來,一種一種地讀。前人寫的,后人寫的;前人的注釋,后人的評論,等等,相關的書都找來讀。用馬克思主義的立場、觀點和方法,去分析,去研究。這也是毛澤東終身踐行的一種獨到的讀書方法。

毛澤東說過:“一部《二十四史》大半是假的,所謂實錄之類也大半是假的。但是,如果因為大半是假的就不讀了,那就是形而上學。不讀,靠什么來了解歷史呢?反過來,一切信以為真,書上的每句話,都被當做證實歷史的信條,那就是歷史唯心論了。正確的態度是用馬克思主義的立場、觀點和方法,分析它,批判它。把被顛倒的歷史顛倒過來。”(蘆荻:《毛澤東讀二十四史》,《光明日報》1993年12月20日。)

就《二十四史》大半是假的問題,毛澤東舉出了如下的理由和例證,加以說明。他曾對蘆荻老師說過:一部二十四史,寫符瑞、迷信的文字,就占了不少,各朝各代的史書里都有。像《史記·高祖本紀》和《漢書·高帝紀》里,都寫了劉邦斬白蛇的故事,又寫了劉邦藏身的地方,上面常有云氣,這一切都是騙人的鬼話。而每一部史書,都是由繼建的新王朝的臣子奉命修撰的,凡關系到本朝統治者不光彩的地方,自然不能寫,也不敢寫。如宋太祖趙匡胤本是后周的臣子,奉命北征,走到陳橋驛,竟發動兵變,篡奪了周的政權。《舊五代史》(宋臣薛居正等撰)里卻說,他黃袍加身,是受將士們“擐甲將刃”、“擁迫南行”被迫的結果,并把這次政變解釋成是“知其數而順乎人”的正義行為。同時,封建社會有一條“為尊者諱”的倫理道德標準,凡皇帝或父親的惡行,或是隱而不書,或是把責任推給臣下或他人。譬如,宋高宗和秦檜主和投降,實際上,主和的責任不全在秦檜,起決定作用的是幕后的高宗趙構,這在《宋史·奸臣傳》的《秦檜傳》里,是多少有所反映的。(蘆荻:《毛澤東讀二十四史》,《光明日報》1993年12月20日。)毛澤東認為,洋洋4000多萬言的《二十四史》,寫的差不多都是帝王將相,人民群眾的生活情形、生產情形,大多是只字不提,有的寫了些,也是籠統地一筆帶過,目的是談如何加強統治的問題,有的更被歪曲地寫了進去,如農民反壓迫、剝削的斗爭,一律被罵成十惡不赦的“匪”、“賊”、“逆”。毛澤東認為,這是最不符合歷史真實的假話。毛澤東這樣說,這樣看,這樣認為,是在作了大量的調查研究之后,也就是在讀了全部二十四史、《資治通鑒》、《續資治通鑒》、《綱鑒易知錄》、各朝紀事本末、《續通鑒紀事本末》。他說過:看完《元史》,再看《通鑒紀事本末》,而后讀《續通鑒紀事本末》。除了讀這些大部頭的史籍之外,他還讀了大量的稗官野史、各種歷史通俗演義、筆記小說、札記、隨筆等等之后才得出來。毛澤東在書籍、知識的寶庫里調查研究很廣泛、很勤奮、很下功夫,幾十年不止,幾十年不倦。他曾說過:歷史書籍要多讀,多讀一本,就多了一份調查研究。他生前還對身邊的工作人員說過,“一定要好好地讀歷史,要認真地讀《資治通鑒》、《二十四史》,但要用馬克思主義的立場、觀點和方法讀,否則就讀不好,弄不清歷史發展的頭緒。他認為,書讀得多了,又有正確的立場和觀點,進行分析、判斷和推理,就會少失誤、少上當、少受騙;就會尊重歷史、維護歷史,把被顛倒的歷史重新顛倒過來,恢復歷史的本來面目。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號