每逢中法兩國元首會面時,中國都會提到一句話:“法國是第一個同新中國正式建交的西方大國。1964年,毛澤東主席和戴高樂將軍以超凡的政治遠(yuǎn)見,作出兩國建交的歷史性決定,不僅影響了當(dāng)時的世界格局,也對今天世界發(fā)展有重要意義。”

這既是中國人不忘老朋友的一種表達(dá)方式,也是對新一代法國領(lǐng)導(dǎo)人寄于希望。

60年前,法國總統(tǒng)戴高樂就是這么做的,他擺脫了美國的牽制,積極響應(yīng)毛主席的政治遠(yuǎn)見。

1964年中法建交就像一枚“外交核彈”,震撼了整個世界,并改變了國際政治格局。

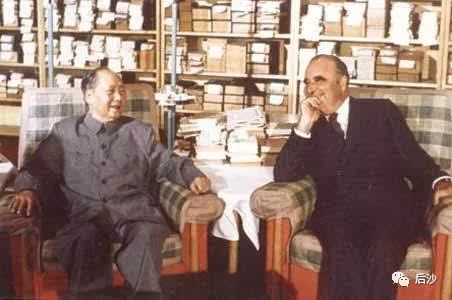

毛主席和戴高樂總統(tǒng)雖然緣慳一面(戴高樂原定于1970年冬天訪華,卻不幸在1970年11月去世),1973年蓬皮杜總統(tǒng)替他了卻了這個心愿)

中法建交之路并不平坦,曲折頗多,隨著外交檔案陸續(xù)解密,更能令人體會到兩國領(lǐng)袖的非凡遠(yuǎn)見。

中國的外交戰(zhàn)略

上世紀(jì)50年代末,中國懟美帝反蘇修,還揍了印度一頓。表面上看,中國似乎在大國里面沒朋友。

英國雖然在1950年就承認(rèn)新中國,但只是半建交狀態(tài),而且它的外交政策緊隨美國。

而法國的許多做法得到了中國的認(rèn)可:

一、獨立發(fā)展核武器的愿望。

美蘇英大搞核裁軍把戲,美國和蘇聯(lián)都宣稱本方陣營里面有美蘇核保護(hù)就夠了。

但法國拒絕參加核裁軍,堅持研發(fā)屬于自己的核武器,而中國也要擁擠屬于自己的核武器。

所以中國對法國的立場給予高度贊賞。

二、法國要求得到與美國平等的地位。

為此法國收回了地中海艦隊、大西洋艦隊、空軍的指揮權(quán),趕走了美國部署在法國戰(zhàn)略轟炸機,并計劃脫離北約軍事體系。

三、戴高樂一票否決了英國加入歐共體(歐盟)的申請,要維護(hù)歐洲的獨立性。

四、法國在新中國成立后,曾打算承認(rèn)新中國,但在議會投票時該提案被否決(法蘭西第四共和國)

美法矛盾、蘇法矛盾是法國接近中國的動力,這一點,毛主席看得很準(zhǔn)。

但在1958年之前,由于法國內(nèi)閣極不穩(wěn)定,與其討論建交事宜純屬浪費時機,因此當(dāng)時中國并沒有尋求與法國的進(jìn)一步外交接觸。

1958年,法蘭西第五共和國建立,戴高樂執(zhí)政,法國政壇趨于穩(wěn)定,此時中國調(diào)整了對法政策。

從外交空間上來說,非洲有一大批法語系國家,如塞內(nèi)加爾、尼日爾、中非共和國、乍得、喀麥隆、貝寧、科特迪瓦、吉布提等等。它們雖然陸續(xù)獨立,但在政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、外交上仍受到法國巨大影響。

在中法建交之前,它們絕大多數(shù)是不敢先與中國建交的。

從經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域來說,中國需要拓展對外貿(mào)易空間,以打破美國對華全面封鎖政策。

而法國企業(yè)界有與中國開展貿(mào)易的強烈意愿,我們急需的設(shè)備和原材料也可以從法國及其“附屬國”獲得,這對中國工業(yè)化進(jìn)程非常有利。

從政治意義上來說,法國是聯(lián)合國安理會常任理事國、是歐洲領(lǐng)導(dǎo)者之一、是西方陣營中重要成員。中國要在國際政治舞臺突圍,法國就是一個重要的突破口。

不過,中國并不著急,毛主席不是用示好的方式來實施外交戰(zhàn)略,而是以斗爭方式促進(jìn)中法建交。

中國與法國分歧

戴高樂有大國雄心,他將法國定位為“東西方溝通橋梁”,跳出了意識形態(tài)束縛,想成為一個獨立自主的國家。

中國對法國恢復(fù)大國地位非常重要,戴高樂認(rèn)為在亞洲事務(wù)上,如果沒有中國參與,就不要談什么戰(zhàn)爭與和平。

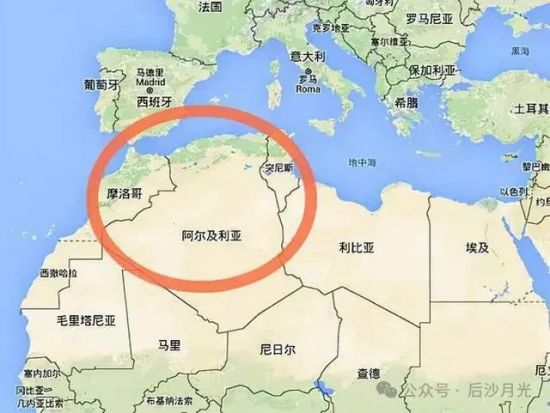

然而,中法之間分歧首先出現(xiàn)在非洲,也就是阿爾及利亞問題,它關(guān)系到法國的核心利益。

對中國而言,支持反帝反殖民運動是我們的原則。只要阿爾及利亞獨立斗爭未取得勝利,中國就不會停止對阿爾及利亞人民的支持。

毛主席在原則問題上不會讓步。

地中海南岸的阿爾及利亞,在戰(zhàn)爭時期是法國本土防衛(wèi)的屏障,和平時期又是法國獲得非洲自然資源和社會財富的重要跳板和基地。

50年代中期,阿爾及利亞發(fā)現(xiàn)了大油田,又提升了它對法國的重要性。

為了撲滅獨立之火,駐阿爾及利亞法軍兵力高達(dá)40萬以上,但就是打不贏數(shù)萬名“叛軍”。

1958年9月19日,阿爾及利亞臨時政府宣布成立。法國向全世界發(fā)出警告,要求各國不得承認(rèn)該臨時政府。

中國則在9月22日宣布承認(rèn)臨時政府,并邀請阿爾及利亞代表團(tuán)訪問北京,毛主席親自接見。

這次接見對非洲反殖民主義斗爭鼓舞非常大,也令法國極為難堪。

除了道義上的支持,中國的軍火也不斷地來到阿爾及利亞。

法國政府多次要求中國停止對阿爾及利亞臨時政府的援助。

1961年2月8日,毛主席在杭州南屏接見了法國社民黨參議員。

毛主席告訴他,阿巴斯總理(臨時政府)說法國將軍也在學(xué)習(xí)毛澤東游擊理論,想以此來撲滅阿爾及利亞游擊隊,但這是徒勞的。

毛主席向法國傳遞了一個信息:靠武力維持殖民統(tǒng)治的做法必將失敗,法國應(yīng)當(dāng)認(rèn)清這一點。

這名參議員回國后,便積極推動阿爾及利亞獨立進(jìn)程,他稱阿爾及利亞是消耗法國國力的無底洞。

這名參議員就是后來的法國總統(tǒng)密特朗。

戴高樂希望中國放棄對阿爾及利亞的支持,以作為中法建交前提,但被中國拒絕。因為我們不能拿原則做交易,否則,眾多非洲國家會怎么看待中國?

阿爾及利亞獨立與中法建交都是歷史趨勢,兩者并不矛盾,法國不可能阻擋歷史的進(jìn)程。

事情的進(jìn)展正如毛主席所料,1962年3月18日,法國政府與阿爾及利亞臨時政府簽訂了《埃維昂協(xié)議》,承認(rèn)阿爾及利亞獨立。

中法建交最大障礙消失了,周總理立刻指示進(jìn)一步開展對法工作。

但中法之間又遇到了第二個難題--臺灣問題。

臺灣問題并不僅僅是中法之間的問題,它是美國破壞中法建交的一件利器。

北京、巴黎、華盛頓形成了錯綜復(fù)雜的關(guān)系,各方在斗智斗勇。

1962年之前,美國認(rèn)為中法建交可能性極低。

當(dāng)阿爾及利亞獨立問題解決后,美國就坐不住了。

1963年9月,CIA向白宮提交《重新評估法國對華政策報告 》,稱有許多跡象表明戴高樂有意與中國建交。

肯尼迪總統(tǒng)婉轉(zhuǎn)地詢問了法國外長,但法方表示并無此意。

不久,法國前總理富爾以私人身份開始了亞洲行。

在暗中觀察的美國,懷疑富爾并不是亞洲旅行者,而是戴高樂的特使,目的地是北京。

1963年10月23日,富爾果然前往了北京。

他身上攜帶著戴高樂親筆信,作為身份證明材料。戴高樂在信中寫道:我重申我對你會見中國領(lǐng)導(dǎo)人的重視,請相信,我相信你所看到的和你所聽到的一切。

美國猜的沒錯,富爾實際上就是總統(tǒng)特使,他的使命是與周總理就中法建交問題進(jìn)行非正式談判。

富爾來北京是公開的,但使命卻是絕密的。

CIA從東南亞得到了消息,富爾在出發(fā)前曾與戴高樂共進(jìn)午餐。富爾到了北京住的不是北京飯店,而是釣魚臺國賓館。

美國決定進(jìn)行干預(yù),要對戴高樂、法國內(nèi)閣、法國國會全面施壓,打下這只出頭鳥。

但人算不如天算,11月22日肯尼迪在達(dá)拉斯遇刺身亡,美國就顧不上法國這頭了。

林登.約翰遜接任總統(tǒng)后,12月5日,美國駐法國大使波倫求見戴高樂,詢問法國與中國的關(guān)系進(jìn)展。

戴高樂表示目前沒有與中國建交的計劃,但早晚會有這么一天,波倫就不敢再追問下去。如果法國是個小國的話,美國大使絕對會厲聲責(zé)問。

12月16日,北約峰會在巴黎召開,美國國務(wù)卿臘斯克再次就中法問題向戴高樂詢問。

戴高樂告訴美國人,孤立中國對西方?jīng)]好處,如果西方愿意跟中國建立關(guān)系,有助于改變中國人的好戰(zhàn)性格。

臘斯克把話挑明,“根據(jù)總統(tǒng)的意思,是不是可以理解為法國正準(zhǔn)備跟中國建交?”

戴高樂表示無法談?wù)摷僭O(shè)性的事情,但保證會提前通知白宮。

12月17日,美國國務(wù)院發(fā)明公開聲明,宣稱戴高樂將軍已向美國保證:法國沒有承認(rèn)紅色中國的計劃。

這招非常陰毒,美國故意不去正確理解戴高樂的表態(tài),想對他進(jìn)行輿論綁架。

第二天,法新社發(fā)布聲明,稱法國在承認(rèn)中國問題上擁有完全的行動自由。

美法矛盾公開化,除了戴高樂,歐洲還沒有哪個領(lǐng)導(dǎo)人敢這么干。

1964年1月9日,中法在瑞士達(dá)成建交協(xié)議,當(dāng)天,富爾接受了《費加羅報》采訪,闡述了中法建交的理由和邏輯。

1月15日下午兩點,法國駐美大使阿爾方正式通知美國:法國已經(jīng)決定與中國建交。

美國國務(wù)院當(dāng)場表示反對,說法國的行為沒有任何意義。

戴高樂將軍在最關(guān)鍵時刻沒有被美國嚇倒,這是法國的一個歷史閃光點。

在中法建交已成定局的情況下,美國動用了王牌--蔣介石。

蔣公閃亮登場

美國國家安全事務(wù)顧問邦迪認(rèn)為蔣介石可以起到非常重要的破壞作用。

只要蔣介石在中法宣布即將建交之后不生氣,不撤走“駐法大使”,就能拖住中法建交進(jìn)程。

因為北京不可能允許蔣介石的“大使”與新中國的大使同時在巴黎代表中國。

但法國也不愿意主動關(guān)閉蔣當(dāng)局的“大使館”,它不想將美國得罪到這一步。

也是在1月15日,戴高樂將親筆信委托貝志高(二戰(zhàn)時法國駐重慶代表)親自送到臺北,以示重視。

蔣介石收信后召開了最高級別會議,苦澀的氣氛充滿整個會場。

娘希匹,“匪來我走”,蔣介石有主動“斷交”念頭,他在復(fù)信中提醒戴高樂,承認(rèn)北京沒好處,印度不是承認(rèn)了嗎?結(jié)果被打了一頓。

約翰遜總統(tǒng)也寫信給蔣介石,勸他不要沖動,“您的耐心將引起毛澤東的極大尷尬,會大大減少中法建交預(yù)期目的。”

老蔣你別沖動呀,千萬不要沖動。

蔣介石遲遲沒有回復(fù),于是美國派出CIA二當(dāng)家克萊因前往臺北,當(dāng)面向蔣介石陳述美國立場。

1月27日,克萊因與蔣經(jīng)國舉行了第三輪會談,蔣經(jīng)國表示可考慮美國的建議。

當(dāng)晚,蔣介石的“外長”沈昌煥對法國提出嚴(yán)重抗議,但卻不提“斷交”兩字。

1月30日,毛主席在接見法國議會代表團(tuán)時指出:你們不要學(xué)英國人,要我們承認(rèn)“兩個中國”或“一個半中國”,那都不行。這一點不搞清楚,我們就不派大使到你們那里,也不接納你們的大使來中國,事先跟你們講個清楚。

周總理當(dāng)時在索馬里訪問,他對法新社總裁特賽蘭表示堅決反對“兩個中國”的陰謀。

戴高樂動怒了,蔣介石的“大使”要是再賴在巴黎,法國將顏面大失。

2月6日,戴高樂給法國外長顧夫?qū)懥耸种I,讓他去告訴臺灣代表,法國將不承認(rèn)其外交人員身份。

意思就是,你不走,我們也會趕你走。但如果你現(xiàn)在走,“分手費”、“情感損失費”,法國都會給予補償。

但臺灣代表仍然拒絕離開巴黎。

2月10日,法國對臺灣當(dāng)局發(fā)出“最后通牒”:北京外交使者抵達(dá)巴黎之時,就是臺灣代表被驅(qū)逐之日。你何必搞得大家這么難堪?

當(dāng)晚,蔣介石讓沈昌煥宣布跟法國“斷交”。

老蔣整個心路歷程,后人很難判斷,但有一點,蔣介石在一個中國立場上有投機心理,如果戴高樂最后的態(tài)度不是如此強硬,他的“大使”還會留在巴黎,以配合美國的陰謀。

5月27日,法國首任駐華大使佩耶抵達(dá)北京,31日遞交國書。

6月2日,中國首任駐法大使黃鎮(zhèn)抵達(dá)巴黎,7月6日遞交國書。

中法建交這一曲折歷程,終于劃上圓滿句號。

中法建交,日本首相池田表態(tài):哪怕全世界都跟中國建交,日本也愿意當(dāng)最后一個建交者。郁悶的美國只好摸摸日本的狗頭表示滿意,但后來,日本人的身體又跑得很快。

中法建交的歷史意義就不再過多述寫了。1972年,美國總統(tǒng)尼克松訪問北京,把盟友嚇得一愣一愣的。

不得不佩服以毛主席為核心的新中國第一代領(lǐng)導(dǎo)人的高瞻遠(yuǎn)矚和斗爭藝術(shù)。

同樣,戴高樂將軍的遠(yuǎn)見和勇氣也值得欽佩。

今天的法國要想成為一個真正的大國,就必須擁有獨立自主的內(nèi)外政策,不能被超級大國所左右。

戴高樂將軍就是法國的榜樣,歐洲的榜樣!西方的榜樣!跟上!

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號