【原編者按】本文系作者為紀念毛主席誕辰130周年而作,全文共六個部分:一、引言;二、軍事;三、人口;四、經濟;五、政治;六、文化和意識形態。我院及昆侖策網授權分篇連載,現為第三部分“人口”,以饗讀者。

三、人 口

舊中國時代,我國不僅人口增長緩慢,而且人們的健康狀況奇差,人均壽命不到35歲;人口素質也很低,文盲高達80%,被西方稱為“東亞病夫“。新中國成立之后,尤其是在毛澤東時代,我國人均壽命和人口素質都有了大幅度提高。現在我國人均壽命已經增長到78歲,基本消滅了文盲。

本文下面依據國家統計局公布的統計資料(除注明外,均來自國家統計局公布資料,主要來自國家統計局網上數據庫),總結我國在新中國不同歷史時期的人口及其素質變化,著重分析這些變化的內在原因,總結過去的經驗和教訓。

1、人口數量

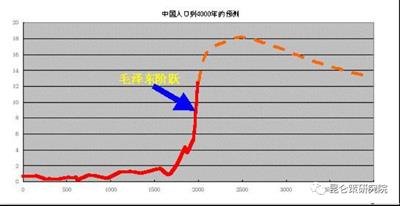

【圖1 中國歷年人口增長的“毛澤東階躍”】

陳必紅博士收集我國2000多年來的人口數量數據,在網上發表文章指出,在新中國前27年,我國人口暴增(如圖1所示)。陳博士將這個現象命名為“毛澤東階躍”,實際是指毛澤東時代中國人口數量的爆發性增長,從1949年5.4億增長到1976年9.4億人口,增長了74%。到1979年增長9.8億人,30年增長率超過80%;而改開后30年,到2009年僅增加到13.3億人,增長了36.8%,不到前30年一半。

2、人均預期壽命

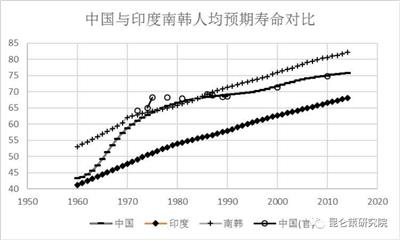

【圖2 中國人均預期壽命的“文革階躍”,與南韓和印度比較】

圖2是我國與印度南韓歷年人均預期壽命對比,除中國是來自國家統計局公布的數據外,其他均來自世界銀行。從圖中可以看出,按照世界銀行公布的數據,1960年中印兩國人民的預期壽命相近,都低于南韓10歲左右,但進入60年代至70年代中期,中國的預期壽命突然大幅度增長,不僅遠遠甩開印度,而且追上并超越南韓,最多時超過南韓4歲。但到80年代,中國人的預期壽命陷入停滯,有些年份還略有下降,從而被南韓逐漸趕上并超出。到現在,南韓人均壽命已經又比中國超過7歲多,而印度一直在緩慢增長,與中國差距縮小。

3、歷年人口死亡率

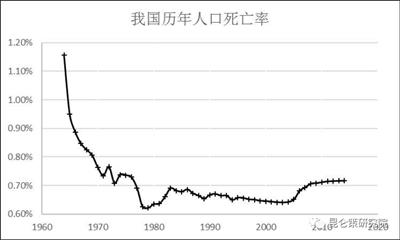

【圖3 我國歷年人口死亡率的“文革階躍”】

預期人均壽命的增長與人口死亡率密切相關。如圖3是我國國家統計局公布的歷年人口死亡率變化。剛解放時,我國人口死亡率高達3.6-3.8%,到1964年,已經下降到1.16%;60年代中期至70年代后期,我國人口死亡率進一步下降,到最低時只有0.63%;但80年代后,我國人口死亡率又開始逐漸增長,到現在,已經增長到0.72%。

4、兒童入學率和中小學升學率

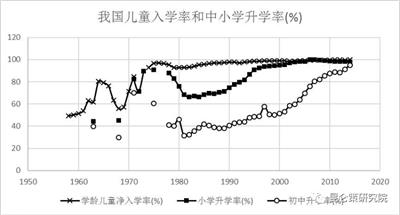

【圖4 我國兒童入學率和中小學升學率變化】

人口素質與教育密切相關。如圖4是國家統計局公布的學齡兒童入學率和中小學升學率情況。從圖中可以看出,在六七十年代,我國兒童升學率和中小學入學率均有大幅度增長,到文革結束時,我國學齡兒童入學率達到97.1%,小學升學率超過90%,初中升學率也超過60%,最高時達到75%。70年代中期,我國97%適齡兒童入學,90%進入初中學習,而高中入學率仍然達到60-75%情況下,等于我國超過一半以上少年進入高中學習,說明當時我國高中教育的普及程度已相當高。但70年代末80年代初,我國學齡兒童入學率有所下降,最低時只有90%;而小學升學率大幅度下降,到1982年下降到只有66.2%,到1995年后才趕上和超過70年代中期;在大量少年沒有進入初中學習的情況下,我國初中升學率在也大幅度下降,最低時只有30%,不到70年代中期的一半,直到2005年才超過文革末期。說明改開后的一個較長時間內,大部分適齡青少年沒有受到高中教育,尤其在80年代,高中教育變成了少數人的教育。

5、毛澤東時代人口健康素質改善原因

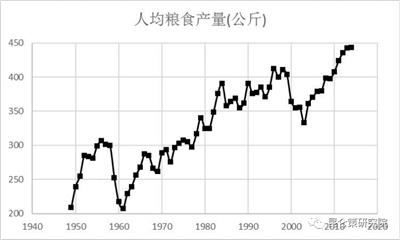

【圖5 我國歷年人均糧食產量變化】

我國人口素質大幅度增長的一個關鍵因素,是我國糧食產量的大幅度提高。充足的糧食為人民提供了足夠的營養,從而提高了普通老百姓的身體健康。如圖5是根據國家統計局公布的糧食總產量和人口總數計算得到的人均糧食產量。1979年我國糧食總產量達到3.32億噸,比1949年增加了193.8%,人均糧食產量也增加了63%,達到340公斤。此后,我國糧食產量增長比較緩慢,到2003年,糧食總產量僅4.31億噸,比1979年僅增加了29.8%,人均產量僅有333公斤,還低于24年前的1979年。糧食產量大幅度增加是毛澤東時代走集體化道路的成果,通過集體平整了土地,建設了大量水庫,使我國高產穩產的水澆地面積增長了近2倍,規模化農業還節省了人力,從而為農村全面建設提供了人力資源。人民公社取消后,我國規模農業之路中斷,重回小農生產方式,致使糧食增長減緩,甚至在1998-2003年間人均糧食產率連續6年下降。此外,分田到戶后,我國農業機械化也一度中斷,大中拖拉機銷售不掉,產量嚴重下滑,到2003年還低于1979年。

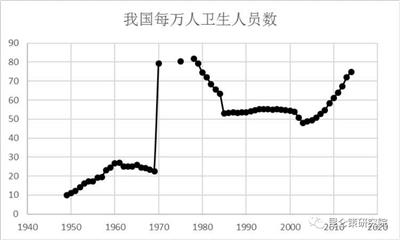

【圖6 我國每萬人衛生人員數量變化的“文革階躍”】

我國人口死亡率下降與人均壽命增長是與我國醫療衛生工作分不開的。如圖6所示是國家統計局公布的歷年每萬人衛生人員數量變化,從中可以看出,新中國剛成立時我國衛生人員很少,每萬人只有衛生人員10人,此后增長緩慢,文革前最多的時候,也只增長到28人。但在60年代后期至70年代期間,我國衛生工作人員猛增,1970年共有衛生人員657.2萬人,每萬人則有衛生人員79人,到改開前的1978年,我國衛生人員總數達到788.3萬人,每萬人衛生人員增加到81.9人,達到了歷史頂峰。此后,我國衛生人員總數逐漸下降,到2003年只有621.7萬人,每萬人只有衛生人員48.1人,遠低于70年代。此后,我國衛生人員才重新恢復增長,但直到現在每萬人衛生人員數仍然低于1970年。該數據充分說明毛澤東時代對基層醫療工作的重視和基層醫療狀況的普遍改善,也從一個重要方面,說明了毛澤東時代人均壽命大幅度增加、死亡率大幅度降低的內在原因。

文革期間,我國農村依靠集體經濟力量,醫療教育等各項建設逐漸走上正軌,各地建起了學校,普及了中小學教育;人民公社還建起了醫院,各生產隊有專門的赤腳醫生,就地生產中草藥,可以預防各種流行性疾病的爆發,治療大部分疾病,這也是我國人口素質和人均壽命大幅度提高的關鍵原因之一。

當時我國建立的農村合作醫療制度成為聯合國推薦的醫療模式。聯合國婦女兒童基金會在1980-1981年年報中指出,中國的“赤腳醫生”制度在落后的農村地區提供了初級護理,為不發達國家提高醫療衛生水平提供了樣本。世界銀行和世界衛生組織把我國農村的合作醫療稱為“發展中國家解決衛生經費的唯一典范”。但到80年代初,我國取消了人民公社制度,搞大包干,由生產隊負責給赤腳醫生分配的“工分制”瓦解,赤腳醫生無法通過從事醫療活動來換取工分進而獲得糧食等其他生活資料,加上農村產出很低,人們在經濟上無法支撐看病費用,致使很多赤腳醫生完全喪失了外出行醫的可能性,而且原先集體經濟的衛生所也缺乏資金來源,難以繼續支撐。從這兩方面出現了真空狀態,嚴重影響農村人口的身體健康,是導致死亡率增加的重要原因。我國農村合作醫療在將近50年的發展歷程中,先后經歷了20世紀50年代的初創階段、60-70年代的發展與鼎盛階段、80年代和90年代以來的解體階段。直到2003年以后,我國通過政府投入,又重新發展合作醫療,建設農村合作醫療體系,加上城市化人口大幅度增長,才逐漸扭轉了我國人口素質不斷下降的局面。

6、人口發展小結

在新中國成立的70多年里,我國不僅人口數量大幅度增長,而且人口素質和人均預期壽命均大幅度增長,主要發生在毛澤東時代,包括人均壽命大幅度增長,到1975年達到68歲;死亡率下降到最低時只有0.63%;我國普及了中小學教育,包括適齡青少年的高中教育,大幅度提高了我國老百姓的身體素質和文化水平。特別是出現了我國人口素質提高的多項“文革階躍”,其產生的內在原因是我國人民公社制度日臻成熟,依靠集體力量極大地發展了農業生產,同時為農村提供了經濟支持,普及了農村教育和醫療,從而大幅度提高了我國占80%以上的農村人口素質。此后,我國取消了人民公社,雖然實行獨生子女政策,人口不再高速增長,相對經濟條件有了很大改善,但一度對農村教育和醫療體系造成波折,影響了人口素質的提高,甚至死亡率上升,人均壽命長期徘徊,中小學入學率下降。 這說明,只有堅持農村集體化道路,堅定地發展集體經濟,支持農村各項建設,才能極大地提高我國農村人口的素質。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號