今年是偉大的“抗美援朝”戰爭勝利70周年。這場舉世矚目的戰爭打出了中國人解放軍的軍威、打出了中國人民的志氣、打出了中國70年的和平。在這場大規模的現代化戰爭中,毛澤東以非凡的洞察力與戰略預見,準確把握戰爭發展趨勢,超前謀劃戰略指導,全方位、可持續戰爭準備,展示了偉人的高瞻遠矚。

周恩來曾說:“毛主席下這個偉大的決心,是根據他科學的預見、實際的分析。”彭德懷后來也說:“這個決心不容易下,這不僅要有非凡的膽略和魄力,最主要的是具有對復雜事物的卓越洞察力和判斷力。歷史進程證明了毛主席的英明正確。”

一、多次判斷美軍可能在仁川登陸

軍事科學院歷史研究部著之《抗美援朝戰爭史》載:1950年初,朝鮮人民軍攻勢凌厲,順利向南挺進時,毛澤東、周恩來曾判斷美軍將來反攻有兩種可能,一是在釜山、木浦、馬山等港口登陸,然后,集中力量沿鐵路線向北進攻;另一種可能是在仁川登陸。

時任中共中央書記處政治秘書室主任、毛澤東的俄文翻譯師哲在回憶錄《在歷史巨人身邊》載:過不幾天,(毛)主席又講,應防守仁川這個重要的據點,以防不測。

師哲在另一本《我的一生---師哲自述》載:有一天,他(毛澤東)說:“金日成的戰略、策略都不是正確的。他太急躁了,出兵的時間未必對。尤其是拿下漢城(首爾)之后,應該停下來修整一番。南方沒有群眾基礎;特別是仁川,美軍并未從那里撤走,濟洲島也還在美軍手里。一旦美軍從西面登陸,就會把朝鮮南北割裂開來,首尾不能相顧,那是很危險的。”

沈志華著之《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》亦載:7月2日,蘇聯駐華大使羅申向莫斯科匯報說,他與周恩來進行了會談。周恩來在談話中抱怨北朝鮮人對美國進行干涉的可能性估計不足,忽視了毛澤東早在1949年和1950年就提出的警告。周恩來還傳達了毛澤東對北朝鮮人的建議:鑒于美國軍隊可能在仁川登陸,要在仁川后方建立一條堅強的防線。

王朝柱著之《開國領袖毛澤東》載:

8月下旬的一天,毛澤東與朱德交談對朝鮮戰爭局勢之擔憂:朱德說:“這就說明,北朝鮮就是一夜之間占領了南朝鮮,也沒有很好的群眾基礎,不可能在短期內鞏固這速決的勝利。就這個意義說,時下朝鮮人民軍置身南朝鮮打仗,是屬于無后方作戰。這種孤軍深入是很危險的。”

“這正是我擔心的啊!”毛澤東伸出右手,在三八線一帶劃了一道橫線,“一旦美國人從朝鮮半島中央登陸,就會把朝鮮人民軍切成兩半,首尾不能相顧。如果戰局真的出現了這種局面,后果就不堪設想了。”

美國作家大衛·哈伯斯塔姆著之《最寒冷的冬天:美國人眼中的朝鮮戰爭》亦載:8月初,也就是仁川登陸前期,他(毛澤東)派自己的得力干將、同時也是周恩來的軍事秘書雷英夫前去查看究竟,看看美國人在搞什么名堂以及意欲何為。這是一次徹頭徹尾的軍事情報行動。這些中國的軍情人員認為這里的情況顯而易見。……雷英夫在認真地推敲了所有相關情報之后認定,美國人已經為朝鮮軍隊鋪下了天羅地網。

他們準備出其不意地在朝鮮人民軍的腹地登陸……雷英夫仔細地研究了地圖,并且試圖按照美國人的方式去思考他們的行動。以麥克阿瑟野心勃勃的個性看來,在6個有可能進行兩棲攻擊的港口中,他有可能會選擇仁川……根據毛澤東的指示,雷英夫對此事進行了一次極為詳細的匯報,并且提交了一份三頁的有關麥克阿瑟生平、思維方式、個性特征以及慣用戰術的備忘錄。于是,毛澤東讓周恩來向金日成轉達美軍將可能在仁川登陸這一信息。與此同時,朝鮮的一些蘇聯顧問也提出了同樣的警告,但是金日成卻不以為然。

楊昭全、孫艷姝著之《當代中朝中韓關系史》載之:中國共有8次判斷美軍可能在朝鮮人民軍側后尤其可能仁川登陸。

1950年10月2日,毛澤東在致斯大林的電報中,曾說明中國不僅在朝鮮戰爭前提醒朝鮮,朝鮮爆發戰爭美國會介入,并在朝鮮戰爭爆發后,還三次提醒朝鮮,美軍可能在其后方尤其是在仁川登陸的可能性。

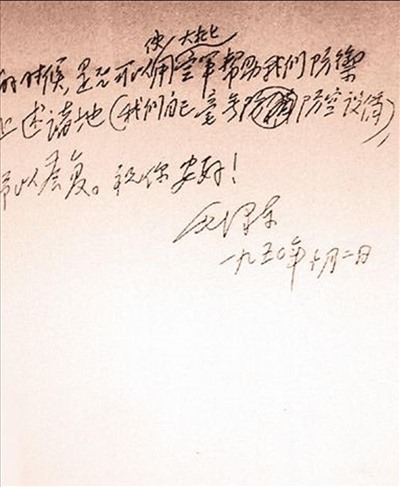

1950年10月2日,毛澤東關于請求蘇聯為志愿軍提供空軍掩護給斯大林的電報手跡。(部分)

1950年10月2日,毛澤東關于請求蘇聯為志愿軍提供空軍掩護給斯大林的電報手跡。(部分)

二、提前組建東北邊防軍

中央文獻研究室編《毛澤東傳》(1949-1976)(上)載之:1950年8月4日,中共中央政治局召開會議,分析朝鮮戰爭形勢。毛澤東在會上指出,朝鮮戰局可能逆轉。在講到美軍在仁川一旦登陸的后果時說:“如果美帝得勝,就會得意,就會威脅我。對朝鮮不能不幫,必須幫助,用志愿軍的形式,時機當然要選擇,我們不能不有所準備。”

《毛澤東軍事文集》(6)載之:8月5日,毛澤東致電東北軍區司令員兼政治委員高崗,指出:“(東北)邊防軍各部現已集中,八月內可能沒有作戰任務,但應準備九月上旬能作戰。請高崗同志負主責,于八月中旬召集各軍、師干部開會一次,指示作戰目的、意義和大略方向,叫各部于本月內完成一切準備工作,待命出動。務使士氣旺盛,準備充分,部隊中的思想問題必須予以解答。”

依據中共中央軍委主席毛澤東之指示,高崗于8月13-14日,在沈陽主持召開東北邊防軍、師以上主要領導干部參加的高級干部會議,即沈陽軍事會議。會議對東北邊防軍的任務、出國作戰的目的、意義、軍事準備的要求進行動員部署。

高崗受中央軍委委托,在會上作了報告。報告指出東北邊防軍為什么要準備赴朝作戰:如果美國侵略者占領了朝鮮,毫無疑問,一定會準備力量,來進攻我們的東北與華北,進攻我們的祖國。那么,我們究竟是讓它打下朝鮮,讓它準備力量,增長氣焰,等它打到中國的時候再去消滅它好呢,還是現在爭取主動,配合朝鮮人民軍,在國土以外,消滅敵人,保衛自己好呢。

顯然地,在國土以外消滅敵人,是有利于我們,有利于我們的朋友,有利于世界人民反對帝國主義爭取和平民主的事業的。所以為著保衛祖國,鞏固勝利,粉碎帝國主義的侵略計劃,我們必須主動地、積極地援助朝鮮人民,幫助朝鮮人民解放,使朝鮮成為獨立民主統一國家。也就是說,朝鮮人民的敵人,就是我們的敵人。朝鮮人民的勝利,就是我們的勝利。支援朝鮮和保衛我們的祖國與保衛世界和平是一致。因此這樣的戰爭是正義。(《抗美援朝戰爭史》)

同月18日,毛澤東致電高崗,指出:八月十五日送來你在(東北)邊防軍干部會議的報告收到了,這個報告是正確的”并決定(東北)邊防軍完成訓練及其他準備工作時間可延長至九月底,你加緊督促,務在九月三十日以前完成一切準備工作。(《建國以來毛澤東文稿》)

楊昭全、孫艷姝著之《當代中朝中韓關系史》載之:

8月26日,周恩來主持召開國防會議,會議的中心議題是檢查與督促東北邊防軍的作戰準備。

周恩來在會上指出,朝鮮戰爭長期化的出現,“加強了我們的責任,我們對于朝鮮不僅看做兄弟國家問題,還應看做是重要的國際斗爭問題,支援朝鮮人民,推遲解放臺灣,為此而采取積極態度,將東北邊防軍組織起來,就成為新中國面臨的新的課題。組建東北邊防軍,可能遇到兩種情況。

第一種情況是朝鮮人民趕李承晚下海,一鼓而下,很快解放全朝鮮,使得戰爭很快結束,至少告一段落。但根據兩個月來的作戰情況;這一設想大體上是不可能實現了。因此,不能不設想第二種情況,即戰爭的長期化。要準備在長期化的戰爭中逐漸消滅敵人。我們在第一種設想情況下組織邊防軍是備而不用;在第二種情況下,是加重了我們的責任,并且應該很快地積極準備。因為這種準備即將成為現實。我們此次作戰是對付美帝國主義,而不是單單對付李承晚偽軍。因此,必須加緊和加強準備工作,一切都要準備好,不要成為‘臨危應戰’,而要有充分準備,出手就勝。”

8月31日,周恩來依毛澤東之指示,主持召開東北邊防軍建設計劃會議,商討朝鮮戰爭長期化的趨勢,如何加強東北邊防軍問題,最終起草《加強東北邊防軍計劃》。計劃主要內容是:關于加強東北邊防軍和二線、三線部隊的部署,準備共動員部署11個軍36個師,連同特種兵和后勤部隊,共約70萬人。

該計劃于9月3日呈報毛澤東,毛澤東隨即批準了這一計劃。中央軍委的基本意圖是,在第13兵團等第一批出國作戰部隊出國赴朝參戰后,即以第9兵團由山東北上,進入位于東北邊防軍原駐地,作為第13兵團的二線部隊,隨時準備出國入朝作戰;同時,以第13兵團東進,進入第9兵團在山東之原駐地整訓,作為三線部隊,準備入朝作戰。

二線和三線部隊的部署,既鞏固了國防,保持了充裕的戰略機動力量,又保證了后續支援力量,占據了戰略上的主動權。為其后中國人民志愿軍出國入朝作戰,扭轉朝鮮不利戰局,奠定戰爭勝利打下了堅實的基礎。

三、美軍越過三八線就出兵

三八線是位于朝鮮半島北緯38度線附近的一條軍事分界線,其不等同于北緯38度線,長度約305公里,現在是朝鮮和韓國的國界線。

三八線是美蘇在二戰末期出自各自的目的,置朝鮮主權和利益于不顧,相互交易的結果,它的劃分使歷史上本來就多災多難的朝鮮民族,更加不能自主決定自己的命運。被彭德懷元帥稱為“這是我們真正的對手”的美國陸軍上將馬修·邦克·李奇微在其回憶錄中將朝鮮半島的形狀比喻為“從亞洲大陸伸出的一個肥胖的拇指”,而三八線就像這根拇指上難以愈合的疤痕,如同橫亙其中的一道鴻溝,雖然無形卻是難以逾越,無時不在顯示著朝鮮民族割裂的痛苦和被大國所左右的無奈。

三八線自劃定以來,南北雙方高強度的軍事對峙,美韓聯軍動輒組織的軍事演習,以及朝鮮不時的試射活動和任何偶發事件都有可能造成擦槍走火,朝鮮半島危機四伏,因此被稱為“冷戰的活化石”“世界火藥桶”。悉數朝鮮半島發生過的歷次對抗、沖突和危機,基本都與三八線有關,圍繞三八線朝鮮半島成為大國博弈的主戰場,某種程度上來講,三八線是大國相爭的利益線、是朝鮮半島的分裂線、是朝鮮(韓國)民族的屈辱線、是引燃朝鮮半島危機的導火線。

楊昭全、孫艷姝著之《當代中朝中韓關系史》載之:中國出兵不出兵,毛澤東多次強調過有個“底”,這個“底”不僅對朝鮮領導人金日成講過,也和蘇聯方面講過,即“美帝國主義如果干涉,不過三八線,我們不管,如果過三八線,我們一定過去打。”

毛澤東1953年9月12日在“抗美援朝的偉大勝利和今后的任務”講話中指出:“抗美援朝戰爭的勝利是偉大的,是有很重要的意義的。”他主要講了四條意義,其中第一條就是“和朝鮮人民一起,打回到三八線,守住了三八線”。他說:“如果不打回三八線,前線仍在鴨綠江和圖們江,沈陽、鞍山、撫順這些地方的人民就不能安心生產。”毛澤東對抗美援朝的結果是滿意的。他認為,僅從守住三八線這條來看,中國人民志愿軍就取得偉大勝利。從鴨綠江到三八線,中國人民志愿軍在極端惡劣的作戰環境下前推了數百公里,收復了朝鮮已失國土,而美軍凈退了數百公里。

從這個角度講,三八線是光榮的線、勝利的線、和平的線。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號