明末的人禍和天災

——從張居正改革談起

張文木

歷史是人的自覺奮斗的歷史與自然演化的歷史的統一,人類歷史事件離我們越是久遠,它就越接近自然。總結明朝滅亡的原因,既有人禍的內因,也有天災的外因。張居正的政治浪漫主義改革造成的后果可視為前者,而驟然大幅降溫的氣象條件,可視為后者。從主觀和客觀、內因和外因、歷史和現實幾個方面的綜合比較分析明亡原因,才較為科學。

一、張居正改革的教訓及其歷史比較

中國天氣暖冷對其北方部落產生的生存空間的壓力是巨大的。學界對氣候變化對北方游牧部落的生存條件的影響已有規律性的總結,學者程洪認為:

歷史上北方農牧交錯帶是農業文化與牧業文化多次交替的地區,對氣候變化極為敏感。研究表明,如平均溫度降低1℃,中國各地氣候相當于向南推移了200~300km;如降水減少100mm,中國北方農區將向東南退縮100km,在山西和河北則為500km。[1]

這就是說,“氣候變暖變濕,意味著中國農區向北擴張,宜農土地增加;反之,使一些地區變得不宜農作物的生長,農區向南退縮,宜農土地減少。”[2]氣溫變化與糧食產量的變化也有一定規律可循。學者張家誠研究認為:

如果其他條件不變,年平均溫度變化1℃或降水量變化100mm,中國糧食畝產將分別有10%的變化。[3]

天氣決定收成,收成好壞決定國柞的長短,這是中國中世紀國運興衰的基本線索。因此馬克思說:

我們在亞洲各國經常可以看到,農業在某一個政府統治下衰落下去,而在另一個政府統治下又復興起來。收成的好壞在那里決定于政府的好壞,正象在歐洲決定于天氣的好壞一樣。[4]

“15世紀開始,中國氣候逐漸轉寒,東部海平面又復沉降。”[5]寒凍、雪凍天氣大規模、大面積且長時段地鋪天蓋地襲來。對日益轉冷的天氣最為敏感是北方的蒙古瓦剌部落,為了尋求新的生存空間,他們不斷大舉南下掠擾明境,1449年明朝軍民在土木堡對其進行了最激烈的抵抗且取得勝利,史稱“土木之變”。

此后,蒙古瓦剌部衰落,相互混戰的蒙古諸部中,以韃靼的哈喇嗔部勃來和翁牛特部毛里孩最強,毛里孩擁立脫脫不花的兒子馬古可兒吉思為可汗。成化(1465~1487年)、弘治(1488~1505年)年間,達延汗[6]逐漸強盛,一度統一全蒙古。1543年(嘉靖二十二年),達延汗死,蒙古又分裂為四十幾個獨立的領地。其中以土默特部俺答汗最強。1548年(嘉靖二十七年)春,俺答乘黃河結冰進入河套。1550年又大舉進攻明朝。六月,圍攻大同。八月俺答下通州,直逼北京,大肆劫掠后退去。

除了外患還有內憂。規模較大的有1511年至1512年間的楊虎、劉六起義,聚眾至數十萬。他們轉戰河北、山東、河南等地區,1512年(正德七年)擊敗京兵,轉戰安徽、湖廣。年底,起義失敗。總體而言,16世紀初的內亂還是可控的。

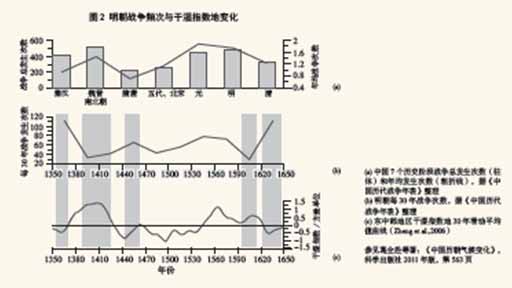

為了防備蒙古地方統治者的襲擾,明北還加長了北御韃靼的長城。明政府在東起鴨綠江西至嘉峪關一線先后設置遼東、宣府、大同、榆林(延綏)、寧夏、甘肅、薊州、太原(在偏關)、固原九個要鎮,稱為“九邊”,派駐重兵。又沿各鎮修繕長城。成化時(1465~1487年)明政府修筑東起清水營(陜西府谷西北)、西至花馬池(寧夏鹽池西)長達一千七百多里,嘉靖(1522~1566年)及以后,繼續在宣大、薊東一帶修筑偏東一段長城,以固邊境。[7]“從此北方的邊防更加鞏固,在二三十年中,明朝和韃靼沒有發生過大戰爭。”[8](參見圖2)

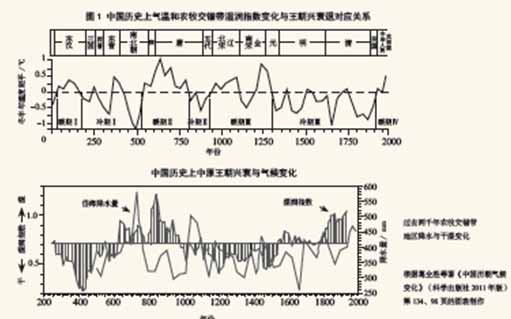

北境及內地的短暫穩定與16世紀開始的中國氣候變化有關。“1500年后,中國氣候進入了一個相對暖濕階段,長城以內的北邊農墾再度興成起來。”[9]隆慶年間(1567~1572年),中國東部氣溫略有上揚,北方農牧交錯帶的濕潤指數大幅上升,從相對干燥轉入相對濕潤區間。(參見圖1)其間北方屯田也大規模增加。從永樂后的原額屯田至萬歷初年(1573年)新屯田,北直隸各衛所新增3361420畝。陜西都司并行都司新增屯田12594732畝,遼東都司新增屯田1667266畝。[10]

外患內憂,迫使明王朝利用北方戰事稍緩的間歇期起用張居正進行政治經濟改革。明穆宗在位的時候,張居正(1525~1582年)因才能出眾,得到穆宗的信任。明穆宗隆慶六年(1572年),張居正得到大太監馮保與萬歷帝之母李太后的支持,取代了高拱。穆宗死前遺命張居正等三大臣輔政。穆宗死后,太子朱翊鈞即位,這就是明神宗萬歷皇帝。張居正在萬歷年間連續10年擔任內閣首輔(宰相)。為了挽救明朝統治的危機,他從軍事、政治、特別是經濟等方面進行改革,試圖扭轉嘉靖、隆慶以來政治腐敗、邊防松弛和民窮財竭的危局。改革——除其嚴重的負面作用外——起了相當的積極作用:“賦以時輸,國藏日益充”[11],國家財政收入增加,邊境安寧,萬歷初年明朝一度有了中興的景象。1582年6月(萬歷十年),張居正病死,一些改革的反對派重新聚集,指責張居正改革“務為煩碎”,清丈土地是“增稅害民”,實行“一條鞭法”是亂了“祖制”。他們撤銷了張居正死時特加的官爵和封號,進而查抄家產。改革失敗。

與漢、宋兩朝的王莽、王安石的改革比,張居正的改革還是比較幸運的,他的改革適逢中原氣溫和北邊濕潤度的上升時期,這為張居正改革提供了較好的自然環境,也使其改革避免了與國家雙雙敗落的“王莽式”結局[12]。

史書稱張居正“通識時變,勇于任事。神宗初政,起衰振隳,不可不謂干濟才”[13],但改革畢竟還是失敗了,此后明祚已近尾聲。

關于張居正改革的正面意義,史家論述較多,其負面后果,則多是些“功高震主”[14]之類的泛論,也有人認為他敗于財稅改革[15]。筆者認為導致張居正改革失敗從而明朝衰落的關鍵點不是財稅改革,而是以財稅改革為起點的金融改革:將已與生產資料形成穩定結合關系農民轉綁在貨幣上,用與貨幣的關系取代農民與國家的關系,這是張居正改革失敗的致命原因。書載:

神宗萬歷九年(1581年),張居正又在丈量土地的基礎上,把嘉靖初年已在福建、江浙等地施行的一條鞭法在全國范圍推廣和實施。實施一條鞭法的顯了均平賦役,它的主要內容是把原來按照戶、丁派役的辦法改為按照丁、糧派役,或丁六糧四,或糧六丁四,或丁糧各半,然后再與夏秋兩稅和其他雜稅合編為一條,無論稅糧、差役一律改為征銀、差役俱由政府用銀雇人充當。[16]

以土地為中介的農民與國家的直接關系轉變為以貨幣為中介的國家農民的間接關系,國家和農民同時只對貨幣負責,這樣的好處在“客觀上促進了明中葉后商品貨幣經濟的繼續發展,也說明農民對封建國家的人身依附關系比以前又有一定的松弛了”[17],用現在一些人的話說就是打破了所謂“國家壟斷體制”、“進一步擴大民間融資平臺”,但問題是,在中國資本主義工業資本沒有或尚未充分形成之前,將分散無組織的小農與國家分離并轉交給手握大量貨幣、以放息為生的高利貸者,就無異于將農民交給吸血魔鬼。因為“一條鞭法”的改革中,“小生產者需要貨幣,卻首先是為了支付(對地主和國家交納的實物租和實物貢賦轉化為貨幣租和貨幣稅,在這里具有重要的作用)”[18],而不主要是為了生產;土地所有者“由于特殊的或急迫的需要,而一時又別無有效辦法來獲得急需的貨幣時,只有把土地賣掉,以換取貨幣”[19]而“高利貸者除了貨幣需要者的負擔能力或抵抗能力外,再也不知道別的限制”。[20]中世紀歐洲受高利貸禍害至深[21],身為猶太人的馬克思對更也有深刻的研究,他說:

商人資本和生息資本是最古老的資本形式。[22]高利貸不改變生產方式,而是象寄生蟲那樣緊緊地吸在它身上,使它虛弱堪。高利貸吮吸著它的脂膏,使它精疲力竭,并迫使再生產在每況愈下的條件下進行。[23]對小農民來說,只要死一頭母牛,他就不能按照原有的規模來重新開始他的再生產,這樣,他就墜入高利貸者的擺布之中,而一旦落到這種地步,他就永遠不能翻身。[24]

“長年牧牛百不憂,但恐輸租賣我牛。”此句出自明初詩人高啟(1336~1374年)的《牧牛詞》,其意是長年放牛無憂的農民最怕因交不起租而賣掉家里的牛。到了明中期,于謙(1398~1457年)眼里出現的就是“老翁傭納債,稚子賣輸糧”[25]即老人去當雇工是為了掙錢還債,賣幼子是為了繳納租糧的現實。張居正改革后,在災變面前,江浙一帶的農民已有了“易子而食”[26]的無奈。明亡前夕,“走入他鄉亦餓死,朝廷加派猶不止”[27],除了造反,農民已無路可走。

事后看來,張居正改革與其說解放了農民,不如說解放了長期在重農抑商政策中受到壓制的金融力量。讓金融擺脫對社會生產依賴并反客為主,它就會成為奴役農民和瓦解國家的力量。張居正用于“解放”農民的貨幣并不是近代工業資本而是比工業資本更古老的“商業資本”退而“生息資本”,由此可以解釋,被貨幣“解放”出來的中國農民并沒有象中世紀英國圈地運動后的農民那樣轉為產業工人、中國也沒有象英國那樣走資本主義工業革命的道路。傅筑夫先生說:

社會上存在有大量游資,它本身又要求‘無息幣’,‘財幣欲其行如流水’,而社會上卻又沒有足夠大的生產部門來吸收這些游資,使之轉化為產業資本,從而促進資本主義因素的增長。這時社會的主要生產部門是農業,土地則是最主要的生產手段。社會上既然沒有其他更有利的投資場所,便只有購買土地來使貨幣發揮資本的機能,使土地成為生息手段。[28]“

土地不僅可以生息,而且是財富最穩妥的一種存在形態,社會上既然缺乏其他有利的投資場所,遂群起搶購土地。所以土地買賣的開始,同時就是土地兼并的開始。[29]

生息資本需要的不是農民生產而是農民對貨幣的需求,需要的不是農民而是身無分文因而對貨幣有強烈的終生需求的流民。大量的生息資本涌入生產領域既是張居正改革的惡果,也是造成中國歷史上包括明朝在內的許多王朝衰落的重要原因。錢穆先生在《中國歷代政治得失》一書中總結一條鞭法時說:

春秋時代的井田制,這是后代中國人理想的土地制度之范本。但即因當時貴族階級為求便利稅收制度之簡化,而終于把井田制度破壞了。……自唐代兩稅制以下,因于種種實際困難,逼得政府只在稅收制度上著眼用心,而把整頓土地制度這一重要理想放棄了。

傅筑夫先生在《中國封建社會經濟史》寫得更明白:

在流通中大量積累起來的商業資本,既沒有足夠發達的商品生產來與之相結合,亦即不能把商業資本轉化為產業資本,而僅僅當作流通手段來媒介商品交換,作衡量價值尺度,執行一些普通的貨幣職能,當它的積累數量超過了一定限度,作為商品的流通手段和其他職能也都成為不必要時,這個超過部分就不得不退出流通領域,當作貯藏手段,以貨幣形態的財富窖藏起來。但窖藏是不能增殖的,要使這種財富能夠增殖,在古代的具體歷史條件支配下,生息之道只有兩途,其一,是購買土地,土地是農業社會的主要生產手段,土地對于土地所有者來說,既是一種有利的生息資本,又是保障財富安全的一個穩妥的途徑,故手有余資的人無不想方設法去購買盡可能多的土地,這就形成了歷史上永遠無法解決的土地兼并問題,并成為一次又一次社會動亂和農民起義的總根源。[30]

貨幣存在的前提是買者與賣者的分離,這種分離的距離越大,社會對貨幣的需求就越大;而社會,不管是什么形態的社會,其生產一旦依附于貨幣,貨幣持有商就可以反客為主,成為控制社會和瓦解國家的絕對力量。張居正改革中除了田稅、徭役、商稅、手工業稅、海關稅大部分可用銀折納外,明廷官吏的薪水、國庫的開支也用銀支付。這種支付方式被制度化并導致政府從提供公共服務的角色轉為“政府購買公共服務”的角色,原來屬于政府管理的大量工作被“簡政放權”,斷腕式地移交給社會資本(實則是手持大量貨幣的商人——現在叫金融家——承包),農民從為國家提供產品的勞動者轉變為用自己的產品從貨幣商人手中換回貨幣的勞動者,朝廷和農民的、甚至整個社會的信用紐帶為貨幣所取代,“農民對封建國家的人身依附關系又有了進一步的松馳,農民生產的產品與市場的聯系也更加緊密了”[31]。這樣,手持大量貨幣的商人和高利貸者反客為主——這有些類似今天華爾街銀行家在美國的角色——成了社會的主人。商人一旦操縱了國家,其結果自不言而喻。孟子說:“上下交爭利,則國危矣。”[32]

社會已出現巨大的裂變危險,可明朝的學問人坐而論道的學風日益嚴重并使張居正改革負面惡果不能得到糾正[33]。處士橫議,是宋明兩代知識分子的通病。造成這種“議論誤國”惡習的原因可追溯至宋朝脫離實際的教育制度[34],元代大學者袁桷[35]說:“自宋末年尊朱熹之學。唇腐舌弊端,止于四書之注。凡刑獄簿書、金谷戶口、糜密出入,皆以為俗吏而爭鄙棄。清談危坐,卒至國亡而莫可救。”[36]錢穆先生更是痛陳:“學問空疏,遂為明代士人與官僚通病。掌握獨裁權的皇帝,往往深居淵默,對朝廷事不聞不問,舉世聞名朝形成群龍無道之象,而明代風習又獎歷廷臣風發言事,于是以空疏之人,長叫囂之氣,而至于以議論誤國。”[37]毛澤東曾批評王安石變法:“無通識,并不周知社會之故,而行不適之策也。”[38]若將毛澤東這個評價用在張居正身上也是合適的。

黑格爾說,一切偉大的世界歷史事變和人物都出現兩次;馬克思補充說:“第一次是作為悲劇出現,第二次是作為笑劇出現。”[39]比較而言,張居正的改革和商鞅、王莽的改革一樣都解放了農民,但張居正與商鞅甚至王莽不同的是,后二者將農民從貴族手中“解放”出來后交給國家,而張居正卻是將農民從國家手中解放出來交給擁有大量貨幣的商人繼而高利貸者。貨幣(這在今天叫“金融”)打倒了封建等級——這得到明朝農民的歡迎,但貨幣又建立起獨立于國家和生產者之外的等級,它反客為主后又將國家與農民統統踩在腳下——這使明代農民比秦漢農民更加不幸,轉用托爾斯泰的話說就是: 改革的紅利歷代都是相同的,不幸的后果卻各有各的不幸。張居正改革后,明國家與農民的信用關系隨日益嚴重的貨幣短缺而更為脆弱。崇禎五年(1632年),國家與勞動者農民的貨幣鏈接近中斷,浙江、南直隸等較富裕的八省秋季竟只能交上稅銀總額的14%,如表所示:

|

崇禎五年全國八省稅銀欠交統計 |

|||||

|

地區 |

銀總額/兩 |

欠交/兩 |

地區 |

銀總額/兩 |

欠交/兩 |

|

浙江 |

560 363 |

126 841 |

湖廣 |

667 897 |

87 094 |

|

江西 |

482 381 |

148 204 |

四川 |

161 791 |

53 254 |

|

福建 |

161 070 |

31 070 |

南直隸 |

878 321 |

232 049 |

|

河南 |

889 894 |

64 699 |

北直隸 |

225 606 |

16 335 |

|

資料來源:崇楨五年十二月二十八日戶部尚書畢自嚴奏折,轉引自葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第567頁。 |

|||||

萬歷以后,西班牙銀幣每年輸入中國達數百萬之多,貨幣量的大規模增加,加速了社會商品和勞動力的流通,也加大速了貨幣屯積和土地買賣的勢力。明中葉,土地兼并日趨激烈,皇帝、王公、宦官大規模置地,“數量之大,超過了以前任何時代”[40]。與今天房地產市場相似,大規模的土地兼并和屯積導致用其他于交易的流通貨幣減少,并因此產生因貨幣不足造成的政府與農民之間的信用斷裂,其結果對政府而言,就只有鎮壓一途;對農民而言,除了造反,則別無出路。

大凡改革者,都有一種“天變不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”[41]的勁頭,但這勁頭一旦與脫離實際的“戈爾巴喬夫”式的無知結合,其結果也是很可怕的。張居正改革導致明末無錢交稅抵租農民被迫求助利息竟達一倍至五倍的高利貸[42],農民因此很快失地并轉為流民。大規模的流民出現并步入造反大軍是張居正改革的最直接的惡果,也是此后明朝迅速轉入結構性不可逆衰落的根本原因。

16世紀末,也就是在張居正改革后不久,全國起義暴動已成星火燎原之勢。(參見圖2)1588年(萬歷十六年),在今安徽、江西、湖北交界爆發劉汝國領導的上萬農民起義;1589年李園朗、王子龍在廣東始興、翁源一帶起義;1599年、1604年、1606年、1622年(天啟二年)浙江、福建、南京、山東均有大規模的暴動。1627年(天啟七年),陜北澄縣饑民暴動,由此拉開了有李自成參加和領導并于17年后推翻明王朝的明末農民大起義的序幕。[43]

1637年(崇禎十年)楊嗣昌在《敬陳安內第一要務疏》用“星星之火”來描述方興未艾的農動起義,稱當時的破產農民“逃潰轉多,饑饉薦臻,脅從彌眾,星星之火,至今十九年。分之一股,各稱十數萬;合之股股,不啻百余萬。而黃河以南,大江以北,東連廬、鳳,西盡漢、延,幅員數千里之間,一任往來飄忽,生靈百億萬之命,盡遭屠戮傷殘”[44]。此前8年即1629年,明陜西戶部侍郎南居益上疏中用“燎原之勢”形容農民運動對明王朝將產生的沖擊,稱“九邊要害,半在關中”,“皆緣饑軍數數鼓噪城中,亡命之徒,揭竿相向,數載以來,養成燎原之勢”[45]。

二、伴隨人禍的是天災

萬歷之后的明朝廷真是禍不單行。緊隨張居正改革之后的又是天災。“萬歷后期至天啟年間中國氣候顯著變冷,北方風沙壅積日甚,旱災逐年增多,農業收成銳降”[46]。與此同期,中原氣溫與北方農牧帶的降雨量也直抵秦漢以來的最低點。(參見圖2)關于這一時期的天氣,史料有詳細記載:

1600年浙江嘉興、嘉善,冬運河冰凍。四川 什邡,冬,桃杏開花且實。

1601年畿輔八府及山東、山西、遼寧、河南荒、旱、霜。河南新蔡,正月初九,大雪四十日。浙江富陽、杭州,安徽石臺,,六月寒氣逼人,山中飛雪成堆,深山亦然。至七月始熱,八、九月仍熱如故,人民大病。

1602年中原多水,南方多冬雪。湖南瀏陽,春大雪,民僵死。

1604年北京、保定、遼東、山東、陜西、鳳陽報水旱災。北京延慶冬大雪。河北香河,九月杏華。定興、新城,冬十二月,雨冰,樹枝多折。安新,冬,大雪連旬,平地數尺。清河,冬祁寒,樹枝著冰,損折大半。河南方城、南召,十月,桃花盛開如春,牡丹開花數十朵。

1606年全國多水。江蘇淮安等縣,正月雨雪甚。海南 瓊山,冬大寒,百物凋落,六畜凍死。

1607年全國多水。陜西西安、鳳翔等地,五月申戌大雹。福建邵武,冬十二月,大雪,大樹叢竹盡折。南京正月雪后池內冰結為花。安徽太湖,冬,水結冰。

1608年秋自江淮以北如陜西、河南等地,旱魃為虐,赤地千里。上海、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南、云南 各地大水泛濫為災。甘肅酒泉二月初二日起大雪,降深丈余。河北定襄、山東莒縣,秋后桃花開。

1612年,是年山東、河南蝗。南方大水。河南淮陽正月寒冰,大折樹木。江蘇淮陰,元旦大雪,深數尺。四月,冰雹大如碗缽,地深五寸;漣水,雹殺麥,四月十六、十七日大雪。河南淮陽,正月雨水,寒冰,大折樹木。

1615年,是年三月至七月,不雨,民情嗷嗷,多逃亡者。蓋自京畿、河北以至山東三千里。南方多水。廣東大埔又雪,摧木折枝。

1616年,是年春畿內、山東、河南、淮、徐,大饑。七月陜西旱,江西、廣東,水。河南、淮南、揚、常、鎮,蝗。七月乙未,時江西水忽漲;河南蝗蝻冰雹。廣東南詔霪雨驟決。江蘇六合、無錫,正月初三,天雨彩雪。浙江鄞縣、慈溪、遂昌,,正月大雪,積雪墜空如傾封垛,一二尺或三尺許,山中坎陷平填七八尺,摧拉竹木無數,陰凍連旬,檐冰長短垂如銀柵。安徽和縣正月大(彩)雪。安慶、桐城、潛山,冬燠,桃李華。望江,春大雪,冬燠,桃李華。泗縣,蝗食田苗,赤地如焚。當涂,二月,大雪彌月,深數尺,山獸落平原,人手縛之。夏,蝗蝻為災。山西 大水。波陽,正月大雪,深四五尺。

1618年,是年全國天氣由水轉寒。河北清苑、容城,春三月,風雪異常,行人有凍死者。河南西平,坑凍,結冰花。汝南、上蔡,九月雪。山西 高平,秋九月,大雨水。至十三日酉刻,大雨雪,落樹俱成冰城,折傷者無算,凜烈如冬,數日方燠。陜西四月二十二日,多處大雨雹,凍死各營騾駝一千九百九十九匹頭只。山東滕縣,除夕雨雪。上海嘉

大寒天氣的壓力逼使東北女真諸部族聚集于努爾哈赤麾下并南轉向明廷發難。1616年(萬歷四十四年)正月努爾哈赤建國號金。1618年(萬歷四十五年)努爾哈赤以“七大恨”告天,起兵反明。隨后攻陷撫順,五月,陷撫安等十一堡,七月陷清河堡,遼東屏障皆失。由此拉開了后金與明朝決裂并最終顛覆大明王朝的大幕。此后中原氣候持續下降,天下大亂,狼煙蜂起。萬歷47年(1619年),應付北方戰事的遼餉已與加派田賦持平,而到崇禎元年(1628年),應付北方戰事的遼餉竟占高于加派田賦130.34%[48]。天災人禍,民不聊生,明祚日益接近終點。史載:

1619年甘肅蘭州、皋蘭,冬十月樹花悉開。江蘇盱眙,大旱,赤地千里。冬大雪,平地丈余,淮河冰合。安徽穎上,大雪彌空,百鳥餓死。湖北蘄春,冬大雪,深四五尺。

1620年全國氣溫持續轉寒,普降大雪,南北河冰,車馬可渡。

1621年大寒持續。浙江、安徽、湖北、湖南普降大雪月余。漢水冰凍,,冰堅可渡。

1622年氣溫回暖,安徽舒城大雪,自冬歷春深逾丈,窮民凍死者甚眾。

1624年河北盧龍、遷安、玉田,秋八月望,大風雨,凍死人民甚眾。平鄉,春大雪。山西長治 冬,平順大雪三晝夜,樹盡折。山東文登、榮城,瑞雪三尺。

1628年上海松江連續三年見雪。陜西冬木冰,戶縣、周至,三伏無雨,冬大雪,牛羊多死。綏德、榆林、延安,十二月,草木冬華。江南多地大寒,冬,池河魚凍死。湖北仙桃撿魚者亦凍死。

1630年大寒,多地大雨雹。湖北廣濟,大雪雷;當陽,有虎噬人。

1631年大寒,雪雹凍死人畜無算。山西十一月,河冰堅可渡。

1632年天寒,南北多地大水。江蘇鎮江、丹陽,六月天甚寒,人多衣棉。

1633年北京 正月辛亥大雪,深二丈余。江蘇高淳,冬樹冰成甲胄,越旬解。江西景德鎮,積雪自十月至次年正月,行路斷絕,凍餒死者無算。河南冬十月,黃河結堅冰如石,丁卯(初八日)流賊二十余支,乘冰竟渡,若不知有黃河者。禹縣,冬異雪彌旬。

1634年江西、河南、云南大旱。安徽野鼠數百萬自北渡江而南。山東歷城、昌樂、安丘、淮坊,春雨雪。臨沂、莒縣,九月大雪。江蘇多縣四月雨雹。浙江 大水。杭州 正月大雪。廣東從化、韶關、樂昌、仁化、大埔、五華、興寧,正月大雪數日;從化、韶關兩地雪深一二尺。

1635年北旱南水,飛蝗遍野,多地大饑。山西十二月虎澗河結冰橋,河南開始黃河冰結如石。

1638年夏兩京大蝗。兩京及山東、山西、陜西、上海、江蘇、浙江、安徽、河南、海南,大旱、大蝗。江西、廣東、廣西、貴州 大水。湖南大寒大凍。

1639年,山東、山西、河南、陜西、浙江,大旱、大蝗、大饑。八月,白水,同宮、洛南、隴西諸邑,千里雨雹,半日乃止,損傷田禾。福建、廣東 大水。

1640年五月,兩京、山東、河南、山西、陜西大旱、大蝗、大饑、大饑。浙江、三吳大饑。自淮而北至畿南,樹皮食盡。

1641年全國大旱、大蝗、大饑、大亂,人相食。

1642年旱、蝗、水、疫。

1643年大疫,南北數千里,北至塞外,南逾黃河,十室鮮一脫者。山東、東上海、江蘇、安徽、冬多雷震。湖南、云南大旱、廣東大水。[49]

這里,有兩點需要說明,第一,造成明末天寒的原因除了自然氣象變化外,也有今人說謂“霧霾”天氣(粉塵)的因素。事實上,霧霾并不是今天的特有氣象,而嚴重的霧霾可以造成天氣的降溫。17世紀前半葉,中國“雨土”頻次與同期冬溫指數形成極大的“剪刀差”,其間,“雨土”次數和冬低溫指數都達到自1500年以來的最大值,張居正改革恰恰就發生在此之前,明亡恰恰就出現在此間。(參見圖3)

第二,明末天氣驟冷還與同期的太陽黑子變化相關。“當太陽黑子存在時,氣溫上升,太陽黑子消失時,溫度便會下降。”哈佛大學天體物理學家Will Soon博士研究發現:“從1645年開始,持續到1715年,這期間沒有觀察到太陽黑子。這就是著名的小冰期。”[50]從1420年至明亡的1644年,全球經歷了太陽黑子較少的“史波勒極小期”[51]和“蒙德極小期”[52],同期中國與全球氣候一樣變得越來越冷。張居正改革恰恰就發生“史波勒極小期”向“蒙德極小期”過渡“溫暖”帶上,而明亡恰恰就出現在后一個即“蒙德極小期”的最底端,此間為太陽黑子數量最少、氣溫極冷期,(參見圖4)同期歐洲還發生了幾乎歐洲主要國家都卷入其中且空前慘烈的“三十年戰爭”(1618~1648年)。

1644年,明崇禎十七年,李自成稱王于西安,國號大順。3月入北京。

崇禎誠非亡國之君,諸臣亦未必深誤其君。自然界之異變及其難以抵御之偉力,豈滄海一粟之人類所能旋轉。[53]

汪榮祖先生是在學術界過度強調明亡的社會性原因的背景下說出這樣的評價的,有突出強調的成分。客觀地說,天氣降溫是明亡的重要的因素,但還不是決定性的因素。如果不是這樣,我們就不能解釋在“蒙德極小期”(1645?1715年)以及相應的“明清小冰期”[54]遠未結束的氣象條件下為何清人不僅建立而且還能坐穩天下,而細察中國統一條件下的王朝更替,在同一極冷期或說極冷期遠未結束[55]的氣象條件下完成王朝變更的,似乎只此一例。

但崇禎畢竟是生不逢時,他畢竟是失敗了。造成失敗的很重要的原因前有張居正的以賦稅貨幣化為主導的財政改革造成的人禍,后有主要是由太陽黑子活動減少造成的全球性大寒天氣這一不可抗的自然因素,這兩者在對自然環境依賴較大的牧農時代,其破壞性就更為顯著。天冷壓縮了北方部落間的生存空間,張居正改革將老實巴交的廣大農民變為不可遏制的流民大軍,再加天寒地凍的驅使,崇禎縱有五頭六臂,也抵不住來自四面八方的“討食”力量的消耗,此時崇禎的命運正如郭沫若形容商紂王時說的,是“一幕英雄末路的悲劇”[56];唐人羅隱有“時來天地皆同力,運去英雄不自由”[57]的說法,后一句送給崇禎倒是很貼切的。

崇禎在歷史詞典中,已不是一個帝王的名子,而是一個王朝沒落的符號,而這一切的開端當始于張居正力推的以稅賦貨幣化為主導的改革。

三、以史為鑒,可知得失

意大利歷史學家貝奈戴托•克羅齊說:“當生活的發展需要它們時,死歷史就會復活,過去史就會再變成現在的。羅馬人和希臘人躺在墓室中,直到文藝復興時期歐洲人的精神有了新出現的成熟,才把它們喚醒。”[58]同樣的道理,我們今天將張居正連同明末這段歷史從墓室中“喚醒”,也是由于現實“生活發展需要”。

在結束我們關于明末教訓的討論時,有趣且有比較意義的是20世紀30年代的中國形勢及建國后毛澤東解決農民問題的方法。1930年初,毛澤東同志著文《星星之火,可以燎原》,顯然他當時也感受到明末同樣的問題:國民黨為了發展大量引進外資,“依靠外國輸血”導致農業過早商品化及由此引發的農民大量破產并由此點燃了中國革命的“星星之火”。這些與明萬歷年間的張居正改革的結果幾乎如出一轍。從三十年代土地革命戰爭中走過來的毛澤東對此體會最深、看得也最明白,因此建國初他下功夫最大的就是農民問題,他著力探索的是如何防止農民變為流民。

最終毛澤東那一代共產黨人選擇社會主義道路,用集體所有制將農民組織起來。盡管20世紀60年代初中國也遭遇了嚴重的自然災害,但中國農民社會主義主義建設的生力軍和社會主義國家的可靠的階級基礎的性質始終沒變。

以史為鑒,可知得失。明末、民國的反面經驗和新中國遵循“歷史唯物主義的大道理”的成功實踐,對于我們今天的農業改革都是值得研究的。

說明:本文刊發于《中國投資》2015年第6期。

[1] 轉引自葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第105頁。

[2] 葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第105頁。

[3] 轉引自葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第112頁。另可參見何凡能、李柯、劉浩龍:《歷史時期氣候變化對中國古代農業影響研究的若干進展》,載《地理研究》2010年12期。

[4] 馬克思:《不列顛在印度的統治》,《馬克思恩格斯選集》第2卷,人民出版社1972年版,第65頁。

[5] 葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第526頁。

[6] 孛兒只斤·巴圖孟克:(公元1474~ 1517年),蒙古族,又稱察哈爾·巴圖蒙克,成吉思汗第十五世孫,阿寨臺吉次子阿葛巴爾濟濟農之子;蒙古察哈爾部人。著名明朝時期蒙古大元可汗,亦稱察哈爾蒙古達延可汗,察哈爾氏鼻祖。達延汗年幼時被授予“徹辰”稱號,攝政。1487年,16歲的達延汗開始親政。經過與衛拉特部的數度征戰,將其擊潰。1506年,達延汗征服亦思馬因、火篩、亦卜剌,統一漠南蒙古。后人稱其為蒙古的“中興之主”。蒙語尊稱為巴圖蒙克達延汗,在位時間從公元1480~1517年,終年44歲。

[7] 朱紹侯:《中國古代史》(下冊),福建人民出版社1982年版,第160~161頁。

[8] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第195頁。

[9] 葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第548頁。

[10] 數據引自梁方仲編:《中國歷代戶口、田地、田武統計》,上海人民出版社1980年版,第364頁。

[11] 《明史》卷二百十三《張居正傳》,參見許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》第7冊,漢語大詞典出版社2004年版,第4316頁。

[12] “王莽登基后,中國氣候進一步轉冷,并在其后的30年中成為秦漢時期最寒冷的階段。其中東中部地區冬半年平均氣溫約比現今低0.4℃,自然災害進一步加劇,以致‘谷稼鮮耗,百姓苦饑’,社會經濟系統瀕臨崩潰。”葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第204頁。

[13] 《明史》卷二百十三《張居正傳》,參見許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》第7冊,漢語大詞典出版社2004年版,第4321頁。

[14] 《明史》說張居正:“權柄之操,幾于震主,卒致禍發身后。”參見許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》第7冊,漢語大詞典出版社2004年版,第4321頁。

[15] 參閱黃仁宇:《十六世紀明代中國之財政稅收》,生活、讀書、新知三聯書店2001年版。

[16] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第196頁。

[17] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第197頁。

[18] 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社版1975年版,第676頁。

[19] 傅筑夫:《中國古代經濟史概論》,中國社會科學出版社1981年版,第57頁。

[20] 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社版1975年版,第677頁。

[21] 在查理大帝時代,收取100%的利息,被認為是高利貸。1344年,在博登湖畔的琳道,本地市民收取216又2/3%的利息。在蘇黎世,評議會規定43又1/3%為法定利息。在意大利,有時必須支付40%的利息,雖然從十二世紀到十四世紀,普通的利息率不超過20%。維羅那規定12 又1/2%為法定利息。弗里德里希二世皇帝規定10%的利息率,但只是給猶太人規定的。他是不屑替基督徒說話的。早在十三世紀,10%已經是德國萊茵區的普通利息率了。轉引自馬克思:《資本論》第三卷,人民出版社版1975年版,第675~676頁。

[22] 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社版1975年版,第674~675頁。

[23] 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社版1975年版,第688頁。

[24] 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社版1975年版,第678頁。

[25] [明]于謙:《荒村》。

[26] (1587年)“邑大旱,萍藻盡枯,明年,民大饑,有易子而食者,有以妻易數餅者,有饑不可忍牽手就溺者,有潛身義冢食新死胔者,有烹子罐中為邏卒擒報者。及有司設法賑濟,無及于事。”雍正《分建南匯縣志》卷十四救荒,轉引自張德二主編:《中國三千年氣象記錄總集》(第2冊),鳳凰出版社、江蘇教育出版社2004年版,第1271頁。

[27] [明]方以智(1611~1671年):《田稼荒》。

[28] 傅筑夫:《中國封建社會經濟史》第1卷,人民出版社1981年版,第32頁。

[29] 傅筑夫:《中國封建社會經濟史》第1卷,人民出版社1981年版,第323頁。

[30] 傅筑夫:《中國封建社會經濟史》,第2卷,人民出版社1982年版,第568頁。

[31] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第205頁。

[32] “交征”,相互爭奪。引自《孟子·梁惠王上》。

[33] 參閱黃仁宇《十六世紀明代中國之財政稅收》第二節第二部分《理論與實踐相分離》,生活、讀書、新知三聯書店2001年版,第418~420頁。

[34] 錢穆評論說:“是學風之陋,南宋以來已然。”錢穆著:《國史大綱》,商務印書館1994年版,第698頁。

[35] 袁桷(1266~1327年)元代學官、書院山長。字伯長,號清容居士。慶元鄞縣(今屬浙江)人。

[36] 轉引自錢穆著:《國史大綱》,商務印書館1994年版,第698頁。

[37] 錢穆著:《國史大綱》,商務印書館1994年版,第698頁。

[38] 薜澤石:《聽毛澤東講史》,中央文獻出版社2003年版,第355頁。

[39] 馬克思:《路易·波拿巴的霧月十八日》,《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1972年版,第603頁。

[40] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第188頁。

[41] 《宋史·王安石列傳》

[42] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1965年版,第187頁。

[43] 這些起義詳情可參閱朱紹侯主編:《中國古代史》(下冊)第六節《明末農民戰爭》福建人民出版社1982年版,第188~215頁。

[44] [明]楊嗣昌撰:《楊文弱先生集》卷十,南京圖書館藏清初刻本,第130頁。

[45] [清]計六奇:《明季北略》卷五《南居益請發軍餉》,中華書局1984年版,第104頁。

[46] 葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第566頁。

[47] 氣象記錄參見張德二主編:《中國三千年氣象記錄總集》(第2冊),鳳凰出版社、江蘇教育出版社2004年版,第1352~1460頁

[48] 梁方仲編:《中國歷代戶口、田地、田武統計》,上海人民出版社1980年版,第379頁。

[49] 氣象記錄參見張德二主編:《中國三千年氣象記錄總集》(第2冊),鳳凰出版社、江蘇教育出版社2004年版,第1640~1631頁

[50] 崔宏偉、[美]S.弗雷德•辛格、[法]萬森•庫爾提歐、承繼成編著:《自然是氣候變化的主要驅動因素》,中國科學技術出版社2012年版,第214頁。

[51] “史波勒極小期”是發生在1420年至1570年(亦有一說是1450年至1550年)年間的一個太陽活動低潮期。這段發生在開始觀測太陽黑子之前的現象,是經由分析與太陽活動有強烈關聯的樹木年輪中碳-14含量確定的,并以發現者德國天文學家古斯塔夫·史波勒(1822~1895)命名之。

[52] “蒙德極小期”指的是發生在1645?1715年前后的一個太陽活動低潮期。科學家愛德華•沃爾特•蒙德(1851?1928)發現這段期間的太陽黑子非常稀少,因此以他的名字來命名。

[53] 轉引自葛全勝等著:《中國歷朝氣候變化》,科學出版社2011年版,第568頁。

[54] 明代嘉靖至清代道光年間(1550年至1851年),中國曾出現長時段的極寒天氣,被稱為“明清小冰期”。

[55] “我國最寒冷期間是在十七世紀,特別以公元1650~1700年為最冷。”竺可楨:《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》,《竺可楨文集》,科學出版社1979年版,第490頁。

[56] ““在這兒表示著一幕英雄末路的悲劇,大有點象后來的楚霸王,歐洲的拿破侖第一。””郭沫若:《駁〈說儒〉》,《郭沫若全集》第1卷,人民出版社1982年版,第452頁。

[57] 潘慧惠:《羅隱集校注》,浙江古籍出版社1995年版,第85頁。

[58] [意]貝奈戴托•克羅齊著,傅任敢譯:《歷史學的理論和實際》,商務印書館1982年版,第12頁。

[59] 中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1949-1976)》第2卷,中央文獻出版社2013年版,第207頁。

[60] 中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1949-1976)》第4卷,中央文獻出版社2013年版,第124頁。

[61] 中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1949-1976)》第3卷,中央文獻出版社2013年版,第353頁。

[62] 中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1949-1976)》第5卷,中央文獻出版社2013年版,第172頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號