今年,中國要高調紀念世界反法西斯勝利七十周年,我也來談談我的想法。多年來,我一直是從微觀的角度來研究中國抗戰史的;而今天我要談的,是一個范圍很大的宏觀問題。

目前,研究中國抗戰的學者,不外乎兩種方式:一種是從中國這個宏觀整體上來談抗戰,或者從共產黨角度,或者從國民黨角度來看待全國抗戰;還有一種,是從微觀的局部戰場上談抗戰的,或者是某一具體的國軍戰場,或者是某一具體的共軍戰場。

一般從宏觀整體上談抗戰的,以專業學者和領導人為多,比如在中國大陸,以學者為主;在臺灣,以過去的國民黨老將軍為主,學者則很貧乏。從研究的深度來看,大陸方面的客觀性、公平性和深刻性,遠遠高于臺灣的水平。臺灣很多遺老,包括郝柏村在內,至今都沒有脫離貶低中共的抗戰、抬高國軍的抗戰這個國共內斗的思維模式。

而從微觀的局部戰場上談抗戰的,都有一層前輩人曾在抗日軍隊效力的后輩人的血緣關系。比如研究中國遠征軍的有幾個,研究國民黨長沙血戰、常德血戰的也有幾個,大都是國民黨軍人的后裔,而且取得了可觀的研究成果。迄今為止,如此細致的研究共產黨晉察冀抗日根據地中的一小部分——狼牙山一分區抗日歷史的,或者說,用數年時間在解剖中共抗戰史這一只麻雀的,現在還出現的人不多。

要特別說明的是,同樣是研究中共抗戰的歷史,有人習慣于站在幾十年來如一日的中共立場上,老生常談;也有人開始站在整個中華民族的立場上,以更新的視野視角談中共的抗戰歷史。

無論從宏觀角度還是從微觀角度研究中國的抗戰,都各有長處和短處。

以我的個人體會來看,微觀角度談抗戰,看到的多是樹木,不是樹林,難免會出現眼界狹窄的片面性觀點。從宏觀的角度談中國抗戰,看到的是整體和樹林,缺乏的是“解剖麻雀”這樣的具體實例。但談宏觀和微觀的這個問題,又不能絕對化,把宏觀和微觀的問題絕對的對立起來。在一定情況下,研究微觀局部的問題也可以從中認識到宏觀整體的問題,誰說“解剖麻雀”就不能認識到整個鳥類。所以,研究微觀抗戰史,同樣可以從微觀中見宏觀,進而了解到整個中國、整個世界的抗日戰爭全貌。

今天我就來談談“日本侵華戰爭的戰略意圖”這個問題。

1937年7月7日,隨著盧溝橋的槍聲,中國的全國抗戰全面打響。當時的普遍觀點(包括今天)是認為日本侵略者要徹底滅亡中國,奴役整個中國,要中國人當亡國奴。

我認為,這話既對、又不完全對。因為日本在當時已經確定了全面的戰略方針,占領中國(我不用“滅亡”、“奴役”這樣的字眼,因為在當時,似乎“占領”更準確一些),只是它實施全部戰略計劃的一個組成部分。

日本在當時的戰略計劃是什么?日本人制定的是一條“蛇吞象”的戰略計劃,當時過高估計了自己實力的日本人,并沒有想到自己是在走一條自不量力的玩火災難。它的目標是統治整個亞洲和西太平洋,建立“大東亞共榮圈”,當亞洲王和西太平洋的海上霸王。日本的這個戰略目標,1937年的侵華戰爭不過是第一步,1941年底才開始全面實施它的戰略計劃,將占領整個亞洲和西太平洋轉化為現實。

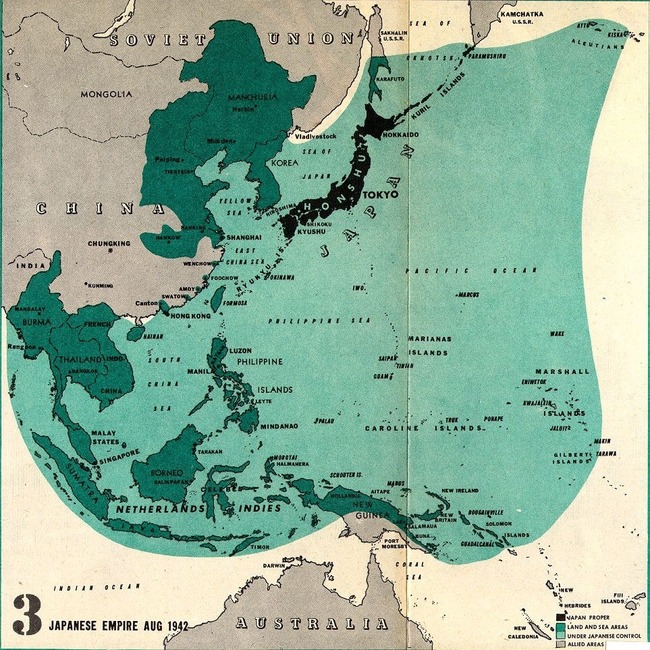

二次大戰中日本曾經控制的勢力范圍

依照這個戰略目標,日本在上個世紀末最先侵略朝鮮,接著以此為踏板,1931年占領中國的東三省(日本叫“滿洲地區”),接著是1933年到1935年侵占內蒙古和察哈爾,接著是1937年7月,侵占了中國的東南部及沿海地區。這期間的1939年,日本曾經不滿足于占領半個蒙古即內蒙古,它還要拿外蒙古開刀,結果在比它更強大的蘇聯軍隊的面前栽了跟頭,于是掉頭向南,1941年底,不宣而戰偷襲美國,太平洋戰爭拉開帷幕。

日本在歷史上侵占的實際領土

日本的這一利令智昏的戰略計劃幫助中國建立了強大的同盟軍。從1937年孤身抗戰到1941年底,中國終于看到了勝利的曙光。否則,單憑中國當時的經濟、財力和軍力,是絕不能單獨戰勝日本侵略軍的。

我多次談到過,日本人敢于大膽進攻中國,并不僅是當時的中國經濟、財力和軍力都要大大的弱于日本國,更重要的一個原因還在于:在中國的歷史上,中國人有數次甘愿臣服于外族侵略者的經歷,日本人看到了中國人愚昧、自私、落后、保守的劣根性一面。比如北宋亡于金、南宋亡于元、明亡于清等等。起兵反抗到底的只是極少數中國人,多數中國人都選擇了與強大的外來侵略者合作的道路。

當年,1941年底,如果不是日本人利令智昏,忘乎所以,竟然選擇與強大的美國及英法等國同時宣戰,把自己拖進戰爭的泥沼,中國當時的抗戰前景是很危險的。危險性在于:日本當時占領了中國經濟最發達、物產最富庶、也是人口最集中的東部地區,這是當時中國的幾乎全部財政收入及兵員來源的主要地區。在數年戰爭的拖累下,疲憊不堪的中國東部地區越來越多的人渴望和平,有一種“抗戰疲乏”的精神狀態。這段時間,國共雙方的抗日軍隊同日本侵略軍之間,出現了一種微妙的存在關系,敵對雙方的交戰次數減少,某些軍方向日本人暗送秋波。這一時期也是華北、華東、華南偽軍急劇增加的最集中時期。

如果當時日本國的領導人更有遠見,采用一種謹慎保守的戰略方針。由此導致:1941年底的太平洋戰場上沒有開辟,沒有把美國及英法大國拖進戰爭,日本將全部兵力投進中國大陸,中國即使不會出現元初、清初那樣的臣服局面,也會出現三國演義那樣的長期分裂局面,因軍事割據而造成的中國分裂的景象將會延續起碼數十年甚至更長的時間。

日本的這個戰略意圖,在對中國侵略過程的具體實施中十分明顯。我以我比較熟悉的晉察冀為例。1937年7月爆發的中國抗戰,在最初的一年多時間里,順利占領平津、華北的日軍主力一路南下,偏軍西下。此時,華北東北的“滿洲國”地區、華北北部的察哈爾、內蒙古地區,都在幾年前被日軍占領,成為日軍屯兵的后方。急于解決全中國戰事的日本軍隊,最初的一年占據的是“點和線”,幾個大中城市和沿途的鐵路、公路線。南下和西下的日軍,成為河北省境內的“過路神仙”,沿交通線匆匆路過,無暇旁顧,這就給了在晉察冀三角地區建立抗日根據地的八路軍以可乘之機,在短短的一年多時間里發展壯大。

1938年的晉察冀地區,遍地游兵散勇,成為八路軍能迅速擴軍的強大流動兵源,但到了1939年,這部分流動兵源基本上被各種政治勢力瓜分一空,其中,精悍進步的成員均已被八路軍收羅在手;少部分老弱落后的成員淪為土著武裝,或者被日偽政權收攏為偽軍。

當年,1937年10月,如果沒有共產黨八路軍進入敵后的晉察冀地區建立抗日根據地會怎么樣?我分析過,晉察冀地區,當時國民黨軍隊早已跑光,即使當地有抗日力量想加入到國民黨軍隊也無處可尋。所以,滯留在晉察冀地區的游兵散勇,數量高達幾十萬,如果沒有共產黨八路軍存在,這部分人會有相當數量加入到偽軍當中,成為日本軍隊進攻國民黨軍隊的重要助手。

近年來,臺灣的國民黨軍元老大肆宣揚,中國抗日戰場的敵后也有相當數量的國民黨軍在打游擊,而且也占據了相當地盤。還有一個大陸研究抗戰的歷史學家,在臺灣看到了陳誠關于“向華北派出三十萬軍隊”的手跡。這話不假,但在這一事實的后面卻另有文章,只是那些臺灣國民黨軍的元老沒說出罷了。我替他們來說。

國民黨軍能夠在日軍的敵后打游擊,有一個先決條件,就是有共產黨軍隊的存在。如果共產黨軍隊不存在,日軍騰出手來專門打國民黨游擊軍,國民黨軍隊自己很難單獨站得住腳。

為什么呢?

1937年8月,平津淪陷后的華北,尚有國民黨軍隊八十萬人,而日軍只有約十萬人,但國民黨軍沒有作絲毫的抵抗,一路后退,放棄了華北。以后,看到中共在日軍后方的晉察冀地區建立了抗日根據地,而且站住了腳,陳誠有了“向華北派出三十萬軍隊”的想法。但實際上這是不可行的,所以中國國民政府的最高領導人蔣介石拒絕實行此方案。

毫無疑問,中共實行的游擊戰一大戰術特點,就是“敵進我退”,打不過就跑。但共產黨軍隊的跑和國民黨軍隊的跑卻有著本質上的區別。

共產黨軍隊的跑,是在原地跟鬼子打轉轉,兜圈子,鬼子前腳走,八路軍后腳馬上回來。這是因為,共產黨建立了敵后抗日根據地,同根據地的老百姓有著魚水不可分的密切關系。共產黨軍隊不會拋棄根據地和老百姓擅自撤退。1942年的晉察冀,即使放棄了冀中根據地的黨政軍的組織機構編制,但地下組織和地方部隊依然存在,并沒有全部撤走。

反觀國民黨軍隊,一旦遇到日本軍隊,打不過就跑,一跑幾百里上千里,不再回來。跑不及怎么辦,那就只能集體投降,改編為皇協軍。這一點是今天的臺灣國民黨軍元老們極力所回避不提的。

還有一個更重要的原因,臺灣的國民黨老軍人更是只字不談,那就是,當年的共產黨軍隊,無論八路軍、新四軍,都同老百姓有著密切的魚水關系,這是共產黨軍隊在敵后能站住腳的決定性原因。國民黨軍隊恰恰相反,它在大撤退時丟下老百姓不管,還一路搶掠財物強奸婦女,留下了極壞的名聲,老百姓豈能支持這樣的軍隊?

按照時間順序,1938年過去,1939年到來,面對自己占據的后方出現了越來越多的抗日力量,日本軍隊開始從一年前的“點和線”戰略,逐漸向“點和線”周邊的“面”發展。日本軍隊同占領區、即敵后抗日根據地的矛盾日漸上升為主要矛盾。國民黨統治區、即大后方受到的日軍軍事壓力大大減輕。

有一個重要的現象不能不說。

1941年底日本發動太平洋戰爭,日軍向東南亞地區展開大進攻。當時日本人提出的口號,是“從白種人的統治下解放黃種人”。日本軍在越南、柬埔寨打擊法軍,在香港、新加坡、泰國打擊英軍,在菲律賓及南洋群島打擊美軍,主要的打擊對象都是西方人。所以,這個口號在當時的東南亞深得人心,使得日本人在東南亞統治五年,從沒有激起當地人大規模的軍事反抗。這與中國淪陷區建立敵后抗日根據地形成了鮮明的對比。

但日本軍隊在東南亞、新加坡、印尼對中國華人華僑的屠殺和財產剝奪,卻給中國人留下了很壞的印象。也給后來,印尼、菲律賓的社會暴亂中當地人對華人展開大屠殺開了個頭。我曾預測,如果不是日本人在對東南亞的侵略戰爭中對華人大屠殺和財產剝奪,華人將在東南亞獨立政府中占有重要的領導地位,積極參與到所在國的政治構架當中,而后來的東南亞土著居民對華人的大屠殺也很難產生。

晉察冀抗日根據地是中共在敵后建立的第一個根據地,以后,有了晉綏、晉冀魯豫、山東、皖北及蘇北等抗日根據地。如果沒有中共領導的這些敵后抗日根據地,幾百年前成吉思汗統治幾乎整個亞洲大陸的歷史將會重演。絕對人口并不多的蒙古族人,率領著滿族人、契丹人、北方漢人、特別是數量龐大的回族人的部隊,打下了大半個歐洲后,回過頭來又滅掉了南宋。與此相仿,日本軍也將會滅掉中國后,以豐富的中國物產為戰爭資源,以中國龐大的人口為勞動力和兵員,大日本皇軍驅趕著由朝鮮人、臺灣人、滿洲國人、察蒙人和漢族人為主體的仆從軍,把南亞、東南亞、西太平洋的戰火燃燒得更旺。

中共領導的敵后抗日根據地改變了這一歷史的推演,不僅在中國大陸牽制住了部分日軍、大部分朝鮮仆從軍,幾乎全部的臺灣軍、滿洲國軍、察蒙軍、偽軍,致使日軍不得不向東南亞、南亞派出自己的精銳日本國軍隊,最后在美軍的打擊下死傷慘重。

日本侵華戰爭示意圖

綜上所述,可以看出,是中國抗戰中的中共敵后抗日根據地的建立,有力的支持了國民黨政府的堅決抗戰,挫敗了日本占領整個中國大陸的企圖。而日本無法占領整個中國大陸,也就無法利用中國大陸的物力資源和人力資源實現稱霸亞洲和西太平洋的夢想。

這是我對晉察冀抗戰史研究的一點見解,不一定完全正確,僅供參考。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號