清朝對蒙藏地區(qū)的治理模式及其特點

|

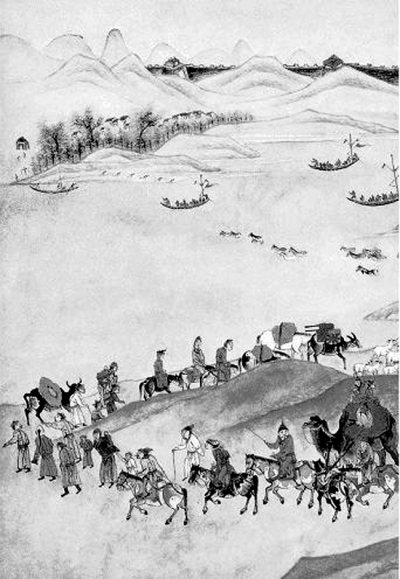

| 土爾扈特部東歸圖 |

一、清朝政府對蒙藏地區(qū)的治理模式

為了建立強有力的大一統(tǒng)王朝,在開拓西部疆域的歷史過程中,清朝中央政府從實際出發(fā),依據(jù)與其核心統(tǒng)治區(qū)域的遠近、各時期政情形勢及蒙藏各部族對中央政權(quán)的態(tài)度,由近及遠,采取不同的政治互動方式,形成了靈活多樣的治理模式,超越明朝,自東向西綏服蒙藏各部,有效地統(tǒng)治了蒙藏地區(qū),鞏固了中央政府對西部疆域的統(tǒng)轄格局。這些模式的類型主要有:

1.漠南模式。滿族在興起和建立后金政權(quán)的過程中,特別注意吸納和聯(lián)合蒙古部族等有生力量。為了爭取、鞏固和加深與周邊蒙古部族的互動聯(lián)合,滿族統(tǒng)治者找到了一條有效的途徑——滿蒙聯(lián)姻。與歷史上的和親不同,清代滿蒙聯(lián)姻的最大特點,在于加強和不斷鞏固滿蒙貴族上層的密切聯(lián)系。清朝以雙向的互動聯(lián)姻推動滿蒙結(jié)盟,且層次與廣度不斷伸展,在雙方的政治關(guān)系中植入了連筋帶肉的姻婭血脈經(jīng)絡(luò),為滿蒙政治聯(lián)盟系上牢固的血緣紐帶。這一模式為滿蒙政治聯(lián)盟的確立、鞏固與發(fā)展提供了牢固的紐帶,為清朝南討西征提供了強大后盾。

2.漠北模式。清朝與漠北喀爾喀三部的政治互動,因受漠南蒙古、漠西蒙古、西藏格魯派和俄羅斯因素的影響,尤其是受準噶爾部的牽制,與其他蒙古部族同清政府的互動關(guān)系明顯不同。康熙二十七年(1688年),準噶爾噶爾丹博碩克圖汗出兵占領(lǐng)喀爾喀,喀爾喀左翼土謝圖汗察琿多爾濟和宗教領(lǐng)袖哲卜尊丹巴呼圖克圖率眾南下投靠清朝。在戰(zhàn)勝準噶爾部的入侵后,喀爾喀正式成為清朝的藩部,并作為嗣后清朝“防備朔方”的主要戰(zhàn)略力量。在雙方的互動中,清政府除因蘇尼特部騰機思反叛而出兵漠北外,很少實施專門針對喀爾喀部族的軍事行動,其所采取的各項措施,以政治爭取、宗教籠絡(luò)為主要手段,形成了政治綏服模式,有效統(tǒng)治著漠北地區(qū)。

3.青海模式。17世紀30年代,和碩特部向外尋求發(fā)展,遷入青藏地區(qū),擊敗反黃教聯(lián)盟,建立和碩特汗廷,控制了藏區(qū),與達賴喇嘛聯(lián)合建立了政教合一的西藏地方政權(quán),并最早與清政府建立政治互動聯(lián)系,成為衛(wèi)拉特諸部中與清朝關(guān)系最為密切和融洽的一支,并在較長時期內(nèi)與清朝確立了較為穩(wěn)固的羈縻藩屬關(guān)系,成為清初朝廷無暇西顧之時中央政權(quán)轄屬青藏地區(qū)主要依憑的力量。

4.準噶爾模式。衛(wèi)拉特四部中的準噶爾部,到清初發(fā)展成為漠西蒙古諸部中力量最強大的一支,成了在康、雍、乾三朝數(shù)十年間桀驁不馴并經(jīng)常與中央政府相抗衡的地方勢力。為完成國家統(tǒng)一,清政府最終采取了武力解決的對策,由此形成了與準噶爾的武力對決模式。十七世紀末,準噶爾與清軍之間發(fā)生兩次重要戰(zhàn)役:一次是康熙二十九年的烏蘭布通之戰(zhàn),另一次是康熙三十五年的昭莫多之戰(zhàn)。最后均以噶爾丹的失敗而告終。噶爾丹之后,其后繼者噶爾丹策零等人叛服無常,繼續(xù)與清朝中央政府分庭抗禮。為徹底征服準噶爾部,乾隆帝又派重兵加以征討,直到乾隆二十二年(1757年),清政府的平準大業(yè)才以全勝宣告結(jié)束,威脅西北邊疆安全的最大禍患終被徹底鏟除。

5.土爾扈特模式。遠徙伏爾加河流域的土爾扈特部,形成了一個相對獨立的政治實體,但與聯(lián)盟本體、西藏格魯派、清政府均保持著密切聯(lián)系,并一直努力與清朝進行聯(lián)絡(luò),試探回歸的可能性與途徑。最終因不堪忍受沙俄的統(tǒng)治,決計率部東還,在歷盡艱辛與重大的犧牲之后,終于回歸故土,清朝對其予以接納、救助和安置,形成了徠歸故土的特殊統(tǒng)治模式。

6.西藏模式。清朝與西藏的互動,在后金時代就已開始。入關(guān)以后,清朝在順治九年(1652年)成功邀請五世達賴進京并予以冊封,正式確定了清朝對藏地的統(tǒng)屬關(guān)系,對雙方政治互動層次的提升以及清朝利用藏傳佛教綏服蒙古地區(qū),均產(chǎn)生了重大效應。但此次交往,清朝并沒有越過和碩特勢力而直接與藏區(qū)互動。在冊封五世達賴為藏傳佛教的最高宗教領(lǐng)袖的同時,也冊封固始汗為統(tǒng)治整個藏區(qū)的汗王,通過和碩特蒙古勢力確立并實施了對藏地的間接統(tǒng)治,即一種特有的羈縻之治。從中央管理地方的角度來看,這是一種由間接管理向?qū)崿F(xiàn)直接統(tǒng)治的過渡模式,即通過冊封,確認蒙藏上層在西藏聯(lián)合掌權(quán)的事實,依靠和碩特勢力對西藏進行較為間接的統(tǒng)治,并依時勢的變遷取代蒙古勢力進而實現(xiàn)直接統(tǒng)治,這是針對明清易代之際與清代前期西藏地方政情演變的實際情況而作出的合理選擇。康熙四十八年(1709年),清廷首次直接派官員入藏處理西藏事務(wù),并于雍正初年開始實行駐藏大臣制度,并不斷強化駐藏大臣的權(quán)力。乾隆五十八年(1793年)《欽定藏內(nèi)善后章程》二十九條的頒布與實施,標志清朝對西藏的控制取得了系統(tǒng)化、法制化、長效化的成果。

二、清代強化蒙藏地區(qū)統(tǒng)治的特點

清朝在推進與蒙藏地區(qū)政治互動、強化中央政權(quán)統(tǒng)治的進程中,不忌兵、不黷武,恩威并用,靈活處置,具有如下顯著特點:

1.清朝在與蒙藏地區(qū)政治互動的過程中,充分運用了和平互動的模式,武力只是一種重要的輔助手段。清朝中央政府在與蒙藏民族的政治互動過程中,盡可能采用以和平手段為主的政治互動模式。在可以打又可以談的情況下,明智地選擇以和平手段解決問題,盡量減少武力的使用。因此,清朝中央政府與蒙藏民族互動關(guān)系沿著合理路徑的演進,是其靈活運用和平手段解決復雜問題的成功范例。

2.“因俗而治”,針對蒙藏各地區(qū)的不同情況,采取完全不同的政治模式。清朝與蒙藏民族的互動模式并不固定,而是隨著民族地區(qū)對中央政府的態(tài)度與情勢而變化。清朝統(tǒng)治者在形成適時的民族互動策略的基礎(chǔ)上,能夠正視民族之間的差別、發(fā)展的不平衡及各民族內(nèi)部發(fā)展不一致等因素,對蒙藏地區(qū)不同民族實行了各不相同的治理模式;對同一民族的不同支系也實行了不同的策略;對藏傳佛教也采取了靈活的管理方法,如在尊崇黃教高僧的同時,也對喇嘛進行嚴格的管束等。這就避免了盲目采取“一刀切”的現(xiàn)象,在不同民族地區(qū)“各得其治”的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了國家高度的政治統(tǒng)一和社會的長期穩(wěn)定,達到了“各得其所”的效果。

3.清朝在與蒙藏地區(qū)的互動中,建立了直接有效的管理機構(gòu)和管轄秩序,較好地實現(xiàn)了預期的治理目標。清朝在與蒙藏地區(qū)的互動中,在中央設(shè)置專管蒙藏等民族事務(wù)的管理機構(gòu)——理藩院;在邊疆地區(qū),又根據(jù)各地區(qū)和各民族的不同情況,采取了不同類型的行政管理體制。如在蒙古地區(qū)實行盟旗制度;新疆地區(qū)根據(jù)民族分布情況實行多種制度:漢族聚居區(qū)實行郡縣制;維吾爾族聚居區(qū)實行伯克制;游牧的哈薩克、蒙古諸部及哈密、吐魯番維吾爾人實行札薩克制;西藏地區(qū)實行由達賴喇嘛和駐藏大臣共同掌管的噶廈地方政府行政管理制度;在甘、青、川、滇藏區(qū)實行郡縣制下的土司制或“改土歸流”方略。同時,在蒙、藏、新、青地區(qū)或設(shè)立軍府,直接委派將軍或辦事大臣,協(xié)助理藩院和中央政府加強對所轄區(qū)域的管理。

總之,通過不懈努力,清代前期從體制與機制上極大地消除了西北邊患構(gòu)成的傳統(tǒng)根柢,廢除了兩千年來邊疆少數(shù)民族與中央王朝的朝貢關(guān)系,改變了只存于名份上的政治隸屬關(guān)系,有效建立起一種新型的行政直轄制,實現(xiàn)了真正的有效管理,使有效的行政區(qū)劃和行政管理得以完備。

三、清代強化蒙藏地區(qū)統(tǒng)治的歷史啟示

清朝與蒙藏地區(qū)互動類型與治理模式的探索、調(diào)適與形成,是清朝歷代統(tǒng)治者在對蒙藏地區(qū)長達200多年的施政實踐中逐步確立的,是清朝治理蒙藏地區(qū)策略的適時總結(jié)與蒙藏地區(qū)即時回饋與響應的結(jié)果。不僅在當時對蒙藏地區(qū)的治理產(chǎn)生了積極效果,而且對后世蒙藏社會的發(fā)展亦具有重大影響。其主要啟示有:

1.重視宗教的影響力,既要善于引導宗教、發(fā)揮宗教人士的積極作用,也要善于加強對宗教事務(wù)的管理。清朝利用藏傳佛教對蒙藏地區(qū)進行統(tǒng)治,對宗教高僧予以優(yōu)撫,藉此對宗教事務(wù)進行有效的管理。經(jīng)過清初對蒙藏地區(qū)的治理,到清朝中期,統(tǒng)治者不僅對蒙藏地區(qū)有了全面的了解,而且對藏傳佛教自身發(fā)展中存在的許多問題也有了進一步的思考與認知,因而較好地加強了對宗教的引導與管理。

2.堅持依法施治理念,建立健全民族地區(qū)的法制。17至18世紀,在清朝對蒙藏地區(qū)的治理與控制中,有一個顯著的特點就是重視建立健全各種法律條規(guī)與制度,依法施治。如清朝于1751年頒行《酌定西藏善后章程十三條》,1793年頒布實施《欽定藏內(nèi)善后章程》,尤其是后一部法規(guī)的頒布實施,使清朝對西藏的治理進入了較為成熟和完備的階段。對蒙古地區(qū),主要制定了《蒙古律例》、《喀爾喀法典》、《理藩院則例》等。清朝對蒙藏地區(qū)的政治管理取得了較為突出的成效,原因雖然是多方面的,但通過法律的手段進行治理,可以說是清朝統(tǒng)治者的高明之處。

3.堅決反對民族分離勢力的干擾和破壞,維護國家主權(quán)及領(lǐng)土完整。清朝前期和中期,為維護國家的主權(quán),保持領(lǐng)土的完整做了大量且卓有成效的工作,受到后世的稱道。比如18世紀后期,清朝在西藏兩次平定廓爾喀入侵事件;在西北地區(qū),清朝不惜以百年時間,蕩平具有民族分離傾向的漠西蒙古準噶爾部,統(tǒng)一了天山南北。

4.重視民族地區(qū)的社會需求,適時改進施治策略,完善管理制度,促進民族地區(qū)社會的和諧穩(wěn)定。在清朝與蒙藏地區(qū)政治互動的具體進程中,清朝統(tǒng)治者為了適應對蒙藏地區(qū)治理的需要,同時也為了有效地確保邊疆安全,不斷進行探索,認真總結(jié)經(jīng)驗教訓,及時變革施治的方式、方法,從而使其治蒙、治藏模式不斷得以提升與完善,維護了民族地區(qū)的社會穩(wěn)定與發(fā)展。

(作者單位:西北師范大學、隴東學院)

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號