一個純屬偶然的機會,筆者得到了一份莊重老先生親筆所書的《淮海戰(zhàn)役日記》原件影印件。

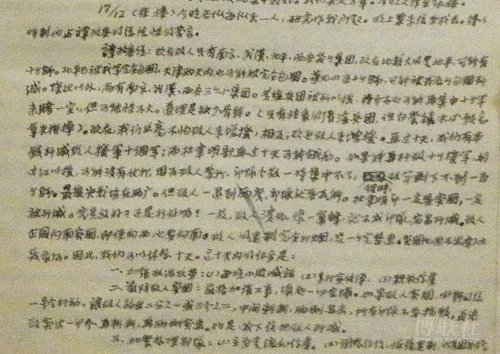

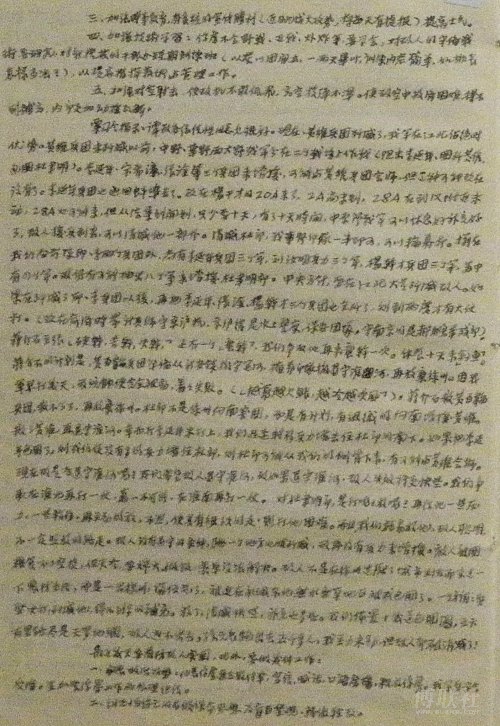

可能需要說明一下:這本《淮海戰(zhàn)役日記》原件的真實性是無可懷疑的,也是莊重老先生多次捧出來的向人展示過的——這無疑有助于提升莊重老先生的話語地位:瞧,我有日記原件在此噢!而大多數(shù)被展示者,很難有精力有時間去對這個日記原件的內(nèi)容細作判斷。但碰巧的是,這一回,這個日記原件影印本輾轉傳到筆者手中,而筆者恰好又是個喜歡較真兒的人,當然也就挑燈細細研讀了這份珍貴的日記原件——莊重老先生的字兒比較小,影印件清晣度不夠,判斷很費功夫。

筆者閱讀后的基本判斷是:

一、這份日記有可能是戰(zhàn)后謄寫過的,但其原汁原味程度還是很高的,可靠性比較大,很珍貴,也有一定史料參照價值——所以筆者仍稱其為“原件”。在此,筆者鄭重向莊重老先生作一建議:趕緊,送文獻研究部門或文物部門鑒定,且以更為妥善的方式保存,千萬不要遺失,不然就太可惜了。

二、這份日記原件的相當內(nèi)容,與《炎黃春秋》刊出的那個《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》(以下簡稱《日記摘抄》),嚴重不洽甚至截然相悖——《日記摘抄》甚至還有不少改寫或增寫的內(nèi)容。這,已經(jīng)大大逾越了歷史文獻出版修訂的范疇,是內(nèi)容更改,而不是文字潤色,直接就可定義為“篡改”或“作偽”。如果當事人或其他人要以此作為證據(jù)使用的話,那至少是有“制造和提供偽證”之嫌的。

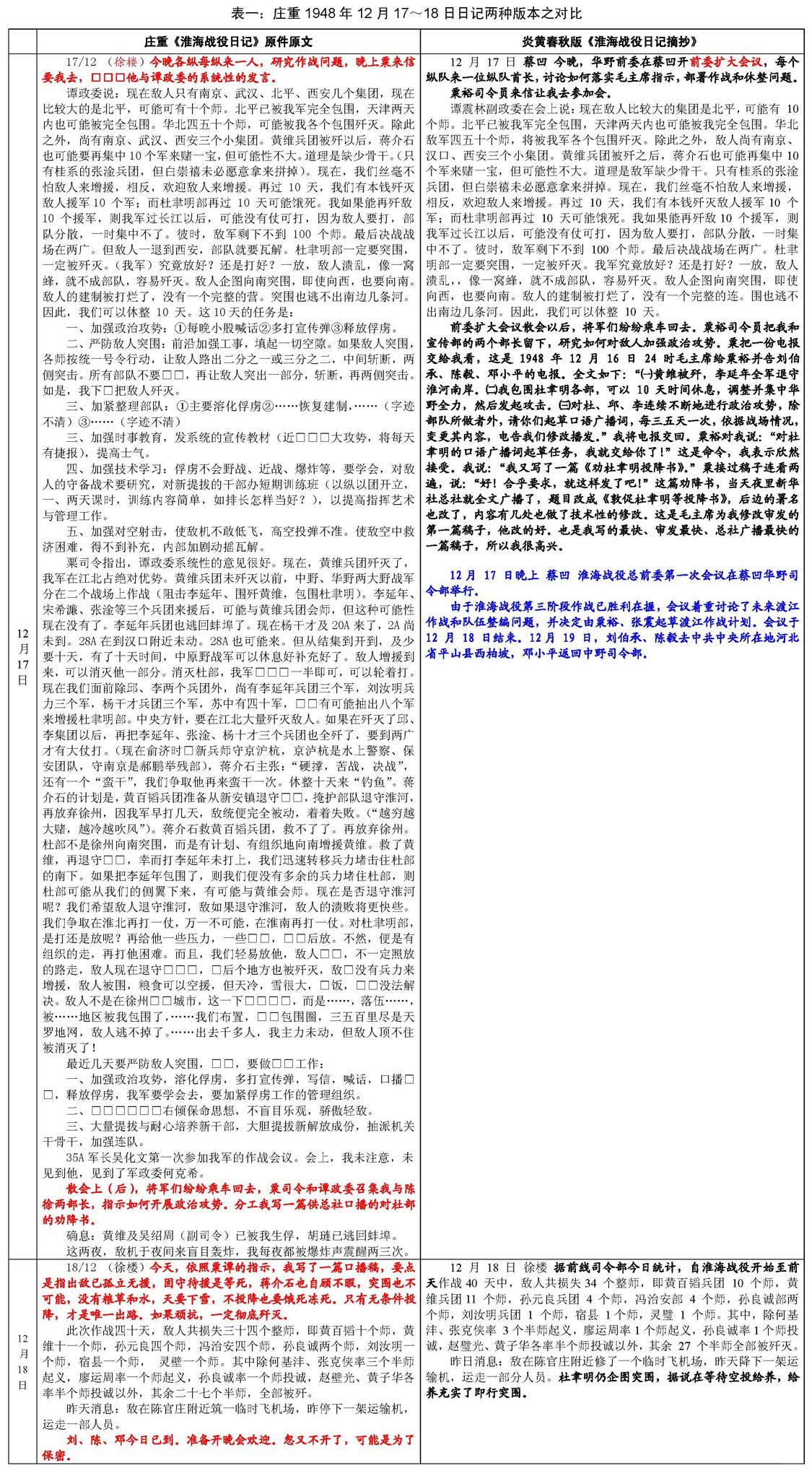

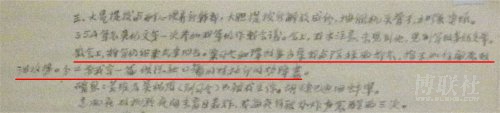

三、筆者將與《敦促杜聿明等投降書》著作權相關的1948年12月17日、18日日記原件與《日記摘抄》中的相關內(nèi)容作了對比判讀,得出結果如表——

子之矛,陷子之盾?

——莊重《淮海戰(zhàn)役日記》原件原文與炎黃春秋版《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》之對比

作者:雙石

題記

秉筆直書,不增美,不溢惡,求實存真,以史為鑒,以史資治。

——《炎黃春秋》辦刊宗旨

一個純屬偶然的機會,筆者得到了一份莊重老先生親筆所書的《淮海戰(zhàn)役日記》原件影印件。

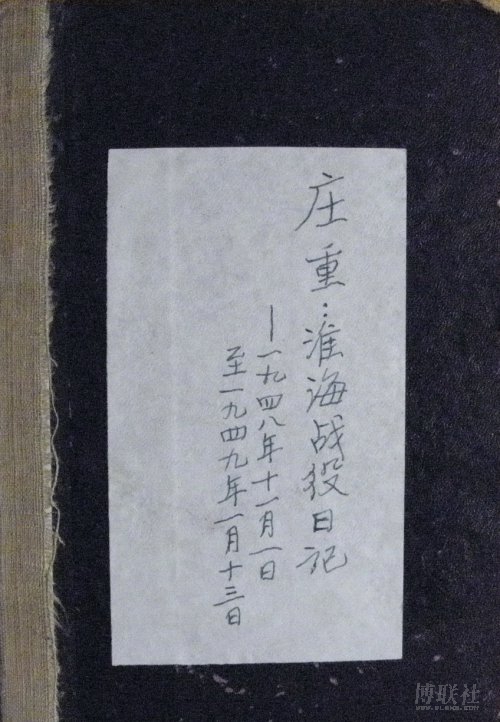

莊重《淮海戰(zhàn)役日記》封面

可能需要說明一下:這本《淮海戰(zhàn)役日記》原件的真實性是無可懷疑的,也是莊重老先生多次捧出來的向人展示過的——這無疑有助于提升莊重老先生的話語地位:瞧,我有日記原件在此噢!而大多數(shù)被展示者,很難有精力有時間去對這個日記原件的內(nèi)容細作判斷。但碰巧的是,這一回,這個日記原件影印本輾轉傳到筆者手中,而筆者恰好又是個喜歡較真兒的人,當然也就挑燈細細研讀了這份珍貴的日記原件——莊重老先生的字兒比較小,影印件清晣度不夠,判斷很費功夫。

筆者閱讀后的基本判斷是:

一、這份日記有可能是戰(zhàn)后謄寫過的,但其原汁原味程度還是很高的,可靠性比較大,很珍貴,也有一定史料參照價值——所以筆者仍稱其為“原件”。在此,筆者鄭重向莊重老先生作一建議:趕緊,送文獻研究部門或文物部門鑒定,且以更為妥善的方式保存,千萬不要遺失,不然就太可惜了。

二、這份日記原件的相當內(nèi)容,與《炎黃春秋》刊出的那個《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》(以下簡稱《日記摘抄》),嚴重不洽甚至截然相悖——《日記摘抄》甚至還有不少改寫或增寫的內(nèi)容。這,已經(jīng)大大逾越了歷史文獻出版修訂的范疇,是內(nèi)容更改,而不是文字潤色,直接就可定義為“篡改”或“作偽”。如果當事人或其他人要以此作為證據(jù)使用的話,那至少是有“制造和提供偽證”之嫌的。

三、筆者將與《敦促杜聿明等投降書》著作權相關的1948年12月17日、18日日記原件與《日記摘抄》中的相關內(nèi)容作了對比判讀,得出結果請見下表——

(直接點擊上圖可下載大圖)

注:

①□為日記原文中難以辯析的字,……為日記原文中難以辯析的句子。

②加紅、加黑字體是炎黃版中供讀者重點與原文相應部分比較的部分;加藍字體為日記原文沒有而炎黃版日記摘抄中憑空增加的部分。

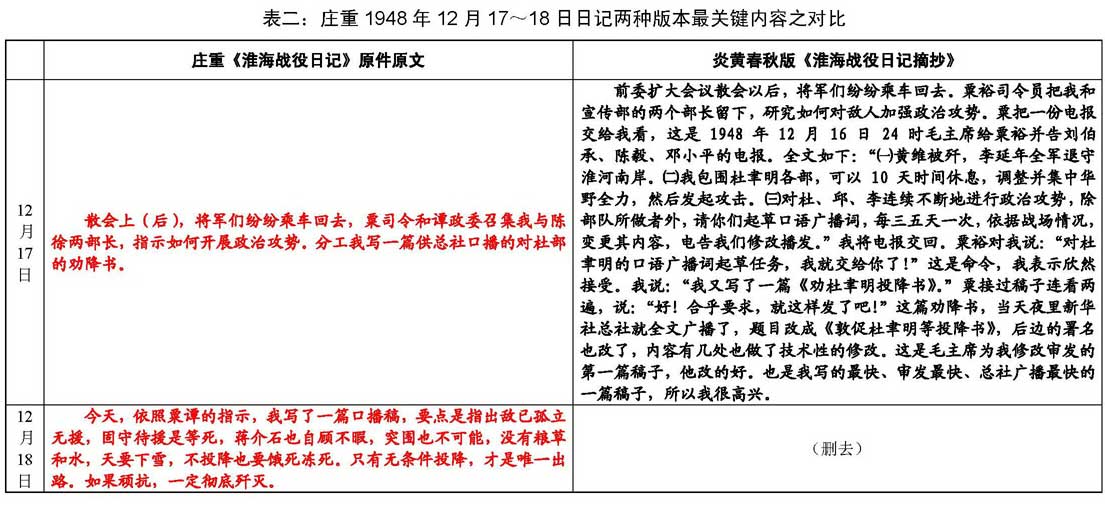

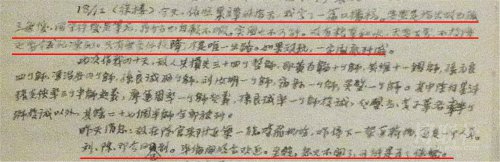

如果各位還覺得瞅不明白清晣,那么筆者再將有關內(nèi)容濃縮一下,僅將這兩種日記版本最重要最關鍵部分列表比較——

(直接點擊上圖可下載大圖)

討論

一、在莊重1948年12月17日日記的原件中,涉及其所擬對杜部勸降書的文字只有數(shù)十個字的短短一句話:“散會上(后),將軍們紛紛乘車回去,粟司令和譚政委召集我與陳徐兩部長,指示如何開展政治攻勢。分工我寫一篇供總社口播的對杜部的勸降書”,而在《炎黃春秋》刊出的《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》中,這個僅數(shù)十字的簡單陳述,卻被妙筆生花,演繹成了一個四百多字“倚馬可待,雄文立就”的傳奇故事。請問,這是何者所為?為什么?這是在寫小說哩?還是在敘史實?《炎黃春秋》雜志是文藝、文學叢刊,小說選刊,還是如該刊所標榜的“秉筆直書,不增美,不溢惡,求實存真,以史為鑒,以史資治”的文史專刊?

二、在莊重1948年12月17日日記的原件中,莊重老先生只是稱受領任務,要寫一篇“供總社口播的對杜部的勸降書”,并未“當日領命,當日交卷,當日傳總社,毛澤東當日修改,總社當日播出”的相類陳述。那么這些“當日……,當日……”的故事,又是從何而來的?又是如何核實的?《炎黃春秋》編輯部和莊重老先生,是根據(jù)“文化創(chuàng)作”的想象在撰文刊文哩?還是根據(jù)“秉筆直書,不增美,不溢惡,求實存真,以史為鑒,以史資治”的標準在撰文刊史?

三、在莊重1948年12月18日日記的原文中,莊重老先生談到了“交稿情況”,而且還談到了自己所撰口播稿的內(nèi)容要點:“敵已孤立無援,固守待援是等死,蔣介石也自顧不暇,突圍也不可能,沒有糧草和水,天要下雪,不投降也要餓死凍死。只有無條件投降,才是唯一出路。如果頑抗,一定徹底殲滅”——也就是說,莊重老先生領命之后,其實是第二天才交稿的,并沒有什么“當日……,當日……”這類“倚馬可待,雄文立就”的傳奇。當然,更沒有什么“毛主席親自修改”這類振奮人心的好消息——這可是作者很值得記錄也理應記錄的重重一筆啊!

莊重日記原件中的這段關鍵性的陳述,在《炎黃春秋》版的《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》中,被明目張膽地予以了刻意刪除!請問,這又是何道理?《炎黃春秋》編輯部和莊重老先生,想掩蓋的是什么,還需筆者贅言么?筆者同時也提醒《炎黃春秋》編輯部各位編輯及其讀者們一句:各位可否將莊重老先生自陳的這個“內(nèi)容要點”,與毛澤東先生的《敦促杜聿明等投降書》作一對照、比較和判讀,看看究竟有多大的互洽程度。是個啥判讀結果,麻煩公告一哈,成么?

四、可能是為了抬升日記作者莊重老先生的歷史地位和話語地位,莊重老先生1948年12月17日日記原件中記錄的“每縱來一人”的一次作戰(zhàn)部署會議,在《炎黃春秋》版的《日記摘抄》中,變成了“前委擴大會議”。而為了支撐這個原本無根無據(jù)的說辭,《日記摘抄》又在當日日記原件記錄之外,憑空增寫了“淮海戰(zhàn)役總前委第一次會議在蔡凹華野司令部舉行”一句。請問,這是什么行為?一部日記,倘如可以隨意根據(jù)當今的需要作肆意涂改,那還有“原始歷史文獻”的史料價值可言么么?再請問,除了“篡改”一詞,我們還能給予這種行為以怎么樣一個更恰當?shù)亩x哩?“文藝創(chuàng)作”?“文化創(chuàng)造”?

更有甚者,為了使這個沒有總前委三位常委參加的所謂“前委擴大會議”顯得更象真實發(fā)生的事情,《炎黃春秋》版《日記摘抄》還對莊重老先生《淮海戰(zhàn)役日記》原件作出了更為大膽地篡改,硬生生地將劉伯承、鄧小平、陳毅三人到達華野司令部的時間提前了一天,地點也從“徐樓”變作了“蔡凹”:莊重1948年12月18日日記原件明確記錄的“劉、陳、鄧今日已到。準備開晚會歡迎。忽又不開了,可能是為了保密”這一關鍵性信息,在《炎黃春秋》版《日記摘抄》中蠻不講理地被刪去,而且還來了個“移花接木,偷梁換柱”,硬生生地把劉、陳、鄧到達華野司令部時間挪到了12月17日——還讓他們在17日當晚召開“前委擴大會議”!請問《炎黃春秋》編輯部和莊重老先生,這又是你們兩者當中的何者所為哩?抑或你們共同所為?請問,這又是何道理?能否說給廣大讀者聽聽?請問,這不叫恣意篡改,又叫什么?你們不妨用你們自己標榜的“辦刊宗旨”對照對照,臉紅不紅,心跳不跳?

五、最后,筆者根據(jù)已知史料作出了一合理推測,也算是給《炎黃春秋》編輯部和莊重老先生免費提供一個下臺的臺階。

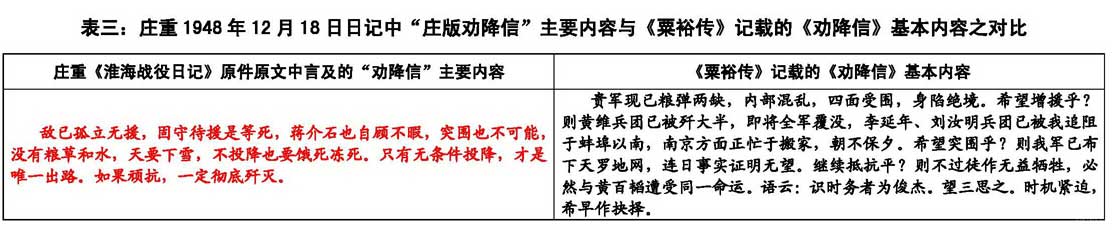

中國社會科學出版社2000年出版的《粟裕傳》中有如下內(nèi)容:

……

對敵政治攻勢更是大放異彩。除了反復廣播毛澤東起草的《敦促杜聿明等投降書》以外,粟裕還親自主持起草致杜、邱、李的勸降信。

這封勸降信寫道:

貴軍現(xiàn)已糧彈兩缺,內(nèi)部混亂,四面受圍,身陷絕境。希望增援乎?則黃維兵團已被殲大半,即將全軍覆沒,李延年、劉汝明兵團已被我追阻于蚌埠以南,南京方面正忙于搬家,朝不保夕。希望突圍乎?則我軍已布下天羅地網(wǎng),連日事實證明無望。繼續(xù)抵抗平?則不過徒作無益犧牲,必然與黃百韜遭受同一命運。語云:識時務者為俊杰。望三思之。時機緊迫,希早作抉擇。

——《粟裕傳》第774~第775頁,中國社會科學出版社2000年8月第1版。

請《炎黃春秋》編輯部、莊重老先生以及有心讀者們將這個“勸降書”的內(nèi)容與莊重1948年12月18日日記原件記錄的莊版勸降書“要點”內(nèi)容相互參照、比較和判讀,看看兩者之間的互洽和相似程度,較之于莊重版“勸降書”與《敦促杜聿明等投降書》這兩者之間的互洽與相似程度,是更高哩,還是更低?

(直接點擊上圖可下載大圖)

這段公案的是非曲直,就不需要筆者多說什么了吧?

筆者的最后一個問題是:《炎黃春秋》2010年7月刊出的《淮海戰(zhàn)役日記摘抄》對莊重老先生《淮海戰(zhàn)役日記》原件原文所作出的篡改和隱瞞,是莊老先生本人所為哩,還是《炎黃春秋》編輯部所為?抑或兩者共同所為?這筆偽造史料史實的責任賬,究竟該由你們中的誰,來付賬,來買單?

希望《炎黃春秋》編輯部和莊重老先生,能夠給廣大讀者一個負責任的回答。

其實,所有作偽者說謊者都有著一個共同的誤區(qū):為了圓一個謊,可以編出一百個謊來。殊不知這樣一來,被揭穿的概率也就大為增加,這就是生活的辯證法!所以,還是當老實人,做老實事的好,一驚一乍地扯浪頭,被浪頭拋得很高也很爽,但跌下來的時候,也是會很難看的。