如何看待我國當前的經濟情況。

我們不能僅僅是看整體數據,而應該分析整個經濟的邏輯過程。市場經濟的固有矛盾,勢必造成資本無限擴張趨勢和勞動者有限需求的沖突,這種沖突表現為總需求不足,這是邏輯過程的最重要的出發點。

固有矛盾是本質,總需求不足是現象,從本質到現象有一個傳導邏輯,傳導邏輯中的不同部分,我們可以通過不同的經濟指標來描述它,這就勾勒了整個中國經濟的輪廓:

(1)生產資料私人占有和社會化大生產之間的矛盾,勢必造成資本無限擴張趨勢和勞動者有限需求的沖突,這是問題的本質。

(2)這個矛盾會導致生產相對過剩,即資本的生產能力相對于消費者的購買能力過剩了。這個現象可以通過“產能利用率”來描述。

(3)生產相對過剩,伴隨著大量商品賣不出去,可能導致商品滯銷。這個現象可以通過“產成品周轉天數”來描述。

(4)商品滯銷說明供大于求,這又會導致商品價格下滑。這個現象可以通過CPI、PPI等數據描述。持續的價格下滑,一般被稱為“通縮”。

(5)商品價格下滑,導致在相應成本下企業收入降低。這個現象可以通過企業利潤總額同比增速來描述。

(6)企業盈利下滑時會轉嫁風險,裁員降薪,導致全社會終端消費能力下滑,總需求不足進一步惡化。這個現象可以通過社會消費品零售總額等指標描述。

(一)生產相對過剩

產能利用率在什么比例才是合適的,這個問題一直有爭議。我們按國際通用規則,產能利用率在80%以下即為產能過剩,在75%以下即為產能嚴重過剩。下圖是主要工業行業的產能利用率。

我們按工業順序,把工業分成上游、中游和下游。上游對應初級資源開采,獲得最初的工業原料;中游生產各種“生產資料”,包括生產工業原料和機器設備。下游生產各種“生活資料”,直接面向消費者。

按照這種劃分,2022年以來:

(1)上游領域中采礦業、煤炭開采和洗選行業均產能過剩,煤炭行業多數時間處于嚴重過剩(采礦業包括煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業、黑色金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業、開采專業及輔助性活動、其他采礦業等七個子行業)。

(2)中游行業中,除化纖制造業外,其余所有行業都產能過剩,其中非金屬礦物制造業嚴重過剩。非金屬礦物制造業包括水泥、玻璃等建材行業,這些行業在四萬億之后就出現嚴重過剩,目前受房地產下滑影響,過剩程度更深了。

(3)下游行業中,全行業產能過剩,其中,食品制造業和汽車制造業多數時間嚴重過剩。實際上汽車制造業從2018年逆轉以來,產能一直處于過剩狀態。如果沒有近兩年新能源大規模出口,過剩情況還會更加嚴重。

關于產能過剩的問題,中央在2023年底的經濟會議上明確指出,“進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰,主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多,國內大循環存在堵點,外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。”

(二)商品滯銷

生產相對過剩可能伴隨著商品滯銷。

我們看兩個指標:

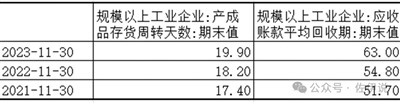

(1)規模以上工業企業產成品周轉天數。2021年周轉天數17.4天,2023年增加至19.9天。產成品就是庫存,即生產出來尚未售出的商品。產成品周轉時間越來越長,說明商品堆積的時間越來越長。

(2)規模以上工業企業應收賬款平均回收期。2021年平均賬期是51.7天,2023年卻暴漲至63.0天。應收賬款回收期越短,說明商品實現剩余價值越快,流通環節越順暢,反之,周期越長,說明全社會商品流通受阻(賣不出去),實現剩余價值的實際增長。

全社會商品之所以出現滯銷,核心原因就是有效需求不足。需求不足又會進一步導致商品價格下滑,這又體現為CPI和PPI增速下滑。

(三)工業品出廠價格下滑

觀察商品價格一般有三個指標:PPI、CPI和GDP平減指數。我們這里主要介紹PPI。

1、PPI同比增速

PPI衡量工業品出廠價格,分為生產資料和生活資料兩大類。

生產資料方面。2023年所有月份,生產資料的PPI同比增速都為負。分結構看,采掘業對應工業上游領域,原材料工業和加工工業對應工業的中游領域,3月以來這三部分PPI增速全都為負。這說明由于需求不振,整個工業的中上游,出廠產品的價格都在下滑。

生活資料方面。2023年5月份以來,生活資料整體價格出現負增長。從子項看,食品和耐用品價格負增長的月份更多。這里的耐用品包括家具、家電、汽車等等。耐用品價格持續負增長,說明居民消費越來越謹慎,不愿意把錢花在這些大件上面。

生產資料和生產資料價格都在下滑,說明總需求全面不足。

2、PPI下降的影響

有朋友認為價格下降是好事,買東西便宜了。這樣的認識不完全。在市場經濟下,PPI全面下滑是總需求不足的結果,同時又是經濟進一步陷入困境的原因。

舉個例子來說。假如你是開企業的,2023年初,你花了100萬買原材料,準備加工成商品后售賣。按年初的物價,你售賣后能獲得150萬收入,支付人工(假如三個人合計25萬),房租(假如10萬),水電(假如5萬),等等費用后,你能賺10萬,你覺得還行,勉強過得去。

然而天有不測風云,由于經濟總需求疲軟,整個經濟出現通縮(本質是相對過剩導致的),你年末只能以145萬出售(PPI下滑3.3%),扣除費用后,你發現只能賺5萬,還不如去打工。要賺錢就要節省成本,咋辦呢?裁員降薪。于是,你心一狠,把三個工人中的一個開除了,每年節省8萬成本,廠子還能勉強維持。如果第二年再出現通縮(比如還是3.3%),你可能還會繼續裁員。

被裁撤的員工,會節衣縮食,減少購買,這又會導致全社會商品進一步過剩,加劇通縮,形成下降螺旋。也就是說,PPI全面下滑會沖擊企業的利潤,導致企業裁員降薪,進而加劇全社會總需求不足的矛盾,讓經濟進入下降螺旋。

(四)工業企業利潤總額

工業企業利潤總額=銷售商品量×銷售商品價格×營業收入利潤率。

對這個公式求導后,可以得出簡化公式,即:工業企業利潤總額同比≈銷售量同比+銷售價格同比+營業收入利潤率同比

銷售量同比可以用工業增加值同比替代,因為工業增加值同比是剔除了價格因素的同比,可以認為就是商品的量。銷售價格同比可以用PPI同比替代。營收利潤率同比有對應的數據。于是我們可以得出下述公式:

工業企業利潤總額同比≈工業增加值同比+PPI同比+營業收入利潤率同比

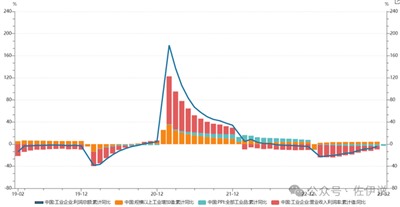

我們可以擬合上述數據。下圖是我做的一個擬合圖,擬合了2019年以來的數據,大家可以看到,數據基本吻合。

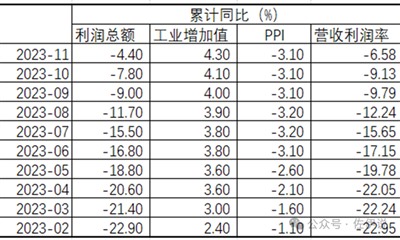

2023年工業企業利潤總額的拆分項如下表。從中可以看出,工業增加值同比為正,出售的商品數量同比增長,但是商品價格同比下滑(PPI同比下滑),且營收利潤率同比下滑,因此利潤總額同比負增長。

從PPI和營收利潤率的變化趨勢看,營收利潤率同比下滑幅度在縮小,這可能是由于國家的稅收減免政策減輕了企業負擔。但是PPI同比下滑的趨勢卻在不斷擴大,成了拖累企業利潤總額的重要因素

我國已經持續實施了十幾年的減稅降費政策,大規模的減稅降費空間越來越小,難以持續靠減稅降費提升工業企業利潤總額。如果需求繼續疲軟,工業品出廠價格無法提升,企業利潤會受到進一步沖擊。

(五)員工薪酬和社會消費品零售總額

企業利潤受損就會轉嫁損失,裁員降薪之下,消費會進一步下滑。近兩年來,各行各業都在裁員降薪,金融領域某些機構還展開了追索超發獎金的行動。一些地方甚至出現公務員和事業單位員工拖發獎金績效的現象。

于是,消費開始下滑。拼多多市值一度超過阿里。“不是xx買不起,而是xx更有性價比”,成了消費者自我調侃的公式。

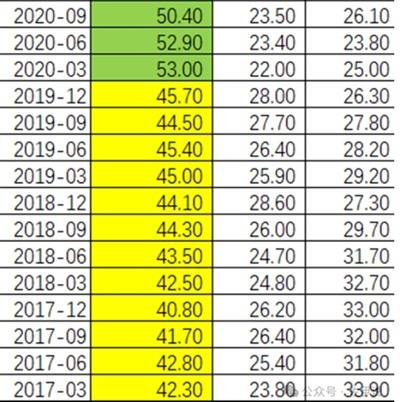

下表是央行每個季度在400個城市隨機抽取共計20000名儲戶進行的調查,調查顯示,大家越來越傾向于存錢,而不愿意消費或者投資。近幾年來,儲蓄傾向分成三個階段:(1)疫情前。傾向于儲蓄的人大致在40%-45%。(2)2020-2021年。傾向于儲蓄的人大致在45%-50%。(3)2022年-2023年。傾向于儲蓄的人占比再次增加,大致在55%-60%之間

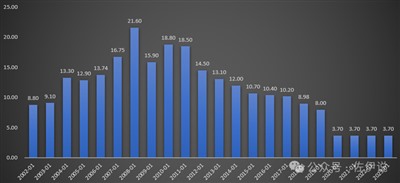

大家對未來越來越沒有安全感,不愿意消費。下表是社會消費品零售總額歷年同比數據,為剔除疫情波動干擾,我將2020-2023年按幾何平均計算。從表中可見,疫情以來社零同比增速平均值僅為3.7%,是我國加入WTO以來的歷史新低

其他就不多說了,我覺得有些困難是暫時的,還是要有信心,要挺住。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號