7月10日,國家統計局發布物價數據,消費者價格指數(CPI)同比持平,通脹正式跌出正增長區間,PPI同比跌幅擴大至5.4%。數據公布后,輿論場上再次掀起了一波關于我國“通縮”、“復蘇后勁不足”的唱衰炒作。這種唱衰不能簡單的都歸結為“認知作戰”,因為這種輿論背后實際上是某些群體的政策訴求表達,而他們的訴求想要實現,則有可能對普通人的生活產生切身影響。

這一輪通縮輿論具有明顯的“老活新整”特點,“老活”是指市場主體繼續著呼吁財政貨幣政策放水的傳統藝能,“新整”是指他們發現的一套新的話術,也就是所謂的“資產負債表衰退”理論。

何謂“資產負債表衰退”?

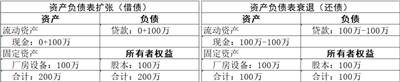

先向沒有相關知識背景的朋友解釋一下資產負債表的基本概念。資產負債表是企業會計的最基本工具之一,用來記錄企業在某一時刻擁有的資源情況,它的基本恒等式為“資產=負債+所有者權益”。

舉一個極端簡化的例子說明:某老板投資價值100萬元的廠房和設備開辦公司,則等式左邊記100萬元固定資產,右邊所有者權益記100萬元股本;又向銀行貸款(負債)100萬元作為流動資金,等式左側資產增加100萬元現金,右邊負債增加100萬元貸款。

公司用現金購買材料、雇傭員工進行生產,最終體現到GDP、就業等宏觀經濟數據。經過一年的經營,老板不賺不賠(所有者權益不變),于是用100萬元現金償還所有債務停止經營,資產負債表兩端的100萬元相互抵消,總規模“衰退”回100萬元,同時企業的產值和就業也歸零了。

資產負債表衰退理論最早是野村證券經濟學家辜朝明提出的,用來解釋日本“失去的三十年”。辜朝明認為:房地產泡沫破滅導致日本企業資產價值大幅縮水,不得不長期還債彌補資不抵債的窟窿,喪失了對新增低成本信貸的興趣,企業資產負債表的長期收縮導致了日本經濟長期一蹶不振。所以,面對經濟下行,政府必須不惜一切財政手段維持資產價格,刺激資產負債表持續擴張,防止總需求陷入螺旋下跌。

在經濟思想史上,資產負債表衰退理論的出現并不突兀,遵循了80年代起西方依賴寬松放水刺激經濟的思維慣性,其特別之處在于借助了資產負債表這一新奇的敘述框架,以及明確主張回避經濟中的結構性矛盾、把所有精力集中在財政放水上。

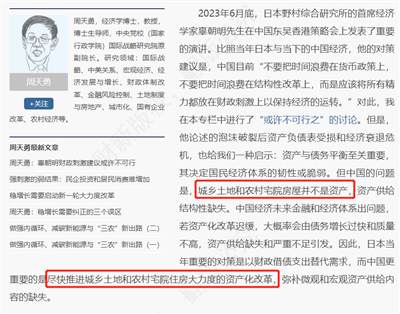

國內市場發現這套敘事“非常符合”今年以來的國內經濟走勢,4月居民存款貸款數據短暫進入負增長,6月末辜朝明本人到中國宣講資產負債表衰退理論,7月通脹數據告別正區間,都能為這一話題帶來不小的熱度。

“資產負債表衰退”的微信指數,還有更多言論發生在不向大眾公開的市場內部會議和材料當中

隨著輿論不斷添柴升火,很多資產負債表衰退的觀點愈發向離譜方向發展,“企業躺平”、“日本化”、“失去的X十年”等暴論屢見不鮮。政策建議也由中央財政發債支撐投資、轉移支付和置換債務等相對理性的討論,逐漸向政府出錢幫企業交社保、接盤空置房產、購買資本市場證券等抽象言論滑落。

會哭的孩子有奶吃,市場主體根據自身立場選擇敘事,從而表達利益訴求,也不能說完全不具備合理性。但如果我們站在普通勞動者、消費者的立場上,冷靜地分析思考,就會發現資產負債表衰退理論存在嚴重的因果倒置錯誤,還一如既往地將少數的問題擴大到多數,再把多數的利益集中到少數。

下面我們就來仔細分析一下,為什么資產負債表理論和它衍生出來的各類政策建議,不能實現普通人所期望的經濟復蘇。

居民:不存在的資產負債表

“房價下跌重創日本居民資產負債表,造成日本消費需求長期萎靡”,這種流行財經敘事披著悲憫民生的外衣,確實能引起一些居民的焦慮共鳴。然而很多經濟學敘事的詭辯,就藏在和日常語境不同的概念定義之中。

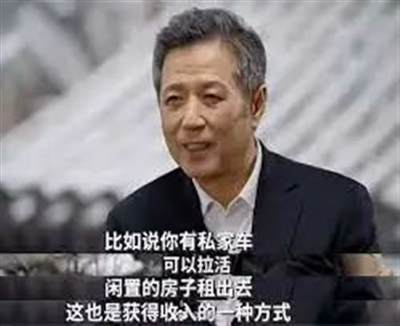

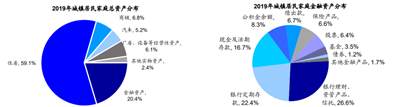

經濟學資產的定義,是能夠產生收入的資源,而我國大多數居民持有的大部分財產,僅僅具有維持日常生活的使用價值,與能賺錢的資產相距甚遠。“把閑置的房子租出去,用私家車拉活提高收入”,是“居民資產負債表”最諷刺的注解。

房子是中國人最珍貴的財產。我國擁有5億農村常住人口,再加上3億多建制鎮常住人口,共有8億人生活在房地產市場邊緣,以至于不斷有人想辦法動員他們進縣城買房。而在城鎮人口中,每戶家庭平均擁有住房套數的測算數在1.02-1.09之間(含期房),普通家庭的房子是且僅是一個棲身之所,拿不出“閑置的房子”收租,也不可能輕易賣出唯一的房產,將增值部分兌現為收入用于日常消費。也許只有造成定期現金流出的房貸,才是他們生活中和資產負債表概念最相近的要素。

(央行《2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》聲稱,城鎮家庭戶均擁有1.5套房產,但該調查中城鎮家庭住房擁有率達96%,與2020年第七次人口普查城鎮家庭住房自有率73.8%的數據比較,存在較大高估,故對其城鎮家庭住宅相關數據不予采信)

2020年第七次人口普查數據顯示,中國有4579萬戶家庭擁有機動車,占總家庭戶數的42%,截至今年4月,全國網約車運營車輛數為230萬輛,較2021年增長200%以上。多數家庭沒有車,絕大多數有車族沒有時間和能力將“有車”轉化為收入,大多數網約車主掙扎于供大于求的困窘,這就是“私家車拉活”暢想的現實。

根據央行2019年調查,股票等風險金融資產僅占城鎮居民總財產的2.6%,一些機構推算,全國可能最高僅有6000萬名活躍的股民,如果再把其中的韭菜排除掉,這個數字又將剩下幾何?

2019年,前10%的家庭財產價值占總居民財產的47.5%,經過大力平均,財產性收入也僅占居民總收入的8.7%,絕大多數人是打工人,絕大多數打工人只有勞動收入。市場機構喜歡呼吁“修復居民資產負債表”、“提高居民財產性收入”,實際上和大多數人沒有干系。

退一萬步講,假釋我國居民突然擁有了與美國同等水平的財產性收入(約占居民總收入的20%),我們又如何像美國從中國進口天量廉價工業品一樣,找到另一個廉價的世界工廠花掉手中不勞而獲的財產性收入呢?

居民財富的擴張,是收入和消費驅動的內生結果,如果家庭擁有良好的收入和收入預期,自然會花錢購買家具家電、電子產品、汽車等耐用品,乃至考慮貸款購置房產。指望擴大居民貸款規模,敦促普通人加杠桿接盤,既是守株待兔,也是揠苗助長。

作為普通人,我們最關心的當然是自己掙多少錢、花錢能買到什么,這實際上是居民現金流量表的概念,也是諸多財經討論的盲區。從收入一端看,按最新的上半年數據計算,我國居民月收入中位數為3278元,就業形勢尤其是青年就業仍不樂觀。更關鍵的是,居民收入中位數是平均數的83.3%,而在2019年這一數據為86.3%,收入正在加速向頭部人群集中。

部分言論把居民收入修復偷換為資產負債表修復,繼而轉進建議支撐資產價格,無疑只會加速收入集中的進程。

再來看我們的現金流出,也就是消費。上半年,大眾中低端消費復蘇緩慢,小眾高端消費異常火爆:大型網絡平臺、大型商超和連鎖餐飲企業的消費較疫情前水平強勁增長,地區性零售企業、街邊小店和個體工商戶的銷售額則增長緩慢(大型零售場景不一定只賣高價貨,但中小型零售場景絕少賣高價貨);金銀珠寶、豪車、奢侈品的銷售增速遠高于普通商品;一二線城市頻繁推出消費補助政策,財力捉襟見肘的不發達地區卻拿不出真金白銀改善消費……

擁有資產負債表的居民不需要扶持,沒有資產負債表的居民享受不到扶持,再次證明“撬動居民資產負債表=撬動經濟”邏輯的荒謬。消費復蘇就應該修復勞動群體的現金流量表,推動收入分配向勞動傾斜、向基層傾斜,并利用按收入累退發放、限定受補貼商品價格、降低使用門檻等政策設計,定向鼓勵高基數的中低收入人群擴大消費,順便以此激活中小微市場主體的經營——收入分配、累退、瞄準中低端,這些詞在市場輿論聽來未免太“消費降級”了。

企業:撐不起的資產負債表

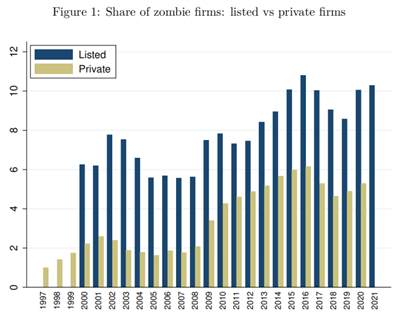

2008年金融危機后,西方國家耽于低成本資金的毒品不能自拔,不斷突破貨幣政策理論下限,依賴更低成本的資金借新還舊,直到零利率信貸也激發不了債務人的多巴胺,便開始尋求“勁兒更大”的無償財政刺激。每當企業希望進一步壓低資金成本,辜朝明“財政帶動企業”的擴表理論就會走到輿論聚光燈下。鴉片只能鎮痛不能治病,2011和2020年,美、日、歐瘋狂擴表僅僅催生了大量靠債務續命的僵尸企業,烈火烹油的經濟幻境則從未兌現。

2011年日歐進入負利率時代,2020年美日歐直升機撒幣,西方僵尸企業比重都迅速攀升。為什么17-19年僵尸變少了?特朗普確實還是一個很好的經濟糊裱匠

辜朝明在企業方面同樣犯了因果倒置的錯誤:貨幣和債務等信用符號可以無限創造,但企業利潤卻不能憑空產生,只要企業不能通過創造社會認可的價值而盈利,龐大的資產負債表就是一具臃腫的浮尸。

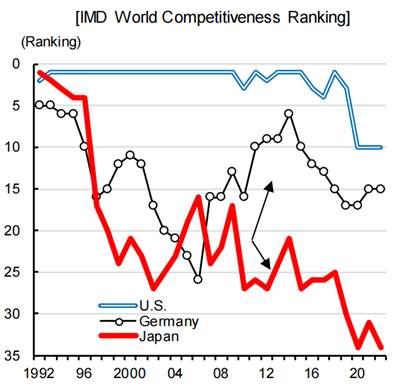

90年代初,美國通過貿易戰徹底打碎日本進軍半導體等新興產業的美夢,日本企業在30年中再未開辟任何新盈利增長點,是未來利潤的短缺導致了企業借貸欲望的萎靡,而不是企業借貸欲望的萎靡帶來了未來利潤的短缺。

從90年代初起一路下跌的日本競爭力排名

不過,日本、歐洲浮腫的資產負債表,尚可得到具有國際壟斷力的一些優勢產業以及巨大的海外投資存量支撐,美國還擁有美元霸權的第三條粗腿。仍處于國際分工中低端的我國,又有什么底氣支撐無序膨脹的債務包袱呢?

相比吹大資產負債表吹氣球,當務之急是修復和提高企業利潤表,而財政信貸支持與企業自律實干創新的精氣神,在這一過程中都不可或缺。現在的市場輿論極度片面地強調前者,刻意忽略或掩蓋后者,對于真正解決企業盈利前景弱的痛點,是有害無益的。

政府作為單一部門,面對可以任意設計所有權架構、靈活采取各類經營做賬手段的海量企業主體,永遠處于信息劣勢、執行被動和監督困難,如果沒有企業的善意運用,大量扶持政策出臺時就注定了被部分濫用的命運。

在美國,約2000億美元的中小企業穩崗補貼查出盜用,占總補貼規模的25%。在國內,我們也能看到深房理、武漢弘芯等騙取優惠政策的重大惡性案例,以及更多看不見的政策微浪費。支持民營企業發展是促進經濟復蘇的應有之義,但“引導民營自覺走高質量發展之路”也必須被強調、必須被正確理解,否則不可能實現有利潤表支撐的健康資產負債表擴張。

預期和信心,是市場輿論呼吁放水的另一套主要話術:“只有恢復了信心,企業才敢借貸、投資,才會雇傭、生產”。這些訴求的巧妙地結合了主觀性和模糊性,我們很難分辨企業面臨的困難,哪些真的來自不合理的制度障礙,哪些來自企業自身經營不善,甚至原本依賴的灰色捷徑被規范。

更為重要的是,企業信心傳遞到勞動者和消費者的“涓滴渠道”被證明是極其狹窄低效的。疫情三年,出口行業年年火爆,但電子廠打工人的財務狀況和消費能力沒有成比例提高。2020-2021年下館子吃飯開過發票的讀者朋友,不妨找找當時帶有“免稅”字樣的增值稅發票,再回憶一下當時的飯菜,可曾多了分量或者降了價格?

即使政策促進企業舉債,勞動者得不到收入改善,消費者只能獲得價格升級的產品,就不可能有消費需求和盈利能力支撐債務擴張。今年以來,消費需求疲弱帶動市場價格和企業盈利雙雙走低,正是過去三年政策資源下沉不暢的反噬。

政府:繞不開的資產負債表

政府部門的經濟行為才最需要關注資產負債表情況,這時市場輿論卻開始顧左右而言他。從傳統經濟理論上講,政府部門不追求盈利、擁有穩定的稅收作為現金流,因此政府舉債行為需要且僅需要考慮未來能否償付國債本息。

現代貨幣理論則更為激進:反正政府可以由央行無限印鈔還本付息,那么只要通脹不爆炸,財政支出可以無限大。國內鼓吹財政大放水的言論中,無一不隱含我國也應該看淡甚至拋棄財政可持續性的前提,進入漫天鈔票飛舞的狂歡狀態。

可是,作為一個長期執政且為國家整體遠景發展負責的政府,我國的財政政策必須在穩健、公平、可持續的框架內運行。表面看,制約我國采取更積極財政政策的原因是中央財政的赤字紀律和地方財政的巨大債務存量,究其根本,是財政支出成本與收益分攤關系的扭曲制約了財政能動性。

中國政府以零利潤甚至負利潤提供了極其廣泛的公共服務,直接生產包括基建、能源與交通服務、教育、醫療等優質產品,極大降低全社會交易成本、物流成本和勞動力成本,但由于種種原因,經濟增長擴大的稅基沒有成比例地轉化為稅收收入,形成了政府經濟活動收益活躍在資產負債表外、成本固定在資產負債表內的分攤結構,并由此引發了土地財政、地區經濟和財力不平衡等問題(這些都是值得深入探討的復雜話題,以后有機會再作討論)。

財政政策本身極具公共性、整體性和協調性,加之仍需理清央地關系、成本受益關系等諸多新發展階段的新發展理念,如果貿然開閘放水,加深某些既得利益團體對財政政策的綁架,無助當下,貽害千秋。部分市場機構慣用“說拆房換開窗”的策略繞過嚴肅討論、裹挾政策決策,因為一旦理性的智商占據高地,開始討論精準定位受益群體、慎重籌集資金、合理協調轉移支付、規避道德風險、確保地方政府執行能力等等復雜因素,最終的受益者,恐怕就要變成我們,而不是他們。

“讀點書,免得受知識分子騙”

4-6月期間,資產負債表衰退理論成為一時顯學,辜朝明在6月末的公開演講反而引發了一股批評的市場輿論。批評者反對辜朝明對結構性改革的輕蔑,但不過是換了一個調式的哭鬧,真正關注收入分配、擴大消費基數、企業自律自強和理順財政機制等根本問題的聲音依舊寥寥。

戰壕中沒有無神論者,不景氣時沒有自由主義者。市場主體主導下的財經輿論場,喜歡侈談放水后泡沫的絢爛,卻對放水的代價與代價的分攤只字不提。作為沉默的大多數,我們總是在政策訴求方面被代表:

我們缺少財產性收入,那就需要把城市土地和宅基地資產化;我們不敢消費、消不起費,應該快快放水推高通脹,好讓我們把現金拿出來消費;我們住在出租屋里,這說明房地產需求旺盛需要松綁。

現代經濟運行之復雜,決定了我們中的很多人難以清晰理解與自己生活相關的全部經濟邏輯,遑論發出代表自身利益的系統性聲音。但我們應該盡量多地了解政策的前因后果,冷靜地分析財經輿論背后的訴求指向,免得受所謂“知識分子”的騙,被情緒裹挾著發出實際上不利于自己的聲音。而傳播一些不被收買的財經分析,壘構一些普通人立場的經濟敘事,也是真正有良知的經濟學習者應為之事。在普通人內部也存在多元化利益訴求的今天,這并不容易,但很有意義。

主流的、精英化的經濟理論和實踐逐漸走入死胡同,跳出周期性危機、解決結構性難題的希望,不在于華爾街或者學院派的辯護士,而在于發掘隱形的、沉默的大多數的能動性。六億神州盡舜堯,我們曾經做到;不忘來時路,相信我們也能繼續做到。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號