6月29日,美國商務部再次上調了一季度的GDP數值,最終美國一季度GDP按年率計算增長2%。

其實最早美國公布的一季度GDP增速是1.1%。

然后5月26日,美國商務部就對一季度GDP增速修正過一次,把一季度GDP增速從1.1%,上調至1.3%。

然后6月29日,是再次上調至2%。

正常來說,每個國家公布的GDP初值,和最終修正值,偏差不會太大。

美國是5月26日就已經修正過一次,結果6月29日還進行了這樣大幅度上調修正,顯得有些異常。

更加詭異的是,美國今年1-4月的用電量全面下跌。

其中,居民用電同比下降5%,商業用電同比下降0.7%,工業用電同比下降2.1%。

正常來說,用電量是一個國家經濟發展的重要參考指標。

用電量和經濟發展,一般是呈現正比關系。

比如,我國前四個月用電量增長3.4%,經濟增長4.5%。

美國一季度經濟增長2%,但用電量卻下降了2.7%。

這個就不太正常。

(1)魔鬼藏在細節里

按照美國的說法,這次之所以大幅度修正上調GDP增速,主要是個人消費支出相比之前上調了0.4個百分點。

按貢獻度計算,個人消費支出給一季度GDP增長貢獻2.79個百分點。

也就是說“個人消費支出”的強勁上調修正,才讓美國一季度GDP從1.3%,大幅上調到2%。

這就有很多貓膩。

1、一般這樣的統計是有很多歷史經驗,不大可能出現如此巨大幅度的修正。

2、美國由于高通脹疊加美聯儲激進加息,當前消費整體比較萎靡,為何反倒變成“個人消費支出”強勁,讓美國一季度增長超預期?

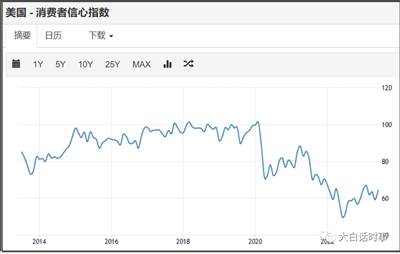

但很矛盾的是,美國消費者信心指數,6月只有64.4,遠低于疫情爆發前平均100左右的數值。

也就是說,當前美國消費者信心指數只有疫情前的60%。

為何美國一季度還能“個人消費支出”強勁?

魔鬼藏在細節。

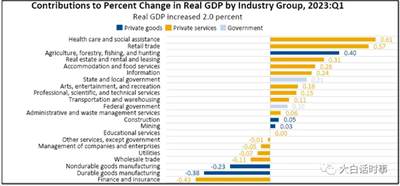

我查了下美國一季度GDP貢獻度的細分選項,結果發現,對一季度GDP增長貢獻比重最大的行業是醫療保健和社會援助。

一看到這個,我就明白美國一季度GDP為何要有如此大的上調修正了。

我瞬間就聯想到了美國在疫情常態化后,面臨的龐大數量人群的“長新冠”問題。

美國公開的一季度GDP貢獻的大項里,只是簡單說了“個人消費支出”貢獻度最大。

然而,貢獻度最大的“個人消費支出”里,細分貢獻最大的是“醫療保健和社會援助”。

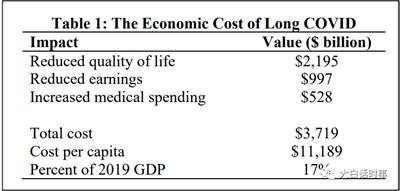

而在此之前,哈佛大學教授David Culter在2022年7月曾經估算,長新冠相關的額外“醫療保健支出”達到約5280億美元。

按照美國智庫布魯金斯學會,去年8月的一項研究估計,美國有1600萬的長新冠患者,其中有200萬-400萬人因為長新冠失業。

那么這5280億美元的額外醫療保健支出,平攤到1600萬長新冠患者,每人要負擔3.3萬美元的額外醫療保健支出。

這部分的額外“醫療保健支出”,自然就通過“個人消費支出”,傳導到GDP上了。

需要注意,這還只是說“長新冠”所帶來的額外“醫療保健支出”,而那些平時因為感染新冠病毒,而不得不接受的治療費用,都還沒有算進去。

也難怪,美國一季度的“醫療保健支出”,可以直接給一季度2%的增速里,貢獻了其中0.61%的增速。

也難怪,美國一季度明明用電量下降,結果經濟還增長。

也難怪,美國可以在消費萎靡的情況下,還顯得“個人消費支出”強勁。

這其實也會導致美國實際消費會更加萎靡。

因為很多人把平時的消費,都被“醫療保健支出”占用了。

由于美國的醫療費用極其昂貴,所以美國人基本是得買商業保險,所以,長新冠患者的治療費用越昂貴,反倒會顯得美國個人消費支出很強勁。

這就是隱藏在美國一季度大幅上調修正背后的魔鬼細節。

美國去年的醫療支出占GDP比例是19%,比2019年的16.9%,又有了大幅度上升。

醫療產業可以說是美國的支柱產業,不管是存量,還是增量,都成為美國GDP最主要貢獻來源。

(2)長新冠對經濟的影響

我們再來看哈佛大學教授David Culter去年7月的這份報告。

我把摘要機翻一下,給大家看看。

美國疾控中心對于長新冠的定義是,在感染新冠病毒后,癥狀持續超過4周。

更保守的定義是,在感染新冠病毒后,一種或者多種癥狀持續超過12周。

常見的長新冠癥狀包括:虛弱和疲勞、呼吸短促、肌肉疼痛、腦霧、心率異常等等。

David Culter教授這篇研究,主要是對長新冠可能造成的經濟成本進行估算。

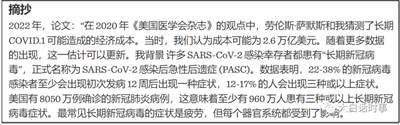

更早之前,David Culter教授曾經和美國前財長Lawrence Summers估算長新冠造成的經濟成本是2.6萬億美元。

但這篇2022年7月的論文里,David Culter教授認為長新冠造成的經濟成本已經上升到3.7萬億美元。

之所以上調,是因為長新冠人群的數量,比他們一開始預計的要更多。

David Culter教授把這3.7萬億的長新冠經濟成本,分為三大部分。

1、生活質量降低,占總成本59%,即2.195萬億美元。

2、收入減少,達9970億美元。

3、額外醫療保健支出,5280億美元。

這里,只有這個額外醫療支出,會讓GDP短期增加。

需要注意,布魯金斯學會還有報告認為,David Culter教授的估算并不完整,因為沒有包括生產力下降,即由于照顧他人或帶病工作而造成的經濟影響。

從長期來看,長新冠對經濟的影響,是負面為主。

額外醫療支出,對GDP短期上升的效果,是屬于殺雞取卵的效果。

比如,長新冠患者收入減少的情況下,還要額外增加醫療支出,這基本只是短期買賣。

等時間一長,很多比較嚴重的長新冠患者,就會面臨無力支出的局面,到時候美國GDP可能就會脫水,現回原形。

(3)長新冠對就業的影響

美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行的Dasom Ham,在2022年7月7日,也發了一份報告,細分研究了,長新冠對長途司機和勞動力市場的影響。

1、出現長新冠的長途司機,相比未感染人群,就業可能性降低 10 %。

2、長途司機出現長新冠后,相比未感染人群,平均工作時間減少 50%。

3、就業狀況和工作時間受到更大影響。

我去年也分析過,新冠疫情對美國就業市場的擾動影響。

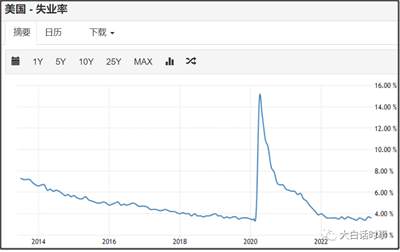

按照美國就業統計口徑,因長新冠而無法就業的人群,是歸類到“放棄工作”人群里,也不算做失業人口。

所以,所以長新冠人數越多,美國失業率反而就越低。

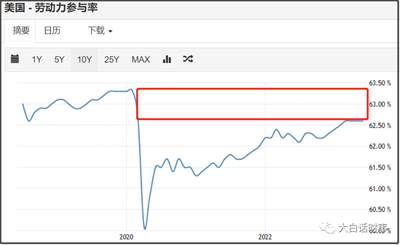

這就可以解釋,為何過去這兩年,美國的勞動參與率一直比疫情前要低1%左右。

美國適合工作人口是2.64億人,勞動參與率是將勞動人口除以適合工作人口。

美國過去兩年勞動參與率一直比疫情前低1%,意味著有大約260萬的勞動力缺口。

而這跟布魯金斯研究報告里提到,有200萬-400萬人因為長新冠而無法就業,這跟美國過去兩年的勞動力缺口數據,剛好吻合。

并且,在勞動力參與率仍然低于疫情前的情況下,美國失業率卻只有3.4%,低于疫情前的3.5%,創最近幾十年來新低。

這說明,美國1600萬長新冠患者里,有大約200萬-400萬嚴重到無法就業,這導致美國過去兩年出現約300萬的勞動力缺口。

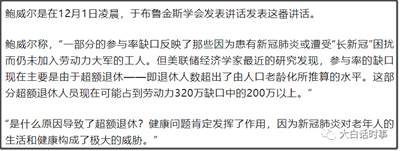

鮑威爾在去年12月1日,于布魯金斯學會的講話,也承認美國存在320萬人的勞動力缺口。

其中有200萬跟超額退休有關,而超額退休跟新冠感染對老年人生活和健康構成極大的威脅也有關系。

并且這部分因長新冠無法就業的人群,被歸到“放棄工作”,而不計入失業人群,這導致美國失業率過去一年一直處于歷史最低區間。

同時,由于存在300萬左右的勞動力缺口,導致美國就業市場異常繁榮。

包括美國非農就業統計,是一個人打3份零工,會算作3個就業人口,所以經常可以看到這兩年美國非農就業動不動就是超預期大增。

再加上,大量老人死亡和長新冠帶來的超額退休,空出不少崗位,也讓24歲-54歲的勞動參與率上升至83.4%,已經超過疫情前。

這跟整體勞動參與率低于疫情前,形成鮮明對比,已經充分說明,美國當前整體勞動參與率低,主要就是長新冠對55歲以上人群影響所帶來的的超額退休導致的。

美國媒體在今年1月30日,也有報道稱,研究發現,新冠疫情在勞動力短缺問題上的作用“被低估”

這是紐約州最大的工人賠償保險公司——紐約州保險基金(NYSIF)最近的一項研究,大約 18% 的長期感染者在感染新冠病毒后一年多沒有重返工作崗位。

NYSIF 表示,另有 40% 的人在感染后 60 天內返回工作崗位,但仍在接受治療,這帶來了工作時間減少、生產力下降和其他工作場所住宿等挑戰。

報告稱:“如果進行廣泛反思,這些發現可以解釋,自大流行出現以來許多職位空缺和勞動力參與率下降的一個未被充分認識的原因。”

所以,我去年分析美國勞動參與率低于疫情前,是長新冠導致的,該報告是支持這個觀點。

NYSIF 報告審查了2020年1月至2022年3月期間提交的 89107 項工傷賠償索賠。

保險公司批準了3139 項與新冠感染相關的索賠,其中 977 項涉及根據某些標準定義的長新冠。

這是紐約州保險基金(NYSIF)的報告,因為保險公司要去賠償,這樣的報告是十分嚴謹的,包括NYSIF對長新冠的賠償認定標準,也很嚴格。

NYSIF表示,工人必須失業或接受治療至少 60 天才能算作長新冠患者,并不是你說自己是長新冠,就能拿到保險賠償。

國內某些人經常說長新冠是“心理作用”,這顯然是嚴重偏離事實。

該報道最后也認同我去年一個觀點,長新冠會增加美國通脹壓力。

因為長新冠帶來的勞動力缺口,會讓美國就業市場異常繁榮,從而加劇工資通脹螺旋,會讓服務業通脹更加頑固。

另外,NYSIF還發現,因長新冠而無法重返工作崗位的人,失業時間越長,返回工作崗位的可能性就越小。

最后,該報告提到一個數字,在不考慮任何與保險相關的承保范圍的情況下,普通人的長期新冠醫療費用約為每年 9000 美元。

這就可以解釋文章開頭的問題,為何美國一季度GDP貢獻比重最大的是“醫療保健和社會援助”。

同時再強調一下,這種長新冠通過額外醫療支出,對GDP的短期“貢獻”,是一種殺雞取卵的行為。

由于長新冠患者工作時間減少,甚至失業,導致收入減少,同時又要額外支出,這會讓長新冠患者大幅縮減非必要消費支出。

長新冠患者越多,整個社會非醫療消費需求就會越萎靡。

從長期來看,長新冠對經濟的影響,是負面居多的。

(4)盡快對長新冠系統研究

相比美國,我們在長新冠領域的研究,還非常少,甚至還有某些不是該領域的專家,動輒就說“對長新冠深入研究還為時尚早”。

這種說法是很離譜的。

雖然按照英國和美國的數據,在經過較長時間后,長新冠比例整體會維持在3%-7%的比例。

這個比例雖然不大,但放在龐大人口基數下,也是一個相當龐大的數字。

但現在我們沒有一個公開權威、準確的長新冠數字。

我也只是通過每周日的讀者投票,粗略統計了我讀者群體的長新冠比例。

從3月份至今,我讀者群體的長新冠比例,是從10%,一路下降到現在5%左右。

從上圖可知,在3月到4月,這段疫情低谷期,長新冠比例一直下降,從10%,下降到接近4%。

這說明,大部分長新冠患者,隨著時間推移,是可以“自愈”。

但4月底出現新一波疫情后,一部分長新冠患者,隨著時間推移,不斷治愈。但同時又有一部分新增感染者,加入到長新冠患者人群里。

最終,就讓長新冠患者的比例,整體維持在5%左右震蕩。

而這也符合英美一些長新冠的統計數據,按照英美的數據,他們長新冠患者數量占總人口比例,大致就是在3%-7%之間。

所以,我們并沒有顯得比較特殊。

對于長新冠的研究,應該盡快進行。

這樣才能讓長新冠患者,能盡快康復,盡量減小對經濟的負面影響。

要搞清楚,長新冠對經濟的實際影響,才能有辦法針對性去解決問題。

這也是我要持續做這方面個人統計,不斷發文章呼吁社會重視疫情的原因。

新冠疫情的影響是客觀存在的,不會因為我們的無視,而消失。

無視客觀存在的疫情,只會放大傷害。

正視疫情,才能盡可能降低傷害。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號