資本主義制度下,消費能力永遠小于潛在產能,兩者之間的缺口,就是利潤之中資本家個人消費不了的部分。

自由競爭資本主義時期,經濟危機表現為周期性的復蘇和過熱。

所有的企業的資本量都不足以對市場產生影響。

于是,生產循環開始的時候,企業一擁而上。產品都生產出來,工人工資和資本家消費以外的產品沒有銷路,企業一哄而散。

這是20世紀以前的事情。

到了壟斷時代,供給測改變了,幾家企業就能壟斷某種商品的生產,于是有可能把生產控制在一定的規模。

這種情況下,不會有一擁而上,也不會有一哄而散,生產規模停滯在一個遠遠低于社會潛在總產能的位置。此時此刻,生產所需的人財物都富裕,大量人口失業,大量資金沒有投資方向,大量產能閑置。

這是20世紀20年代以前的事情。

20世紀20-30年代,因為大量使用信貸消費,工人提前透支未來的工資。工人舉債為資本家消費不了的利潤,提供了支付能力。

于是出現了20世紀20年代的繁榮。資本主義國家的政客宣傳,每家都有一套房,一輛車,晚餐兩只雞。工人未來的工資被提前透支,必然意味著未來有更多的產品滯銷,危機爆發只是遲早的問題。目前越繁榮,將來越蕭條——眼下透支未來越多,將來缺口越大。

這種寅吃卯糧,吃到1929年吃不下去了。于是,大危機來了,先是大危機,后是大蕭條。

既然資本家不愿消費,工人無力消費潛在產能之中資本家個人消費之外的利潤部分,那就由政府使用赤字消費吧。

這是20世紀30年代出現的事情。

政府包銷多余產品,資本家獲得利潤,工人獲得工資,政府堆積債務。希特勒玩了幾年,玩不下去了,發動二戰,想靠戰爭解決問題,搞帝國馬克歐洲化,把多余的貨幣推廣到殖民地。

這是1939年出現的事情。

全球一片廢墟,只有美國本土沒有遭受嚴重打擊。各國都向美國采購。有金銀用金銀,有外匯用外匯,沒有金銀和外匯就借債,購買物資,賑濟、重建。向美國借債,肯定不能用本幣還,美元國際化。

美國戰后繁榮,其他國家負債累累。這是1945年出現的事情。

后面還有全球產業鏈的擴張,滯漲、美元與黃金摘鉤和亞洲金融危機。

國際化的部分太復雜,不展開講了。

講到赤字財政的部分。

不論什么時代,最根本的問題都是工人的支付能力小于他們生產的產品的價值,而資本家的消費能力有限,不可能消費所有的產品。

要生產規模擴張,就要為資本提供額外的利潤。拋開出口不說,內循環的經濟體所需的額外利潤大致有幾種來源:部分資本投資失敗,工人消費貸款、政府財政赤字。沒有一個來源能持久的。

自由競爭時代,這事不算嚴重。因為總會有資本家增加投資,購買多余的產品,不缺失敗的投資。

作為個體,資本家完全可能虧本破產,作為一個整體,壟斷資本穩賺不賠。個別資本家的破產,必然促進壟斷資本的集中。

壟斷時代,這事就麻煩了。資本家能準確估計市場容積,也能有效控制產能,于是就出現了大蕭條。

使用貨幣政策,增加貨幣供應,并不能解決分配問題。工人缺少支付能力,不會因為他們能借錢,就讓他們有能力同時消費現在和未來的產品。中小資本家也一樣,制造了產品沒有銷路,貸款有什么用?擴張產能嗎?擴張產能以后,產品滯銷,自己無法償還貸款,破產出局。

這種時代,社會上并不缺資金。因為產品沒有銷路,大量的資金沒有投資方向,成為失業的資金。當然,那些在前期借了太多資金現在產品滯銷的資本家,渴望資金,但是他們也不容易借到錢。誰也不敢為了利息冒損失本金的風險把錢借給他們。

既然一部分資本家缺錢,還不上貸款,就給他們提供資金讓他們繼續運轉吧。這是最簡單直接形而上學又維護資本家利益的解決思路。

使用增加貨幣的供應的方式,不能從根本上解決產品銷路,沒法讓經濟真正走出危機——除非這些錢借了,不用還。

不斷滾動增加貸款的方式,可以在一定時期內讓所有人都能陸續償還貸款,事實上,暫時不償還貸款。資本家貸款生產一種商品,比如蓋房子,工人貸款買房子,資本家獲得工人的貸款,償還自己的貸款。要工人還清貸款,就需要資本家貸更多的款。

只給資本家放松貸款還不夠,還要給工人放松貸款,放松貸款以后,工人才能透支更多的未來收入,才能接資本家的盤。工人接盤以后,資本家還要新增貸款,不然工人沒有收入,貸款還不上。

于是,所有人互相擊鼓傳花。資本家、工人不斷滾動還清債務,一環解放另一環,總有人背負債務,全社會債務總量越滾越多。資本的利潤也越來越多。整個過程,一部分人在不斷獲得利潤,大部分人在玩債務的擊鼓傳花。

這時,全社會銀行賬戶上存在兩座高山,一座是總利潤,一座是總債務。通過銀行這個中介,債務變成利潤,兩座山都在高速滾動增長。

這么做,遲早玩不下去。

勞動者未來可以預期的收入不可能沒有上限,即使一家人接力貸款,祖孫三代一起貸款,一起還貸,可以預期的收入和貸款的消費也是有上限的。重孫一時半會兒見不到,所以不能列為貸款人。不能搞只還利息不還本金的永續債,每月還款額度也不能超越一家三代的凈收入額度。否則就是真不用還了。即使利率為零,只償還本金,貸款總額也是有上限的。

債務山達到上限,利潤山也就達到上限。

利潤山一旦達到上限,資本就開始裁員了,勞動者收入下降。此時,利潤山已經落袋為安,債務山卻還不上了,經濟規模螺旋下降。利潤還在銀行賬戶上,債務卻還不上了,全社會勞動者集體破產,必然連累銀行。社會一片狼藉,裁員失業,銀行擠兌,停產爛尾,房倒屋塌,上吊自殺。

既然私人沒法不斷透支消費,那就由政府用赤字消費吧,這就是凱恩斯主義的起源。

于是,全社會繼續堆債務,利潤山和債務山繼續增高。

政府債務同樣有上限。

誰也不敢說本國政府存續期限有上限,所以政府可以發行永續債,只還利息不還本金。政府的永續債的規模受制于利率水平,只要利率不斷趨向于零,政府的發債上限就可以趨向于無窮。

但是,這樣一來,政府就鎖死了利率上限。一旦加息,政府馬上就會被利息壓死。所以,在政府有天量負債的情況下,即使物價不斷上漲,央行往往也想方設法變著花樣降息。另一方面,政府不斷增加債務,搞赤字財政最終必然刺激通貨膨脹。由于物價的壓力,雖然央行想方設法降息,但是也不敢大幅度降息。

由于物價的壓力,央行不敢大幅度降息。由于央行不敢大幅度降息,政府的赤字上限也被鎖死。

于是,直觀的表現是,使用一段時間的赤字財政以后,少數人的總財富、全社會的總債務、政府的總債務、物價水平達到某一個臨界水平,貨幣政策被物價鎖死,財政政策被貨幣政策鎖死。繼續突破這個臨界水平,物價就有徹底失控的趨勢。

如果政府不能突破現有債務上限,剩下的事情與私人借貸消費達到極限后大同小異。

債務山不能繼續增加,利潤山達到上限,資本開始裁員,勞動者工資下降,政府稅收下降,經濟規模螺旋下降。利潤山還在,債務山卻還不上了,遲早拖累銀行。除了極少數人,全社會勞動者和政府財政集體破產,連累銀行。全社會一片狼藉。

此時,政府會采取一切手段化解現有債務余額,償還一部分債務,還舊借新,繼續搞赤字財政。

政府償還債務的手段不會觸及現有的利潤山,只會維護或讓利潤繼續堆積。

那么政府的赤字用什么平?大致增收、節支、賤賣國有資產、印鈔幾種方式。此外,還有一種方式,即推動資本進一步擴張,為資本創造中長期獲得利潤的機會,在這個過程中,政府稅收增長。

增收,大概率增加在中下層身上。節支,大概率減少對中下層有利的福利支出。政府砸鍋賣鐵,遲早賣光。除了國有企業,還有某些特許經營權(食堂、殯儀館、一切能壟斷謀利的行業)。政府印鈔,遲早惡性通脹。現實之中操作,往往是多管齊下,幾副藥同時開,這套復方合劑下去,底層本來攢點棺材本,結果連棺材本也攢不下。

政府采用不同的方式使用赤字為壟斷資本提供利潤,效率是不一樣的。極端模式之一是直接給予壟斷資本資金,不經過任何社會成員的環節。這樣的模式,直接增高利潤山和債務山,顯然不會產生任何就業效果。極端模式之二是直接給予社會底層資金,社會底層不勞而獲,他們獲得這些錢可以用于消費或者償還債務。壟斷資本為了獲得這些利潤,必須擴張生產,增加雇員。這些政府赤字雖然最終遲早也會成為壟斷資本的利潤,但是在此之前,可以創造一系列的就業機會。顯然,增加同樣規模的政府赤字,兩種模式對就業影響是不一樣的。達到同樣的就業效果,需要的赤字量也是不一樣的。大多數國家的赤字財政的支出方式處于兩種模式之間,究竟選擇哪種模式,或者更傾向于哪種模式,取決于本國壟斷資本的強勢程度。

問題的根源在于,私有制條件下,壟斷資本控制生產過程,要壟斷資本把生產規模擴張到充分就業的程度,就需要不斷給予壟斷資本額外的利潤;這些利潤還不會老老實實趴在賬目上,而是會伺機而動,或蟄伏、或投機、或外逃;政府還不能無償剝奪利潤,只能直接或間接,公開或變相給予壟斷資本利潤。

只要不突破物價這個前提,債務山就不可能無限堆積下去。

不突破物價的前提,同時要經濟在充分就業的水平不斷滾動下去,需要讓利潤和債務循環起來,或者,需要獲得利潤的資本家消費全部多余產品,或者,無償剝奪他們的利潤,替其他社會成員償還債務。

私有制條件下,這是不可能的。路線決定人,人決定路線。資本主義的政府建立在資本主義的經濟基礎之上,只能對資本減稅,想方設法增加資本的利潤。如果不得已對資本加稅,也只能是因為底層的反抗太激烈了,為了維持資本的統治,不得不對底層做出一點讓步。

所以,如果經濟循環能以高于停滯期的規模運轉下去,必然是壟斷資本積累利潤,其他社會成員和政府積累債務。積累不下去,經濟就崩了。

那時就是標準的經濟危機加金融危機,生產規模劇烈下滑,多數人債務還不上,存款取不出。全社會的有效需求不但低于大搞信貸消費和赤字財政的前幾年,而且遠低于沒有信貸消費和赤字財政的正常水平。

對多數社會成員和政府來說,已經把未來幾十年的收入提前透支了,此時他們拿不出更多的錢滿足資本的利潤了。沒有這些利潤,資本壓縮生產規模,裁減多余雇員,全社會生產規模自然大幅下降,政府稅收下降,勞動者收入下降。

這時,由于生產規模萎縮,大批的勞動者即使愿意接受更低的工作,也很難得到被雇傭的機會。個體勞動者可以接受更低的工資,把其他勞動者的位置搶過來。總體勞動者的就業總量并不會增加,只是由于內部競爭越來越激烈,實際工資越來越低,工時越來越長。由于勞動者消費能力越來越差,進一步導致有效需求不足,壟斷資本可以進一步壓縮總產能。

物價相對穩定,經濟萎縮,物資供應雖然充足,但是多數人能獲得的份額不斷下降,多數失業者為了活下去,不得不出售各種多余的家產(電器、家具、服裝、房產、土地)。

此時,社會成員的直觀感受是經濟在較長的時間內不斷震蕩下行,經濟規模大幅下挫。有興趣的讀者可以查查從1929年大危機到1933年代大蕭條大低潮,美國經濟下降了多少。

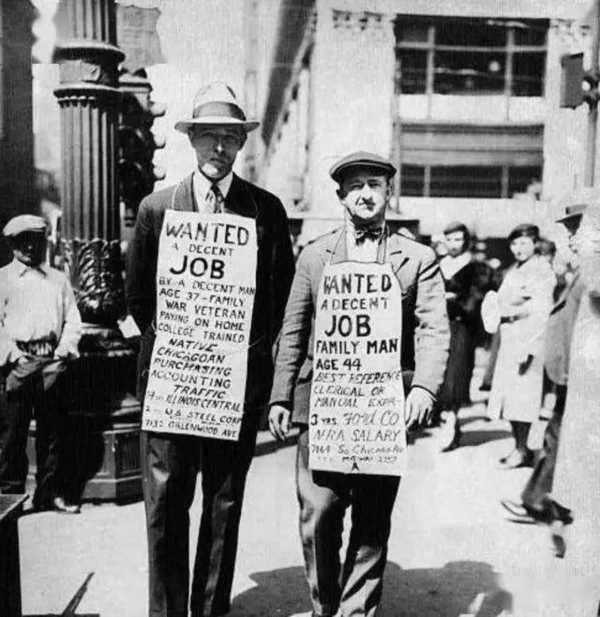

當時的美國,1000萬左右的人口失業,3000多萬人沒有任何收入來源。大批失業者饑寒交迫,四處流浪找工作,無產階級起義一觸即發。

政府如果使用印鈔機推動赤字財政,那么危機又多了通貨膨脹模式。因為存在通貨膨脹,所以在一定物價目標下,政府的債務必然有上限。

大量的利潤并不會主動用于擴張產能,雇傭勞動者,而是四處亂竄,尋找投機的機會。這些失業的貨幣資本會投機土地、生產生活必需品,或者資本外逃。這些貨幣資本若是老老實實待在存款賬戶中,政府可以一直使用印鈔機拉動經濟。但是,這些屬于私人的貨幣資本顯然不會老老實實蟄伏在賬戶中,必然會為了利潤擇機而動。幣值不穩定的時候,這些貨幣資本的運動必然更加不穩定。

以上的分析都是建立在幣值穩定的基礎上。如果貨幣不斷貶值會如何?

貨幣貶值到失去儲存價值的功能的時候,多數人既有的債務會不斷消失,但是資本既有的利潤不受影響,會迅速變成各種生產生活必需品(糧食、藥品、五洋雜貨)和硬通貨(黃金、銀元、美元)。物價上漲,經濟萎縮,物資供應緊缺,多數人為了活下去,不得不出售各種多余的家產(電器、家具、服裝、房產、土地)。

這種狀態不會繼續發展很久,由于公職人員的薪資一般都是固定值,很難追上通脹,所以多數公職人員要么摸魚躺平曠工從事第二職業,要么各種貪污腐敗給錢辦事,很快政府就名存實亡,進入無政府狀態。紙幣很快被商品和硬通貨逐出經濟循環,失去流通手段功能,社會化大生產循環中斷,此時貨幣流通不復存在,社會化大生產經濟循環癱瘓,再討論貨幣貶值對經濟的影響毫無意義。

不論是金融危機還是惡性通脹,結果都必然是生產規模的大幅下跌,實際財政收入的下降和多數勞動者實際工資的下降——在金融危機模式下,教師、醫生和公職人員的名義實際工資可能不會下降,貨幣購買力不變,薪資水平也不下降,但是可能被長期拖欠。現實之中,往往是拖欠加貶值。

金融危機或通脹,都是壟斷資本達到一定程度后的必然結果,壟斷資本擴張到一定程度,社會總產品分配比率必然發生相應調整,必然導致其他社會成員分配份額的下降,即實際收入下降。使用讓壟斷資本獲得利潤的方式,維持經濟規模,必然導致壟斷資本的膨脹。壟斷資本膨脹之后,必然壓縮其他社會成員的分配比例。其他社會成員獲得的社會總產品數量下降后,壟斷資本會進一步壓縮生產規模,導致生產規模和其他社會成員螺旋下降。

放到全球化背景中,危機變化的可能性就更多。

一國的壟斷資本在本國處于統治地位,在全球則往往處于從屬地位 。

無論本國發生金融危機還是通貨膨脹,只要本國金融不穩,利潤可能無法提現,或者雖然能提現,但是必然大幅縮水。本國資本都會外逃。壟斷資本把積累的利潤套現,轉移海外。如果本國政府沒有大規模印鈔,發生金融危機,存款提現困難,那么本幣匯率的下跌會少一些,如果本國政府大規模印鈔,發生通貨膨脹,存款提現沒有問題,那么本幣匯率的下跌就會非常驚人。這相當于本國壟斷資本使用本幣向央行提現外匯,央行掌握的外匯儲備相對固定的前提下,本國政府印鈔越多,本幣自然貶值越多。

本幣的劇烈貶值,即貨幣危機。同等條件下,壟斷資本獲得利潤越多,資本外逃越嚴重,本幣貶值越嚴重。

這些外逃的資金,進入發達國家的金融市場后,被發達國家用來收購外逃資金所在國的資產。資本外逃越嚴重,本國貨幣和資產貶值越嚴重,發達國家可以用來收購本國資產的資金越多。對發達國家的金融資本來說,他們可以用10%的利息收集全球其他國家的壟斷資本的利潤,然后在收購過程中,謀求100%甚至200%的利潤。這種收購過程,被稱為收割更合適。

有些人認為發達國家加息可能導致本國嚴重衰退。這種可能性是存在的。但是,還有一種可能是發達國家越加息,匯聚的資本越多,其他國家的資本外逃、貨幣和資產貶值越嚴重,收割的利潤越豐厚。不僅如此,這必將進一步加強發達國家對其他國家的金融控制。

沒有一個國家會采取單一的經濟政策,并將某種情況推向極端,避免某種情況發展到極端,增加貨幣供應,但不能完全避免金融危機;導致物價上漲,但又盡力避免惡性通貨膨脹;努力保住幣值,但又不能控制貨幣供應。所以,現實情況往往是金融危機、通貨膨脹、本幣貶值,數種情況同時發生,都沒有發展到極端,但顧此失彼。用幾種危機同時存在,置換一種危機發展到極端形式。

對絕大多數社會成員來說,無論是金融危機、通貨膨脹、貨幣貶值,都必然導致實際收入下降。所以,無論是一種模式的危機發展到極端,還是幾種模式的危機同時發生但都沒有發展到極端,痛苦程度是基本相同的。

各國政府采取多種政策化解危機,增加就業,但是這些政策注定是于事無補、顧此失彼。即使能在短期內刺激經濟,改善就業,也注定透支未來,推動更大的貧富差距,為未來的危機埋下伏筆。

路易十四說過,朕即國家。壟斷資本即國家,國家即壟斷資本。對于壟斷資本來說,資本不過是媒介,絕對統治才是實質。在資本主義制度下,資本決定政策,政策強化資本,強化資本必然導致更大規模的產需矛盾。

壟斷資本既控制多余的貨幣資本,又具有影響宏觀政策的能力,唯一的目標是資本的增殖,具體手段則靈活多變:可以收縮貨幣,賤買民間和國有資產;可以放松貨幣,投機土地和生產生活必需品;可以推動貸款消費,提前把工人未來若干年的收入作為利潤落袋為安;可以力推政府赤字財政,壟斷訂單;可以本幣升值獲利,也可以本幣貶值獲利;玩輸了,還可以申請國家財政補貼或者低息貸款。

誰都能吃虧,壟斷資本不會也不能吃虧。宏觀經濟政策也好,土地也好,生產生活必需品也好,政府訂單也好,特許經營權也好,財政補貼也好,低息貸款也好,都是資源,也都是手段。目的是唯一而明確的,手段是靈活多變的。

不論什么樣的宏觀政策,甚至相反的政策,壟斷資本都能賺錢,其他社會成員則被反復打擊。

普通人即使持有現金沒有足夠的資金收購賤賣的資產;即使買入各種生產生活必需品,也缺乏囤積條件;拿不到政府訂單和特許經營權;基本也與財政補貼和低息貸款無緣;他們既沒有渠道轉移資產,也沒有機會把境外資產轉移回來廉價收購。

有一點是確定的,本幣的幣值是不可靠的,勞動者的實際收入必然是下降,多數人擁有的資產必然是貶值的,社會福利必然是削減的。

不改變壟斷資本的統治地位,經濟危機只能愈演愈烈。

不論宏觀經濟怎么發展,都是壟斷資本積聚利潤,其他社會成員背負債務、損失資產,貧富差距不斷拉大,貧富差距越大,有效需求越低,要達到同樣就業人數需要才財政赤字越多,壟斷資本利潤越大,越容易發生由于多余貨幣四處流竄產生的通貨膨脹、資產泡沫和資本外逃。

真正解決經濟危機和大蕭條的,并不是凱恩斯主義,而是二戰全球統治階級大洗牌。各國都需要戰后重建,失業人口獲得就業機會。由于全民戰爭,各國人民被武裝起來,隨后的冷戰,各國壟斷資本需要爭取人民,避免爆發革命。于是,各國的壟斷資本主動自我約束。

各國現有的有壟斷資本控制的經濟基礎和上層建筑不存在內生的改良的力量,無法克服或緩解由資本產生的固有矛盾。必須也必然會有一種新生的對抗壟斷資本的力量出現,維持社會的存在和發展。

如果不存在這種力量,那么經濟循環最終必然如同黑洞一樣不斷萎縮直到一個奇點。現實之中,并沒有出現這樣的奇點。因為在現實之中,會出現阻礙經濟向奇點發展的力量。

生產力被生產關系所束縛的時候,就會有新的生產關系出現威脅現有的生產關系。全球生產力被壟斷資本的利潤束縛到一定程度的時候,就會出現新的生產組織形式,更高效地利用現有的物質資源。抗衡壟斷資本力量不是來自現有的壟斷資本控制的經濟循環,而是來自新的生產循環,并有能力摧毀至少嚴重威脅現有的由壟斷資本控制的經濟循環。

二戰出現了威脅壟斷資本的力量,并持續到冷戰結束。所以,隨著壟斷資本的利潤的堆積以及對生產的束縛,這種力量終將出現。目前,壟斷資本還有一定的活力,還沒有走到塌陷向奇點的臨界區域,所以新生力量暫時沒有具體的跡象而已。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號