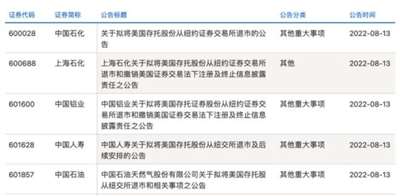

8月12日爆出一個大新聞,包括中石油、中石化、中國人壽、中國鋁業、上海石油等多家央企主動宣布將從美股退市。這個消息被市場看做中國主動與美國金融脫鉤的強烈信號。

(來源:每日經濟新聞)

說實話,這個事件政治信號含義遠遠高于實際意義。但是這個政治含義卻非常重要,因為過去中美博弈一般都是美方出牌,中方應對。總體而言,中方也一直保持極大的克制去管控雙方沖突的烈度。

但是這一次就不大一樣,中方旗幟鮮明的向外界傳達了一種堅決與美方斗爭的姿態,坦率的說,這個姿態來之不易。

為啥來之不易?

因為直到現在,中國依然存在著一個影響力巨大的親美派。

是的,雖然在輿論場目前已經基本看不到親美派的聲音,但是在普通人視角之外,我們頗有影響力的智庫專家,甚至包括很多體制內的官員,依然對美國充滿幻想,依然想盡辦法對決策施加影響力,希望與美國“搞好關系”。

那么,親美派為啥在中國具有如此巨大的影響力?

這里面有復雜的歷史經緯。

簡單地說,就是一個國家選擇什么樣的道路,一般都要選擇一個學習的模板國家,這個模板國家就必須對模仿者具有巨大的影響力,即使這個國家后來與模板國分道揚鑣,但是模板國留下的影響力還會保留很長一段時間。

下面,我就來給大家梳理一下新中國兩次路線選擇的模板國以及對應巨大的影響力。

1 以蘇聯為模板

1949年新中國成立,當時的路線是對蘇聯一邊倒,然后蘇聯也給與新中國大量的援助,因為我們當時底子太差,所以蘇聯的援助不但給工業設備,還派出了大量專家指導我們經濟建設,高峰時期活躍在中國的蘇聯專家超過5000人。

蘇聯專家來華是教授我們最核心的技術骨干,以及最重要的經濟建設官員,可以說新中國國家建設的脊梁深深留下了蘇聯的烙印。

雖然后來1958年中蘇交惡,蘇聯專家退出中國,但是全面學蘇聯的模式卻并沒有改變,特別當年跟隨蘇聯專家學習的那些技術骨干陸續成為共和國舉足輕重的領導之后,蘇聯模式就深深影響了這個國家的發展軌跡。

隨便舉一個例子。

1998年我國取消福利分房,推出商品房。當時我們的商品房一開始就是搞花園小區,也就是圈一塊地圍合起來蓋樓,小區封閉設置若干個出入口。

這種圍合式的花園小區就是抄襲蘇聯的模式。

但是后來的事實證明,這個抄襲蘇聯的花園小區模式是城市建設中最為失敗的案例。

為什么?

蘇聯搞圍合式花園小區原因是它們地廣人稀,冬季又特別寒冷,所以需要將人口聚集居住,以便集中供暖以及建設商業配套設施,所以,搞圍合式花園小區就是一種必然,這是特定地域環境下無奈的選擇。

而中國在城市建設中抄襲蘇聯搞封閉式花園小區就是典型的東施效顰——這對于城市交通組織就是一場災難。

每一個封閉式小區相當于在城市支路(相當于人體的毛細血管)中塞進一個無法溶解的血栓。小區越多血栓就越多,最后將城市交通毛細血管堵得嚴嚴實實,城市交通只能依賴有限的主干道。

最后的結果就是,我們大城市私家車保有量/人口數量在遠遠低于紐約、東京、巴黎、倫敦等國際大城市之前,就出現比這些國際都市更為嚴重的堵車現象。

最后逼得沒辦法,不得不搞出限號出行、搖號買車等全世界罕見的奇觀。

如果當年我們商品房不是學蘇聯的封閉式花園小區模式,而是學習西方發達都市的街區模式,現在我們城市交通狀況會好得多。

前幾年國家發文要求拆掉小區圍墻,將小區道路改做城市公共道路,以打通城市交通淤塞的毛細血管,但是這個政策遭遇小區的業主強烈反對,所以最后這個政策也就無疾而終。

你看看,上個世紀五十年代蘇聯專家扇動一下翅膀,直接導致21世紀中國大城市的嚴重堵車現象,蘇聯對中國影響有多么巨大。

下面我們再來看看美國。

2 摸著美帝過河

1978年三種全會之后,中國經濟開始全面轉型,由計劃經濟向市場經濟轉型,這個過程中我們學習的模板是美國。

改革開放40年,我們說是摸著石頭過河,其實本質就是摸著美帝過河,但凡在市場經濟中遇到什么問題,我們立馬就組織考察團遠赴美國考察它們的解決方案。

40年潛移默化,美國對中國影響之大遠遠超過過去的蘇聯。在我們知識界,包括媒體、高校、智庫甚至體制內相當一部分官員很長一段時間都對美國具有天生的好感,國內親美派就是這么來的。

2008年美國次貸危機大家知道吧,起因就是美國銀行對大量沒有還貸能力底層人群發放房地產貸款,然后將房地產貸款打包做成債券拿到金融市場銷售。

這種“先進的金融創新”讓我們金融界羨慕不已,然后就有經濟專家對央行提出批評——美國是資本主義國家,都搞出金融創新為底層人群謀取福利,中國還是社會主義國家,為啥不能學習美國的先進經驗?

所以,2008年我們央行也準備將房貸打包做成一模一樣的次貸產品拿到證券市場出售,試點文件都發了,美國就爆發了次貸危機,然后央行就悄聲無息取消了次貸試點。

通過這個案例大家可以想象美國對我們影響有多大。

2018年美國悍然對我們發起貿易戰,當時輿論場簡直就炸了鍋,主流輿論不是我們該怎么應對貿易戰的問題,而是大肆宣傳中美關系夫妻論,搞得好像如果中美“離婚”天就要塌下來。

但就算是中美是夫妻,也是一個巴掌拍不響。即使我們單方面希望與美國維持良好的關系,但是如果美國這個渣男變了心,單方面去強求維持良好的關系只能是自取其辱。

2018年貿易戰之后,中美經貿談判就非常艱難,因為美方看透了中國親美派強大的影響力,所以有恃無恐,步步緊逼,根據金燦榮老師透露美方甚至在談判中提出苛刻到極點的要求——

美方要求在中國各級政府派出代表,檢查我們地方政府財政支出情況,嚴格禁止政府財政資金用于產業升級補貼。

你看看,美國竟然要求派出顧問審查我們政府財政開支。這可是當年列強對滿清政府都沒有的喪權辱國條件!

3 唯一出路

經過幾年與美方的博弈斗爭,在廣大網民的聲討下,目前我們輿論場上親美派的言論已經很少看到了。但是親美派就消失了嗎?

沒有!

他們依然在影響國家的決策。

這里摘錄一段某智庫教授對最近經濟分析的文章節選。

這位教授不是普通人,而是國務院的智庫專家,是可以對決策者發揮直接影響力的專家。但是,就是這樣非常有影響力的專家給我們決策層的建議——竟然還是要想辦法搞好中美關系!

現在美國是啥情況?

美國目前整個精英階層在反華問題上已經形成廣泛共識,在這種反華共識影響下,過去幾年美國在經濟、政治、軍事等各個層面正在不遺余力使用各種手段對中國進行遏制與打壓。這種情況下,我們該怎么做才能讓美國精英階層集體放棄反華共識,與我們“搞好關系”?

中美之間的根本性矛盾本質上是不可調和的。說實話就算是我們愿意“割地賠款”美方都未必同意與我們“搞好關系”——除非我們愿意自廢武功。

為啥一定要自廢武功?

這里簡單講一講一個最基本的常識——發達國家為啥發達富有?

簡單的說就兩點原因,工業化先發優勢讓它們占據科技制高點+資源稟賦太豐厚。

工業化先發優勢這個不用講大家都知道,這里說說發達國家的資源稟賦。

加拿大面積998萬平方公里,人口3750萬,面積與我們差不多,人口只有我們重慶市這么多;澳大利亞面積770萬平方公里,人口2500萬,面積是我國近80%,人口與北京市差不多。

這些國家根本就不用努力,賣點農產品、礦產就可以很富裕。

然后就是北歐,北歐國家面積不大,但是資源太豐富了,以挪威為例,人口560萬,每年出口賣點三文魚、木材、石油就能做到1560億美元,光是出口金額創造的人均GDP就是我們全國人民累死累活干一年創造財富的2.7倍。

與這票國家相比,我們不是能不能賣資源的問題,而是資源不足要想盡辦法進口資源的問題。這個差距就大了。

賣資源不行,種地行不行?

也不行。

我國農民人均耕地還不到2畝,累死也刨不出多少糧食,而美國呢?美國農民人均耕地是15畝,堪稱個個都是大地主。

所以,中國唯一的出路就是搞工業化。因為我們有14億人口基數,所以搞工業化還不能效仿日韓德利用比較優勢做幾條產業鏈就夠吃了,我們要搞工業化還必須是把工業門類全吃下搞全產業鏈,不僅是全產業鏈,還要不斷推動產業升級,將所有工業化門類高中低產業全拿下來才能讓14億人民進入發達國家俱樂部。

但是我們要搞產業升級,就動了美國人的奶酪。

為什么?

要理清這個問題我們先要了解一下國際的政治結構。現在的世界的架構簡單來講就是美國出專利,歐洲日本生產高端產品,中國生產中低端產品,其他國家就是資源國和垃圾國。

美國占據了科技至高點,通過專利和資本入股的方式來控制著其他的國家的公司企業,占據了最豐厚的那一塊利潤。

歐洲當然也是有專利的,只是相對利潤沒有美國那么大。最典型的就是汽車,中國幾十年都突破不了就是碰到了歐洲的專利壁壘,被剪了幾十年的羊毛,直到現在電動汽車興起,才有了反超的機會。

美歐主要就是輸出專利和資本的,他們是金字塔的頂層,是最大的既得利益者,也是全球化這個平臺的維護者。然后就是中國的崛起,老是不停的進行產業升級,讓西方在全球化的貿易體系中獲取的利潤越來越少。

本來嘛,美國搭建的全球化這個平臺是為了讓自己的利益最大化,結果中國慢慢的變成了最大的既得利益者,這是美國不能容忍的,所以現在有去全球化的趨勢,就是美國不想跟中國玩了,想把中國踢出去。

但是要把中國踢出去就要找替代者,本來美國選擇的替代者是東南亞國家與印度。但是這些國家基礎條件太差了,包括路網、電力、熟練的產業工人、合格的工程師等等都落后中國一大截,根本就無法替代中國,加上2020年之后疫情的沖擊,中國組織力優勢完全發揮出來,結果就是美國貿易戰打了4年,中國對美(包括對歐)順差越來越大。

所以就是一個什么情況呢?

我們的親美派專家只看到我們科技與美國還有差距,只看到中國對現有的全球化體系有依賴的一面,反復強調要與美國搞好關系;卻沒看到目前的全球化體系以及美國對中國也有依賴的另一面——

沒有中國的制造業產能為基礎,美國這種玩專利與資本的模式就是空中樓閣;

沒有中國制造的價廉物美的商品,美歐的經濟就要崩潰。

所以,我們完全可以堂堂正正與美國博弈,你要合作我們歡迎,你要打我們奉陪——而不是單方面妥協去贏得美國所謂的“善意”。

如果僅僅就是經濟上付出一點代價也許就咬咬牙忍了,但是美國的要求是動了我們根本啊!比如不準中國產業升級(也就是讓我們自廢武功),讓我們制造業永遠釘死在低端,永遠做血汗工廠,永遠內卷看不到未來,這樣的條件能答應嗎?

現在因為親美派的渲染,民眾對美國的技術封鎖以及所謂的卡脖子工程的威脅覺得很可怕。

但是民眾不知道的是,從改革開放開始,以美國為首的西方國家就一直對我們進行技術封鎖,一直對卡我們脖子。

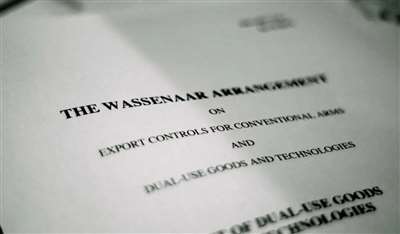

瓦森納協議大家知道嗎?這就是美國主導的對華技術封鎖體系,這個協議就是一本幾百頁的技術管控清單,凡是上了清單的技術不管是美國還是歐洲,都一律禁止對華輸出。

2019年美國對華發動的科技戰不過是瓦森納協議的升級版而已。

過去瓦森納協議沒有阻擋中國產業升級與科技進步,現在美國的科技戰同樣不能。

回到之前的主題,改革開放40年,在摸著美帝過河的過程中,美國對我們知識界甚至體制內影響是非常大的,大家不要期望通過幾年貿易戰、科技戰就能消除親美派的影響力,他們現在即使沒有在輿論場上發聲,但是同樣會給我們決策層施加巨大的影響力。

這個影響力之大,有時我甚至覺得帶點“逼宮”的味道。

比如我們智庫專家,正常情況下給決策者出謀劃策,應該是立足于現有局勢——也就是與美國關系搞不好的情況下該怎么做。

恰恰相反,我們的智庫專家提出的建議就是無視中美關系根本無法回到過去的現狀,一味強調“還是要想辦法與美國搞好關系”——感覺好像與美國搞不好關系,整個天就要塌了。

以上就是中美博弈中普通人看不到的宏觀背景。

下面我們來談談5家央企主動與美股脫鉤的事件。

4 不要幻想 不能妥協

2001年美國爆出安然公司造假案件之后,美國國會通過了一個薩班斯法案,這個法案就是成立了一個PCAOB機構對美股上市公司審計師進行監督。這種監督有兩種,一種是一年1次(或3次)常規型檢查,一種是發現上市公司有違規行為之后的執法型檢查。

其中常規檢查就需要上市公司提供原始的基礎數據,這個原始的基礎數據叫做審計底稿。

2001年過后,陸續就有越來越多的中國企業赴美上市,按照這個薩邦斯法案規定,赴美上市的中國公司也得向美方提供審計底稿,這就讓中方很不爽,因為如果讓美方擁有對中方企業常規檢查的權力,那不但損害了中國的經濟主權,而且也存在巨大的安全隱患。

于是我們就與美國人談,2013年中國財政部與證監會與PCAOB機構簽署了一個合作備忘錄,在這個文件中明確規定PCAOB機構只能對中國在美股上市企業進行執法型檢查,而常規性檢查由中方來做,也就是這個關鍵的審計底稿必須留在中國。

2020年瑞幸造假事件爆發之后,美國就以此為借口,迫不及待推出了《外國公司問責法案》,要求赴美上市的中概股企業必須接受美方的常規性檢查,也就是要給美方提供審計底稿。

下面關鍵來了,美國通過這個《外國公司問責法案》之后,中方沒有同意!雙方就在這個問題上僵持住了!

拖了一年之后,中美雙方還是沒談攏,然后美國就將美股上市的中國企業納入“預摘牌名單”,目前已經有159家中概股被納入“預摘牌名單”。

進入“預摘牌”名單后公司可以在15個工作日內提交證據表明不應該被納入名單,否則會被移入“確定摘牌”名單。

這里的“確定”依然不是立馬摘牌的意思,只有未來的兩年里依然沒有提交審計工作底稿才會被正式摘牌。

目前159家“預摘牌”公司里已經有153家成為了“確定摘牌”公司,包括了這次發布退市公告的五家國字頭中概股公司。當然,只要中國不同意,中概股是不會有企業主動給美方提供審計底稿的。所以,被定義為“確定摘牌”的中概股很難在兩年后逃過被摘牌的命運。

所以,這次5家央企集體宣布退市也就是給其它已經上了“確定摘牌”的中概股公司一個明確的信號——不要有任何幻想,中方是不可能妥協的。所有的中概股必須做好準備未來2年是一定會從美股退市的。

5 中美影響分析

中概股如果集體退市,中美誰損失更大?

差不多就是兩敗俱傷,美方可能潛在損失更大一些。

對于美方而言,大量優質中國企業赴美上市,相當于加強了美股在全球資本市場的地位,同時也讓美國金融資本獲得了一個分享中國經濟(特別是數字經濟)快速增長紅利的機會。如果中概股集體退市,上述兩點就化為烏有。

打一個比方,美股相當于全球資本市場的奧運會,正常情況下中國代表隊在奧運會金牌排行榜上能占據第二的位置,如果中國隊不參加,那不僅讓這個奧運會成色不足;更為重要的是,奧運會丟掉了中國市場,對于奧運會贊助商而言,也損失巨大。

這是對美方的不利一面。

然后我們再來說說中方。

對于中方而言,中概股在美股集體退市,就是丟掉一個重要的境外融資渠道,但是因為中美博弈,在摘牌退市的烏云籠罩下,中概股市值一跌再跌,不但市值普遍跌去90%以上,而且交易量越來越少,已經逐漸喪失了在美國資本市場的融資功能。

我們以中石油為例。

中國石油的美股市值為822.5億美元,是五家中概股里的市值老大,8月11日成交額只有520萬美元,換手率為0.01%,這是中國石油的常態,每天基本上都沒有什么交易量。

其余幾家也差不多。

所以我們央企主動退市其實也沒什么損失。

當然,如果中概股集體回歸A股與港股,對于這兩個資本市場短期存在較大的融資壓力。

以上就是中字頭央企主動宣布集體從美股退市的事件的分析。

我覺得這個事件已經超越了它本身的含義,中字頭央企集體宣布退市它就是表達了中方的一種態度,只要美方提出蠻橫無理的要求,中方并不畏懼主動脫鉤,對于一個不懷好意的美國,我們不需要與其搞好關系。

我們國內的親美派如果看不清這個大勢,即使現在地位顯赫各種光環附身,也一定會被歷史的浪潮沖到垃圾堆里。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號