一、文 眼

最近讀到朱云來先生的大作:《從數(shù)據(jù)看共同富裕》。

“中國金融四十人論壇”在刊發(fā)這篇文章時,很用心的概括了這篇文章的“文眼”。這個“文眼”就是朱云來先生在文中所說的:

——“公平也需要激勵。不激勵的話,所有公平都是大鍋飯。”

——“激勵又是怎么形成的?致富也好、分配也好,還得要講一個規(guī)則,按照市場允許的規(guī)則進行分配。”

朱云來先生在文章中給出的各種數(shù)據(jù),其實都是在論證這個“文眼”而已。

對于朱云來先生以及“中國金融四十人論壇”如此在意的“文眼”,我有不同看法,提出來向大家請教。

二、沒有公平,激勵何在?

朱先生強調(diào),“公平也需要激勵”。

朱先生的意思是想告訴我們:激勵是公平的前提。如果沒有激勵,那就沒有公平可言。

“沒有激勵,就沒有公平”,這個命題我有條件地同意。

為什么?因為對這個命題必須作馬克思主義的辯證解讀。

我們不妨換一個思路,如果把朱先生“沒有激勵,就沒有公平”的命題逆推一下,我們將會看到:沒有公平,談不上有效激勵。

所以我要問朱先生一句:“如果沒有公平,又何來的激勵呢?”

比如在奴隸社會和封建社會,剝削階級是怎么激勵勞動階級去從事生產(chǎn)活動的呢?

社會發(fā)展史告訴我們:勞動階級在“超經(jīng)濟強制”下,被迫為奴隸主階級和地主階級從事生產(chǎn)活動。

對于剝削階級而言,“超經(jīng)濟強制”是最順手的激勵機制。

可是對于勞動階級而言,“超經(jīng)濟強制”則沒有公平可言。

一言以蔽之,貴族和地主們酷愛的“超經(jīng)濟強制”必然導致“勞動異化”——除了周期性的農(nóng)民起義之外,一旦“超經(jīng)濟強制”暫時解除,勞動者就會想方設法地“躺平”,就要爭先恐后地“內(nèi)卷”。用馬克思的話說:

——“只要對勞動的肉體強制或其他強制一消失,人們就會像逃避鼠疫一樣地逃避勞動。”

不僅如此,沒有公平的激勵,也只能是野蠻的、動物世界的激勵。

比如在奴隸社會,奴隸主是怎么激勵奴隸們?nèi)谧鞯哪兀靠康氖桥`主的鐐銬、皮鞭和棍棒。

即使這些鐐銬、皮鞭和棍棒在奴隸社會是“拿手”的、“有效”的激勵手段,那也并無“公平”可言。

三、“不吃大鍋飯”,就一定公平嗎?

朱云來先生說:“不激勵的話,所有公平都是大鍋飯。”

朱先生或是想強調(diào):只有那種“不吃大鍋飯”的激勵,才是真正公平的激勵。

朱先生的這個邏輯看似有理,其實不然。

其實,有激勵未必一定有公平,“不吃大鍋飯”未必一定就公平。

比如,在奴隸社會和封建社會,勞動者就沒有大鍋飯可吃,生產(chǎn)激勵完全依靠奴隸主的人身強制和封建地主的殘酷鎮(zhèn)壓。

請問朱先生:奴隸社會和封建社會這種“不吃大鍋飯”的激勵機制,它公平嗎?

朱先生或許會辯解說,他推崇的“不吃大鍋飯”的、公平的激勵機制,不是前資本主義的“超經(jīng)濟強制”,而是“市場規(guī)則允許”的激勵機制。

那我們就來看看,“市場規(guī)則允許”的激勵機制公不公平。

“市場規(guī)則允許”的激勵機制的典范,就是資本主義社會的雇傭勞動制度。

在資本主義社會,勞動者沒有大鍋飯可吃,生產(chǎn)激情完全依靠雇傭勞動制度來激勵,即:

——工人在饑餓皮鞭的驅(qū)使和激勵下,前赴后繼地、“忘我”地從事勞動。

這種激勵機制的本質(zhì),是馬克思主義政治經(jīng)濟學的常識。對此,馬克思在《資本論》中已經(jīng)作了深刻的分析,我就不贅述了。

請問朱云來先生:資本主義這種“不吃大鍋飯”的雇傭勞動制度,它公平嗎?

四、“市場規(guī)則允許”,這是什么公平?

朱云來先生說:“激勵又是怎么形成的?致富也好、分配也好,還得要講一個規(guī)則,按照市場允許的規(guī)則進行分配。”

按照朱先生的標準,只有市場,才是“公平”的激勵;只有“市場允許”的規(guī)則,才是具有“政治正確性”的激勵。

也就是說,“市場允許”是公平與否的衡量標準。

既然“市場允許”是公平的標準,那么違背了“市場允許”,當然就沒有公平可言了。

按照這個邏輯引申下去,那么只有在“市場允許的規(guī)則”下進行分配,才能實現(xiàn)“共同富裕”。

問題來了:我們今天熟知的“貧富懸殊”,本身就是“市場規(guī)則允許”的產(chǎn)物;或者說,“兩極分化”本身就是“市場規(guī)則”制造出來的必然結果。

這不僅是馬克思主義政治經(jīng)濟學的常識,也是經(jīng)濟學的常識。

請問朱先生:如果您還承認這個常識的話,那么把實現(xiàn)共同富裕的希望寄托于“市場規(guī)則允許”,是不是有些搞笑?

什么是“共同富裕”?“共同富裕”不是少數(shù)人富裕,不是“有富裕而沒共同”,“兩極分化”是“共同富裕”的對立面。

那么,“共同”的基礎是什么?馬克思主義常識告訴我們,“共同”的基礎只能是生產(chǎn)資料公有制,是自由人的聯(lián)合體。一句話,“共同”的基礎是生產(chǎn)關系的不斷完善和進步。

習近平說:“我國必須堅決防止兩極分化,促進共同富裕,實現(xiàn)社會和諧安定。”

大家想一想,新時代以來,如果不是充分發(fā)揮了共產(chǎn)黨的領導和人民政府“集中力量辦大事”的優(yōu)勢,僅僅靠“市場規(guī)則”能實現(xiàn)“精準脫貧”嗎?能進入“小康社會”嗎?

如果以為聽任“市場規(guī)則允許”就能夠?qū)崿F(xiàn)共同富裕,呵呵,那還要“黨的領導”干什么呢?還要“更好地發(fā)揮政府的作用”干什么呢?

所以,不講社會主義生產(chǎn)關系,不講生產(chǎn)關系的變革和完善,只講“市場規(guī)則允許”,“共同”就只能是一句空話。

五、“公不公平”,誰說了算?

坦率說,在階級社會,對于用抽象的“公平”來討論勞動者的狀況,我是很不以為然的。

前面我之所以要討論朱云來先生的“公平”,實屬無奈,是不得不從邏輯上與朱先生“較真”。

因為朱先生們所說的“公平”,說白了就是一個離開了社會經(jīng)濟關系的、抽象的東東。

在唯物史觀看來,從來就不存在超越社會經(jīng)濟結構的“公平”。因為,“權利永遠不能超出社會的經(jīng)濟結構以及由經(jīng)濟結構所制約的社會的文化發(fā)展”。

所以,馬克思主義經(jīng)典作家從來就不會把抽象的“公平”和“正義”掛在自己嘴上,從來也不會把抽象的“公平”和“正義”寫在自己的旗幟上。

比如,對于飽學之士津津樂道的“公平”,恩格斯就曾用譏諷的語氣說:

——“希臘人和羅馬人的公平認為奴隸制度是公平的,1789年資產(chǎn)者的公平要求廢除封建制度,因為據(jù)說它不公平。……所以,關于永恒公平的觀念不僅因時因地而變,甚至也因人而異,這種東西正如米爾柏格正確說過的那樣,‘一個人有一個人的理解’”。

由此可見,在朱先生眼中的“公平”,在廣大普通勞動者看來卻未必公平——比如,上個世紀90年代大規(guī)模的“砸鐵某某”運動,在朱先生以及資本力量看來,恐怕就是天經(jīng)地義的“公平”之舉。

可是在幾千萬“下某失某”的國企職工看來,“掌勺的把鍋扛回家”的“砸鐵某某”運動,又有什么“公平”可言呢?

公平屬于價值判斷,不同的人(階級)有不同的判斷。所謂“市場規(guī)則允許”的公平,不過是某些人一廂情愿的幻覺罷了。

總之,但凡脫離了社會經(jīng)濟結構和生產(chǎn)關系,抽象地講什么“公平”的高論,都不過是別有用心的大忽悠罷了。

六、結 語

除了上面討論的“文眼”之外,朱云來先生的文章中還有不少有待商榷的問題。比如朱先生說:

——“對大多數(shù)老百姓來講什么是資本?每人每年省的那1萬塊錢,你說這是不是資本?這個資本有過去咱們說的那種資本罪惡嗎?就是省吃儉用累計起來的錢嘛。”

把老百姓從牙縫里面省出來交給銀行保管的救命錢,與資本家擁有的資本完全等同起來,以此為資本的高大上血統(tǒng)提供一個“親民”的鑒定書,這樣的親子鑒定也真是讓人醉了。

本來還想多說幾句,但為了我這篇短文能多活幾天,不被某某平臺推出午門砍了,我就此打住。

(2021年10月19日)

附:

朱云來:從數(shù)據(jù)看共同富裕

我們過去從來沒有懷疑過共同富裕這個主題,一直認為我們的目標就是共同富裕,實際走的方向也是共同富裕,至于先富一點、后富一點,這是根據(jù)實際情況的調(diào)整,但大家對于共同富裕這個目標是一直沒有懷疑的。

為什么現(xiàn)在這個話題一下子觸動了這么多人的心呢?馬克思主義理論是在1848年提出來的,當時正值工業(yè)革命高潮,社會的不平等現(xiàn)象遠多于當下。當前大家對共同富裕的關心往往更宏觀,考慮國家這么大一個系統(tǒng),財富應該怎么分合適?

下面來看看共同富裕與宏觀經(jīng)濟怎么聯(lián)系?怎么接上軌?我主要是依據(jù)統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),把這個問題放在數(shù)據(jù)體系整體里面考慮,從歷史的角度去看,給大家提供一點系統(tǒng)化的思考。

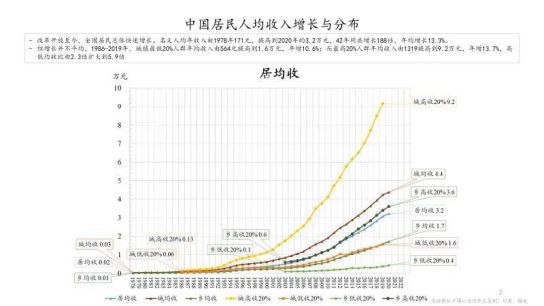

下圖是中國居民人均收入的統(tǒng)計,至少是從1978年開始就有數(shù)據(jù)。根據(jù)統(tǒng)計局的框架,分成城鎮(zhèn)平均收入和鄉(xiāng)村平均收入,再根據(jù)城鎮(zhèn)人口和鄉(xiāng)村人口,做加權平均就可以得出居民人均收入。2020年老百姓的平均收入是一年3.2萬元。

圖1 中國居民人均收入增長與分布

把收入數(shù)據(jù)和財富聯(lián)結起來看,1978年人均收入171元錢,增長到2020年3.2萬元,年均增長13.3%,當然這是名義增速,沒有考慮價格增長因素。所以看上去42年間漲了188倍,其實可能沒有那么多。根據(jù)現(xiàn)在每年居民生活來看,大體說平均收入3萬,平均的消費是2萬,平均的結余就是1萬,全國老百姓一年就是14萬億。

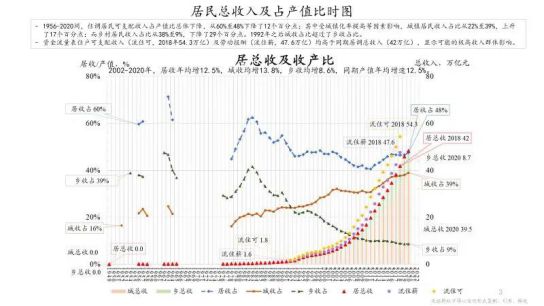

剛才說到收入的積累,下面再拿收入跟產(chǎn)值相比,產(chǎn)值本質(zhì)上也是收入,我也用名義數(shù)值比較一下。總產(chǎn)值有100萬億,但是老百姓的收入統(tǒng)計人均3萬多,14億人約是42萬億,那么100萬億中還有60萬億去哪了?我們剛才說財富問題、共同富裕,什么是財富?財富到哪兒去了?我們創(chuàng)造了多少?我們順著這個方向繼續(xù)討論。

圖2 居民總收入及占產(chǎn)值比時圖

居民收入占GDP的比值最早可能追溯到1956年,早期比較高可能超過60%,最低在2012年前后降到了40%,隨后又有一些恢復,這是一個大的分配格局。統(tǒng)計局還公布了居民的分組收入,可以推算基尼系數(shù)。不論是統(tǒng)計局公布的,還是我們推算的基尼系數(shù),算出來都在0.4—0.5之間。基尼系數(shù)是什么意思?如果是絕對公平,基尼系數(shù)是0,如果極不公平,則是1。什么叫極不公平呢?比如說國王一個人就擁有全國的所有財產(chǎn),那就是1。0和1中間是什么意思?我理解相當于是普通人群組比平均分配時少收入的那部分比例,也是極高收入人群比平均分配時多收入部分的比重。

圖3 中國基尼系數(shù)時圖

如果這個解釋是對的,平常我們說的基尼系數(shù)0.4以上就值得關注。我能找到全國五等分的數(shù)據(jù),以及城鄉(xiāng)居民各自分成20%的五個等分,計算出各自的平均收入,這樣的話我們就也能粗略估算出基尼系數(shù)。圖中紅色的線可以追溯到1978年,主要是統(tǒng)計局自己公布的全國居民人均可支配收入基尼系數(shù)。在1978年的時候0.2,到2003年上升超過0.45的水平,然后上下波動。與同期美國基尼系數(shù)比較,我們之前是低于美國,2003年以后超過它,后來又有所回落。

如果用統(tǒng)計局公布的全國五等分數(shù)據(jù)做一個類似的計算,結果算出來只有0.39。這個怎么解釋呢?因為調(diào)查的人群分組太粗了,全國五等分每組對應人群有2億多,用這樣充分攤薄的組均收入再來計算基尼系數(shù),就略低于0.4了。分組越粗算出來的結果越平均。

如果再把城鄉(xiāng)區(qū)分開,就是圖上的城鄉(xiāng)五分十組,會比剛才算的基尼系數(shù)更高了,這兩個基尼系數(shù)可能反映了城鄉(xiāng)差別,差距就從0.394提到0.413。因為城鎮(zhèn)最高10%收入人群、最低的10% 也給了數(shù)據(jù),再把這兩組加上,等于說我又增加了一個顆粒度。精細程度更高了,基尼系數(shù)會更高一些。這個是對的。每一個組分相對收入不一樣,分組越細顯示收入差距越來越大。城市里邊分了五等分、農(nóng)村分了五等分,加起來就是十個組的數(shù)據(jù)。

我還利用了中國統(tǒng)計年鑒中資金流量表的住戶可支配收入數(shù)據(jù),它統(tǒng)計了一年全社會資金變化,給出了一個全部居民可支配收入的宏觀統(tǒng)計,2018年是54萬億元。如果把這個總收入與上文居民抽樣調(diào)查收入作對比,就是剛才說的14億人3萬收入,算出來是42萬億收入,也就是說調(diào)查收入可能少算了一塊,或是說可能有一個相對高收入的階層拿走了這部分收入。比如胡潤財富報告公布的數(shù)據(jù)顯示,有1500萬人左右的家庭資產(chǎn)在600萬以上(501萬戶*3人/戶),這些人數(shù)相對少,但是相對占有的收入金額大。要把這部分考慮進去,才是居民總收入。以上初步的分析,僅供參考。

上面只是在探討方法論,計算結果大家可以一起來討論驗證。如果沒有很多交叉驗證的話,也很難說一個發(fā)現(xiàn)是不是能夠反映真實情況。基尼系數(shù)是包括了很多方面收入差異的。進一步展開分析,一個角度是城鄉(xiāng)收入差異。具體說,城鎮(zhèn)平均收入是4.4萬,農(nóng)村的平均收入是1.7萬,城鄉(xiāng)倍數(shù)大概在2007年達到了頂峰約3.1倍,后來有所回落,到現(xiàn)在城市收入約是農(nóng)村的2.6倍。

圖4 城鄉(xiāng)收入差距倍時圖

我們追求城市化,希望老百姓高收入,但是城市化本質(zhì)上要看有沒有足夠的產(chǎn)業(yè)支撐?產(chǎn)業(yè)是否需要吸收這么多勞動力,或者說產(chǎn)業(yè)真正地創(chuàng)造價值、創(chuàng)造收入的能力是多少?讓農(nóng)民進到城里,城里的消費成本就是2.7萬元/年,在農(nóng)村的消費成本是1.4萬元,差了近1倍。如果從生活的角度來講,一個人在農(nóng)村的生活成本要遠低于在城市里邊的生活成本,是1:2的關系。從收入上看好像是低收入,但其實從生活的角度來講,在農(nóng)村的生活成本也低。

而按登記注冊類型來看分城鎮(zhèn)就業(yè)分類,有城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員,約1.7億人,占全國人口12%多一些,工資總額約15萬億,占全國居民薪酬收入的32%左右。上市公司的雇員,近3000萬人,占了就業(yè)人員的4%,總薪酬將近5萬億,占了全國居民薪酬收入的9%左右。另外還有地區(qū)的差異,因為有系統(tǒng)的各個省區(qū)的統(tǒng)計。同理,根據(jù)這個分布也可計算一個區(qū)域的基尼系數(shù)。總體看,基尼系數(shù)是一個非常普適的分析方法,能對各種不均勻的分布,作出很好的總結。

圖5 行業(yè)收入差距:以城鎮(zhèn)非私就業(yè)為例

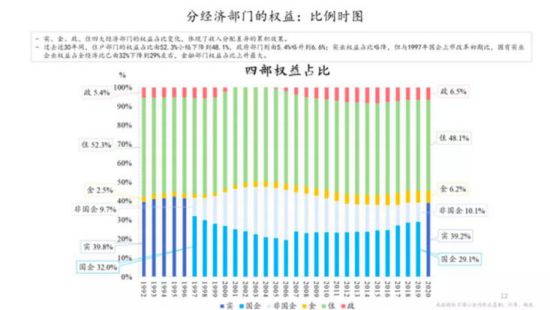

如果說上述那些收入是分配的起點,下圖我們計算的權益就是分配的終點,是收入差異多年連續(xù)累計的結果。國家經(jīng)濟最重要的統(tǒng)計表格之一是資產(chǎn)負債表,并分成幾大部門列示:包括住戶部門、企業(yè)部門(金融、實業(yè))、政府部門等。從權益角度來講,以參與經(jīng)濟的實體活動單位為基準,計算到底積累多少錢,包括賣了多少東西、付出多少工資等,最后剩下多少利潤,這些利潤積累就變成權益。通過權益,我們能夠很清楚地看到各部門累計分配占比情況:住戶部門、包括工薪階層,也包括部分小微企業(yè)能分配多少;而實業(yè)里面又分成了國企和非國企。

圖6 分經(jīng)濟部門的權益:比例時圖

為什么把企業(yè)分成國企和非國企呢?企業(yè)畢竟是企業(yè)所有者擁有的,有可能是國企,也有可能是民企,它對于分配的意義不一樣。國企的資產(chǎn)是國家代表大眾管理,民企則是直接已經(jīng)分到個人頭上了,跟我們其他的住戶沒什么關系了,因此也可視為極高收入人群累積的一部分財富。

從1997年以來的數(shù)據(jù)來看,民企是先擴張,2007年以后又進入一個逐漸收縮的通道。金融部門是不斷在漲的。我注意到,社科院第一個做出了一張比較正式的中國國家資產(chǎn)負債表。但是他們計算的值跟我們算的有點差異,他們算出來2018年國家總資產(chǎn)是1500多萬億,我們算的是860萬億左右。這里最主要的區(qū)別是,他們有的估計使用了價值重估法,原來投資了,資產(chǎn)評估上去了,資產(chǎn)價格也上去了,表里記載的金額也改了。我們比較保守,是按會計準則計算的,會計準則是不準隨意重估調(diào)增資產(chǎn),去年買個房子花了100萬,今年房子增值了,所以我資產(chǎn)變成150萬了?這個是不允許的。類似的,還有股權估值是否用市值計價的分歧,說這里有好幾百萬億股票股權的資產(chǎn),股票我們知道今天可以是6000點,明天可能是3000點了,同一個股票價格很短時間就差了一倍,所以這種參考意義有多大、有多穩(wěn)定?當然,這種重估反映市場的價值變動也不應該算錯,但我們重視用的歷史成本方法也應是一個參考。此外,有的地方他們還多包括了一些資產(chǎn),比如商譽、部分土地使用權等無形資產(chǎn),所以總體上我們算出來偏低一點。

總而言之,上面我們把中國這些年經(jīng)濟發(fā)展的結果梳理得更清楚一點,然后再講分配的問題。

現(xiàn)在政府系統(tǒng)地提出來了這個話題,而且這一直符合我們的發(fā)展原則,我們就應該更有所關注。市場初次分配怎么形成?現(xiàn)在有的根本不是競爭性的市場機制,那怎么能進行市場化配置呢?市場機制就得把價格放開。價格放開不等于不管,這里邊還有一個平衡的問題,經(jīng)濟最基本的就是效率和公平的平衡。

其實還有兩個字,就是激勵,公平也需要激勵。不激勵的話,所有公平都是大鍋飯,最后是三個和尚沒水吃。反過來激勵多少合適呢?激勵又是怎么形成的?致富也好、分配也好,還得要講一個規(guī)則,按照市場允許的規(guī)則進行分配。

剛才專家們講的勞動、分配,按勞分配為主,我特別贊同,資本要區(qū)別對待。中國的改革現(xiàn)實,對大多數(shù)老百姓來講什么是資本?每人每年省的那1萬塊錢,你說這是不是資本?這個資本有過去咱們說的那種資本罪惡嗎?就是省吃儉用累計起來的錢嘛。有資本才能投入為經(jīng)濟未來發(fā)展提供動力,這些是好的,也是必須的。系統(tǒng)性的概念,我們可能都得需要重新認真地梳理一下,我覺得這個問題肯定不是一下能討論清楚的。至少先把這個基本情況是什么樣,它跟經(jīng)濟的關系是什么,它的效果是多少、它的規(guī)模是多大,要做一個系統(tǒng)性、數(shù)量性的分析,然后再討論,過程中逐步形成共識。

因此,當前討論可能最有益的就是首先指明一個方向,共同富裕、基本公平是原則。當然不是說這個過程中就不討論效率的問題、激勵的問題,對已經(jīng)形成的社會問題如何重新調(diào)整也值得討論。比如說,人均年收入就3萬元,蓋了這么多房子,竣工成本價是每平方米3000元,結果賣出去的銷售價是每平方米1萬元。如果本來收入就很低了,還要花成本三倍的錢購房,然后一年節(jié)省下來的錢才夠買1平方米。這實際又搞了一輪對買房人很不公平的再分配,并形成了一個逆向選擇的概念,就是在自然競價系統(tǒng)中,買得起的人可能是房子已足夠住的人,而需要房子的人卻根本買不起,或是可能需要花去30年、40年的儲蓄才可以(按城鎮(zhèn)人均住房建筑面積39.8平方米計算)。所以就變成了一個畸形的市場,房子面積蓋得多到一塌糊涂,卻已經(jīng)不好賣出去,而這時還來買的人呢,很多都是借了銀行的錢買,希望借杠桿放大可能已很薄的獲利空間了。銀行為什么要支撐這樣的投機需求?為什么不可以重新再平衡?按照市場供需核價,按照合理良性的市場應該得多少來重組,把這個市場重新理平,這樣的話,讓老百姓都可以處在一個新的起點上共同往前走。比起投資房子,實際上更需要投資的是改善老百姓的生活,包括養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、育兒等等。

我上次做了一個養(yǎng)老模型,其實從22歲開始工作,每年存6000元,到60歲退休的時候就可能有一個80多萬元的養(yǎng)老基金,存放于個人賬戶,可以供退休以后20年的生活(每年存6000元,工作38年共積累22.8萬,占全部工作收入的12%左右,通過合理投資的復利效果,最終累積養(yǎng)老基金可達82.5萬,相當于全部工作收入的42%。而60歲時這82.5萬的基金,又能支持退休后20年消費,總消費金額超過140萬。多出來的約60萬消費,是因為每年支付生活用度后的剩余資金仍在投資、獲得復利收益)。

在通脹可控,投資收益穩(wěn)定的前提條件下,大家工作時只需花累計收入的一部分,就可支持自己的養(yǎng)老。同理,你可以把醫(yī)療保險、教育、育兒的費用都考慮進去,這都是現(xiàn)在社會最關心的。如果通過更合理有效儲蓄投資,使得大家對這些東西沒那么擔心了,這個社會也就好辦多了,可能關于共同富裕問題的討論激烈程度也會有所不同。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!