2015年9月,新華社旗下智庫機構“瞭望智庫”發表了《別讓李嘉誠跑了》一文,痛斥了李嘉誠從中國瘋狂套現跑去歐洲買買買的行為。

文章中作者認為,低買高賣雖然是資本逐利的必然,但李嘉誠從中國帶走的巨額財富,基本都來自于基礎設施、港口和地產等,這些領域沒一個能離開官方對他的大力扶持:

“在中國經濟遭遇危機的敏感時刻,不停拋售,造成悲觀情緒在部分群體中蔓延,其道義的高點,已經失守。”

距離瞭望智庫發表這篇文章已經過去6年了,李嘉誠累計從中國大陸和香港套現了3700多億元,一路“唱空”中國經濟。

李嘉誠算是比潘石屹更早開始踐行先富先跑路的商人了。他把這些錢帶去了歐洲,成為了西方媒體口中那個“幾乎買下了英國”的老人,被英女王親自授予爵士勛章。

最近,這個“摘瓜”的老人好像又回來了。

10月5日,威馬汽車宣布,預計將獲得約5億美元的新一輪融資。其中,超過3億美元的D1輪融資,由電訊盈科和信德集團領投。

其中,電訊盈科,正是李嘉誠兒子“小超人”李澤楷在打理的家族企業。

威馬汽車是中國造車新勢力緊跟“蔚小理”的佼佼者。細挖下去,會發現這不是李嘉誠第一次出手大陸的新能源產業。

2021年,李嘉誠旗下的長江基建和國網電力達成合作意向,將投資25億元參與新能源項目。

加上今年在成都和上海連拿兩塊地,以及悄悄增持自家股票。是的,李嘉誠確實又要回來了。

那么問題來了,李嘉誠當初為什么要走?如今為什么又要回來?

以及,該如何評價他這波操作呢?

01

作為一代“香港夢”的代表,李嘉誠曾是萬人敬仰的偶像。

他12歲跟隨父親逃避戰亂,來到香港。此后,他打過工,跑過堂,靠塑膠花生意發家,打造了一個市值約1萬億港元、分支機構遍布53個國家、擁有逾23萬雇員的巨型商業王國。

曾幾何時,到香港坐出租車和司機講起李嘉誠,十個有九個會豎起大拇指,稱他做“李超人”。

直到2010年,一本書的出版,讓李嘉誠和幾位香港富豪突然被置入了輿論風暴中。

這本書的名字叫做《地產霸權》。作者潘慧嫻,曾經擔任新鴻基地產集團創始人郭得勝的私人助手長達八年。

根據這本書的論述,當時的香港社會,基本被六大家族——長和系的李嘉誠家族、新鴻基的郭氏家族、恒基兆業的李兆基家族、新世界的鄭裕彤家族以及九龍倉的包氏和吳氏家族和中電集團的嘉道理家族所操縱。

潘慧嫻根據公開的經濟數據和自己的切身經歷,把十幾年來港人熟悉的大小事件串聯在一起,描繪了一幅觸目驚心的超級寡頭壟斷香港經濟命脈的景象。

香港底層民眾似乎在一夜之間找到了問題的關鍵所在,“地產霸權”四個字成為了高頻詞匯,屢屢被民眾引用。

而作為六大家族之首的李氏家族,更是成為了眾矢之的。許多港人堅信,香港社會的“淪陷”,作為既得利益者,李嘉誠肩負著不可推卸的責任。

丟失了群眾基礎只是李嘉誠在香港失勢的開始。

2012年,香港換屆,梁振英當選。

長久以來,李嘉誠支持的都是梁的對手,同為建制派的唐英年。特首選舉期間,李嘉誠曾公開表示,不熟悉梁振英,“就像做生意一樣,不會支持不熟悉的人”。

選舉當天,在明知梁振英已經勝算在握的情況下,李嘉誠仍固執地把票投給了唐英年。

一位熟悉當地政治的學者告訴內地記者,唐英年是標準的世家子弟,而梁振英則算是平民出身,其父是一名警員。兩人迥異的背景,使得他們背后的支持者完全不同。

梁當選后,在2012年5月的長和系股東大會后會見傳媒時,李嘉誠稱,如果(梁振英)推倒樓價的話,不符合港人利益,土地政策要得體、有心,顧及整體港人愿望。

然而,話音剛落,2013年2月,梁振英便推出了香港有史以來最嚴酷的樓市調控政策:非港人購入工商和住宅物業,需要繳納15%的額外印花稅和雙倍印花稅。

港媒將此稱為“雙辣招”。

作為香港房地產行業的既得利益者,李嘉誠在不知不覺中,已經站到了人民利益的對立面。

迎接他的,必然也將是香港人民對他的反對。

2013年3月28日,一批香港葵涌貨柜碼頭的工人,不滿工資15年來有減無增,發起罷工,前后歷時40天,成為香港二戰后最長的一次工人運動。

這個世界上最大的私營貨柜碼頭,隸屬和記黃埔港口集團,碼頭工人大多受雇于外判商——從某種程度上說,李嘉誠并不是工人們的直接雇傭方,也非談判對象。

然而,工人們卻把矛頭直接指向了他。工人們在位于中環的長實總部門前拉起橫幅:

“全球華人首富,剝削工人致富”;“養起李,養不起家”。

并把李嘉誠的大頭像畫成青面獠牙的“吸血鬼”模樣,五一勞動節時,甚至在門前舉行為李嘉誠“招魂”的儀式。

不僅如此,罷工工人們還前往李嘉誠位于深水灣的私人住所示威。到香港去采訪的內地記者,坐上出租車再提起李嘉誠時:

“十個里頭有十個一聽到他的名字就會立刻大罵‘官商勾結’,甚至叫他為‘奸商’。”

葵涌碼頭工人罷工事件,被認為是李嘉誠開始拋售香港資產的導火索。

在之后的七八年里,李嘉誠一口氣賣出了2000億的香港資產。

02

如果說拋售香港資產是因為受到了輿論抵制,但受盡大陸政府關照的李嘉誠,為什么連大陸資產也要拋呢?

這就不得不說李嘉誠“純粹”的商人格局了。眾所周知,2014年和2015年是中國經濟增速的換擋期。

數據顯示2014年GDP同比增速為7.3%,2015年則下滑至6.9%。

中國經濟高速發展三十多年,李嘉誠搭上了改革開放發展的快車,賺走了房地產的快錢、容易錢。

但當中國經濟進入轉型之時,要進行產業升級,啃下高端制造業的硬骨頭時,習慣在大陸賺快錢的李嘉誠就不想繼續投資了。

不投資也就算了,看著中國GDP增速放緩,李嘉誠同時還看衰大陸經濟。

他最開始在內地拋售的大多是寫字樓和物業,非住宅。

因為物業的租金受經濟景氣的影響非常敏感,李嘉誠拋售寫字樓幾乎就是在告訴大家將有很大一批企業要倒閉。

尤其是拋售北京長安街的東方廣場和上海陸家嘴的東方匯經,這是中國政治中心和經濟重鎮的標志性建筑,都打上了李嘉誠的烙印。

他的拋售,無論如何都被視為了一個“標志性”的事件,給中國經濟換擋期帶來一些負面影響。

與此同時,李嘉誠開始“抄底”歐洲。

眾所周知,李嘉誠人生中幾次財富大的躍遷,都和抄底有關。

當時歐債危機影響深遠,整個經濟尚未擺脫陰影,歐元走弱,再加上英國脫歐的背景,李嘉誠覺得是抄底英國的好機會。

李家父子豪擲4000億布局“購買英國”,看看那些年他的戰績吧。

2010年,李嘉誠在英國買了壟斷級別的電力公司,掌控了英國30%的電力供應。

2011年,李嘉誠在英國花300億港幣買下英國最大的水務公司,為超過7%的英國人口提供飲用水。

2011年,李嘉誠在英國花80億港幣買下英國的天然氣和公用事業公司,為英國四分之一的人口提供配氣服務。

2015年,李嘉誠旗下的和記黃埔花費近千億港元買下英國最大電信運營商。

2016年,李嘉誠買下英國擁有1700多家連鎖店的酒吧Greene King,花費430億港元。

投資總額超過300億英鎊的李嘉誠,一躍成為了英國最大的單一海外投資者。

在瘋狂拋售中國資產到歐洲買買買那些年,李嘉誠最喜歡標榜的話是這是“低買高賣”的正常商業行為。但《別讓李嘉誠跑了》一文直接點明了他的虛偽之處:

合作時借權力,賣出時說市場,雙重標準,讓人難以淡定。

03

香港回歸之后,整個香港精英階層受到了大陸很好的關照,港口、基建之類的官方工程拿到手軟,來大陸投資也是各種好政策。

李嘉誠作為當時華人商界領袖般的人物,尤其占盡了先機。1978年9月,李嘉誠穿著趕制的中山裝來到北京。第一次登上長城的他對媒體說:

回歸祖國的感覺,真好。

回歸祖國的感覺確實是好啊。因為未來三十年,他憑著一手捂地就賺了個盆滿缽滿。

根據公開資料,過去30年間,李嘉誠在內地開發了近30個地產項目,但僅有1/3完工了。

李嘉誠做房地產的賺錢秘訣不是開發,而是捂地。

比如,被長實集團賣掉成都南城都匯商住項目,從拍地到出售整整16年都沒有開發完成,但最終脫手卻凈賺了34.51億元人民幣。

這套“捂地賺錢”的流程大約是這樣的:

開始時,李嘉誠先給各地政府許諾個美好愿景,說些要把這里建成個“小香港”之類的假話,順利拿到地后,就開始以各種理由拖延施工,一直等著周圍學校、醫院、商業等都發展起來,轉手再把地給高價賣出去。

也就是說,李嘉誠是正宗的把地皮當成金融產品,當作投資理財了。

他這種做法是典型的損人利己,自己躺著賺,損害了地方發展。

網上有一張李嘉誠疑似囤地、捂地的區域分布,大家可以看看有多離譜。

李嘉誠這種做法,最終也惹怒了我們一些地方政府。

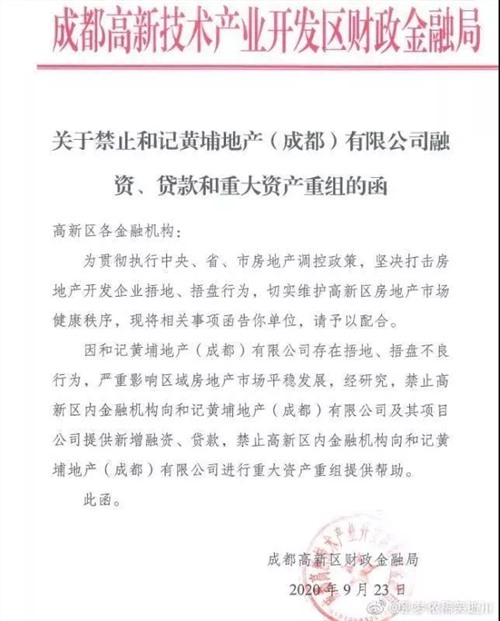

2020年9月,成都高新區就發布文件稱,禁止高新區內金融機構對李嘉誠旗下的和記黃埔(成都)有限公司提供新增融資、貸款。

而理由就是和記黃埔存在捂地、捂盤等不良行為。

那為什么李嘉誠又重新從英國回中國買買買了呢?

原因其實還是利益。

2020年英國經濟萎縮了9.8%,創下300年來經歷的最大GDP降幅。李嘉誠多項投資不但沒有回報,反而出現巨虧。

據李嘉誠家族旗下長江實業集團有限公司(01113.HK)公布的2020年上半年數據。

截至2020年6月30日的財報顯示,長實集團的地產收益主要靠內地業績支撐,被其寄予厚望的英國酒吧業務虧掉了19個億。

長實集團盈利比2019年少了近六成,為63.6億港元(約合57.05億元人民幣),同比減少57.96%。

時隔21年,李嘉誠第一次丟掉了亞洲首富的頭銜。

面對殘酷現實,“超人”李嘉誠也不得不低頭,曾公開表示有意出售2018年購入的瑞銀集團倫敦總部大樓。

相比之下,中國經濟在后疫情時代一枝獨秀。

對李嘉誠來說,生意就是生意,既然還是中國的生意好做,那就回來唄,面子再大也大不過里子。

尾聲

看到李嘉誠又回來了,有不少網友在新聞下面評論:

這個吸血鬼,可別回來了。

可見對于這個在大陸賺了30年快錢后一走了之的商人,普通老百姓心里是有怨言的。

但不管李嘉誠是離開還是歸來,中國官方的態度一直都很從容淡定。當初李嘉誠撤資時,時任國家發改委副主任連維良就曾明確表態:

有人走、有人來,有人看跌、有人看漲。只要中國深入推進改革、堅定完成轉型、保持市場活力,就不用擔心李嘉誠之后沒有資本進來。

事實證明也確實是這樣的。有越來越多的資本回到了中國,認可并加入了對新能源、高端制造和實體經濟的投資中去。

李嘉誠當然也還可以回來,只不過他不能再只想著只從中國撈一筆快錢走人了,我們也不會再給他這樣的機會。

資本雖無國界,商人應有祖國。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號