截至目前,我看到的絕大多數分析,都是鼓勵大家把固定利率轉化為浮動的LPR利率。

這些分析的大多數依據,是國家為了刺激經濟必然會想方設法變相降低利率。

這話不能說沒道理。截至目前,確實如此。

利率的設定,涉及至少兩個方面。

一方面,在資本主義制度下,借新還舊,寅吃卯糧,是必然的選擇。利率越高,這種滾雪球的游戲越容易穿幫。

歷史上,加息往往直接導致金融危機。一旦金融危機出現,銀行系統停擺,經濟循環就要回到文藝復興,現金交易的時代。

那時,大量債務暴露出來,大量產品沒有銷路,大量人口失業,社會化大生產重挫。

從這個角度考慮,自然是利率越低越好。

另一方面,在價值符號的時代,貨幣是法幣,與金銀谷物不同,沒有內在價值。貨幣的購買力和貨幣總量、商品總量、貨幣流速有關。利率越低,貨幣供應越多,越容易出現通貨膨脹。

歷史上,通貨膨脹有自我加速的趨勢。隨著物價上漲,大家為了保值,往往樂于購買實物,脫手貨幣,這會直接導致兩個后果:貨幣流速加快,貨幣交易范圍下降。生產各個環節,更愿意持有商品而不是脫手商品,兌換貨幣,這必然會進一步導致商品供應短缺,刺激物價上漲。

有人認為只要有閑置產能,就不會有物價大幅上漲,這是蠢貨拍腦門的想法。在壟斷時代,控制核心環節的大企業,施行閑置產能推高物價的經驗策略是常態。何況,即使整個行業充分競爭,也難免會出現各種天災人禍,導致產能短期內劇烈下降,無法恢復。再說,閑置產能不等于現實產能。閑置產能轉變為現實產能,需要時間。

貨幣供應長期領先于經濟增長,而沒有導致物價劇烈上漲甚至失控的惡果的實例,截至目前,在人類歷史上還沒有出現過。

歷史上,長期貨幣供應超過經濟循環增長需求,必然導致物價上漲甚至劇烈上漲。物價上漲一旦進入自加速階段,就離惡性通貨膨脹不遠了。一旦發生惡性通貨膨脹,建立在貨幣交易基礎上的社會化大生產經濟循環全部中斷,復雜的社會分工無法存在,經濟回到中世紀小農生產加易貨貿易時代。

那時,貨架上空空如也,黑市上的生活必需品既少且貴,而且往往不能用法幣交易,大量人口失業,絕大多數人手里除了紙片什么也沒有,社會化大生產不復存在。

金融危機和惡性通貨膨脹對經濟的殺傷力哪個更大是不言而喻的。

截至目前,人類歷史上,因為金融危機亡國的一個也沒有,因為惡性通貨膨脹亡國的一大串。

所以,雖然知道加息會導致金融危機,但是1929年,美聯儲還是選擇加息了。

事實上,如果可以不斷增加貨幣供應,就能避免金融危機的話,那么資本主義早就不存在危機了。

當然,也有堅持不收縮貨幣的,比如蔣介石領導下的國民政府。當時民國的央行行長張公權曾經忿忿地說,軍事獨裁者對金融知識一無所知,卻掌握最高決策權,剛愎自用,一意孤行,導致通貨膨脹失控。

張公權作為央行行長,不謀全局,說出這樣的話。如果他把視野放大,就會發現,代表大買辦、大地主階級的蔣介石集團先天不足,必然導致這樣的結果。國民政府當時沒有辦法收縮貨幣,如果收縮貨幣,那么財政就無法維持,尤其是驚人的軍費開支沒有著落。大買辦大地主階級和列強,把大量剩余產品化為己有,中國經濟嚴重落后,這樣的經濟基礎根本無力支持一支準現代化的軍隊,打一場大規模的長期的內戰。為了努力維持半封建半殖民地中國,國民政府從來就沒有一個穩定、可靠、可持續財政來源,在稅收之外,外債、內債、貨幣整理、增發貨幣是重要的維持財政平衡的手段。

拋開軍事較量不說,國統區城市經濟崩潰,解放區小農經濟影響有限,國共勝負在經濟上已經可以判斷結局了。

拋開蔣介石領導下的奇葩政權不說,大多數國家的央行的操作都是先不斷放松貨幣,創造繁榮;隨后,是不斷放松貨幣,維持“溫和”通脹,避免金融危機爆發;然后,在經濟增速下滑和貨幣增速滾動上漲的雙重作用下,通貨膨脹出現加速的趨勢;最終,央行為了避免惡性通貨膨脹,保住本幣不變成廢紙,一腳剎車悶到死。

前期的放松貨幣,往往是在最高領導人的壓力下,被迫采用的。任何一個領導人,為了選票,都必須制造虛假的繁榮。比如胡佛吹噓美國夢,每家一棟房,一輛車,晚飯兩只雞。比如特朗普不斷給美聯儲施壓,說美聯儲造成了經濟增長緩慢。

有時也是在金融危機爆發的壓力下,被迫采用的。比如,最近突然降息50點。

只要物價別出現失控的苗頭,增加貨幣就是大趨勢。

物價一旦出現失控的苗頭,那就只能踩剎車了。利率飆升,房倒屋塌,上吊自殺,是債務人自己的事情,自己投資不謹慎,怪誰呢?債務人享受降低利率的好處的時候,怎么不把好處分給美聯儲呢?——話怎么說都行,而且似乎也有道理,只是債務人自己的苦果只有自己知道。

當然,也有完全不踩剎車的政權,除了前面提到蔣介石,還有委內瑞拉。

這種情況下,債務也好,房產也好,已經都沒有意義了。如何活下去,找到每天糊口的生活必需品,是更重要的事情。許多委內瑞拉人背井離鄉,逃到鄰國哥倫比亞。

如果沒有來自境外大國的支持,委內瑞拉可能早就不存在了。

前面這些,不是說社會主義國家也會爆發金融危機或者惡性通貨膨脹,而是說利率不會單向運動,而是有逆轉的可能。一旦央行為了控制物價,收縮貨幣,利率必然上漲。

一旦利率逆轉,選擇浮動利率的人是否有應對手段。

1988年價格闖關失敗,出現了搶購風潮,大家紛紛囤積生活必需品,第二年的事情不說,說說隨后的1990年代。

一方面,由于大多數人早就用光了儲蓄或者用掉了儲蓄的大部分,換購了大批生活日用品,國內內需不旺,外加美國的經濟制裁,出口困難,市場疲軟。許多企業陷入困境。

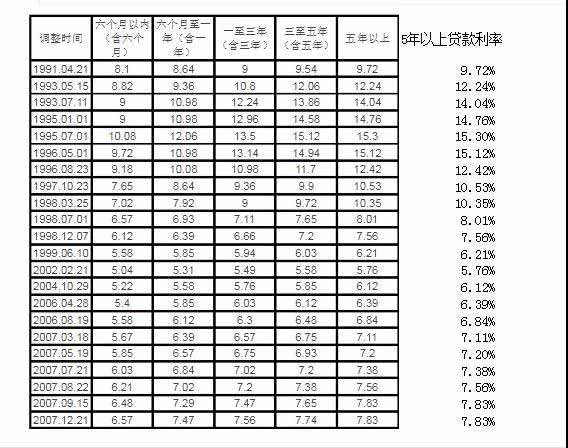

一方面,為了穩定糧食等生活必需品的價格,國家收縮貨幣,利率一度上漲到兩位數。許多貸款升級改造的企業,一下子無法償還貸款。

相當一批中小規模的國有企業,在那次經濟巨震之中滅絕。

國家不是不考慮這些企業及其員工的利益,而是有更重要的利益要維護,選擇犧牲這些企業。

新中國建立以來,物價總體保持平穩,不過也有例外:當時,因為物價上漲,農民惜售糧食。糧食價格如果不穩定,那么通貨膨脹無法控制。

沒記錯的話,當時的對策是大規模提高糧食收購價,敞開收購。于是,農民種糧積極性大大增強,大豐收以后,無法惜售。從那以后,風調雨順,糧食總產量一直維持在一個相對比較高的水平。加上國際糧價低迷,國內糧價很難再起來。

需要注意的是,拋開國內生產情況不談,由于新冠疫情在全球迅速擴散,非洲蝗蟲肆虐,今年的全球糧價大概率會走高。這種背景下,物價會不會再次出現加速上漲的趨勢,如果會,會達到什么程度?如果農民惜售,怎么讓農民把糧食拿出來?畢竟現在不能像斯大林時代早期那樣,強制征收糧食。再說,即使農民再次增加糧食生產,糧食供給增加也是明年的事情,物價上漲則是不斷加速的事情。

這些風險是需要考慮的。

獲得好處,就意味著承擔風險。

當初有人用公積金償還每個月的貸款,現在企業緩繳公積金,不知道他們的每個月的月供能不能緩繳。如果不能緩繳,他們就要自己用工資支付月供的缺口。

他們可以說,制訂政策的時候沒有考慮他們的處境。別人也肯以說,做出選擇承擔風險,他們應該愿賭服輸。

我不是說哪種選擇更好,而是說,做出決策以前,應該多估計各方面因素,如果自己沒有太多的冗余量的話,更應該慎重。

再說點別的。

人們往往樂于相信,事物的發展趨勢是向對他們有利的方向。現實之中,這往往是一廂情愿。

社會潮流的快車在山路上急轉彎的時候,司機不會提醒乘客扎好安全帶。

從年初到現在,兩個多月了。從最初的“不會人傳人”到“治愈者不會再感染”,再到現在的席卷全球,昨天看到消息,病毒出現了感染性更強的變種,今天看到消息,香港出現寵物狗感染的病例,出現病毒傷害大腦的病例。

我們沒有把握這次的病毒一定會像當年的非典一樣自然消失。在疫苗出現前,我們很可能要和病毒長期戰斗。

昨晚看到消息,巴基斯坦蝗災肆虐。美國、印度、法國這些農業大國的糧食生產會受到什么影響,截至目前,還有待觀察。

在這樣的背景下,考慮那種模式更有利,不如考慮如何提高安全冗余量。

有人嘲笑美國人囤積槍支彈藥,但是,美國人總結的,在美國,每一次災難都會演化為騷亂,并不是完全沒有道理。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號